Sant'Antonio fu il primo di una lunga serie. Dopo arrivarono Santa Zita e San Ranieri, Mantegna e Giotto, Ugolino della Gherardesca e Arrigo VII, Papa Gregorio X e Dante Alighieri, Pico della Mirandola e Luigi Boccherini.

Santi e condottieri, pittori, musicisti e poeti che in ordine sparso hanno raccontato le loro vite, hanno svelato verità e bugie della Storia, 'parlando' dopo secoli.

Fu un pomeriggio di inizio anni Ottanta in un'aula dell'Università di Pisa, che l'idea di applicare l'antropologia ai grandi uomini della Storia faceva la sua prima, curiosa, comparsa. Un, allora sconosciuto, professore spiegò ai pochi studenti che Sant'Antonio da Padova, predicatore portoghese arrivato in Italia attraversando la Francia e poi divenuto frate francescano, fu davvero un grande camminatore. Lo confermavano le sue ossa consumate nelle giunture e i suoi piedi deformati, mentre la carenza di alcuni minerali attestava una vita di povertà e digiuni.

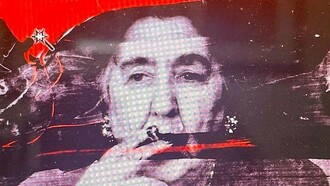

Francesco Mallegni, il professore, spiegò così quel messaggio che arrivava da secoli lontani:

Lo scheletro è un archivio biologico dove restano impressi i segni di ciò che avviene durante la vita. Se riesci a farlo parlare lui racconta abitudini e avvenimenti, ci segnala le malattie e le cause di morte, ci permette di scoprire eventi rimasti sepolti nei secoli oppure ci conferma o meno ciò che i biografi ci hanno tramandato.

Oggi, grazie a Mallegni, alla sua instancabile ricerca e volontà di divulgazione, tutto questo ci appare quasi familiare, ma cinquant'anni fa non lo era affatto. Me ne accorsi bene quando, tornando trionfante in redazione (mi ero intrufolata tra gli studenti in quanto giovane giornalista incuriosita dal titolo della lezione), i miei colleghi ben più esperti e maturi mi guardarono con sospetto nel timore di una 'bufala'. Tenni duro e la spuntai. L'articolo uscì su La Nazione e fu un successo: il sapere accademico si era aperto al grande pubblico.

Fu l'inizio di una lunga serie di viaggi in territori sconosciuti, al di là delle colonne d'Ercole delle conoscenze 'tradizionali'. E anche l'inizio di un'amicizia che non si è mai interrotta. E mentre il professor Francesco Mallegni diventava famoso in tutta Italia e oltre i confini dell'ateneo, mentre le sue classi diventavano sempre più affollate da studenti desiderosi di avvicinarsi ad una materia fino a quel momento considerata solo noiosa, io mi trovavo a riscrivere, grazie a lui e al suo metodo di indagine, molti dei cold case della storia.

Così dall'analisi dei resti si scoprì che il conte Ugolino, 70 anni e senza denti, non poteva aver mangiato il nipote perché non era in grado di masticare e che quindi il sommo Dante ci aveva mentito nella sua Divina Commedia. Quella orrenda vicenda di cannibalismo, quel più che l'onor poté il digiuno era dunque una leggenda diventata storia solo per licenza poetica. In più Mallegni chiese alle ossa le cause della morte del conte e queste risposero evidenziando una forte presenza di magnesio, elemento prodotto in abbondanza da chi si ciba di carboidrati, come il pane. Molto più probabile, dunque, come raccontano le cronache, che Ugolino, insieme alla sua famiglia, sia stato tenuto a pane e acqua e che sia morto, come i figli e i nipoti, quando gli venne tolta anche l'acqua.

Anche su ArrigoVII, re di Germania e imperatore del Sacro Romano Impero, ci sono state leggende da sfatare. Mallegni scoprì che era morto per avvelenamento da arsenico, ma che non fu ucciso. In realtà l'imperatore aveva contratto dal cavallo una malattia della pelle: veniva curato con unguento a base di arsenico, ma la troppa quantità lo portò a morte. E per trasportare il suo corpo da Buonconvento, dove era deceduto, a Pisa, dove è sepolto in Cattedrale, fu necessario bollirlo perché la distanza era tanta e il caldo torrido, e lo ha spiegato:

Ma non nel vino, come racconta la leggenda. Nessuna traccia di vino sui suoi resti.

Oltre quattromila i personaggi che sono passati nelle sue mani, anche se qualcuno è mancato all'appello. Soprattutto lui ha rimpianto di non aver potuto esplorare i resti di San Francesco e quelli di Raffaello.

Il primo è un santo stupendo, che ha dato un senso alla povertà e al bene per gli altri. Per Raffello stravedo. È semplicemente sublime. È morto giovane, dicono per le troppe donne. Se avessi potuto parlarci lo avrei scoperto.

Anche se può sembrare una contraddizione, lui scienziato e profondo conoscitore delle trasformazioni dell'uomo, dai primordi fino all'homo Sapiens, è sempre rimasto un uomo di profonda fede cattolica, credente e praticante.

Non ho bisogno di conciliare la fede con la scienza. Nella natura e nelle sue manifestazioni vedo una perfezione divina e un equilibrio che non posso pensare sia dovuto al caso. È vero che l'uomo è collegato alle scimmie africane, ma perché solo in Africa è avvenuta la mutazione? Anche i cani si sono evoluti dai lupi, ma sono rimasti animali. Perché? La mente umana è grandissima, ma non può capire tutto.

Di origine versiliese, si era innamorato fin da bambino della mitologia greca e aveva applicato questa sua passione per il passato e per la storia alla sua professione di paleoantropologo riuscendo a far uscire questa scienza dalle aule universitarie, non senza qualche mugugno da parte dei colleghi accademici.

Altre colonne d'Ercole vennero superate nell'arco della sua carriera perché applicando ai crani del passato il metodo dell’FBI per individuare vittime e colpevoli, ricostruì i volti di alcune figure della storia, tra cui lo stesso Dante.

Certo, non tutti i personaggi da lui 'incontrati' furono grandi uomini. La maggior parte erano individui sconosciuti, grazie ai quali oggi sappiamo di più sulle mutazioni della specie umana, sulle sue caratteristiche, sulle malattie e sulle abitudini dei vari tempi storici in cui avevano vissuto.

Dei quattromila uomini e donne entrati nel 'confessionale' del professor Mallegni un centinaio abitavano a Leptis Magna, antica città fenicia sulle coste dell'attuale Libia, poi diventata una delle più importanti città romane dell'Africa, seconda per grandezza soltanto a Roma.

Ho ancora negli occhi il candore dei marmi della grande strada che raggiungeva l'antico porto, accecanti alla luce del sole, le gradinate intatte di uno strabiliante teatro, il cui palcoscenico, ornato da una selva di colonne, lasciava intravedere spazi del mare retrostante, le splendide gorgoni che delimitavano lo spazio del Foro, la fontana delle ninfe, le pietre scolpite su cui poggiavano i banchi del mercato indicando ciò che veniva venduto, l'enorme circo dove si svolgevano i giochi.

Risento ancora il rumore dei nostri passi in un silenzio assordante che ci riportava indietro di secoli una volta oltrepassato il cancello d'ingresso che sembrava funzionare da macchina del tempo. Neanche allora, ormai trent’anni fa, c'erano turisti a Leptis, né locali, né stranieri. Solo gruppi di archeologi provenienti da tutto il mondo ogni anno scoprivano una piccola parte di quella città infinita, strappandola alla sabbia del deserto che l'aveva conservata, ma che la nascondeva.

In questo modo si attendevano tempi migliori, pensando che il Paese avrebbe potuto aprirsi al mondo e mostrare un tale gioiello. Purtroppo non è stato così e oggi Leptis Magna è di nuovo preda delle bufere di sabbia e dell'incuria, forzatamente abbandonata anche dagli archeologi mondiali.

Il mio giornale mi aveva inviato allora insieme al gruppo del professor Mallegni, impegnato nel recupero di una serie di sepolture e dei suoi 'abitanti'. La mattina, nel laboratorio allestito ai margini dell'antica città, studenti e docenti cercavano di ricostruire vasellame, suppellettili e scheletri, mentre nel tardo pomeriggio, quando il sole era meno infuocato, si svolgevano le ricognizioni sul territorio.

Le lezioni del professor Mallegni erano en plain air e non si limitavano all'età, al sesso e alle caratteristiche fisiche di ogni singolo abitante di Leptis, ma spaziavano nella storia della nascita dell'uomo, dai primati dell'Africa, più di 40 milioni di anni fa, alla lenta evoluzione in Homo Habilis, Homo Erectus, Homo di Neanderthal e infine Homo Sapiens, fino ad arrivare ai 'signori' che avevano vissuto in quella città (molti dei quali autoctoni, altri provenienti dalle regioni orientali e subsahariane dell'Africa), che raccontavano di alimentazioni e vite diverse dalle nostre regioni, oltre ad avere diversi modi di sepoltura.

Io 'bevevo' le sue parole, appuntandole per articoli che avrei scritto al mio ritorno. Ma insieme alle meraviglie di una città e alle scoperte giornaliere, conobbi l'uomo oltre al professore: quello che durante l'estenuante tragitto di nove ore su un pullmino dalla Tunisia alla Libia (un embargo dell'Italia impediva arrivi e partenze da Tripoli) intonava - e che voce! - 'che gelida manina' per rendere meno noioso e faticoso il viaggio ai suoi studenti; quello che ogni sera aspettava ore davanti all'unica cabina del telefono perché il servizio di centralina si connettesse con l' Italia e gli passasse sua moglie Laura e i suoi tre figli, Gabriele, Arianna e Raffaello; quello che era capace di smontare ogni ansia e difficoltà con la sua ironia; quello che a tavola, dove era proibito parlare di lavoro, ci faceva ridere con aneddoti, barzellette e battute.

Purtroppo oggi ci ha fatto piangere.

Il professor Francesco Mallegni ci ha lasciato poche settimane fa. È stato docente ordinario di paleoantropologia all'Università di Pisa e per un decennio anche negli atenei di Agrigento e Siena, oltre che nella prestigiosa Scuola Archeologica Italiana di Atene. Al momento della morte era direttore scientifico del museo di archeologia e dell'uomo 'Blanc' di Viareggio.