Il linguaggio dell’immagine nella tradizione alchimica occidentale ha svolto una precisa funzione, sia consegnando ai posteri la memoria della disciplina, sia offrendosi come strumento educativo, facilitandone la comprensione. Le raffigurazioni, infatti, hanno sempre avuto il compito di guidare e rendere più accessibile i contenuti complessi. Per tale motivo, sin da quando il linguaggio è diventato una forma espressiva, sia orale che visiva, esso ha costituito un mezzo fondamentale per la comunicazione, dal passato al presente, permettendo di trasmettere non solo ciò che è inconfutabile, ma anche ciò che può essere soggetto a interpretazione, oppure oggetto di riflessione.

Origini

Le funzioni principali del linguaggio simbolico usato dagli alchimisti si collocano in una teoria dell’immaginazione creativa che affonda le proprie radici nel Neoplatonismo. Ad Alessandria d’Egitto, infatti, la gnosi alchemica si consolidò in una cerchia ermetica molto esclusiva già nei primi secoli della nostra era1 e conobbe la sua epoca aurea alla fine del III secolo. Decaduta Alessandria, la diaspora degli alchimisti toccò Bisanzio. Lì l’Arte regia si trasmise all’Occidente, anche con il beneplacito di imperatori quali Eraclio2 (575-641 d.C.). È plausibile che in una fase arcaica la manipolazione alchemica degli elementi fosse illustrata e tramandata unicamente attraverso diagrammi e non per iscritto. Consuetudine ben nota al mondo antico, se pensiamo alla cosmologia del Timeo platonico, strutturata in una successione di forme geometriche3. Ma di questi cosmogrammi non è rimasto quasi nulla. Fa eccezione una serie limitata di figurazioni alchemiche dell’Ouroboros, il drago-serpente che si autodivora4.

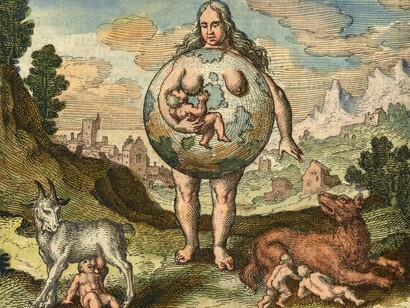

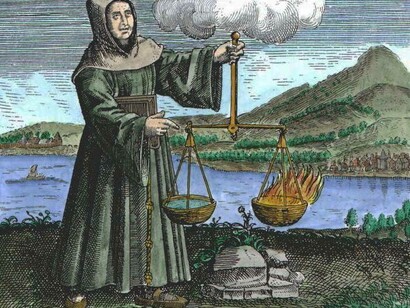

In tale prospettiva, l’immaginazione (nota come imaginatio o vis imaginativa) non è una semplice fantasia, ma ha un valore conoscitivo specifico. Permette di comprendere le relazioni profonde tra le cose e ha un’effettiva capacità di trasformazione. In tal senso diventa uno degli strumenti principali per attuare l’Opera alchimica, specialmente quando essa è recepita nei modi di un percorso spirituale. L’immaginazione annulla ogni separazione tra chi agisce e la materia, “riducendoli” entrambi nell’unicità dell’Opera: nel forno o athanor si realizzano le metamorfosi della materia, mentre nello spazio immaginativo, o «immaginale» per dirla alla Corbin, quelle dell’alchimista, in una specularità consapevole e creativa5.

Tale generalizzazione dell’immaginario alchimico, caratterizzata da un forte impatto visivo, si distingue per il carattere esoterico. La memoria alchimica non si può ridurre a una semplice rappresentazione simbolica, ma piuttosto a una rete complessa di metafore e simboli, da interpretarsi secondo un lessico enigmatico. La segretezza nell’alchimia si giustifica nel contesto della ricerca, orientata alla decrittazione dei misteri della natura e alla scoperta dell’impulso trasformativo dell’universo. In tale ottica, la figura dell’Ouroboros simboleggia l’unità e il ciclo perpetuo della vita. Un linguaggio esoterico inserito in una visione della natura intimamente legata alla speculazione filosofica, nella sua continua evoluzione e trasformazione. Un simile vocabolario ha percorso un lungo cammino espressivo, che in Occidente risale in gran parte, dal punto di vista iconografico, ai cicli illustrativi contenuti in alcuni codici tardomedievali, dei quali ci sono pervenute svariate copie manoscritte.

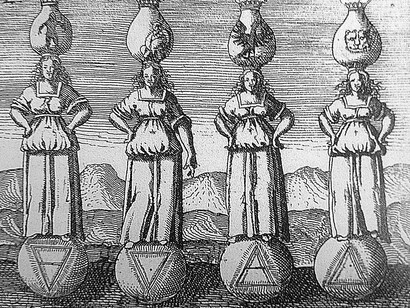

Nei secoli Diciassettesimo e Diciottesimo, l’iconografia ermetica arricchì ulteriormente il proprio lessico grazie all’inserimento di immagini simboliche tratte dal mondo mitico del neopaganesimo rinascimentale6. Questa sintesi formale è ben rappresentata nei libri di emblemi e imprese, che divennero veicoli per raccontare la disciplina alchimica. In senso lato, l’emblema poteva essere definito come una costruzione immaginativa in cui si correlavano, secondo precise valenze simboliche, delle figure (dette «corpo») alle parole (dette «anima»), esprimendo un movimento concretizzantesi in un motto oppure in una sentenza, che potevano essere letti in modo poetico oppure prosaico, ma che contribuivano a chiarire la natura simbolica e la composizione del loro insieme.

Questo tipo di letteratura, che usualmente si fa risalire alla prima edizione degli Emblemata di Andrea Alciato (1492-1550), apparsa nel 1531, diventava un percorso privilegiato per risolvere l’antitesi tra immagine e parola. Un discorso analogo poteva applicarsi all’iconografia alchemica, spesso coinvolta in interferenze di significato, mirante a far confluire concetti elevati e mistici nella comprensione quotidiana, cercando di avvicinare e trasmettere l’essenza dei misteri attraverso immagini che univano pensiero simbolico ed espressione visiva.

Come nella cultura degli emblemata, l’apparente diversità dei significati all’interno delle immagini alchemiche si conciliava nella loro unità simbolica, in un nuovo signum evocante l’equivalenza oraziana ut pictura poesis: «la poesia è come la pittura». Non a caso, il «nuovo codice» introdotto dai libri di emblemi e di imprese ebbe una forte influenza nelle raffigurazioni visive. Tra le fonti più significative troviamo gli Hieroglyphica di Horapollo, scritti verso la fine del V secolo d.C., e che, grazie alla loro fortuna, giunsero a Firenze nel 1419, suscitando vivo interesse nella cerchia neoplatonica di Marsilio Ficino (1433-1499). Quest’opera influenzò la Hypnerotomachia Poliphili del frate veneziano Francesco Colonna (1433-1527), edita nel 1499, e affascinò anche Nostradamus (1503-1566), il quale scrisse una Interpretation des hiéroglyphes de Horapollo intorno agli anni quaranta del XVI secolo.

Nel trattato di Horapollo, i geroglifici egizi sono letti in modo ideografico, rivelando significati morali e simbolici attraverso un linguaggio arcano, nel quale si fondono «immagine» e «parola». Il grande interesse per la sacra sapienza dell’Egitto antico divenne così un pilastro della riflessione filosofica, come documentato dagli autori del Rinascimento. Le suggestioni di tale riscoperta si possono comprendere appieno solo ricordando che dal V-VI secolo d.C. fino al XV secolo si era persa traccia di una lettura ragionata e organica dei geroglifici: il pensiero alchimico rappresentava quindi l’occasione propizia per il loro recupero, unito ad una nuova interpretazione esoterica.

Codici

L’uso «ermetico» e «arcano» degli emblemi e dei geroglifici ebbe un riflesso decisivo sulla cultura alchimica dal Cinquecento al Settecento. In particolare, il sigillo geroglifico si trasformò in un potente simbolo della presenza magica del segno sacro, in grado di contenere in sé una forza cosmica capace di esprimere la geometria delle leggi naturali. Questo simbolo è spesso visibile nelle grandi opere monumentali, come nella prima tarsia della navata centrale nel pavimento del Duomo di Siena (1488), dove si evoca il pensiero di Ermete Trismegisto e il suo rapporto con la sapienza egizia; l’Ermete «Tre volte grandissimo» equivalente di Thoth, il dio egizio dalla testa di ibis, patrono della sapienza e della scrittura.

Una leggenda racconta come qualcuno, molto dopo la loro composizione, aggiunse agli Aigyptiaka di Manetone (III sec. a.C.), sacerdote del dio solare Râ, una dedica apocrifa a Tolemeo Filadelfo, raccontando come lo stesso Manetone non avrebbe fatto altro che trascrivere i libri storici di Agatodemone, chimerico figlio del secondo Ermete, il quale li avrebbe tradotti personalmente dalle iscrizioni lasciate dal primo Ermete nei tempi anteriori al Diluvio. Questa documentazione, anche se colma di elementi magici e articolata in una dimensione rituale, rivela quei caratteri di individualità che sono i segni distintivi del «Tre volte grandissimo» Ermete. Era nella testimonianza dell’imperatore Flavio Claudio Giuliano, l’«Apostata», il puritano neoplatonizzante affascinato dalla teurgia oracolare7, la notizia di una triplice generazione di Ermete, che per essersi incarnato tre volte era chiamato Trismegisto8. Il Trismegisto era l’ultimo Ermete, che attraverso una lunga trafila avrebbe ricevuto la sapienza geroglifica dal primo Ermete.

La riscoperta della scrittura alchemica si estende anche agli affreschi e alle incisioni, dove si può riconoscere l’influenza di tale simbolismo magico, basato sull’idea di armonia tra microcosmo e macrocosmo. Questo linguaggio visuale diventa un riflesso della ricerca alchemica, unendo l’immagine del segreto con la parola che ne svela la verità nascosta.

Nel 1612, viene pubblicato il primo trattato alchemico sui miti greci ed egizi, Arcana Arcanissima di Michael Maier (1568-1622), paracelsiano e rosacroce che fu al servizio, come medico e segretario privato, dell’imperatore Rodolfo II d’Asburgo (1552-1612) a Praga, da quest’ultimo trasformata in un centro occultistico d’eccellenza. L’opera esplora la mitologia e la filosofia antiche, confrontando gl’insegnamenti ermetici con i simboli della trasmutazione. Con essa si afferma la continua vitalità della tradizione alchemica, unita ai miti degli antichi filosofi e alla ricerca della verità attraverso la manipolazione dei simboli. Tale riflessione sarebbe stata ripresa in opere successive, tra cui Les fables égyptiennes et grecques dévoilées (1758) di Antoine-Joseph Pernety (1716-1796), che sviluppò un articolato simbolismo basato sull’esegesi di Maier e sui princìpi alchimici.

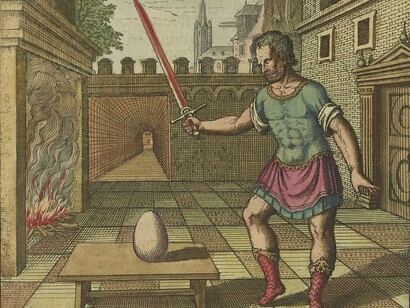

Nel 1617 a Oppenheim e nel 1624 a Francoforte sono pubblicati i due maggiori volumi di emblemi alchimici: l’Atalanta fugiens di Michael Maier, con le cinquanta raffinate incisioni dell’abile Matthäus Merian il Vecchio (1593-1650), e il Viridarium Chymicum di Daniel Stolcius von Stolcenberg (1600-1660), una sorta di prontuario pittorico della disciplina alchimica. I due volumi, rapidamente innalzati a testi sacri, rappresentano i più compiuti repertori iconografici della tradizione alchemica occidentale. Si va quindi definendo la netta cesura tra il concetto di «emblema» e di «impresa», adattato alle mode del barocco, e la disciplina alchimica, che utilizza i medesimi simboli, collocandoli però in un contesto prammatico a fini di documentare le varie fasi dell’Opera.

A tale trasformazione dall’emblema-impresa (comunemente inteso) a quello alchemico, si aggiunge l’iconografia mito-ermetica, che Maier inserisce in maniera magistrale nella sua Atalanta, utilizzando materiali tratti dalla mitologia classica, come l’immagine della nascita di Minerva dal capo di Giove, della pietra vomitata da Saturno, dell’amore di Mercurio e Venere e di molte altre ancora. Il richiamo ai miti antichi, intesi come metafora delle operazioni alchimiche, si fa tangibile nei secoli XV e XVI, in autori come Giovanni Braccesco (1481-1555), nel quale troviamo affermato come la distillazione sia occultata nella favola di Giove che si trasforma in aquila e porta Ganimede in cielo, oppure la fissazione dell’elisir nelle vicende di Medusa che muta in pietra chi la guarda.

Tutto ciò comporta che nell’iconografia alchemica del primo Seicento si attui una connessione iconologica tra due momenti centrali dell’umanesimo: la ricerca filologica sulle immagini geroglifiche ed ermetiche, e la riscoperta dei miti pagani. Tale collegamento è stato fondamentale per la comprensione del successivo sviluppo delle arti figurative e dei temi mitografici. Gli artisti, infatti, continuarono ad avvalersi di tali avvicinamenti iconologici, spesso seguendo una stereotipata schematizzazione delle figure, come si può osservare nell’Iconologia (1593, prima edizione illustrata nel 1603) di Cesare Ripa (1555-1622). Un esempio significativo di questo processo è rappresentato dalle incisioni dell’Escalier des Sages ou la Philosophie des Anciens (1686) di Barent Coenders van Helpen (1601-1678), che riporta le scene mitologiche con i simboli della Grande Opera, come ad esempio il vocabolo AER, utilizzato per illustrare la favola di Danae, fecondata da Giove in sembianze di pioggia d’oro.

Note

1 G. Quispel, «Hermes Trismegistus and the Origins of Gnosticism», in R. Van Den Broek-C. Van Heertum (eds.), From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition (Pimander: Texts and Studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica, 4), In de Pelikaan, Amsterdam 2000, pp. 145 ss.; e, nello stesso volume, R. Van Den Broek, «Religious Practices in the Hermetic “Lodge”: New Light from Nag Hammadi», pp. 77 ss.

2 Cfr. N. Porcu, «L’immagine della Ruota della Fortuna nei manoscritti della Consolatio philosophiae di Boezio», in Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari, 17 (2003), p. 15; J. Van Lennep, Art et alchimie. Étude de l’iconographie hermétique et de ses influences, Meddens, Paris-Bruxelles 1966, p. 32.

3 Tim. 53 c ss.; F. Strunz (C.-M- Edsman), s.v. «Alchemie», in RGG, I, J. C. B. Mohr, Tübingen 1957, col. 220.

4 H. J. Sheppard, «The Ouroboros and the Unity of Matter in Alchemy: A Study in Origins», in Ambix, 10 (1962), pp. 84 ss.

5 M. Gabriele, Alchimia e iconologia, Forum, Udine 20082, p. 37.

6 M. Gabriele, «Il linguaggio dell’alchimia», in M. Calvesi, Arte e alchimia (Art Dossier, 4), Giunti, Firenze 1986, pp. 51-57.

7 R. Turcan, Mithras Platonicus. Recherches sur l’hellénisation philosophique de Mithra (EPRO, 47), E. J. Brill, Leiden 1975, p. 124.

8 H.-CH. Puech, «Ermete tre volte incarnato. Su alcune testimonianze trascurate relative all’ermetismo», in Sulle tracce della Gnosi (Il ramo d’oro, 10), a cura di F. Zambon, Adelphi, Milano 1985 (ed. or. Paris 1978), pp. 147-148.