Tra le colonie fondate dai Greci nel VII secolo a.C., particolare rilevanza acquistò nel corso del tempo la città di Κυρήνη, Kyréne, sita nella zona dell’Africa settentrionale corrispondente all’odierna Libia, lungo la fascia costiera che affaccia sul Mar Mediterraneo: il nome della pólis Cirene deriva da Κυρή, la fonte sacra Kyré, o Cira, presso la quale fu edificata un’area di culto dedicata ad Apollo, principale divinità venerata insieme a Zeus Ammone (identificato con l’originario dio Sole/Ra dell’antico Egitto).

La Cirenaica era famosa anche perché sulla sua terra arida cresceva, in una zona limitata, una pianta magica e misteriosa, di difficile identificazione, il σίλφιον, sílphion, silfio, di ampio utilizzo sia in cucina sia in medicina: infatti, il lattice resinoso estratto dalla pianta, che i Romani chiamavano laser, laserpicium, laser Cyrenaiucus, una volta essiccato o impastato con farina, veniva esportato in grandi quantità ed era assai apprezzato sia come condimento sia come medicamento; Teofrasto, filosofo discepolo di Aristotele ed anche grande botanico, ne testimonia l’ampio consumo in Atene; Ippocrate e Galeno, così come Plinio (il Vecchio), precursori della medicina e delle scienze naturali, ne conoscevano le eccezionali virtù terapeutiche e proprietà curative.

La pianta di silfio divenne nel tempo una merce rara, pregiatissima e ricercatissima, tanto da essere valutata al pari dell’argento: ciò è provato anche dal fatto che Giulio Cesare, nel 49 a.C., dopo aver attraversato in armi il fiume Rubicone, avviando così la marcia su Roma ed il vittorioso bellum civile contro Pompeo, prelevò forzosamente le riserve valutarie (15.000 lingotti d’oro, 30.000 lingotti d’argento e 30 milioni di sesterzi in metallo monetato) depositate nel Tempio di Saturno, sede dell’Erario, Cassa del Tesoro statale, e si impossessò anche di 1.500 libbre (circa 491 chilogrammi) di laserpicium, il succo condensato del silfio cirenaico, che si trovava ivi custodito insieme agli altri beni ritenuti degni di una rigida sorveglianza.

A causa del probabile sfruttamento intensivo della pianta (utilizzata anche come foraggio), il silfio andò estinguendosi nel corso del I secolo d.C., mentre rimase diffusa la circolazione del cosiddetto “silfio siriaco” che, tuttavia, indicava un’altra tipologia vegetale, dal penetrante odore di aglio, ben diversa dal delicato e profumato silfio cirenaico.

Tra le fonti iconografiche che hanno tramandato il ricordo della pianta di silfio, oltre alle monete di cui tratteremo, ricordiamo anche la cosiddetta “coppa di Arcesilao”, una ceramica databile intorno al 550 a.C., che rappresenta il sovrano di Cirene (Arkesílas, nome attestato dall’epigrafe) intento a supervisionare di persona le attività di pesatura, confezionamento ed immagazzinamento relative a merci identificabili, secondo gli studiosi, proprio con il pregiato e raro silfio del quale la città aveva il monopolio commerciale.

La numismatica delle póleis antiche riportava in modo costante e ricorrente, come tipologia monetale caratteristica, un’immagine che si identificava con la città, correlata ad un aspetto particolarmente rappresentativo, quale poteva essere un culto religioso, un mito di fondazione, una specifica specie animale o vegetale: sotto quest’ultimo aspetto, ricordiamo, ad esempio, la monetazione di Selinunte in Sicilia, contraddistinta dalla foglia di prezzemolo o sedano (in greco σέλινον, sélinon, da cui il nome della pólis); la monetazione di Metaponto in Magna Grecia, celebre per la tipica spiga di grano; la monetazione dell’Isola di Rodi, con l’impronta della rosa (in greco ῥóδον, rhódon, da cui il nome del centro emittente).

Anche il silfio cirenaico risulta ampiamente documentato nella monetazione dell’epoca, come viene illustrato dalle immagini esemplificative (fonte: Sear, Greek coins and their values) riportate di seguito.

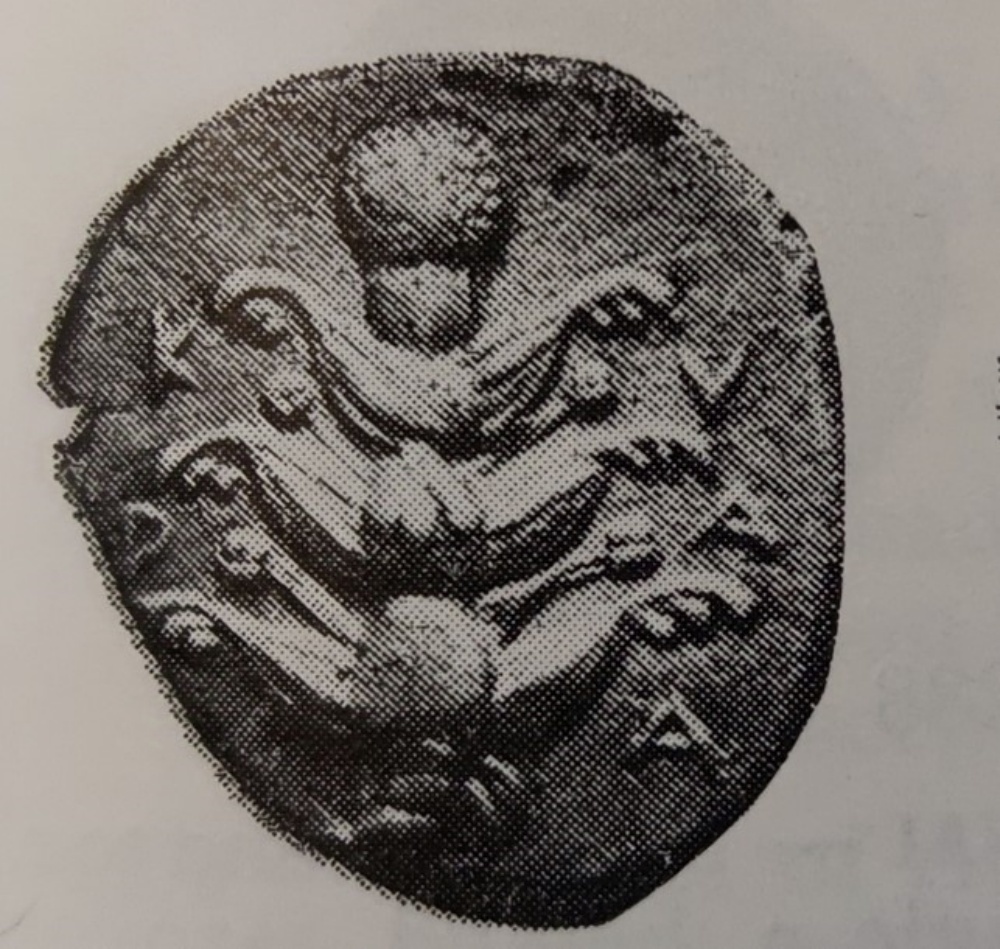

La prima moneta, splendido dritto di una “tetra-dracma” d’argento del IV secolo a.C., del peso di circa 13 grammi e del valore di 4 dracme, riproduce la pianta, che appare essere una varietà di ombrellifera, intorno alla quale si leggono incisi i caratteri greci Κ-Υ-Ρ-Α-Ν-Α, “Kyrana”, nome dorico della pólis di Cirene.

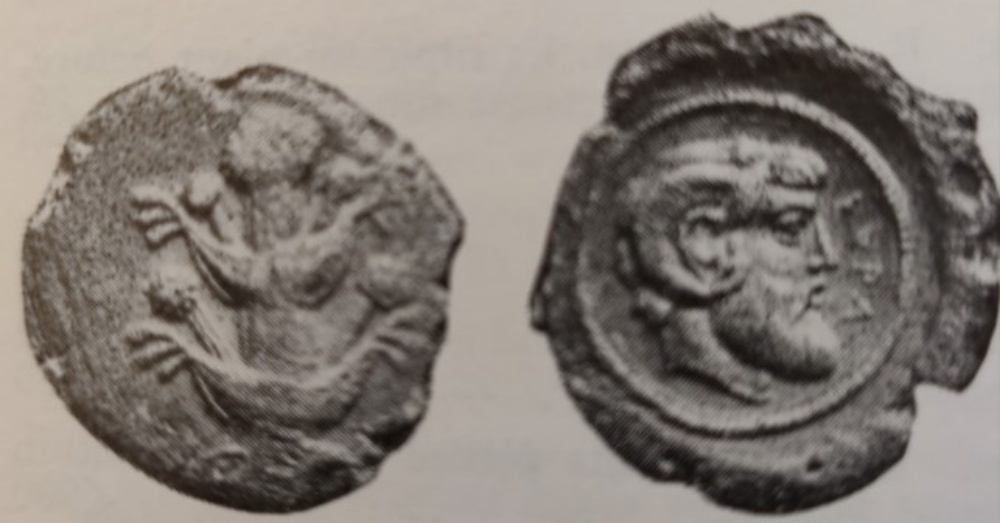

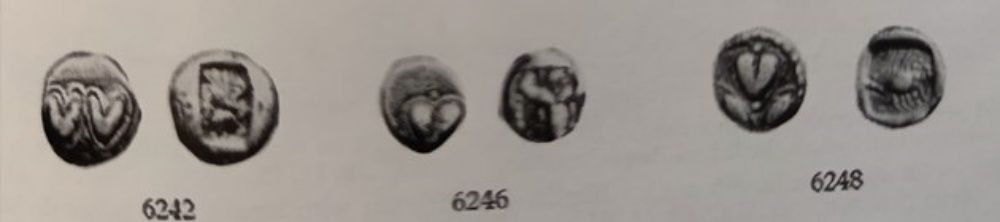

Il prezioso succo veniva estratto dal gambo (consumato anche come vegetale edibile) nonché dalla radice e, inoltre, risultano attestati anche i frutti di silfio, raffigurati a forma di cuore, come possiamo osservare al dritto delle successive monete d’argento del V secolo a.C.: si tratta di una “dracma” (la prima a sinistra), di circa 4 grammi di peso, e di due “emi-dracme”, di circa 2 grammi di peso, tutte monete di arcaica coniazione, testimoniata dalla tecnica “ad incuso” visibile al rovescio, dove l’incavo riporta i segni del punzone usato per forgiare il tondello metallico.

Infine, a seguire sono state selezionate altre quattro monete con relative note di commento.

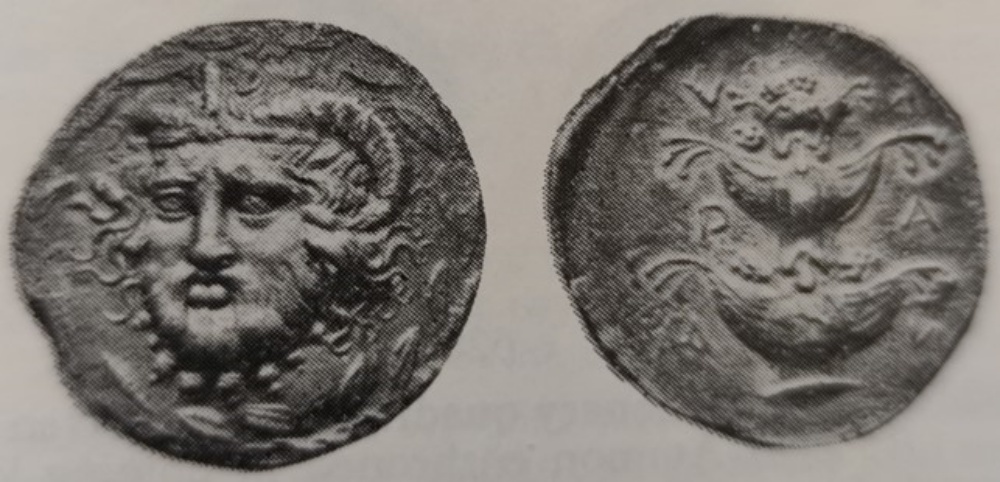

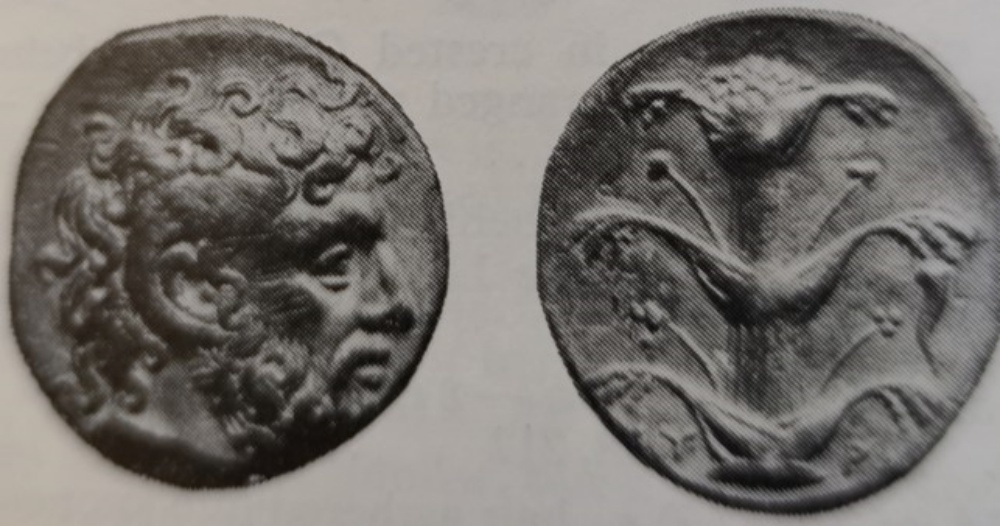

Sopra: “tetra-dracma” in argento del V secolo a.C., peso di circa 17 grammi: al dritto la pianta di silfio, al rovescio la testa di Zeus-Ammon (di stile arcaico) e legenda ΚΥΡΑ. Sotto: “tetra-dracma” in argento del IV secolo a.C., peso di circa 13 grammi: al dritto il ritratto frontale di Zeus-Ammon (con diadema ornato), al rovescio la pianta di silfio e la legenda Κ-Υ-Ρ-Α-Ν-Α.

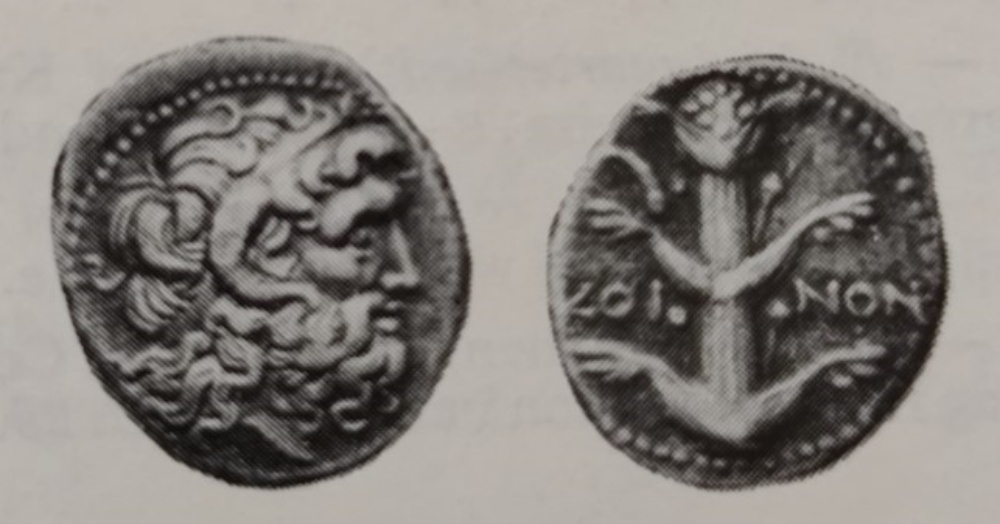

Sopra: “tetra-dracma” d’argento del III secolo a.C., peso di circa 15 grammi: al dritto la testa di Zeus-Ammon, al rovescio la pianta di silfio e legenda ΚΥ-ΡΑ alla base. Sotto: “di-dracma”, doppia dracma d’argento di metà III secolo a.C., peso di circa 7 grammi: al dritto la testa di Zeus-Ammon, al rovescio la pianta di silfio e legenda ΚΟΙ-ΝΟΝ (“Confederazione”) ad indicare la coniazione della Lega Cirenaica.