Il messaggio dell’amico Salvatore Giannella lampeggia sul telefono: «Patrizia, coincidenza incredibile: chiamo Wind per ripristinare internet, e il tecnico che arriva da Riccione è originario di Chiloé. Come interpretare questo segno dei tempi?».

Un riparatore di cavi sbarcato dall’isola dei Brujos, delle storie crudeli e belle di Francisco Coloane e delle navi fantasma nell'Oceano Pacifico, al largo della costa sud del Cile. Forse il Caleuche, il vascello magico dei miti chiloti, ha assunto le sembianze di un furgone Wind per sussurrarci una verità: i segnali più potenti viaggiano su frequenze invisibili. È così che il caso cuce la tela, anche quando la rete cade, intreccia l’Adriatico al Pacifico, a Chiloé, fonde l’utile all’incanto. Forse è un invito a cercare storie negli interstizi, nel tecnico che bussa alla porta come un messaggero, nel particolare che stride e chiede di essere ascoltato.

Accendo una candela alla Pincoya, protettrice dei destini incrociati tra uomini e mare, il pensiero vola al naufragio lontano, dove tutto ebbe inizio. Primo nodo di una ragnatela invisibile che ancora vibra: Gustavo, erede del suo nome, la Romagna e questa isola ai confini del mondo ed io stessa catturata in questa tela di coincidenze. Mondi distanti che ora danzano all'unisono, sincroni, sul filo teso tra gli oceani. E la storia, improvvisamente, non è più un'eco lontana: mi avvolge lieve come l'alito salmastro della baia di Ancud.

1860: L’approdo che cambiò tutto

Era una notte d’inverno quando la nave di Lorenzo Boldrini, marinaio riminese, si schiantò sugli scogli di Chiloé. Il mare lo restituì vivo tra le braccia di pescatori locali, e poi a quelle di Candelaria, donna dagli occhi scuri e sangue misto di conquistadores e indigeni. Lorenzo non tornò mai più in Italia. Invece, mise radici in quell’angolo di mondo dove l’oceano sembra finire, fondando la dinastia di Boldrini, ancora oggi in quelle terre.

Quella stessa isola, custode di storie e anime, sembra possedere un magnetismo singolare, una capacità di attrarre destini e di restituirli, trasformati, a distanza di generazioni.

1992: La troupe e il fantasma ritrovato

Più di un secolo dopo, una troupe di Airone, la rivista diretta per dieci anni da Salvatore Giannella, arrivò a Chiloé con Grazia Francescato, già presidente del WWF Italia, e Raúl Morales, un regista italo-cileno con un vuoto nel cuore. Durante le riprese, gli anziani lo avvicinavano con lacrime negli occhi, accarezzandogli il volto come se riconoscessero un fantasma. Fu così che Raúl scoprì la verità: suo padre, un medico amato dall’isola, aveva vissuto lì decenni prima. Chiloé gli aveva restituito un pezzo perduto della sua storia, proprio come, attraverso quella stessa magia, la figura di Lorenzo Boldrini sta tornando alla luce per me.

Luis Sepúlveda, Tonino Guerra e il filo rosso

Quel reportage fu un fulmine. Giannella, folgorato, scrisse a Luis Sepúlveda proprio mentre lo scrittore dava alle stampe Il mondo alla fine del mondo. Dal loro incontro nacque L'occhio della balena, racconto inedito che sigillò un’amicizia tra due terre apparentemente lontane: la Romagna poetica di Tonino Guerra e la Patagonia mitica di Sepúlveda.

«È così piccola la geografia, Giannella! Ecco perché siamo così vicini! Prendiamoci per ora un caffè lungo dall’Oceano Pacifico al mare Adriatico », scriveva Gustavo Boldrini in una lettera. E infatti, per colmare i 12.513 chilometri tra la Romagna e Chiloé, non servivano gesta epiche. Bastavano una mail che scavalca gli oceani, un articolo che fa da zattera e i riti laici che Ernesto De Martino ci insegnò a riconoscere, trasformatori di caos in cosmo. Le storie diventano così ancore gettate tra i continenti, bussole per naviganti smarriti. Perché ogni connessione, come lo ricorda quel tecnico venuto da Chiloé, comincia sempre così: con un filo spezzato e con le mani pronte a riannodarlo.

Originario della regione di Valparaíso, Boldrini è autore di numerosi testi, saggi e cronache, per citarne alcuni: El tren de Chiloé, 1986, Quillota, una relación personal, 1988, Chiloé, Andanzas y Palabra Escrita, 1990, En un Circo podría estar la Niña Perdida, 1999, Raín. Crónica del último canoero, 2006. Ha viaggiato sull'isola di Chiloé fin da bambino e vi è tornato più volte per vivere come insegnante, artigiano, storico e cronista, sempre uscendo dai sentieri battuti per raggiungere luoghi quasi sconosciuti. E in questo pellegrinaggio avanza, passo dopo passo, descrivendo Chiloé come un “vocabolario di vento e alghe”.

Tra i palafitos color di pioggia e le chiese di legno patrimonio UNESCO - quelle stesse che l'UNESCO ha riconosciuto come capolavori di sincretismo culturale dove risuonano ancora preghiere in castigliano chillote - Boldrini raccoglie i frammenti di un universo in dissolvenza: i canti in veliche che i pescatori sussurrano all'alba, le storie in chilote español, dolce e rugoso come corteccia di canelo, i termini unici del dialetto aborigeno che solo tre anziani ricordano. Mentre il mondo standardizza i vocabolari, lui raccoglie le declinazioni verbali che esistono solo nella costa orientale, i nomi delle maree che solo i vecchi riconoscono e le filastrocche che contengono intere cosmogonie.

Ultimo guardiano di questa Babele morente, Boldrini sa che quando muore un dialetto, non scompaiono solo parole, si spegne un intero modo di vedere il mondo. E quelle chiese di legno patrimonio UNESCO, senza le preghiere in chillote, nate dall'incontro tra il mapudungun ancestrale e lo spagnolo dei conquistadores, che ne hanno impregnato le assi per secoli, diventerebbero solo scenografie vuote, invece di scrigni dove ancora oggi - se si tende l'orecchio - si può sentire l'eco di un "Dios te salve, María" pronunciato come in nessun altro luogo al mondo.

“Questo mondo così piccolo", scrive Boldrini da Quellón, affacciato sul canale di Huandad, è un incantesimo. Perché in quel "piccolo" ci sta la Romagna di Tonino Guerra, il porto di Gijón dove Luis Sepúlveda amava ballare, le foreste patagoniche e persino il Delta del Po. Come i nodi di una rete di pescatore, questi luoghi tengono viva la sua scrittura.

Per Boldrini, l’esistenza è un fiume oscuro e solo la parola, imperfetta e selvaggia, può accendere barlumi di senso tra la nascita e la morte dei mondi. La sua scrittura non è solo letteratura, è un atto di resistenza. Contro il silenzio del caos, raccoglie parole-reliquia, nomi di alberi, uccelli, pesci, conchiglie, non semplici termini, ma tracce di un dialogo perduto tra l’uomo e la terra selvaggia.

Vagabondo geografico e linguistico, attraversa canali, foreste, coste di Chiloé come un cercatore di miti in frantumi. Mentre tutto scorre via, lui lega i fili strappati del reale, li annoda con gesto antico, e ciò che il mondo lascia cadere diventa un inno nelle sue mani. Sciamano in trance, posseduto dal verbo, salva l’invisibile, rianima il marginale, restituisce voce a ciò che sta scomparendo, perché ogni parola dimenticata è un universo che crolla.

Come nei miti chilotani, dove il mare e la foresta sono personaggi attivi, Boldrini fonde umano e naturale in un cosmo animato. I cumuli di conchiglie come "tracce di vita, sconfitte e sopravvivenze" ricordano i conchales, siti archeologici dei popoli originari, stratificazioni di memoria, resti di chi ha abitato, lottato e resistito.

La sua osservazione sul "glossario di parole uniche e sconosciute" è cruciale. Boldrini non descrive Chiloé, lo reincarna attraverso una lingua ibrida, dove il castigliano si mescola a termini huilliche, toponimi dimenticati, neologismi organici. Scrive come se la terra stessa dettasse le parole, con una voce radicalmente cilena, legata all’oralità mapuche e alla cosmovisione isolana.

In un mondo letterario sempre più omologato, Boldrini è un relitto di autenticità. La sua scrittura è geopoetica: trasforma paesaggi in testi viventi. Etnografica senza antropologia, che registra voci senza sterilizzarle in dati; visionaria come i brujos di Chiloé, perché vede ciò che altri ignorano. Se Francisco Coloane ha cantato l'epica fisica dell'uomo ai confini del mondo, quella del corpo a corpo con le balene e le tempeste, Boldrini ne scrive l'epica interiore: la geografia dell’anima fatta di linguaggio, memoria e preghiere sussurrate.

Nel suo libro Raín. Crónica del último canoero, si inoltra in una Chiloé che non esiste più, se non nelle sue pagine. È la cronaca di Raín e Isolda, di piogge e navigazioni, ma anche di un arcipelago culturale sull’orlo dell’estinzione. E forse, come Raín, siamo tutti "navigatori" di un arcipelago di significati in frantumi, dove solo la parola, ululante, spezzata, può tenerci a galla.

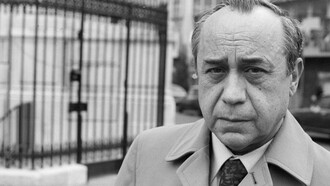

Gustavo Boldrini durante una presentazione ad Ancud, Chiloé, Cile

Gustavo Boldrini durante una presentazione ad Ancud, Chiloé, Cile

È proprio come Raín, il Colectivo Pueblos Abandonados, di cui Boldrini è oggi simbolo, trasforma la marginalità in un atto di resistenza poetica. Questo manifesto non è un lamento, ma un grido. Non una nostalgia, ma una dichiarazione di guerra letteraria. Gli Abandonici rifiutano di essere relegati a margine della mappa culturale. Con ironia tagliente e una rabbia che sa di inchiostro, smascherano l’ipocrisia del centralismo, celebrano il fallimento come atto rivoluzionario e fanno dell’abbandono un’arma di creazione. Leggere Boldrini significa accettare il loro invito: sporcarsi le mani con la terra dei luoghi dimenticati, riconoscere i fantasmi dei paesi che resistono e, soprattutto, scrivere, senza chiedere permesso, la storia mai raccontata delle periferie del mondo.

Boldrini: «Vivientes. Ho scelto "vivienti" per mantenere l'essenza del termine spagnolo, che va oltre il semplice "abitanti"». Non ci sono fantasmi, ma testimoni incarnati. I “Vivienti” che popolano le ricerche di Boldrini sono creature di carne e memoria, ponti tesi tra epoche. Li incontri al crepuscolo, quando Chiloé diventa un palcoscenico di ombre parlanti.

C'è doña Elena, 94 anni, che nel suo spagnolo chillote conserva verbi arcaici come reliquie quando dice "escuchar" (ascoltare) la "s" si perde nel vento, lasciando solo "cuchar", più vicino al mapudungun che a Cervantes. Il vecchio Néstor, ultimo a conoscere i 17 nomi segreti delle maree, quelli che non compaiono sulle tabelle nautiche. E poi la "machí" Rosa, erborista, che prepara infusi con un bisbiglio in veliche, lingua che il mare ha quasi dimenticato. Sono loro i veri monumenti viventi dell'arcipelago: architetture umane che sfidano il tempo, più fragili e preziose delle chiese di legno UNESCO, perché quando moriranno, porteranno via interi capitoli di storia orale. Boldrini li cerca non per imbalsamarne i ricordi, ma per imparare l'arte di ascoltare con la pelle, perché qui, ogni ruga è un archivio, ogni gesto un dizionario vivente. Camminano lentamente questi patriarchi della tradizione, ma nelle loro parole corrono ancora veloci le storie del Caleuche, come lampi sull'acqua.

L'acqua, un tempo linfa poetica del Cile, oggi si misura in estrujes: spremiture di fiumi in agonia. Quel "¡Ay agüita de mi tierra!" cantato dai Los Cuatro Huasos, i fiumi innamorati di Raúl Zurita e gli acquarelli di Thomas Somerscales hanno lasciato il posto a un vocabolario asciutto: fughe, usurpazioni, canali scheletrici. Lungo il Canal Serrano, a Pachacamita, un contadino sussurra: "Ora il Rabuco non porta che polvere. Cosa vuoi che spremiamo?" Ecco la parabola crudele: ciò che era simbolo di abbondanza, l'acqua cantata, dipinta, sacralizzata, oggi si fa metafora della crisi. L'arte non celebra più la bellezza liquida, ma documenta la sete. Lo estrujar di un tempo: spremere olive per l'olio, fiumi per l'irrigazione, lo estrujar di oggi: strizzare pietre aride, cercare lacrime nel deserto. Il Rabuco, un tempo alimentato dalle piogge di La Campana, ora è solo un letto di ricordi. E in questa assenza, persino la parola "acqua" cambia statuto: da sostantivo lirico a verbo drammatico. Perché se un popolo può sopravvivere senza poesia, non può vivere senza gocce.

Come il Rabuco, ormai senz’acqua, che custodisce la memoria della pioggia, Gustavo Boldrini ci ricorda che ogni storia è un filo teso tra i continenti, un filo rosso come quelli che Tonino Guerra annodava tra le nebbie di Pennabilli e i sassi dell’Appennino. Mentre il mondo accelera verso l’oblio, quelle voci: Doña Elena, Néstor, la "machí" Rosa, diventano dighe contro il silenzio, proprio come i "musei dell’anima" di Tonino Guerra, che preservano l’eco di un mondo contadino in dissolvenza. La scrittura di Boldrini non è un faro, ma il bagliore del Caleuche. Appare solo a chi, come Tonino, sa vedere "l’infinito in una goccia di rugiada", a chi riconosce in Raín non un relitto, ma una zattera intagliata nello stesso legno delle barche dell’Adriatico.

E come il vascello fantasma che torna a solcare mari invisibili, le storie di Boldrini riaffiorano quando un orecchio, un "cuchar" mapuche, non un banale "escuchar", è pronto a riceverle. Se oggi strizziamo pietre aride cercando gocce, quelle parole salvate sono pozzi. Ciò che salva un mondo non sono le assi delle chiese dell’UNESCO, ma il gesto di chi, come il tecnico di Wind o come Tonino che raccoglieva sassi parlanti, riannoda i fili tra un furgone e il mito, tra una mail e una preghiera chillote.

L’invito è lì, inciso nel tempo: nei conchales che custodiscono voci antiche, nelle assi consumate delle chiese di legno, nelle mani callose che sanno ancora estrujar la verità dalla polvere, come avrebbe detto Tonino, chinandosi a raccogliere quel frammento di luce prima che l’ultima sillaba si sciolga come sale nell’oceano, prima che il vento porti via anche l’ombra delle parole.