La "Maria dee strasse" (tradotto dal dialetto padovano Maria degli stracci) era un personaggio della mia infanzia intorno agli anni Settanta a Villa del Conte: un'anziana signora sdentata tutta vestita di nero - gonna lunga e fazzoletto in testa - che viaggiava su una bicicletta con i freni a bacchetta traboccante di stoffe e merceria. La provenienza era collocabile fra Marsango e Pieve di Curtarolo e la Maria circuitava nei paesi vicini con la formula della tentata vendita. Non si distingueva nemmeno il manubrio, tanto la bici era ingombra di abiti, strofinacci, matasse, canottiere, biancheria, calzini, nastri e passamaneria. Un bazar ambulante che avanzava come un catafalco pacifico, inghiottendoti.

Non so se mia madre avesse realmente bisogno di tutti i calzini e i canovacci che comprava ogni volta che questa vecchietta suonava il campanello (il suo della bicicletta, non il nostro di casa). Temo lo facesse con lo spirito e al fine di sostentarla, salvo poi venire a sapere, da dicerie di comari, che aveva i milioni in banca. Certo è che la “Maria dee strasse”, era un'antesignana del marketing porta a porta perché rispondeva anche ad ogni nostra richiesta di bimbi. Ogni volta che arrivava, reclamavo con insistenza un cioccolatino – categoria merceologica in apparenza non presente fra i suoi articoli - ma lei puntualmente lo estraeva dal fondo di una delle sue borse di stoffa pendule coi manici di bamboo. Era un incanto vederla rovistare con le mani nodose stortate dall'artrosi e consegnarmi il pezzetto di cioccolata lungo, incartato come una caramella e tenuto verticale in segno di premio e trionfo per me.

Lei sorrideva gioiosa con l'unico dente in basso a destra, lungo e quasi marmoreo che pareva la torre di Pisa. Poteva essere il volto della befana, il suo, con quell'irsutismo in evidenza sul mento pronunciato, ma gli occhi azzurrissimi denunciavano una bontà infinita. Aveva voce bassa Maria. Se non concludeva l'affare se ne andava senza insistere, prendendo una rincorsa delicata sui pedali, accertandosi della provenienza di automezzi per attraversare la strada in sicurezza e riprendere il giro. E salutava con la mano all’indietro, guardando avanti. Ricordo che fra i suoi mille contenitori disponeva anche delle pastiglie per il mal di testa, le scatolette di Saridon e i tubetti di Optalidon. Roba forte. Perché quando mia madre non voleva acquistare e si inventava la scusa della cefalea, lei le metteva nel palmo il confettino miracoloso. E si congedava con un candido «Mi stia bene signora, arrivederci».

L’orologio a parete

Più grandicella, verso l’adolescenza, assistetti ad altri episodi di tentata vendita porta a porta: i primi venditori ambulanti giunti in Italia dal Marocco e poi disseminati in ogni provincia, passavano casa per casa con i tappeti sulle spalle, indossanti il copricapo e l’abito tradizionale delle loro terre, per proporre stuoie, passatoie, coperte e oggetti esotici usciti da altre geografie. Era la metà degli anni Settanta e in paese nessuno sapeva bene cosa pensare di loro. Ricordo il loro presentarsi sommesso all’uscio e mia madre osservarli con curiosità, più che con sospetto. A fare da ponte c’era mio fratello, che avendo lavorato per lunghi semestri in Nordafrica aveva imparato qualche parola in lingua araba. Pochi sostantivi, ma sufficienti per strappare un sorriso e accorciare le distanze. A casa nostra non si chiudeva mai la porta a nessuno, e così era nata un’amicizia semplice e spontanea con uno di loro, un uomo alto con gli occhi quieti e la voce gentile, proveniente da Rabat, che si fermava ogni tanto.

Anche a pranzo, talvolta. Si sedeva e mangiava in silenzio a mezzogiorno con noi, facendo solo il gesto di non accettare il vino quando mio padre tentava di versarglielo. Un giorno arrivò con un pacco avvolto nella carta da giornale. Lo consegnò a mia madre e dentro c’era un orologio a parete, uno di quelli lunghi in legno, con il barometro alla base e il vertice somigliante all’impugnatura sinuosa, intarsiata e decorata di una chitarra. Un oggetto che nessuno di noi si sarebbe mai comprato, né pensato di ricevere. «Per la vostra casa», disse. Mia madre lo appese in cucina e per anni ha segnato le ore dei nostri pasti, dei miei compiti per casa, delle domeniche lente.

Il barchino e la tovaglia

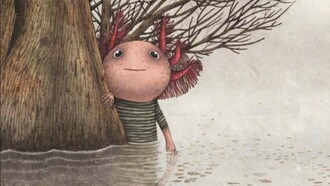

Un altro esempio di tentata vendita, - l’ultima in ordine di tempo e stavolta rocambolesca, spettacolare e per me inedita - l’ho vissuta in Egitto, durante una recente crociera sul Nilo. Precisamente nel punto in cui si trova la celebre chiusa di Esna, dove lo yacht Savoy che ci trasportava doveva attendere che il livello dell’acqua si adeguasse per proseguire e noi passeggeri eravamo tutti sul ponte a osservare le manovre, siamo stati avvicinati da una piccola barca a remi, condotta da due ragazzi colmi di mercanzia. In quel momento di pausa, in cui il tempo sembrava essersi disteso insieme alla corrente, i due giovani egiziani con urla e gesti cercavano di attirare la nostra attenzione: noi eravamo in alto e loro dal basso gridavano “signora!” rivolti a me che, in penombra ero più visibile con la camicia turchina. Dal barchino hanno cominciato a lanciare in aria i loro prodotti impacchettati col nylon –tovaglie, sciarpe, parei - che volavano come aquiloni senza filo, sperando che qualcuno di noi fosse interessato all’acquisto.

Nessuna delle mie colleghe sembrava propensa a comprare, ma quei due ragazzi, nonostante la distanza verticale di quasi 15 metri, continuavano a trattare con convinzione e a decantare prezzi espressi in euro e lire egiziane, come se la vendita fosse ancora possibile. Le loro voci sovrastavano il rumore dell’acqua e dei motori. Una parte di me avrebbe voluto acquistare qualcosa, anche se quella tovaglia che mi era arrivata in mano non mi piaceva. La motonave nel frattempo, dopo le manovre di conca fluviale, aveva lentamente ripreso a muoversi, con un’accelerazione crescente, e loro, solo con la forza delle braccia e dei remi, non riuscivano più a starci dietro. A quel punto, si sono aggrappati a una cima lanciata dall’equipaggio della nostra motonave. Io sono scesa per restituire la tovaglia, preoccupata che potessero farsi male pur di non perdere la merce. E mentre scendevo i gradini da un piano all’altro, mentre mi apprestavo a quel contatto fugace, riflettevo che non si trattava di elemosina la loro, bensì di lavoro – faticoso, creativo, rischioso – che cercava dignità anche in una dinamica impari.

Ogni gesto, ogni sollecitazione, ogni offerta erano intrise di una determinazione tenace e quasi commovente, una volontà più grande della stanchezza e una testardaggine spinta oltre il buonsenso: pressoché certi che, nonostante tutto, qualcuno là sopra avrebbe risposto, avrebbe riconosciuto il gesto, se non il valore della merce. E davvero c’era una fiducia semplice nei loro gesti, una fede grande nel prossimo, in quel potenziale acquirente sconosciuto. La nostra motonave lussuosa rappresentava, per loro, un simbolo di economie in movimento, di possibilità che forse, con un lancio ben riuscito, potevano diventare realtà. Non solo ostinazione, dunque, non solo necessità, ma qualcosa di più profondo: fede e fiducia.

La parola “contratto”, etimologicamente, rimanda a una corda tesa, a un tirarsi vicendevole, un accordo che nasce da distanze ma anche dall’avvicinamento reciproco: dapprima l’uno contro l’altro, poi l’uno l’altro verso l’altro in un punto di incontro comune. Un filo teso tra due volontà che non è forza ma equilibrio. C’è qualcosa di antico e affascinante nella tentata vendita, improntata su gesti abituali e al di fuori dei luoghi tradizionali di scambio e consegna. La tentata vendita parla di esseri umani che, al di là della sproporzione della posta in gioco, non smettono di credere nella pazienza e potenza dell’incontro.