Durante il Medioevo, età lunghissima e frammentata, dal punto di vista istituzionale una delle costanti è la lotta per il potere, temporale e spirituale, tra papato e impero.

Il rapporto tra Chiesa e Stato fu caratterizzato da una profonda e duratura tensione che coinvolgeva questioni fondamentali circa la natura, l’origine e la legittimità del potere. Al centro di questo scontro vi era la disputa tra Papato e Impero. Due istituzioni che rappresentavano visioni concorrenti sulla questione del dominio. La domanda di fondo era: chi deteneva il potere di decisione in Europa, il Papa (successore di S. Pietro) o l’Imperatore (successore di Augusto)?

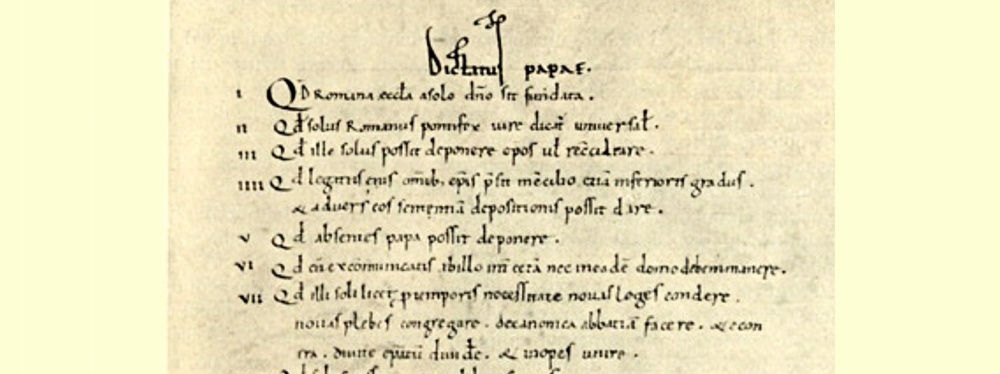

Momenti storici come l’incoronazione di Carlo Magno da parte di Papa Leone III nell’800 d.C., testi fondamentali quali il Dictatus Papae, emanato da Gregorio VII e l’incoronazione di Ruggero II di Sicilia, contribuirono ad alimentare il dibattito e a consolidare l’idea della superiorità del potere spirituale su quello temporale.

In questo contesto si inserisce, in un secondo momento ma con grande rilevanza, la riflessione dantesca nel De Monarchia, che offre una chiave di lettura dei profondi rivolgimenti politici ed istituzionali del periodo medievale.

Nell’ultimo capitolo dell’opera, Dante affronta il tema dei rapporti tra Impero e Papato, alla luce delle finalità essenziali della vita umana, che egli identifica in due obiettivi fondamentali: la felicità terrena e la beatitudine eterna. A ciascuno dei due poteri spetta il compito di guidare l’uomo verso uno di questi fini, secondo la propria natura: l’imperatore, operando nell’ambito del mondo materiale, è responsabile del benessere terreno; il papa, invece, operando nella sfera spirituale, ha il compito di condurre l’anima alla salvezza.1

Il contesto storico della riforma gregoriana e il Dictatus Papae

Con il pontificato di Gregorio VII si aprì la fase più accesa della lotta per le investiture, scontro che vide papato e impero fronteggiarsi nella ricerca di un equilibrio.

Una parte del Dictatus Papae: "Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata" (Che la Chiesa Romana è stata fondata unicamente dal Signore), recita la prima "affermazione di principio del Papa".

Una parte del Dictatus Papae: "Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata" (Che la Chiesa Romana è stata fondata unicamente dal Signore), recita la prima "affermazione di principio del Papa".

Questa tensione segnò profondamente la storia politica europea tra la fine dell’XI e la fine del XIII secolo.2

Nel 1075, Gregorio VII vietò che re e imperatori potessero investire i vescovi nelle loro cariche, rompendo così il tradizionale legame tra potere temporale e autorità ecclesiastica. La reazione dell’imperatore Enrico IV non si fece attendere: egli convocò un concilio a lui fedele e fece deporre il pontefice. La risposta papale fu durissima: la scomunica dell’imperatore, nel 1076.3

Tale sanzione, nel contesto medievale, equivaleva a una condanna alla morte spirituale e aveva pesanti ricadute politiche, poiché liberava i sudditi dal vincolo di obbedienza feudale. Isolato e abbandonato anche dalla nobiltà tedesca, Enrico IV fu costretto a recarsi nel gennaio del 1077 a Canossa, dove Gregorio VII soggiornava ospite della contessa Matilde, per chiedere il perdono del papa. L’imperatore, umiliato, attese giorni nel gelo invernale prima di ottenere l’assoluzione.4

Quel momento, carico di simbolismo, parve segnare il trionfo del papato sull’impero. Ma Enrico IV, una volta ristabilito il proprio potere, non tardò a reagire: il conflitto si riaccese, culminando in una nuova scomunica (1080), alla quale l’imperatore rispose nominando un antipapa e marciando su Roma nel 1084. Gregorio VII fu costretto a rifugiarsi in Castel Sant’Angelo e fu tratto in salvo dai normanni di Roberto il Guiscardo, che lo condussero a Salerno, dove morì nel 1085.5

La sua morte non segnò la fine della lotta, ma avviò una riflessione più ampia. I canonisti iniziarono a distinguere tra il potere spirituale e quello temporale dei vescovi, ritenendo legittimo un coinvolgimento dei sovrani nell’elezione episcopale. Da questa visione più equilibrata nacquero, negli anni successivi, accordi con le monarchie di Francia (1106) e Inghilterra (1107), che posero le basi per una convivenza più stabile tra i due poteri.6

Il Dictatus Papae: contenuti e significato

Nel contesto delle affermazioni dottrinali note come Dictatus Papae, attribuite a Gregorio VII (1075), si distinguono due tipologie di proposizioni, quelle endo-ecclesiali, che delineano l’autorità del Papa all’interno della struttura della Chiesa, e quelle extra-ecclesiali, che evidenziano la sua ingerenza su questioni temporali e politiche, oltre i confini strettamente ecclesiastici.7

La proposizione II, affermando che “soltanto il Romano Pontefice può essere giustamente chiamato universale”, ribadisce un punto fondamentale dell’ecclesiologia cattolica ovvero il primato del Papa come successore di Pietro e capo visibile della Chiesa universale. Questa affermazione ha profonde radici teologiche e storiche, e si inserisce nel contesto delle discussioni medioevali e moderne sull’autorità nella Chiesa.8

L’aggettivo “universale” non si riferisce semplicemente a un ruolo spirituale, ma a una funzione amministrativa e politica. Il Papa, infatti, non è solo il vescovo di Roma, ma è anche il “servus servorum Dei”, cioè il servo dei servi di Dio, incaricato di custodire l’unità della fede e della comunione ecclesiale. Il suo primato non annulla le prerogative dei vescovi locali, ma le coordina in una comunione gerarchica e sinodale, che trova in lui il punto di riferimento ultimo.9

La proposizione III, che attribuisce esclusivamente al Papa la facoltà di deporre o riconciliare i vescovi, rappresenta uno dei capisaldi dell’affermazione del primato papale all’interno della gerarchia ecclesiastica. Questo principio, che si afferma in modo determinante tra l’XI e il XII secolo, è strettamente legato alle lotte per le investiture e alla riforma gregoriana, durante le quali la Chiesa di Roma cerca di liberarsi dal controllo laico, riaffermando l’autonomia e la superiorità dell’autorità spirituale su quella temporale.10

Con questa disposizione, il Papa diventa l’unico arbitro legittimo nelle questioni relative ai vescovi, sia in merito alla loro nomina, sia in caso di rimozione o riconciliazione dopo episodi di scisma, eresia o comportamento indegno. Ciò implica che nessun concilio locale, sovrano o altro prelato può disporre autonomamente del destino ecclesiastico di un vescovo senza l’approvazione pontificia.11

Questa centralizzazione del potere risponde all’esigenza di consolidare l’unità della Chiesa e di garantire l’ortodossia dottrinale e disciplinare. Il Papa, in quanto successore di Pietro, è considerato l’unico garante della comunione universale e dell’autorità spirituale, sopra ogni altra figura ecclesiastica. La proposizione riflette anche una visione gerarchica e monarchica della Chiesa, nella quale il Vescovo di Roma ha non solo un primato d’onore, ma un effettivo potere giuridico su tutta la cristianità.12

La proposizione X, che stabilisce che solo il nome del Papa debba essere pronunciato nelle chiese, rappresenta un atto simbolico e teologico di grande rilevanza. Questo precetto non è una semplice norma liturgica, ma un’affermazione forte della centralità del ministero petrino all’interno della Chiesa cattolica. Pronunciare il nome del Papa durante la celebrazione eucaristica – tipicamente nel Canone della Messa – è una prassi antichissima che sottolinea la comunione con il successore di Pietro, garante dell’unità della Chiesa universale.13

L’esclusione di altri nomi, come quelli dei vescovi locali o delle autorità secolari, rafforza l’idea che l’unica vera guida della Chiesa, riconosciuta universalmente, sia il Pontefice. Questo gesto liturgico si carica di un significato simbolico: il Papa non è solo il vescovo di Roma, ma il pastore supremo di tutti i fedeli, il punto di riferimento dottrinale e spirituale.14

Parallelamente alle proposizioni che delineano il primato del pontefice all’interno della gerarchia ecclesiastica, il Dictatus Papae afferma una serie di prerogative papali che si estendono oltre l’ambito strettamente spirituale, coinvolgendo in modo diretto il potere temporale. Le cosiddette proposizioni extra-ecclesiali pongono il Papa in una posizione di superiorità anche rispetto ai sovrani secolari, secondo una visione in cui l’autorità spirituale legittima e sovrasta ogni altra forma di potere. Emblematica in questo senso è la proposizione VIII, che stabilisce che solo il Papa può disporre delle insegne imperiali. Tale affermazione riflette una concezione in cui la sovranità dell’imperatore risulta subordinata alla volontà pontificia, in quanto la legittimità del potere politico deriva dalla sanzione della Chiesa.15

A questa si aggiunge la proposizione IX, secondo cui solo al Papa i principi devono baciare i piedi. Non si tratta di un mero gesto cerimoniale, ma di un atto simbolico che ribadisce la supremazia del pontefice su ogni altra autorità terrena. Il rito del bacio del piede, ereditato dalla tradizione bizantina e reinterpretato in chiave cristiana, diventa manifestazione visibile della subordinazione del potere secolare a quello spirituale. In questa prospettiva, il Papa non è soltanto guida delle anime, ma custode dell’ordine politico e garante della sua legittimità.

Tali proposizioni non si limitano a estendere il raggio d’azione del papato ma esse riflettono una visione teologico-politica in cui il potere spirituale diventa fondamento dell’intero ordine cristiano, giustificando l’intervento del pontefice anche negli affari civili e nella designazione dei sovrani.16

La proposizione VIII, che afferma come solo il Papa possa disporre delle insegne imperiali, rappresenta un punto nodale nella storia dei rapporti tra potere spirituale e potere temporale. Questa affermazione si inserisce nel contesto della lotta per le investiture tra la Chiesa e l’Impero, in particolare durante il Medioevo, quando la figura del Papa non era solo guida spirituale della cristianità, ma anche autorità politica di rilievo.17

Le insegne imperiali — come la corona, lo scettro e la spada — simboleggiavano il potere terreno e il fatto che il Papa ne rivendicasse il controllo o l’autorizzazione al possesso significava che l’autorità imperiale derivava, almeno in parte, dalla sanzione ecclesiastica. In altre parole, l’imperatore governava legittimamente solo se riconosciuto dalla Chiesa. Questo concetto affonda le radici nella teoria medievale delle “due spade”, secondo cui Dio avrebbe conferito due poteri sulla terra: quello spirituale al Papa e quello temporale all’imperatore, ma con una netta superiorità del primo.18

La proposizione IX, secondo cui solo al Papa i principi devono baciare i piedi, è una chiara manifestazione simbolica della supremazia del potere spirituale su quello temporale. Il gesto del bacio del piede, lungi dall’essere un mero atto cerimoniale, rappresentava nel Medioevo una forma di sottomissione rituale, il riconoscimento formale dell’autorità suprema del pontefice anche da parte dei più alti rappresentanti del potere secolare.19

Questo rito ha origini antiche: nella cultura romana, e poi bizantina, il bacio dei piedi era riservato all’imperatore, ma nel contesto cristiano medievale esso fu ripreso per esaltare la figura del Papa come vicario di Cristo sulla terra. Il passaggio del rito dal potere imperiale a quello papale simboleggia lo spostamento dell’autorità suprema dall’Impero alla Chiesa. Solo il pontefice, in quanto successore di Pietro e guida universale della cristianità, meritava tale ossequio.20

Il bacio dei piedi da parte dei principi era dunque molto più di un atto di devozione personale: esso implicava una gerarchia dei poteri nella quale il Papa si poneva al vertice, con la facoltà di benedire, guidare e perfino giudicare i sovrani. Era una ritualità che sanciva la dipendenza del potere temporale da quello spirituale, e ne legittimava l’esercizio solo se in accordo con la volontà della Chiesa.21

In termini politici, questa proposizione rafforzava l’idea di una Chiesa universale e dominante, che si considerava l’unico potere in grado di legittimare ogni altra autorità. Non sorprende quindi che essa generasse forti tensioni tra papato e monarchie, in un’epoca in cui la definizione dei confini tra potere sacro e potere secolare era oggetto di continue dispute.22

La proposizione XII, secondo cui al Papa è lecito deporre gli imperatori, rappresenta uno dei punti più controversi e radicali nella riflessione sul rapporto tra potere spirituale e potere temporale nel Medioevo. Essa si colloca nel solco del pensiero teocratico che raggiunse il suo apice con il pontificato di Innocenzo III e trovò la sua espressione più sistematica nella Dictatus Papae di Gregorio VII. Tale affermazione non si limita a rivendicare l’autonomia del potere spirituale, ma ne proclama la superiorità assoluta, fino a legittimare l’intervento del pontefice negli affari politici e nella stessa legittimità del potere imperiale.23

Questa visione si fonda su una concezione dualistica e gerarchica del potere, secondo cui l’autorità temporale, rappresentata dall’imperatore, è subordinata a quella spirituale, rappresentata dal Papa, come il corpo è subordinato all’anima. Ne deriva che il pontefice, custode della legge divina e della salvezza eterna, ha non solo il diritto, ma anche il dovere di correggere o rimuovere il potere temporale qualora esso si opponga ai fini spirituali o si dimostri indegno.24

Nel suo complesso, il Dictatus Papae propone una visione fortemente teocratica della sovranità papale, in cui l’autorità del pontefice non si esaurisce nella guida spirituale dei fedeli, ma si estende fino a rivendicare una posizione di superiorità sull’ordine politico e imperiale. Particolarmente significativa in tal senso è la proposizione XII, che riconosce al Papa il diritto di deporre gli imperatori. Questa affermazione riflette una concezione del potere in cui il Papa, in quanto vicario di Cristo, ha non solo l’autorità morale, ma anche quella giuridica di intervenire negli affari secolari, fino a destituire i sovrani ritenuti indegni o ostili alla Chiesa.25

La legittimità del potere temporale, in questa prospettiva, risulta condizionata dal giudizio dell’autorità spirituale. Tale concezione si fonda su un impianto teologico in cui l’anima, simbolo del potere spirituale, domina il corpo, metafora del potere temporale. Da ciò discende una gerarchia tra i due ordini, nella quale il Papa esercita una funzione di guida e controllo anche sulla sfera politica. Questa impostazione troverà una delle sue espressioni più alte nel pontificato di Innocenzo III, che incarnò l’ideale del pontefice come arbitro supremo della cristianità.26

L’idea che il Papa possa giudicare e deporre l’imperatore implica un modello di cristianità ordinata secondo i principi della Chiesa, nella quale l’autorità spirituale è garante della giustizia terrena e della salvezza eterna. Sebbene tale visione generasse forti tensioni con le monarchie europee, essa rappresentava una risposta coerente alla crisi di legittimità del potere imperiale e alla necessità di riaffermare l’unità della Chiesa. Il Dictatus Papae, in questo senso, non fu solo un manifesto dottrinale, ma un atto politico di straordinaria portata storica.27

Conclusioni

Il lungo conflitto tra Papato e Impero, culminato nella lotta per le investiture e sintetizzato nella forza dottrinale del Dictatus Papae, non fu soltanto uno scontro di poteri, ma una vera e propria ridefinizione dei fondamenti dell’autorità in Europa. La Riforma Gregoriana rappresentò il tentativo più audace della Chiesa di affermare la propria indipendenza e superiorità sull’ordine temporale, dando vita a un modello di cristianità in cui il potere spirituale pretendeva di legittimare ogni altra autorità.

La radicalità delle proposizioni del Dictatus Papae riflette una visione teocratica in cui il Papa, in quanto vicario di Cristo, assumeva il ruolo di arbitro supremo non solo della fede, ma anche della politica. Tuttavia, questa impostazione generò una profonda tensione che, pur non risolvendosi in maniera definitiva, portò nel tempo a soluzioni più equilibrate tra potere ecclesiastico e autorità secolare, come dimostrano gli accordi successivi con le monarchie europee.

In questo scenario si inserisce, nel XIV, Dante Alighieri, il quale nel De Monarchia rifiuta il primato papale in campo temporale, sostenendo invece la separazione tra i due poteri. Secondo Dante, l’Impero e la Chiesa sono entrambi istituzioni volute da Dio, ma ciascuna con finalità proprie: l’una ordinata al bene terreno, l’altra alla beatitudine eterna. L’autonomia dell’Impero, che Dante rivendica con forza, rappresenta una concezione laica e razionale del potere politico, fondata non su una derivazione teocratica, ma su una legittimità propria.

Il confronto tra il pensiero di Gregorio VII e quello di Dante evidenzia una frattura profonda nella cultura politica medievale: da un lato, la visione teocratica che subordina ogni potere alla Chiesa; dall’altro, l’embrione di una teoria della laicità del potere, destinata a svilupparsi nei secoli successivi. Così, il medioevo ci appare non solo come teatro di scontri istituzionali, ma anche come laboratorio di idee, in cui si pongono le premesse per il lungo cammino verso la modernità politica. La riflessione dantesca, pur radicata nel suo tempo, anticipa un’idea di ordine duale e complementare che sarà centrale nella costruzione del pensiero politico moderno dell’europeo.

Note

1 De Monarchia, III, 16.

2 C. Azzara,+ Il papato nel Medioevo, Bologna, Il mulino, 2006; Ute-Renate Blumenthal, *La lotta per le investiture, Napoli, Liguori, 1990.

3 Ibidem, Azzara, P.25; Blumenthal, P.54.

4 Ibidem, Azzara, P.26; Blumenthal, P.57.

5 Ibidem, Azzara, P.32; Blumenthal, P.105.

6 Ibidem, Azzara, P.40; Blumenthal, P.110.

7 J. H. Burns (a cura di), The Cambridge History of Medieval Political Thought (c.350–c.1450), Cambridge University Press, 1988, P.172-174.

8 «Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis» - «Che il Pontefice Romano è l'unico che può essere giustamente chiamato universale». Registrum Gregorii VII, a cura di E. Caspar, in MGH Epistolae Selectae, vol. II, Hannover 1920.

9 C. Falconi, Storia dei papi e del papato, III: I papi e il mito della cristianità nel Medioevo, 1970, P. 50.

10 «Quod ille solus possit deponere espiscopus vel reconciliare» - «Che Egli solo può deporre o riammettere i vescovi»; Ibidem.

11 C. Falconi, Storia dei papi e del papato, III: I papi e il mito della cristianità nel Medioevo, 1970, P. 55.

12 Ibidem, p. 60.

13 «Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur» - «Che solo il Suo nome sia pronunciato nelle chiese»; Ibidem.

14 C. Falconi, Storia dei papi e del papato, III: I papi e il mito della cristianità nel Medioevo, 1970, p. 70.

15 Ibidem, P.5; Ernest F. Henderson, Select Historical Documents of the Middle Ages, London: George Bell and Sons, 1910, pp. 366–367.

16 J. H. Burns (a cura di), The Cambridge History of Medieval Political Thought (c.350–c.1450), Cambridge University Press, 1988, P.172-174.

17 «Quod solus possit uti imperialibus insigniis» - «Che Egli solo può usare le insegne imperiali». Registrum Gregorii VII, a cura di E. Caspar, in MGH Epistolae Selectae, vol. II, Hannover 1920.

18 Prodi P., Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologna, Il Mulino.

19 «Quod solius papae pedes omnes principes deosculentur» - «Che solo al Papa tutti i principi devono baciare i piedi». Ibidem.

20 F.Ernest, Henderson, Select Historical Documents of the Middle Ages, London: George Bell and Sons, 1910, pp. 400-450, C. Falconi, Storia dei papi e del papato, III: I papi e il mito della cristianità nel Medioevo, 1970, p. 36.

21 Ibidem, pp. 400-450, Ibidem, p. 63.

22 Ibidem, pp. 400-450, Ibidem, p. 63.

23 «Quod illi liceat imperatores deponere» - «Che ad Egli è permesso di deporre gli imperatori», Ibidem.

24 F.Ernest, Henderson, Select Historical Documents of the Middle Ages, London: George Bell and Sons, 1910, pp. 400-450, C. Falconi, Storia dei papi e del papato, III: I papi e il mito della cristianità nel Medioevo, 1970, P. 36.

25 Ibidem, pp. 400-450, Ibidem, p. 63.

26 Ibidem, pp. 400-450, Ibidem, p. 63.

27 Prodi P., Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologna, Il Mulino.

Bibliografia

Azzara C., Il papato nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2006.

Blumenthal Ute-Renate, La lotta per le investiture, Napoli, Liguori, 1990.

Burns J.H. (a cura di), The Cambridge History of Medieval Political Thought (c.350–c.1450), Cambridge University Press, 1988.

Dictatus Papae Gregorio VII, in Registrum Gregorii VII, a cura di E. Caspar, MGH Epistolae Selectae, vol. II, Hannover, 1920.

ID, Chiesa, Stato e società cristiana al tempo della controversia per le investiture, Oxford, 1938.

Ernest F., Henderson, Select Historical Documents of the Middle Ages, London, George Bell and Sons, 1910.

Falconi C., Storia dei papi e del papato, III: I papi e il mito della cristianità nel Medioevo, 1970.

Kantorowicz E.H., I due corpi del re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale, Torino, Einaudi.

Le Goff J., La civiltà dell’Occidente medievale, Roma-Bari, Laterza.

Pizzica M. (a cura di), Monarchia. Testo latino a fronte, di Dante Alighieri, Bur, 1988.

Prodi P., Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologna, Il Mulino.

Registrum Gregorii VII, a cura di E. Caspar, in MGH Epistolae Selectae, vol. II, Hannover, 1920.

Tellenbach G., La Chiesa nell’Europa occidentale dal X all’inizio del XII secolo, Torino, Einaudi, 1990.

![Emblema: OCVLVS NON VIDIT, NEC AVRIS AVDIVIT. (“Nessun occhio ha visto e nessun orecchio ha udito [ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano]”; 1 Cor 2,9). Da: “Amoris Divini Emblemata Studio Et Aere Othonis Vaenii Concinnata”, Anversa, Officina Plantiniana (Balthasar Moretus), 1660](http://media.meer.com/attachments/3678a1b5ee9bbae40ba10f366bb599cc8ceeb4f0/store/fill/330/186/9cce82b450624bd0e0458251067bc048c0af9db7f35a91ad7176f7df63d9/Emblema-OCVLVS-NON-VIDIT-NEC-AVRIS-AVDIVIT-Nessun-occhio-ha-visto-e-nessun-orecchio-ha-udito-cio.jpg)