A Ravenna, le pietre bisbigliano versi. Dante vi trovò l’eterno esilio, Byron vi incendiò il mito del ribelle, ma fu un giovane irlandese di ventitre anni, Oscar Wilde, a cogliere l’anima più segreta della città: quella di una "squallida Regina" il cui splendore non si era spento, ma giaceva intatto sotto la patina del tempo, custodito nei mosaici bizantini che brillavano di luce riflessa. Quei tasselli dorati non erano semplici decorazioni, ma cellette di un alveare segreto, dove Ravenna conservava da secoli la sua dolcezza più pura: l'arte come nutrimento per l'anima.

Era il 1877 quando Wilde, fuggendo il grigiore vittoriano, compose qui il poema Ravenna, che gli fece vincere il Newdigate Prize, l’insigne premio letterario dell’Università di Oxford per la migliore composizione di versi inglesi. Il poema già racchiudeva in nuce il suo genio: la capacità di vedere la bellezza laddove altri vedevano solo decadenza.

Oggi, come allora, Ravenna non smette di essere crocevia di anime in cerca di rifugio. Lo dimostra la recente conferenza del professor Gabriello Milantoni al Circolo dei Ravennati e Forestieri, dal titolo "Una nuova aurora tra Oscar Wilde, Corrado Ricci e Bisanzio". Tra quelle stesse mura che ospitarono Byron e lo stesso Wilde, il presidente Giuseppe Rossi ha ricordato con voce commossa: «Qui Wilde trovò ciò che l’Inghilterra gli negava: non solo ispirazione, ma libertà. Ravenna fu per lui ciò che fu per Byron: un atto di giustizia poetica».

Ci sono conferenze che raccontano storie e altre che svelano anime. Quella di Gabriello Milantoni, storico dell'arte, filologo, curatore, romanziere e polymath, appartiene alla seconda specie. Nella sua conferenza non si limita a descrivere: evoca. Con la sensibilità del poeta e il rigore dello scienziato, dipinge per la città un'alba inedita, dove la polvere d'oro dei mosaici bizantini si mescola all'inchiostro di due geni apparentemente distanti: lo sfaccettato Oscar Wilde e il pioniere dell'archeologia Corrado Ricci.

Oscar Wilde e Corrado Ricci: Ravenna come musa comune

Qual è il legame che unisce questi due spiriti?

Wilde e Ricci sono uniti da un amore per l’incompiuto: Ravenna, con le sue contraddizioni, fu per entrambi un laboratorio di bellezza e conoscenza. Wilde, il poeta ne canta l’anima, e Ricci, l’archeologo ne cura le ferite, a dimostrazione di come la città sia un palinsesto vivente, dove ogni strato di storia - romano, goto, bizantino - non si cancella, ma si trasforma in arte. Wilde ne catturò l'essenza nel poema “Ravenna”, celebrandone la "maestà addormentata" anziché i monumenti perfetti. Ricci ne riscattò l'arte con studi pionieristici, mostrando come quelle pietre "parlassero bizantino" in un'Italia innamorata solo di Roma.

Wilde (1854-1900): Irlandese, anticonformista, trovò a Ravenna un rifugio dalla morale vittoriana. La città gli apparve come un "museo vivente", dove la decadenza stessa era arte.

Ricci (1858-1934): nato a Ravenna, fu archeologo scomodo per il suo metodo innovativo. Mentre l’Italia unita celebrava Roma, lui osò dire che "i mosaici bizantini di Ravenna valgono quanto il Colosseo".

Tra Grand Tour e mosaici perduti, il viaggio che ispirò il poema “Ravenna” vincitore del Newdigate Prize

Oscar Wilde arrivò a Ravenna nella primavera del 1877, compiva nell’Europa continentale il “Grand Tour” che era d’obbligo per i giovani rampolli dell’aristocrazia del tempo per completare la loro educazione, ma soprattutto seguiva le orme di Shelley e Byron, due nomi che avevano il potere di scuotere il giovane poeta allora non ancora preso dagli estetismi crepuscolari. Veniva verso il sole del sud, rinnegando le esperienze e le ricerche dei neoclassici. Non gli interessavano le geometriche certezze di Roma: meglio le interiorità dubbiose di Ravenna, meglio le incertezze profonde di quella città assopita che conservava ancora un tenue sapore d’Oriente. Ravenna offriva a Wilde qualcosa che Roma non poteva dargli: il privilegio di essere uno spettatore della storia, non il suo suddito. Nelle sue pietre consumate trovò la metafora perfetta della bellezza che sopravvive alla gloria, tema che diventerà centrale nella sua opera matura. Per Wilde, Ravenna è un palcoscenico metafisico, dove la storia si fa poesia.

È sabato 31 marzo 1877, lo accoglie il tramonto e lo descrive con toni vividi e malinconici, mescolando immagini di luce e decadenza. Il cielo, inizialmente di un "turchese", si trasforma in "oro brunito" segnato da "ferite di fiamma", simbolo di una gloria passata che si consuma.

… E meditando sul nome antico di Ravenna

Scrutai il giorno finché, segnato da ferite di fiamma,

Il cielo di turchese divenne oro brunito.

Oh, come il mio cuore arse di fanciullesca passione

Quando lontano oltre falaschi e stagno

Vidi quella Città Santa ergersi netta,

Coronata della sua colonna di torri! - Avanti e avanti

Galoppai, in gara contro il sole calante,

E prima che l'ultimo bagliore vermiglio fosse trascorso,

Fui entro le mura di Ravenna, finalmente!

La visione di Ravenna che si staglia all'orizzonte è coronata da torri, come una regina squallida. Wilde cattura il momento in cui l'ultimo bagliore vermiglio del tramonto svanisce, mentre entra nelle mura cittadine, suggerendo una transizione dalla luce alla quiete oscura della storia. Il tramonto diventa metafora della grandezza perduta di Ravenna. Non è solo un'immagine pittorica, ma allude alla fine di un'epoca. Quel sole che cala sulle torri ravennati è lo stesso che tramonta sulla sua identità di capitale, schiacciata tra Bisanzio, che l’abbandona e il Papato, che l’assimila senza restituirle voce.

Ravenna pagò per essere stata troppo bizantina per l'Occidente, memore di Teodorico e troppo occidentale per Bisanzio, che la sacrificò nell'VIII secolo. E quel silenzio post-756 è quasi una damnatio memoriae. Ravenna perde il ruolo di ponte tra Oriente e Occidente, diventando un "fantasma politico" relegato ai margini della storia e Oscar Wilde ne coglie il pathos. Vide in Ravenna ciò che i ravennati stessi non vedevano più: non una città morta, ma un cuore che batteva sotto le macerie della storia. E per questo la sua poesia resta, oggi più che mai, il più autentico atto d’amore per Ravenna. Non celebra un monumento o un’epoca, ma l’essenza vitale di Ravenna, la sua luce, le sue ombre, il suo paesaggio, il suo respiro. La chiama "squallida Regina", un ossimoro che unisce decadenza e nobiltà, un amore complesso, imperfetto e per questo più vero.

Wilde: «Un anno fa ho respirato l’aria italiana»

"Ho respirato l'aria italiana" non è un semplice incipit descrittivo, ma un atto iniziatico . Il giovane Wilde registra non un viaggio, ma una rivelazione. E Ravenna fu l'epifania di quell'Italia interiore che cercava. Quel "respirare" non è metaforico: è un assorbimento fisico dello spirito del luogo. Wilde non dice "ho visto" o "ho visitato", ma si fa permeare dall'essenza stessa della città, come se l'aria di Ravenna, carica di sale adriatico, resina di pino e polvere di mosaici gli avesse trasmesso un codice poetico nuovo. È come se Ravenna gli avesse sussurrato il segreto della bellezza decadente che poi svilupperà in Dorian Gray. Fu un incontro spirituale. Wilde non cercava monumenti, ma una corrispondenza. Ravenna gli offrì la morte gloriosa: i mausolei, Dante; la natura sacra: la pineta come cattedrale; il tempo sospeso: i mosaici bizantini che fermano la luce. Non descrive una città, ma la trasfigura in stato d'animo. Ravenna non è una tappa del Grand Tour, ma la prima stazione di un pellegrinaggio estetico. E quel respiro italiano, così giovane, così potente, fu il primo vero atto del poeta che sarebbe diventato.

La resurrezione segreta: come due ragazzi salvarono Ravenna

Ci sono città che muoiono due volte, quando perdono il potere e quando perdono la memoria. Ravenna stava per subire entrambi i destini. Eppure, nel 1877, un irlandese col cappello a cilindro e un archeologo con la lente d’ingrandimento compirono un miracolo laico: ridiedero a Ravenna non la gloria, ma la memoria. Senza saperlo, firmarono un patto segreto con la storia: Ravenna sarebbe vissuta per sempre come opera d’arte. La città dimenticata dopo il 756, stava per essere riscoperta come "nuova aurora" tra Oriente e Occidente. Wilde ne colse il lato decadente, Ricci ne riportò alla luce la grandezza. Oggi i mosaici sono Patrimonio UNESCO, ma fu questa strana coppia: il poeta dandy e l'archeologo metodico a rivelarne il potenziale.

Come scrisse Wilde: "Il passato non muore mai, è solo sepolto”. Ricci ventenne, mentre disegnava la pineta, già sognava mappe archeologiche. Il loro incontro mancato, che nello stesso anno respirarono la stessa aria bizantina, è un nodo del destino: l'arte ha bisogno sia del visionario che del catalogatore. Le città come Ravenna non muoiono quando cadono gli imperi, ma quando nessuno le sogna più. Oggi quel cuore bizantino batte ancora perché ventenni di genio poterono sconfiggere dieci secoli di silenzio.

La Pineta Sacra: dove mosaici e pini tessono l'anima di Ravenna

Da quando vidi quella regione meridionale,

Dove fiore e frutto sbocciano di vermiglia radiosità,

E come luminose lanterne le mitiche mele risplendono.

Era piena primavera - e per ricchi vigneti in fiore,

Scuri uliveti e nobili pinete...

Questi versi segnano l’inizio di una nuova percezione della grande Pineta di Ravenna. Wilde non ha detto grandiosa, argentata, ma la definisce "nobile", aggettivo rivoluzionario per un'epoca che la considerava mero bene economico da sfruttare. Trasforma quegli alberi in colonne di una cattedrale naturale: «scuri uliveti e nobili pinete» che vegliano sui mosaici come guardiani del tempo.

Corrado Ricci, ventenne, con la matita in mano, ne traccia i contorni con precisione scientifica, mentre il padre Luigi li fissa nelle prime fotografie. Per loro, documentare la Pineta è un atto d'amore verso un simbolo negletto: se i mosaici erano il cuore dorato di Ravenna, i pini ne erano i polmoni, capaci di respirare Oriente e Occidente. Wilde intuì che, senza quella distesa verde, Ravenna sarebbe stata solo un sarcofago di pietre. La descrive come parte di un arazzo bizantino, dove ogni ago di pino è tessuto allo stesso modo delle tessere dorate. Oggi, mentre il vento accarezza quelle chiome, riecheggiano ancora le parole del poeta: «L'amore solo non conosce inverno». E la Pineta, come l'arte, non muore.

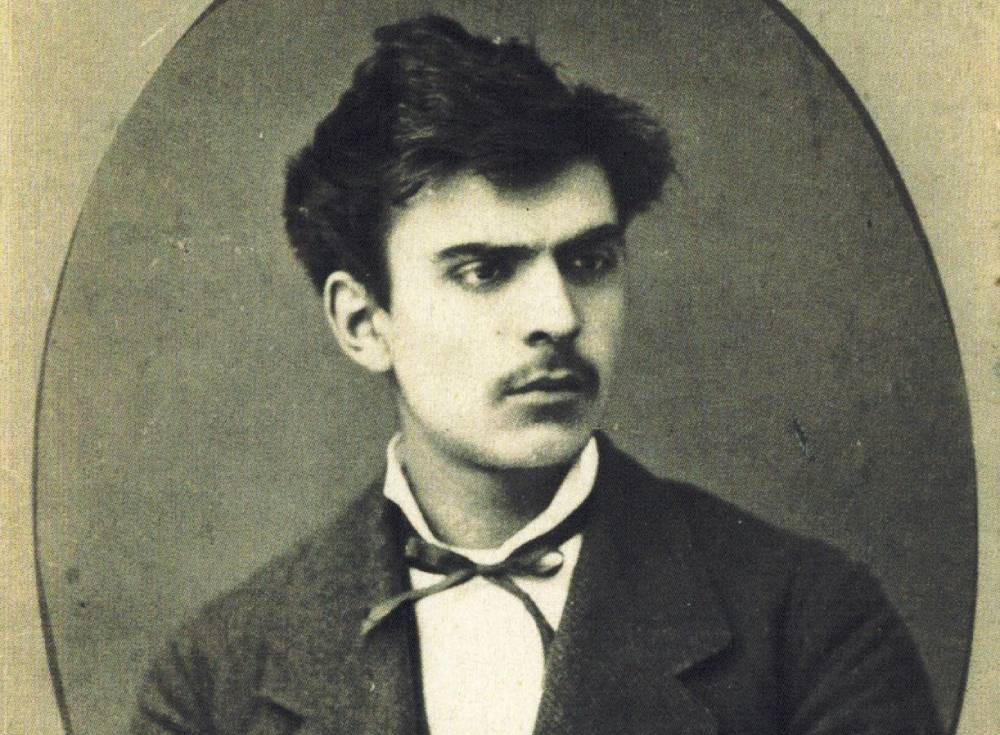

Corrado Ricci a 22 anni, Fondo Corrado Ricci, Biblioteca Classense, Ravenna, Italia

Corrado Ricci a 22 anni, Fondo Corrado Ricci, Biblioteca Classense, Ravenna, Italia

Il lavoro di Corrado Ricci unito alla poesia di Oscar Wilde risvegliò l'identità della città, dimostrando che l'essenza di Ravenna non stava solo nei mosaici e nei monumenti, ma anche nella sua natura selvaggia e luminosa. La rinascita moderna di Ravenna non inizia attraverso la politica o l'economia, ma attraverso l'arte. Un poeta straniero, Oscar Wilde e un visionario locale Corrado Ricci resero nuovamente visibile l'invisibile, legando la bellezza effimera dei monumenti e del paesaggio all'eterna storia della città. Senza di loro, Ravenna sarebbe rimasta una reliquia dimenticata. Invece divenne - e rimane - un dialogo vivente tra terra e arte, tra pini e poesia. E se oggi Ravenna esiste, se vive riconsegnata alle trame delle nostre biografie e della storia di Roma e di Bisanzio, lo dobbiamo pertanto a due ragazzi di genio: a Oscar Wilde, irlandese di Dublino, ventitre anni, e a Corrado Ricci, romagnolo di Ravenna, che di anni ne aveva solo venti.

“Ravenna”: la più bella lettera d'amore a una città

Ci sono poesie che accarezzano le città come mani d’innamorato. Quella di Wilde per Ravenna è un bacio bizantino: brucia ancora dopo 150 anni. Milantoni ha ragione. “Ravenna”: nessun’altra poesia per una città raggiunge questa intensità emotiva. Dante scrisse di Firenze con nostalgia, Baudelaire di Parigi con ferocia, ma Wilde abbraccia Ravenna con tutti i suoi paradossi. È un testo che non celebra il potere o la bellezza, ma l’identità profonda di un luogo. Allora vorrei dire ancora una volta che il testo di Wilde su Ravenna è la più bella poesia d’amore scritta per una città, sembra una persona da una persona che l’ha profondamente amata:

Addio, Ravenna! solo un anno fa

Mi fermai a contemplare il vermiglio tramonto luccicante

Dalla cappella solitaria sulla tua paludosa pianura:

Il cielo era come uno scudo che rifletteva la macchia

Del sangue e della battaglia dal sole moribondo,

E a occidente le circolanti nubi avevano tessuto

Un manto regale, che qualche gran Dio avrebbe potuto indossare,

Mentre in mari oceanici di aria cremisi

Sprofondava l'aurea galera del Signore della Luce.Pure qui il gentile silenzio della notte

Riporta la gonfia marea della memoria

E ridesta il mio amore appassionato per te:

Ora è la Primavera dell'Amore, pure tosto verrà

Su prato e albero il maestoso fiorire dell'estate;

E tosto l'erba di fiori più lucenti germoglierò,

E farà spuntare gigli che qualche fanciullo vorrà cogliere.

Poi non molto tempo dopo il vincitore dell'estate,

Il ricco tempo d'autunno, usuraio della stagione,

Presterà a tutti gli alberi il suo oro ammassato,

E lo vedrà sparpagliato dalla prodiga brezza;

E dopo quello, l'inverno freddo e temuto.

Così scorre il ciclo perfetto dell'anno.

E così da giovinezza a virilità procediamo,

E decadiamo in stanchi giorni e chiome di neve.

L'amore solo non conosce inverno; mai non muore:

Né si cura di accigliate tempeste o plumbei cieli,

E il mio per te non passerà mai,

Anche se le mie deboli labbra possano esitare nel mio canto...

Vibrazioni contemporanee. Ravenna oggi: Luci del Festival e Vie dell’Amicizia. Palazzo Guiccioli – Museo Byron e del Risorgimento

Ravenna Festival: “Vie dell’Amicizia”, un ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura, riecheggiano la passione di Wilde. La musica ha sostituito la poesia, ma la città ancora “si erge nitida, incoronata di torri”. Quando il Maestro Riccardo Muti dirige i cori sulle Vie dell’Amicizia riecheggia quel “gentile silenzio” che Wilde udì tra i pini. È la stessa Ravenna che accoglie nel 1821 i carbonari, nel 1877 i poeti, oggi i musicisti di ogni latitudine.

Palazzo Guiccioli: oggi ologrammi di Byron danzano con le lettere di Teresa Gamba, la sua amata. Qui il poeta “vive” tra carboneria e ologrammi". Qui il busto di Garibaldi dialoga con i versi di Wilde. Entrambi cercarono a Ravenna ciò che l’Inghilterra negò loro, libertà e bellezza. Schermi touch screen dove la storia incontra l’iPad.

Oggi Ravenna non è più la "squallida Regina" che Wilde vide nel 1877. È una fenice rinata, dove la poesia di un irlandese visionario e il rigore di un archeologo ravennate hanno ridato voce a una città che il mondo aveva dimenticato. E quando il Maestro Muti dirige le Vie dell’Amicizia, è come se rispondessero, dopo 150 anni, al suo amore:

Certo accende le tue torri, che ben custodiscono i luoghi

Dove Dante dorme, dove Byron amò dimorare.