La cecità nasce con la vista perché essa possa esistere, come negativo delle istantanee di vita. Cecità è veglia e sonno dei sensi, possibilità del nero e del bianco. Tanti i colori quanti i motori sotterranei dei nostri desideri.

“Dixitque Deus: “Fiat Lux!”. Et facta est lux” dice il Dio cattolico, protettore dei ciechi e dei vedenti. La luce tuttavia non rischiara ogni vivente allo stesso modo. È sempre interessante notare come la luce sia stata dotata di due campi semantici distinti: divina, cangiante, piena e che non si può vedere ad occhio nudo, spesso più simile al sole; l’altra è pallida, timida, lattea e che si può vedere ad occhio nudo, lunare.

Tante le cecità possibili, diverse per ogni occhio, come Edipo, che ha negli occhi una luce calda, assolata: nella canicola estiva il suo sguardo si contorce nel bivio della sua anima tanto che finisce per non essere in grado di vedere più. Ubriaco di sole cammina dal lato della strada sbagliato. Così Saramago, che descrive al contrario una cecità lattea, il male bianco, né ipovisione né cecità, puro bianco.

Paradossalmente la cecità Tebana di Edipo ha una sola vittima ma colpisce una famiglia intera; le uniche a mantenere almeno una visione, nitida ma non cristallina, sembrano essere le donne, o le lune, le uniche capaci di salvarsi da questo male sanguigno. Antigone, come anti-donna, e l’altra, novecentesca, senza nome, con la dicitura sociale di moglie soltanto.

Nel caso specifico delle due opere su cui ci soffermeremo la cecità può essere auto-inflitta o etero-inflitta. Essa è singola o di una singola collettività, rappresentata attraverso l’allegoria, dispositivo retorico utilizzato largamente in ambo i casi. Ricordiamo infatti che la cecità viene definita innanzitutto come l’incapacità di discernere il bene dal male, quindi di giudicare equamente. Gli intrecci appaiono pertanto come paradossali, imperniati attorno alla moralità della società in cui sono immersi.

Edipo ha visto troppo pur senza vedere nulla ed in questo senso si muove l’ossatura antifrastica della tragedia, nella comprensione finale della propria colpa inconsapevole. Al contrario il coro di Cecità invece non comprende la ragione insita del mal bianco, ma il personaggio che non è stato colpito dal male vorrebbe avere la stessa forza di Edipo, prendere le fibbie del proprio chitone, forse le forbici, e compiere lo stesso destino. Bloccata tuttavia da una sensazione agrodolce, la cecità della protagonista non accade perché, in realtà, se la colpa è di tutti allora non lo è di nessuno.

Edipo

Contro di Edipo è puntato l’arco del destino. La tensione è sibilante, come il fruscio di una veste, del panno in cui è avvolto quando viene abbandonato.

Molto spesso del resto le storie degli eroi greci prendono i natali dall’abbandono. Come Edipo, Paride, poi Achille, in senso passivo, o Odisseo, in senso attivo. Ad accomunarli è la legge della Týchē (tr. it. caso): tanto più il personaggio le si nega tanto più lei si compie. Questa dea benevola e bendata gioca per decidere il destino, come giocano a dadi le divinità Induiste.

La creazione del mondo per loro è un līlā (tr. it. gioco), da cui ludo (tr. it. giocare), poi illudo e deludo nella lingua latina. Per la coscienza indoeuropea infatti l’universo è un gioco, un agire assolutamente libero, come un bambino preso dal puro piacere della fantasia. I Greci, al contrario, affrontano il problema teologico della nascita del mondo credendo in una forte connessione tra divinità ed eroe. Un legame che diviene quasi di necessità per la creazione stessa del mondo e delle due trame. Edipo, tuttavia, non ha nessun nume tutelare. C’è da chiedersi quindi quale lato del dado sia stato scelto per lui.

Il suo nóstos (tr. it. viaggio) inizia da Tebe, arriva a Corinto, torna a Tebe e finisce a Colono, terra natale di Sofocle, autore della tragedia. Un sentiero che trova una Tebe devastata, prima dalla pestilenza, poi da se stesso, che se ne scopre causa. È un’esperienza costellata di enigmi. Proprio gli indovini svolgono un ruolo del tutto particolare nella tragedia Sofoclea. Tiresia è l’unico in grado di svelare l’enigma, ed è infatti cieco, come un doppio di Edipo, come se per vedere veramente, chiaramente, si dovesse abbandonare definitivamente la vista. Spontaneamente i luoghi principali della tragedia diventano Tebe e Delfi, unico luogo dove sembra sedere la verità. A tal proposito inoltre è utile ricordare come il greco antico chiami la verità. Se per i latini la veritas è una scissione, una scelta, per i primi è alétheia, ovvero ciò che non è nascosto e viene pertanto svelato.

Parlare della storia di Edipo significa parlare della fragilità umana, della fatalità e della rivelazione. Il suo viaggio si attua più all’interno di se stesso che all’esterno, è quindi un viaggio di introspezione, alla ricerca degli abissi della propria anima. Ne risulta un personaggio maledetto dalla nascita e dall’oracolo. Non sembra riuscire ad interpretarne i segni, come se avesse intagliato negli occhi un alfabeto antico, incomprensibile e dimenticato a favore di una razionalità onnipresente. Rispondendo all’enigma della Sfinge salva la città dalla pestilenza apollinea ma non ne comprende subito la sua responsabilità. La debolezza umana si mostra in tutta la sua grandezza. Da personaggio pio, rispettoso delle leggi, Edipo, colpito da tracotanza, diviene tiranno. Gli avvisi della scossa ci sono tutti, lo capisce prima Giocasta, moglie e madre, togliendosi la vita, intimandogli di non continuare la sua ricerca, come se sapesse che vedere, conoscere, non gli servirà a nulla se non alla dannazione. Un ironico contrappasso dantesco ante litteram.

Il cieco affidamento alla razionalità lo conduce al dialogo con l’indovino: Edipo aveva rimproverato Tiresia e la sua cecità, eppure soltanto attraverso la sua vista in negativo riesce a svelare il vero, Edipo senz’occhi, riesce solo a scoprire l’illusione.

La tragedia si configura quindi come il canto del logos contro il sapere ancestrale, oscuro, di divieti ed obblighi segreti: qui si inserisce l’ambivalenza del conoscere e del vedere, rappresentati dalla stessa radice ϝid, e del conoscere/generare jan / jña. Il percorso di Edipo viene fecondato dal sangue che lascia scorrere sotto i suoi piedi gonfi per poter partorire un pensiero iper-vedente.

Cecità

Se la tragedia di Edipo si configura come personale, la tragedia di Cecità dà voce ad un coro di soli occhi bianchi. Magico l’incantesimo che colpisce la popolazione, senza nome perché vuole rappresentarla tutta; senza nome anche i personaggi principali: gli unici tratti distintivi sono attributi degli occhi; senza nome il mondo accecante che si staglia di fronte al loro sguardo secco e arido. La malattia che li colpisce è inaspettata tanto quanto la guarigione stessa. Quest’ultima viene accolta con sorpresa e gioia da tutti meno che dalla moglie del medico, vera protagonista del libro. Solamente attraverso i suoi occhi sani, forti ma non troppo, si può svelare la verità del “mal bianco”.

Non il medico ma sua moglie porta lo stigma del vedere. Per seguire il marito si finge cieca e fa una cronaca dettagliata degli avvenimenti, vischiosi come il pavimento su cui imprime i suoi passi. Nell’opera del premio Nobel portoghese sono le donne ad avere un ruolo fondamentale contro l’oblio: sono dispensatrici d’amore, sia esso materno, coniugale o erotico.

Il centro della trama risiede quindi nel semplice assunto di cecità di fronte alla cecità preesistente, che continua ad esistere ed a perpetrarsi, inappagabile la sua sete di sguardi erranti, che brancolano in un buio bianco.

Inevitabilmente il lettore diventa cieco insieme ai personaggi: se all’inizio del libro crede che la condizione della protagonista sia la più fortunata, solo in conclusione ne capisce l’inganno. Comprende che soltanto così lo spirito umano più ferino, che tanto si è tentato di sradicare, può mostrarsi e bussare al costato dei neonati ciechi. Fuori i lupi che si mordono, che grattano i sacchetti con le zampe e coi denti, la cecità che alimenta la paura e regala allo stesso tempo protezione dagli sguardi più intimi. La catarsi tragica non sembra possibile perché non c’è speranza di purificazione. Si finisce così ad osservare questo mondo distogliendo lo sguardo, nascondendosi dietro le mani ma aprendo leggermente le dita, ad imitarne la cecità.

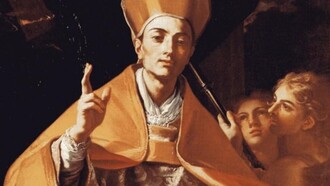

Le divinità che soprassiedono a questa nuova mitologia sono però cristiane, ma non si tratta di un dio lontano, sono invece i suoi santi, le sue manifestazioni, le sue icone, il suo folklore, a subire la stessa condanna dei loro spettatori. Hanno gli occhi tappati da un tessuto bianco. Ormai, se un fedele entrasse nelle chiese berrebbe l’acqua santa, tanta è la sete. C’è un prete che ha coperto gli occhi alle immagini sacre e che definito come il più sacrilego di tutti i tempi, quindi il più umano. Solo Santa Lucia porge gli occhi, che per errore non sono stati coperti, cavati anche loro come quelli di Edipo. Lei trova nello sposalizio con il Cristo la luce che non conosce tramonto. Una pennellata bianca, ruvida, materica, sui dipinti, a coprirne gli sguardi estatici, gli sguardi attenti, trafitti.

Tra le similitudini e le differenze tra le due opere, una sola guadagna terreno: Edipo ha la forza di accecarsi, la moglie del medico no, perché senza colpa da espiare se non quella di aver visto la realtà. Un’eroina atipica, senza abbandono a macchiarle la vita, senza peccato originale, senza eredità di vendette. La sua sorte non ha nome come lei. Più vicina ad una martire che ad una donna avanza nella vita che non riuscirà più a guardare negli occhi.

La malattia, il miasma che si esala dalla moralità corrotta dei personaggi, accende i colori delle penne, qui impera il tremendo tragico, sacrale, non c’è alcun miracolo della vista, il mirare che lo definisce è rimosso ed appare solo nella sua negazione. Il monstrum ha una voce fascinosa che guida il cammino, ma non può essere colto nella sua immagine primordiale, riconoscerlo vuol dire rovesciare se stessi e le proprie convinzioni. Il termine míasma ricorre quattro volte nella tragedia, significa sia malattia sia la contaminazione che ne è causa remota.

Il nostro morbo è l’essere stranieri in questo mondo che ci accarezza con le sue ciglia, ci scruta, ci scorge, è l’occhio del dio, nel teatro di cui siamo marionette, un divertimento per l’occhio che ha già visto tutto, si cancella e lancia sul palco i suoi dadi.