L’occhio si posa sulla luce come su un enigma che muta forma. Attraverso ombre e penombre, tra riflessi che sembrano fruscii e trasparenze che si muovono come acqua sottile, la luce vibra: sotto un cielo che veglia la notte o nel chiarore che inaugura il giorno. È un movimento ininterrotto, un filo invisibile che unisce la sfera dell’anima a quella del corpo, come un respiro antico che nessun gesto umano può interrompere.

Questo filo, per Dino Pedriali, è l’equilibrio. Non un equilibrio matematico, misurabile o regolato da geometrie del pensiero; è piuttosto un equilibrio emotivo, una soglia appena percettibile, accessibile solo a chi accetta di scavare dentro di sé.

Nelle sue fotografie, l’equilibrio non si spiega: si percepisce. È un chiarore interno, una vibrazione che nasce dall’impalpabilità delle presenze e dal modo in cui il fotografo le avvicina, le sfiora, le ascolta. Ignacio de Loyola invita a “vedere le persone… nella loro varietà di costumi e attitudini: alcuni bianchi, altri neri; chi in pace, chi in guerra; chi piange, chi ride; chi nasce e chi muore”. Pedriali raccoglie questo invito come un compito morale. Ogni scatto è un atto di presenza, una dichiarazione di attenzione.

Per Pedriali, le persone non sono soggetti: sono rivelazioni. Sono il punto in cui la luce incontra la storia e la trasforma in immagine.

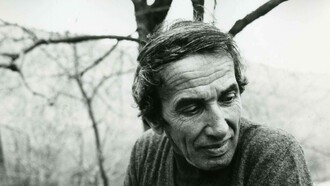

Non sorprende che proprio questo sguardo, così attento e così nudo, abbia incontrato Pier Paolo Pasolini. Il loro rapporto — breve nel tempo, ma vasto nell’intensità — è uno dei capitoli più luminosi della vicenda artistica di Pedriali. Pasolini lo chiamò per fotografare la propria casa, i propri oggetti, il proprio corpo. Non cercava un fotografo: cercava un testimone.

Pedriali capì che in quelle stanze Pasolini stava attraversando un confine, una soglia. Ne colse l’inquietudine e il mistero, la lucidità e la vulnerabilità.

Fotografare Pasolini, per lui, fu come ascoltare una voce che sa di avere poco tempo: un’emissione lirica ma urgente, carnale e profetica insieme.

Quelle immagini — “le ultime”, si sarebbe poi detto — non sono un documento: sono un presagio. Sono il corpo che parla prima che il destino si compia.

Da parte sua, non cercò mai di interpretare: si limitò a vedere. A lasciare che il corpo di Pasolini divenisse verbo.

Se Caravaggio, con la sua pittura, ha dato corpo al pensiero filosofico, Pedriali ha dato corpo alla sua epoca, come se ogni volto, ogni gesto, fosse un’interrogazione rivolta al tempo.

La sua concezione ampia della figura richiama Pessoa, quando ammoniva a non lasciarsi definire dagli argini, poiché essi esistono solo per limitare.

Pedriali attraversa ciò che dovrebbe essere limite — la nudità, l’intimità, il silenzio — e lo trasforma in passaggio.

Come se dicesse che ciò che conta non è ciò che il corpo nasconde, ma ciò che lascia trasparire. Se si percorre l’assenza senza agire, o si agisce senza intenzione, alla fine emerge il verbo.

Così è l’Arte: un medium capace di estrarre verità da ciò che non parla, un territorio dove potere e sapere si confrontano, dove reale, immaginario e sogno si intrecciano al punto da rendersi inseparabili.

L’Arte non si rivolge soltanto allo sguardo: entra negli altri sensi, li sospinge verso la contemplazione, in quel luogo in cui irrompono emozioni sublimi e verità che non tramontano.

L’unica arte che conta è quella senza aggettivi: quella che porta con sé qualcosa di “sacro”, non in senso religioso, ma nell’accezione più antica, omerica, quando il sacro era ciò in cui la vita e la materia inerte si guardavano da vicino.

L’arte sovverte l’ordine che le è imposto: illumina un passato che si credeva già disposto in scaffali chiusi, e poi, con un gesto leggero, ne inverte le priorità.

Questo è il suo cammino: un’utopia che non promette, ma rivela.

È la magia della rappresentazione che vorremmo conoscere: quel “colore di luce” che ci trasforma in ombre e ci restituisce alla vita come se fossimo nuovi.

Matisse raccontò di aver scoperto il nero come couleur de lumière: un nero che illumina invece di oscurare. Da quel paradosso nasce forse il dialogo con la visione che Pedriali instaura, un dialogo che si muove nella soglia tra visibile e invisibile.

La sua opera è un’avventura espressiva che dialoga con la filosofia del presente, ma anche con le epoche più lontane.

Pedriali cerca la felicità creativa attraverso percorsi paralleli, echi classici, virtù sospese: quella linea fragile che l’arte occidentale, e in particolare quella italiana, ha sempre inseguito nella speranza di rendere trasparente lo spirito del proprio tempo.

E tuttavia l’essenza del suo discorso è un’altra: è il superamento delle retoriche della verità, quelle che dal Medioevo al Rinascimento hanno cercato di catturare il senso del mondo dentro cornici troppo strette. Jung scriveva che ogni contatto con l’archetipo è “commovente”, perché libera una voce più potente di noi stessi. Chi parla con immagini primordiali parla con mille voci.

E Pedriali, in fondo, è questo: un ascoltatore di voci antiche che abitano i corpi contemporanei. Nelle sue fotografie tutto diventa teatro: un apparato iconografico che si rinnova, una scenografia vivente che l’occhio dispone e custodisce.

Pedriali è questo teatro: quello che abita nell’arte, nelle strade, nei tramonti che, quando vuole, ci regala Dio.

È il custode di un dialogo tra luce e destino — un dialogo che, tra tutti, Pasolini seppe ascoltare per ultimo, e che Pedriali seppe trasformare in memoria.