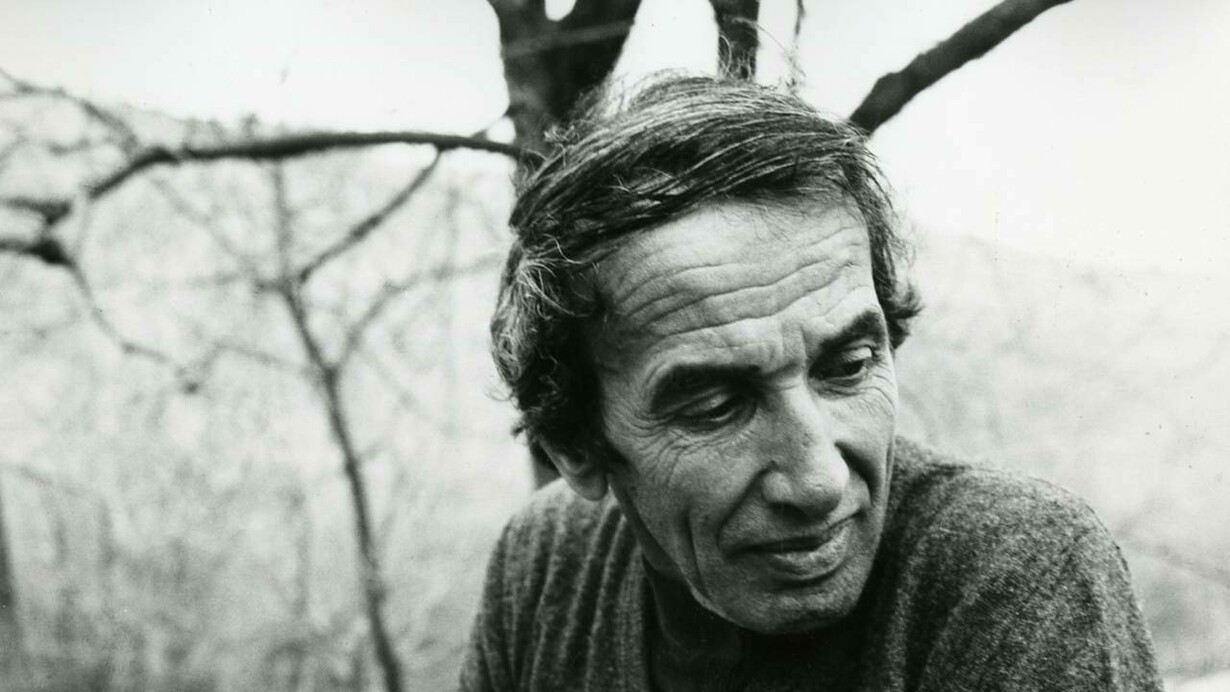

Nella storia dell'arte del Novecento, Germano Sartelli (1925-2014) emerge come una figura solitaria e necessaria. Un maestro, più che un semplice artista, la cui opera sfida le categorie convenzionali per incarnare una poetica radicale dell'ascolto. Come intuì precocemente lo storico dell’arte Andrea Emiliani, in Sartelli risiedeva un «temperamento diviso tra una grazia naturale singolare e una sperimentazione ai limiti del genio»: una dualità che forgia un'arte capace di trasformare l'umile e lo scartato in veicoli di una bellezza austera e profonda. Un artista profondamente radicato nel paesaggio aspro e suggestivo dell'Imolese, che ha fatto della sua terra e delle sue ferite geologiche un atelier a cielo aperto e una fonte inesauribile di ispirazione.

La sua ricerca non è un semplice esercizio estetico, ma un'autentica pedagogia dello sguardo. In un'epoca dominata dall'effimero, le sue opere insegnano a sostare, a interrogare la materia, a scorgere stratificazioni di senso là dove regna l'apparenza del banale. Il suo è un esercizio di liberazione: un ritorno a un'essenza genuina, radicata nella terra e nella memoria collettiva, che trasfigura l'ordinario in esperienza sacrale, toccando attraverso il visibile l'universale del tempo, della metamorfosi e della storia.

La resistenza poetica: dalla Biennale al ferro che canta

Questa vocazione trova una conferma potente nel 1964, mentre il mondo dell'arte celebra il trionfo della Pop Art e Robert Rauschenberg riceve il Leone d'Oro a Venezia. In quel preciso momento storico, Sartelli approda alla XXXII Biennale, invitato da personalità della cultura italiana: Lucio Fontana e Maurizio Calvesi, per presentare un corpus di sculture in ferro di radicale purezza. È una sfida silenziosa, ma inequivocabile sia ai linguaggi commerciali che alle derive dell'Informale.

Nelle sue mani, il ferro industriale, materia grezza e anonima, subisce un'alchimia trasformativa. Attraverso un gesto sapiente, si tramuta in una sorta di pelle cosmica, vibrante e pulsante. Le sue imponenti architetture ferrose, sospese in un equilibrio perfetto tra forza tellurica e grazia aerea, diventano una sintesi empedoclea: frammenti di industrialità si riconciliano con la natura, anticipando con decenni di anticipo i temi dell'economia circolare e di un'ecologia profondamente poetica.

Il crogiolo del genio: il manicomio come laboratorio umano

Ma il vero, rivoluzionario atelier di Sartelli non fu uno studio convenzionale. In un'epoca in cui la psichiatria italiana era ancora rigidamente custodialistica, ben prima che la Legge Basaglia del 1978 decretasse la chiusura dei manicomi, per tre decenni, dal 1952 agli anni Ottanta, l'Ospedale Psichiatrico "Luigi Lolli" di Imola divenne il crogiolo dove la sua arte raggiunse la massima coerenza tra etica ed estetica. In quel luogo, Sartelli vi operava come insegnante, una scelta professionale e umana radicale che lo portava a condividere quotidianamente la realtà dell’istituzione totale. In quel luogo di emarginazione, operava una magia potentissima: trasformava il gesto creativo in un atto di liberazione.

La sua non era una semplice didattica, ma una pratica rivoluzionaria e pionieristica. Offriva ai pazienti, spesso privati di voce e identità, gli strumenti per riconquistare la propria umanità attraverso il ferro ritrovato, il filo abbandonato, il legno scartato. Mentre l'istituzione psichiatrica tradizionale cercava di "normalizzare", lui, dalla sua posizione di maestro, valorizzava l'espressione autentica, anche nei suoi aspetti più crudi. In quel laboratorio di umanità negata, metteva in pratica la sua convinzione più radicale: non esistono "malati mentali", ma solo linguaggi differenti in attesa di essere decifrati e valorizzati.

Le Ragnatele: codici di un ordine segreto

È da questo confronto quotidiano con la follia, da lui intesa come «linguaggio altro», che fiorisce una sensibilità unica, rabdomantica, capace di cogliere la poesia nel marginale. È questa attenzione che lo conduce alla scoperta delle sue celebri Ragnatele. Opere fragili come ali di farfalla eppure gravide di un significato sacrale.

Sartelli le accoglieva con la devozione di un monaco amanuense, disponendole su fondi monocromi in un dialogo continuo tra opposti: la trasparenza effimera dei fili contrapposta alla solidità della struttura, la precarietà della materia e la permanenza del simbolo. In quelle trame sottilissime si concentrava l'intera sua poetica: sono opere-algoritmo che decifrano l'invisibile geometria del reale, mappe cosmiche che legano il gesto del ragno alle costellazioni. Sono un manifesto politico tessuto di seta: da un lato, denuncia dell'invisibilità imposta agli emarginati; dall'altro, celebrazione luminosa della loro forza creativa.

L'epopea dei mozziconi: resurrezione dello scarto

Successivamente questa ricerca approda a un materiale ancor più inaspettato e potente: i mozziconi di sigaretta. Con un gesto che era già opera d'arte in sé, Sartelli instaurò un singolare baratto con i pazienti: sigarette nuove in cambio di quelle consumate.

Privati del tabacco, quei residui logorati dal tempo, macchiati di rossetto o ingialliti dalla saliva, diventavano tessere di un mosaico narrativo. Assemblate con sapienza, le cartine si trasformavano in palette cromatiche sorprendenti, dove ogni segno, ogni piega casuale, raccontava una storia dimenticata di desiderio e abbandono. Mentre Irving Penn, di lì a poco, avrebbe immortalato mozziconi in composizioni formali perfette, trasformandoli in icone della società dei consumi, Sartelli ne catturava l’impronta umana. Il suo lavoro era un doppio atto di resistenza: contro lo spreco consumistico e contro l'emarginazione degli internati.

La grammatica del tempo: ruggine e carte graffiate

Che si trattasse di ragnatele, mozziconi o, in una fase successiva, di metalli corrosi, il principio era sempre lo stesso: strappare la bellezza all'oblio. Nelle sue mani, la ruggine cessava di essere degrado per diventare un alfabeto del tempo. Le sue sculture in corten non nascondevano il processo di deterioramento, lo celebravano: la patina ossidata diventava una pelle nuova, una rinascita piena di emotività, con cromie terrose che raccontano storie stratificate.

Questa indagine sulla memoria della materia culmina, negli anni 2000, nelle Carte graffiate. Superfici povere: carte assorbenti, ritagli di giornale ferite da un gesto ossessivo e rituale. Ogni scalfittura rivela stratificazioni nascoste, come un archeologo che dissotterra storie da ciò che il mondo considera morto. In quei segni riecheggia la sua esperienza in manicomio: i graffi evocano gesti compulsivi, ma anche una forza creativa liberatoria; le parole celate sotto gli strati sono voci sommerse che chiedono di essere ascoltate. Sono metafore di un corpo vissuto, dove le ferite non segnano la fine, ma la resistenza.

Germano Sartelli, Scultura, 1963, ferro, cm 110×330 ca. – XXXII Biennale di Venezia, ora Imola Musei – Museo di San Domenico, Imola

Germano Sartelli, Scultura, 1963, ferro, cm 110×330 ca. – XXXII Biennale di Venezia, ora Imola Musei – Museo di San Domenico, Imola

Un alfabeto tellurico: il confronto con Twombly

L'opera di Sartelli costruisce un vocabolario antropologico radicato nella materia. Un confronto illuminante è quello con Cy Twombly. Il principe dell'espressionismo astratto americano sublimava la scrittura in grafemi evanescenti, sospesi tra mito classico e gesto pittorico, liberando il segno dal significato.

Sartelli, al contrario, lavorava con una grammatica concreta e tellurica: le sue ragnatele, il ferro arrugginito, la terra compressa erano scrittura, la paglia, non la alludevano. Erano segni primari incisi nel corpo del mondo. Se Twombly ascendeva verso l'empireo della cultura, Sartelli scavava nelle radici della materia, facendo della terra la sua pergamena. Entrambi, però, condividevano una convinzione: l'arte non deve raccontare il mondo, ma essere un sistema autonomo di segni che agisce con la stessa forza causale di un fenomeno naturale.

L'eredità: una lezione di sguardo

Qual è l'eredità che ci lascia Sartelli oggi, in un'epoca ossessionata dalla perfezione digitale e dall'usa-e-getta?

La sua opera ci consegna verità scomode e preziose: ogni materia ha voce, ogni cicatrice racconta una storia. I calanchi di Codrignano, nei pressi di Imola, quelle ferite geologiche che circondavano la sua casa-atelier, diventano sotto il suo sguardo pagine di un libro naturale, co-autori delle sue opere.

La sua pratica è un'eredità insieme politica e poetica: trasformare scarti in arte è un atto di resistenza alla cultura dello spreco. Le sue opere non si guardano, si palpano con gli occhi. La sua lezione risuona più che mai urgente: ascoltare il brusio del mondo materiale, perché in una crepa può celarsi un cosmo, e in una traccia di ruggine risiede l'intera epopea del tempo. Il suo lascito è un monito a scoprire che le autentiche perfezioni abitano proprio nelle cosiddette imperfezioni.