Et quintus Angelus tuba cecinit: et vidi stellam de caelo cecidisse in terram, et data est ei clavis putei abyssi. Et aperuit puteum abyssi: et ascendit fumus putei, sicut fumus fornacis magnae: et obscuratus est sol, et aer de fumo putei: Et de fumo putei exierunt locustae in terram, et data est illis potestas, sicut habent potestatem scorpiones terrae […] Et habebant super se regem angelum abyssi, cui nomen Hebraice Abaddon, Graece autem Apollyon, Latine habens nomen Exterminans.

(Ap 9,1-3.11)

Aliquis non canonice electus, in articulo tribulationis illius ad Papatum assumptus, multis mortem sui erroris sagacitate propinare molietur. Tunc multiplicabuntur scandala, nostra dividetur religio, plures ex aliis omnino frangentur, eo quod non contradicent, sed consentient errori. Erunt opiniones et schismata tot et tanta in populo et in religiosis et in clero, quod, nisi abbreviarentur dies illi juxta verbum evangelicum, si fieri posset, in errorem inducerentur etiam electi, nisi in tanto turbine ex immensa misericordia Dei regerentur. Veritas tunc a quibusdam praedicatoribus operietur silentio, ab aliis concultata negabitur. Vitae sanctitas a suis professoribus habebitur in derisum, quare dignum non pastorem, sed exterminatorem mittet illis Dominus Jesus Christus.

(Beati Patris Francisci Assisiatis, Proph. XIV. Magnum in ecclesia schisma et tribulationem futuram)

«Uno stato di guerra esiste tra il Papato e l’ordine religioso dei gesuiti, la Compagnia di Gesù, per dare all’Ordine il suo nome ufficiale». Inizia così il libro dell’ex gesuita Malachi Martin, The Jesuits. The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church, che Arca Edizioni ripropone al pubblico italiano in questa nuova traduzione, dopo molti anni di assenza dagli scaffali della Penisola. È un libro di grande attualità, benché sia stato pubblicato trentotto anni fa. Un gesuita - e per di più argentino - contro ogni aspettativa, è salito al soglio di Pietro e ha preso il nome di Francesco, emanando dalla santa Sede le dottrine del gesuitismo deviato, inficiato dal lievito della gnosi spuria, e contaminando così il Corpo mistico di Cristo. Jorge Mario Bergoglio ha iniettato nella Chiesa di Cristo quello che Malachi Martin definisce «il più letale cambiamento (the most lethal change) che ha avuto luogo tra i ranghi del clero professionale romano negli ultimi mille anni», un cambiamento innescato dalle dottrine gnostiche di Pierre Teilhard de Chardin, un «rapido e sottile veleno» di matrice modernista. Ciò che era uscito dalla porta, è rientrato indisturbato dalla finestra. Scrive Martin:

Nonostante il fatto che, come nunzio papale nella Parigi degli anni Quaranta, fosse stato lui a lanciare il primo serio allarme sull'opera di Teilhard de Chardin, Papa Giovanni non capì mai il veleno rapido e sottile del modernismo.

Tra il Papa e l’Ordine, che aveva sempre giurato fedeltà al Sommo Pontefice e alla dottrina della Chiesa cattolica, c’è una guerra, una guerra non convenzionale, non dichiarata apertamente. Una guerra subdola, fatta di sotterfugi, di ipocrisia, caratterizzata dalla disobbedienza sistemica di un Ordine, i cui membri avrebbero dovuto obbedire perinde ac cadaver, «nello stesso modo di un cadavere». Ma prima della disobbedienza, avviene qualcosa che lo stesso Ignazio di Loyola non avrebbe mai potuto prevedere: la Congregazione Generale diventa «pietra d’inciampo» per il papato. Quell’istituzione che il fondatore aveva stabilito per preservare la Compagnia da ogni possibile assolutismo da parte del Padre Generale o dal «pericolo che idiosincrasie personali e tattiche minoritarie prendessero il sopravvento sulla direzione della sua Società», aveva deviato dalla sua missione, divenendo il principale ostacolo del papato. Ma che cosa ha innescato questa deviazione?

Uragani e rivoluzioni post-conciliari

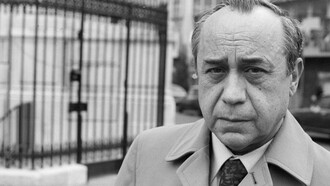

Malachi Martin esamina in profondità le dinamiche che hanno portato alla “rivoluzione” dei gesuiti. La sua è un’indagine preziosa, condotta non da un uomo qualunque, ma da un gesuita, anzi, un ex gesuita che non ha preso parte al tradimento. È l’analisi dettagliata fatta da un insider che conosce bene l’Ordine e i gesuiti. Uomo di grande cultura, Martin fu teologo, archeologo, orientalista e semitista di rilievo. Fu segretario del card. Bea durante la fase preparatoria del Concilio Vaticano II e, soprattutto, era a conoscenza del terzo segreto di Fatima. In una celebre intervista radiofonica rilasciata ad Art Bell nel 1998, Malachi Martin fece capire che ciò che più spaventava del terzo segreto non erano tanto gli sconvolgimenti della natura o una guerra nucleare quanto una crisi di fede senza precedenti. Fece capire che il segreto aveva a che fare con un papa, che sarebbe stato «sotto il controllo di Satana».

Nonostante alcune presunte controversie legate alla sua vita – che non furono mai dimostrate – l’ex gesuita è una figura chiave per capire la dissoluzione operata da Jorge Mario Bergoglio in seno alla Chiesa cattolica in questi dodici anni: Chiesa in uscita, sinodalità e decentramento dottrinale (teologia dal basso, dalle “comunità di base”), aperture all’omosessualità, al diaconato femminile come apripista per il sacerdozio delle donne, comunione ai divorziati, liquidazione dell’antica liturgia, approfondimento del “dialogo” con il mondo e con la modernità, dialogo interreligioso (fratelli tutti senza la paternità di Dio) e divieto assoluto di “proselitismo” (cioè, di evangelizzare i popoli, come comandato da Cristo), etc. Sono tutti elementi che ritroviamo all’interno del gesuitismo deviato.

La lettura di questo libro è di capitale importanza per comprendere la matrice culturale e filosofica da cui proviene la dottrina bergogliana, generata e tenuta in caldo per decenni dall’Ordine, una vera e propria «organizzazione internazionale con sede a Roma». Solo una istituzione così grande e potente poteva far deragliare la Chiesa dai veri documenti del Concilio Vaticano II, generando l’illusione di uno spirito del Concilio e imprimendo una tale forza di cambiamento da innescare una vera e propria rivoluzione gnostica. Da dove venivano quegli uragani? Di certo, non dal Concilio né dai Papi conciliari. A tale riguardo Martin è categorico:

Da dove venivano quegli uragani? Perché l’euforia? Da dove vengono i nuovi concetti e il linguaggio moderno? Anche Papa Paolo VI, durante il cui regno il cambiamento devastante e l’euforia indisciplinata raggiunsero la forza di un uragano, considerò tali questioni al meglio delle sue capacità. In quel momento Sua Santità rifletté: “Il fumo di Satana è entrato nel santuario e ha circondato l’altare”. Allora come oggi, la maggior parte delle persone, sia che fossero entusiaste o che condannassero il cambiamento, sembravano pensare che fosse tutto il risultato diretto del Concilio Vaticano II di Papa Giovanni XXIII, che aveva riunito oltre 2500 vescovi cattolici a Roma per quattro sessioni separate tra il 1962 e il 1965. Ma il Vaticano II, come ogni Concilio, ha lasciato una traccia chiara nei suoi documenti. E nulla è più certo del fatto che quel Concilio ribadì ciò che i due precedenti Concili ecumenici avevano proclamato, specialmente riguardo al primato e all'infallibilità del Papa, al carattere gerarchico della Chiesa romana e al carattere unico del sacerdozio.

Per quanto riguarda la Messa romana, il Concilio decretò che anch'essa doveva essere conservata. Tutti gli elementi essenziali dovevano rimanere invariati e sacrosanti. Solo alcune preghiere minori della Messa potevano essere recitate in vernacolo. Le devozioni tradizionali della Chiesa furono enfatizzate. Comunque la si giri, in altre parole, i documenti del Concilio Vaticano II non hanno nemmeno suggerito, e tanto meno autorizzato, l'uragano dei cambiamenti; né hanno creato o giustificato l'euforia - la curiosa aspettativa di una novità istantanea in ogni cosa - che sembrava convincere uomini e donne che distruggere le stesse vestigia del cattolicesimo sarebbe stato introdurre l'età dell'oro del cattolicesimo.

Non sono stati i documenti del Vaticano II ad autorizzare i vescovi a fare l'esatto contrario di quanto prescritto da Roma per quanto riguarda la Comunione nelle mani, le lettrici della Messa, le chierichette che sostituiscono i chierichetti e le ragazze e le donne che distribuiscono la Santa Comunione, la contraccezione e le unioni omosessuali. I documenti del Vaticano II non hanno dato ai teologi carta bianca per interpretare o negare i dogmi di fede come meglio credevano. Il Vaticano II è stato conservatore nelle sue dichiarazioni e tradizionale nella sua teologia e moralità. Il Concilio non ha raccomandato i diritti degli omosessuali, né le ballerine in body che saltellano nel santuario, né i vescovi che celebrano la Messa in pantaloncini da tennis, né l'abolizione della stretta clausura per gli Ordini contemplativi, né l'uso dei muffin inglesi di Thomas come pane eucaristico.1

Criptomodernismo

Il cambiamento, per quanto poté sembrare improvviso, fu in realtà lento e quasi impercettibile. Una nuova forma di pensiero avanzava nascosta all’interno dell’Ordine, nonostante i colpi inferti dai documenti pontifici all’eresia modernista. La Pensée, come fu chiamata dagli stessi adepti, serpeggiava clandestina all’interno della Compagnia, composta dai gesuiti, che «non sono cattolici ordinari, ma hanno qualità eccezionali, sono considerati menti privilegiate». La Compagnia, che per secoli aveva difeso il Papato e la Chiesa, era stata infiltrata dal lievito del modernismo (cioè, della gnosi spuria) a partire dalla seconda metà dell’Ottocento.

Una corrente nuova e rivoluzionaria era entrata nelle arterie del corpo cattolico romano, colpendo in particolare l’intellighenzia della Compagnia di Gesù. Quella corrente era caratterizzata dal desiderio di avere libertà senza controllo; libertà di sperimentare, di adattarsi alla modernità, di uscire dall’esclusività cattolica e unirsi alla grande massa di uomini e donne. In una parola: Liberazione. I creatori di quella corrente di “Liberazione” - un importante gesuita, in un impeto di zelo profetico, li chiamò “i Liberatori” - avevano fatto bene il loro lavoro. “Dall'aldilà delle loro oscure tombe, raggiungeranno la vittoria”, osservò lo stesso gesuita a proposito di loro. In effetti, Pedro Arrupe e la sua generazione di gesuiti, tutti leader del cattolicesimo, che si sono tuffati con gioia nel nuovo gesuitismo degli anni Sessanta e Settanta, sono stati resi possibili da quei Liberatori che li avevano preceduti.

Tra il 1965 e il 1975, l'Ordine tenne due Congregazioni Generali, la CG31 e la CG32. Alla fine della CG32, nel marzo 1975, la Compagnia, ufficialmente e per mano del suo Superiore più alto in grado - la Congregazione Generale - aveva subito una completa trasformazione dall'ideale ignaziano classico a un nuovo gesuitismo. Alla fine del decennio, la Compagnia nella sua nuova forma era in piena opposizione con l'occupante del Trono di San Pietro, dopo aver affrontato una dura battaglia con i due predecessori di quel Papa. Era stata dichiarata una guerra virtuale tra papato e gesuiti.2

L’infiltrazione iniziò durante la XXIII Congregazione Generale del 1883. Nonostante i gesuiti avessero aderito senza riserve ai documenti papali contro il modernismo, cominciò a serpeggiare un certo spirito conciliante, un «atteggiamento più comprensivo e aperto» nei confronti dei modernisti, incentrato sul principio secondo cui la Chiesa esiste per salvare le anime e non per condannare gli errori. Questo cedimento fu il vero cavallo di Troia. Condannare l’errore significa, infatti, garantire la strada per la salvezza a tutti. Dialogare con gli erranti, invece, vuol dire permettere che una parte erri e si perda. Questa concessione pose in essere le condizioni per accettare un secolo dopo le dottrine eretiche, che avrebbero prevalso all’interno della Compagnia e tramite questa si sarebbero diffuse in tutta la Chiesa.

Il criptomodernismo dei gesuiti sarebbe presto venuto alla luce, appena si fossero palesate le condizioni favorevoli. Una di queste era la morte di Pio XII, che, verso la fine del suo pontificato, ebbe modo di redarguire la Compagnia, esortandola a vivere in pienezza la dottrina cattolica in sintonia con il Magistero della Chiesa, a obbedire al Papa e a distaccarsi dai beni materiali, soprattutto, dal tabacco. Secondo Martin, l’inizio del declino si ebbe quando il non credere in Dio divenne un’opzione accettabile e la Verità annunciata dalla Chiesa - intesa come entità gerarchica fondata sull’autorità del Papa, dei vescovi uniti a lui e dei sacerdoti obbedienti ai loro vescovi – fu messa in discussione. Non esisteva solo una verità ma più verità, per cui le anime non passavano dall’errore alla verità ma da una verità all’altra, da una inferiore a una superiore. Tutto venne sottoposto alla critica della ragione, anche Dio. Molti pensatori religiosi furono risucchiati dal mondo e dalla tecnologia imperante, frutto dell’applicazione e della grandezza della ragione del mondo.

I pensatori religiosi si bloccarono di fronte all’efficienza della ragione applicata a tutto: l’industria-lizzazione della vita umana, l’indagine critica sulle origini dell’uomo; l’esame preciso della natura del mondo, la tecnologia in costante progresso nella medicina, nella produzione alimentare e nelle scienze sociali. Quei pensatori si sforzavano di includere comodamente Dio in tutti questi nuovi modi di pensare e di vivere.3

Le radici vedantiche della spiritualità gnos(t)ica della miscredenza

A dare un sostrato religioso all’incredulità in Dio fu in quegli anni di fine Ottocento l’intensa propaganda dello Swami Vivekananda, nato come Narendranath Datta, già discepolo di Ramakrishna. Vivekananda partecipò al Parlamento mondiale delle religioni a Chicago nel 1893 e da lì proclamò il suo nuovo verbo per un nuovo umanesimo, dove il materialismo Occidentale si incontrava con la spiritualità indù.

Vestito di arancione e cremisi, barbuto, con gli occhi grandi, l'accento esotico e lo sguardo ipnotico, lo Swami ha parlato dell'unicità dell'esistenza, della divinità dell'anima umana, dell'armonia di tutte le religioni e dell'unicità di Dio. Tuttavia, non era tanto quello che lo Swami diceva; era il modo in cui lo faceva combaciare così bene con il viaggio della scienza e dell'umanesimo verso una nuova idea di perfezione materiale. «L'uomo non sta viaggiando dall'errore alla verità», dichiarò Vivekananda alla mente occidentale appena ricettiva, «ma sta salendo dalla verità alla verità, dalla verità che è inferiore alla verità che è superiore...". Il verme di oggi è il Dio di domani».

Lo Swami di Calcutta conquistò gli accademici e l'alta società. Fu acclamato a Boston, New York e Filadelfia; fu onorato dai filosofi e dai teologi di Harvard e Chicago. Ovunque sia andato, infatti, ha lasciato una tinta indelebile nel sangue dei pensatori accademici tra i quali la seducente dottrina aveva già preso piede. Infatti, egli fornì l'idea che ciò che contava non era la religione in generale o una religione in particolare, ma lo spirito. Essere spirituali: questa era la chiave. «Se una religione è vera», disse, «allora tutte le altre devono essere vere ... L'arte, la scienza e la religione non sono altro che tre modi diversi di esprimere un'unica verità... Tutto ascende allo spirituale». Per i pensatori impegnati a ricodificare il mondo, Swami ha fornito un vocabolario per esprimere questa spiritualità. Ma soprattutto consacrò la vita dell'individuo come l'unica cosa che conta: «Chi può aiutarvi a raggiungere l'Infinito? Anche la mano che vi verrà incontro attraverso l'oscurità dovrà essere la vostra».

Lo Swami riuscì dove i leader cristiani avevano fallito.

Egli fornì al nuovo culto della miscredenza una mentalità globale, unificante e completamente accettabile. Che fosse religioso nel senso pagano del termine non aveva importanza. Il suo fascino risiedeva nel fatto che faceva leva sulla dignità dell'uomo, sul potere privilegiato della sua ragione; e riponeva una fiducia totale solo nella natura umana, in modo che se ogni persona fosse stata libera da ogni manipolazione e manomissione da parte della religione organizzata, avrebbe potuto raggiungere la propria felicità. Ognuno era da solo: «la mano che ti viene incontro attraverso le tenebre», come diceva Swami, «dovrà essere la tua».4

Secondo i Vedanta, Dio è esistenza infinita, coscienza infinita e beatitudine infinita. Tutto questo non lascia spazio per l’alterità. Il resto non è che declinazione dell’unica sostanza divina, che si manifesta come l’onda dell’oceano, che torna ad essere un tutt’uno con l’acqua perdendosi in essa. La divinità è «Brahman, l’essenza segreta di tutte le cose, la sostanza assoluta e indeterminata, unica e trascendente, il sé dell’Universo, che si identifica con ātman, il sé individuale, mediante la contemplazione. Dall’unione di ātman con Brahman derivano la conoscenza e la felicità nella loro pienezza».

L’uomo come un Dio, che si salva attraverso la sua azione. È la gnosi di matrice indo-iranica che influenzò già Platone, Plotino, Psello e Pletone e che scorse ctonia lungo i secoli e gli spazi del mondo. L’unità dell’esistenza (o della sostanza), un’unica religione di cui le altre non sono che declinazioni provvisorie, l’ossessione di ricondurre tutto all’unità, sono solo alcuni degli elementi che ritroviamo in alcune dottrine dell’antichità e dell’era rinascimentale e moderna, le quali, appena si presentano le condizioni propizie, come un fiume carsico erompono in superficie, travolgendo con la loro forza distruttiva tutto ciò che incontrano. Dialogo interreligioso e ossessione di stampo neoplatonico per l’unità, superando il molteplice. Pletone fece lo stesso nel Rinascimento: cercò di superare le differenze tra ebraismo, cristianesimo e islamismo, fondando un’unica religione. Quelle idee, che per secoli avevano viaggiato nella tradizione esoterica all’interno di fratellanze, ora diventavano essoteriche, manifestandosi in tutta la loro furia.

Note

Prefazione al libro di Malachi Martin, I Gesuiti, Arca Edizioni, Milano, 2025.

1 Martin. M., I Gesuiti. La Società di Gesù e il tradimento della Chiesa cattolica romana, Arca Edizione, 2025, pp. 329-331.

2 Idem, pp. 333-334.

3 Idem, p. 339.

4 Idem, p. 342.