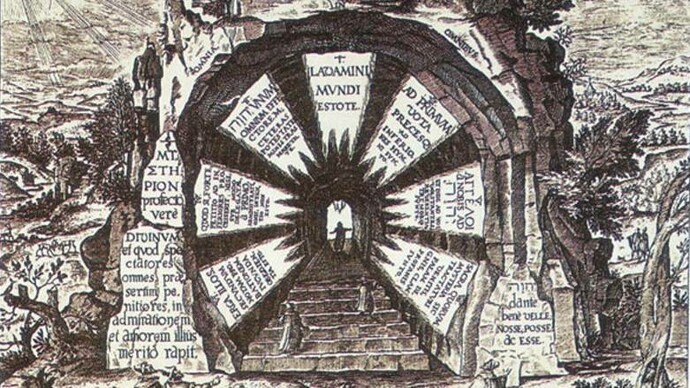

Nel mondo alchimico barocco spicca un’opera eccezionale, unica testimonianza epigrafica del Magistero ermetico giunta fino a noi. Si tratta della cosiddetta «Porta Magica» o «Porta Ermetica» costruita tra il 1655 e il 1680 dal marchese Massimiliano Palombara (1614-1685) 1 nella sua residenza nella campagna orientale di Roma sul colle Esquilino non lontano da dov’è tuttora allocata, l’odierna piazza Vittorio. Una porta in marmo i cui stipiti, soglia, architrave e un soprastante frontone, sono decorati con simboli geroglifici e iscrizioni in latino ed ebraico. Il Palombara, personaggio eclettico, poeta e alchimista, frequentò con assiduità la cosiddetta «cerchia ermetica» che faceva capo alla autoesiliata regina Cristina di Svezia (1626-1689) fin dal primo soggiorno romano di questa nel 1655-56. Assidui della corte della sovrana erano personaggi come l’eccentrico gesuita Athanasius Kircher (1602-1680) e due noti alchimisti, il medico e mistico milanese Giuseppe Francesco Borri (1627-1695) e il poeta pesarese Francesco Maria Santinelli (1627-1697).

Nel 1873, dopo la demolizione delle mura che circondavano l’orto del marchese Palombara e la sistemazione della piazza Vittorio Emanuele, la porta fu trasferita e conservata nei magazzini comunali, per essere poi ricollocata nel giardino della stessa piazza. A fianco della Porta Magica furono posti due piccoli «nani» marmorei, sculture di epoca romana del dio egizio Bes, provenienti dagli scavi del Quirinale, risalenti al 1888. Collocazione per qualcuno inopportuna, ma in linea con i dettami della disciplina alchimica, se pensiamo che nella sua recezione ellenistica il dio Bes era considerato una sorta di divinità “iniziatica”, un “guardiano della soglia” il cui culto non disdegnava l’uso di sostanze psicoattive.

La porta era quindi l’adito a uno spazio edenico, un hortus conclusus, un luogo in cui la salute fisica e mentale dell’uomo si fondeva con la natura, senza bisogno di artifici. Come la Porta Magica, che con le sue iscrizioni rappresentava un microcosmo artificiale, il giardino, a cui essa introduceva, era simbolo d’una ricerca spirituale che non necessitava mediazioni. Ad essa ha dedicato importanti pagine Mino Gabriele; la summa delle sue decennali ricerche è un volume edito per i tipi di Olschki2. Secondo il Gabriele, il Palombara non avrebbe fatto altro che descrivere procedure metallurgiche in versi, combinando aspetti spagirici, chimici e astrali.

Mino Gabriele si è avvalso del chimico Cesare Lucarini per la parte sperimentale e del principe Massimo per ricostruire le vicende della biblioteca personale del Marchese (all’epoca cinquecento libri di alchimia, con in più i libri della regina Cristina di Svezia, in eredità da Rodolfo II d’Asburgo, ora a Leida). Seguendo un approccio in prevalenza iconologico, che individua nelle tavole di Heinrich Khunrath (ca. 1560-1605) la fonte figurativa della porta esquilina; nel Madathanus (Adrian von Mynsicht, 1588-1638) il relativo geroglifico sopra lo stipite; in Johannes de Monte-Snyder (ca. 1625-1670) le sette sillabe chimiche incise sulla Porta; e nell’ambiente libertino-negromantico veneziano una consonanza di intenti, ma niente appartenenza settaria.

Ma il Palombara resta un paracelsiano, un giovane Hegel rosacrociano: manca solo la Kabbalah cristiana. L’oro è uno e trino: Cristo/Mercurio, Maria/Luna, Dio/Sole. Si è inclini a spiegarlo in chiave di esperienza noetico-immaginativa (cum solo sale et solis o «Sole della ragione»). La linea è junghiana, opposta a quella arruffona di Guénon-Evola. Siamo nella Roma di Alessandro VII, con l’Alessandrina e tutte le grammatiche siriache e ebraiche ivi donate, ma, da studioso indipendente qual era, in forte polemica con la lezione kircheriana, solo il Palombara aveva riscoperto il lume mercuriale, che ricorda l’herba lunaria di Elias Ashmole (1617-1692). Nel Seicento, l’interesse tecnologico e pecuniario (la regina Cristina era sempre a corto di soldi), unito a valenze simboliche rosacrociane (il mercurio soffre e rinasce come il Cristo), faceva emergere un mondo di immagini potenti, che spiegano i glifi della porta (charaktēres, evidentemente).

Si propongono una serie di lettere chimiche dalle quali formare sillabe e nomi della materia prima. Insomma, sembrerebbe un nuovo abbecedario chimico che avrebbe interessato Newton. È invece il testamento del Marchese: ultima perfectio est ut sit perfectus. Ricostituire il Teleios anthrōpos gnostico. L’ultimo segno della Porta Magica non è chiaro, senza riscontri iconografici. Forse dal Mercurio-seme al grembo materno della terra adamantina: Visita Interiora Terrae. Un procedimento anatomico di smembramento dei singoli segni, che occorre attraversare ogni volta che si presenta una nuova svolta del sapere e che a sua volta deve generare un’altra trama simbolica, perché dopo una porta ce n’è sempre un’altra.

Il “filosofo” ermetico avanza nel cammino senza mai sentirsi padrone, ma piuttosto custode di una straordinaria creazione, dove coesistono «fisica» e «metafisica», lontano dalle contraddizioni dell’uomo contemporaneo. Il linguaggio che nasce da tale realtà abbraccia ogni forma dell’immaginario, fondandosi sul «libro» della natura, che è scritto in un idioma capace di coniugare l’ordinario con l’eccezionale, dove entrambe le dimensioni diventano segni di una necessità unica. L’Opera comincia con la morte alchemica, cioè a partire da un’idea di dissoluzione (solvere), di separazione, dei tre princìpi che sono lo Spirito (Zolfo), l’Anima (Mercurio), il Corpo (Sale). Essi, più o meno uniti allo stato naturale, sono simboleggiati dal bianco, dal giallo e dal guscio d’un uovo.

Si dice che l’Adepto, in questa prima fase, «rompa il guscio del suo uovo», cioè distrugga tale stato naturale separando i tre princìpi l’uno dall’altro: lo Zolfo e il Mercurio si scindono; restano le ceneri, ovvero il guscio. Il fine di tale separazione sarà permettere una «fissazione» (coagula) del doppio elemento spirituale (Zolfo-Spirito e Mercurio-Anima) migliore di quella dello stato naturale. In altri termini, spirito e anima, liberati dall’incatenamento del guscio, non manterranno più un corpo il quale, essendo stato una volta corpo e spirito, non è più solamente corpo materiale corruttibile.

Conquistare l’immortalità

Tale fissazione, tale stabilizzazione, è ciò che l’Opera stessa, dopo la «morte», porta a compimento in quattro fasi successive3:

Acquisizione del Fuoco. Spirito e anima sono in cerca del corpo spirituale e ricevono il «Fuoco», che è grazia, dono di Dio. Questa impresa è talvolta assimilata alle dodici fatiche di Ercole oppure alle stazioni zodiacali; essa è preparazione per la fusione del corpo spirituale con l’Anima-Spirito.

Acquisizione del Mercurio. Totalmente smaterializzati, spirito e anima cercano di darsi una forma. Quando la trovano, si dice che abbiano acquisito il «Mercurio Filosofico» (cioè la condensazione del «Mercurio Universale»), che ordina, suscita e serve da agente universale. Ma l’elemento mercuriale, cioè l’anima, è ancora predominante.

Acquisizione dello Zolfo. Spirito e anima, avendo trovato un corpo, cercano di stabilizzarsi, di «solidificare» tale forma. Per far questo recuperano le ceneri, il guscio; abbandonato quando l’Adepto ha scisso i legami con l’esistenza ordinaria. L’Opera ha quindi acquisito una certa stabilità, chiamata Zolfo, in un insieme ormai quasi compiuto.

Nozze dello Zolfo e del Mercurio. Zolfo e Mercurio, ottenuti separatamente, non sono ancora uniti; aspirano a esserlo, ma paradossalmente si presentano come due forze antagoniste. È necessario trovare il Sale catalizzatore, grazie al quale potrà compiersi il matrimonio tra lo Zolfo e il Mercurio, tra il Re e la Regina. Allora l’Opera sarà finalizzata. Lo Zolfo, luce interiore, microcosmica, che splende nel chiarore circostante (formale), o macrocosmo, del Mercurio. L’energia è unita alla sostanza. La pietra è lo Spirito del mondo reso visibile.

L’immagine del Viandante, del Pellegrino, presente in svariati testi alchimici esprime abbastanza bene tale cammino colmo di ostacoli, nei quali tutto può, in ogni istante, essere rimesso in discussione. Nell’alchimia l’Adepto partecipa al processo trasmutativo senza esserne coinvolto, poiché non è che una sola cosa con l’Opera. Soggetto e oggetto sono indissolubili: ciò che si compie nel laboratorio avviene allo stesso tempo nell’oratorio interiore, e viceversa. Senza dubbio l’alchimista è consapevole che la trasformazione ha luogo fuori di lui, ma poco importa, poiché è lui stesso a darle forma.

L’Opera progredisce in modo sia semplice che incerto. Il solve et coagula consiste in dualità apparenti, amalgamate in un’unità momentanea. La morte è anche nascita, esprime il passaggio da uno stato all’altro. L’alchimia è una presa di coscienza di tali mutamenti dell’essere; non impiega le nozioni usuali di materia e di spirito, inseparabili dalla logica classica. L’oggetto osservato è in continua mutazione: è quindi implicito l’abbandono del principio d’identità, poiché una cosa può essere allo stesso tempo anche un’altra («È l’acqua e non l’acqua, una pietra e non una pietra»). Non esiste principio di non-contraddizione: Zolfo e Mercurio, pur opposti, si uniscono grazie al Sale. La morte non è la morte, piuttosto le ceneri che essa lascia sono recuperabili per un percorso spirituale.

A questo si aggiunge, parallelamente, l’idea di coincidentia oppositorum, tanto cara a Jung, diffusa nel pensiero mitico, poco euclidea e ancor meno aristotelica, ma intrinseca a questa logica. Molti alchimisti menzionano le dodici fatiche di Ercole come una delle tappe dell’Opera. Ora, c’è chi suggerisce che la figura del cane infernale Cerbero, alla dodicesima fatica, può simboleggiare il recupero dell’oscurità in favore della luce. Le sue teste – i tre princìpi? – possono rappresentare la riconciliazione tra il conscio e l’inconscio. L’Opera giunge a compimento per ricominciare, perché – gli Adepti lo ripetono molte volte – «l’inizio dell’Opera è come la fine ». In altre parole, non c’è inizio, né punto di partenza né di arrivo, ma un ciclo eterno.

Illusioni

L’iconografia alchemica è ricca di rappresentazioni che mostrano bene e male mescolati, come cerchi sovrapposti. Gli opposti non coincidono grazie a una sintesi che unisce una tesi e un’antitesi di tipo hegeliano. C’è solo una sintesi, i princìpi non sono contrari ma in costante antagonismo. I trattati alchimici fanno spesso allusione a un dualismo, che è una continua illusione. È questo il senso dei primi versi della Tabula smaragdina ‒ la Bibbia degli alchimisti ‒ che recita: «Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare i miracoli di una cosa sola. / E poiché tutte le cose derivano dall’uno, attraverso l’uno, così tutte le cose sono sorte dall’uno, adattandosi».

Si tratta del passaggio da uno stato all’altro, in modo tale che non è possibile dire come, e in funzione di quali elementi, una cosa diventi un’altra. D’altra parte l’alchimia, è banale ricordarlo, tende − almeno nell’Occidente cristiano − a restituire al cosmo la dignità e la natura possedute da Adamo prima della caduta; poiché la natura stessa, secondo l’interpretazione di san Paolo, soffre nell’attesa, anela alla reintegrazione. Su tale livello ontico si trovano il mondo e l’uomo: l’alchimista comprende la natura assurda dell’esistenza, comprende che la vita non segue un percorso «evolutivo» ma «involutivo».

Il Dio del cristianesimo è unità per eccellenza, unità in cui scompare ogni molteplicità, ogni diversità. Aggiungiamo che è di un pensatore luterano, Jacob Böhme (1575-1624), l’idea dissonante di un Dio che aspira a conoscersi grazie a una creazione in cui si riflette, e senza la quale non vi è Ungrund, fondamento indifferenziato, ma già potenzialità pensante di infinite energie. Questo Dio si definisce non per la sua essenza ma per la sua libertà. Si comprende quindi che i cristiani abbiano sentito il bisogno di cercare preferibilmente nel Neoplatonismo e poi nei testi fondamentali della Kabbalah, un supporto alle loro speculazioni sulle forme e sulle manifestazioni di una divinità concepita non come varietà ma come staticità.

La maggior parte dei testi alchemici distingue due «vie»: «umida» (o «nobile»), e «secca»; spesso se ne aggiunge una terza, detta «breve». Si dice che l’alchimista segua la «via umida» se opera nel tempo; l’accento è messo sul divenire. Osservando ciò che accade nella fornace, egli crede di scoprire nell’operatività le virtù terapeutiche di determinati metalli. L’occasione è offerta dai metalli e dalla loro relazione con le tipologie emozionali dell’uomo; inoltre l’elaborazione di specificità relative ad essi trarrebbe origine dal ferro meteoritico, che per la sua provenienza celeste era ritenuto forse più prezioso dell’oro, oltre che più raro. Già il vincolo linguistico che in greco lega la parola sideros sia a «stella» che a «ferro» rappresenta una traccia importante4. Infatti l’osservazione del comportamento dei metalli nelle loro manipolazioni è vista comparativamente con gli stati e le condizioni emozionali dell’uomo, in una relazione che parte dagli astri.

L’idea che l’anima nella discesa («caduta») cosmica acquisisca da ogni singolo pianeta una «passione» o inclinazione terrena, è un presupposto fondamentale nell’Opera di rigenerazione. La medesima concezione è riflessa nel mondo della materia: l’apice della serie metallica è ritenuto l’oro (= Sole), simbolo e immagine terrena di perfezione. A partire dal piombo, elemento legato al pianeta Saturno e opposto nella serie planetaria al Sole (= Sole nero), ogni metallo è ritenuto in qualche modo «malato» e imperfetto riguardo al Sole. L’opera di trasformazione dell’uomo nell’ermetismo alchimico è quindi sincronizzata in una manipolazione dei metalli a partire dalla cosiddetta prima materia; in origine forse si trattava di un sale mercuriale, il solfuro di mercurio, il cinabro5 (kinnabaris), il «sangue del drago» dal caratteristico colore rosso purpureo, sinonimo anche dell’Uovo filosofico. In numerose ricette alchemiche6 il cinabro era esplicitamente assimilato all’uovo7, l’involucro in cui all’inizio è intrappolato l’Adepto.

Se al contrario l’operatività alchimica mette l’accento sulla simultaneità, si parlerà di «via secca», e avremo un’impressione non più di ambiguità ma di semplicità, di unità. L’alchimista dice che con la «via secca» non vede nulla di ciò che avviene nella fornace. Il “vissuto” dell’Adepto si colloca nel punto d’incontro tra una direzione orizzontale (temporalità, diacronica) e una verticale (dominio dell’immaginario, sincronica). È l’immagine stessa della croce, spesso interpretata come l’incontro di due direzioni che acquisiscono un senso imprescindibile ed eterno. L’Incarnazione di Cristo è un’opera alchimica. La disciplina ermetica nell’Occidente cristiano non ha fatto altro che riprodurre, sul piano microcosmico, il triplice archetipo della Caduta, dell’Incarnazione e della Redenzione. Così, sul piano della storia, l’alchimista inizia il suo lavoro in un dato momento, ma nella dimensione ermetica egli è estraneo alla temporalità.

Note

1 M. Gabriele, s.v. «Palombara (Savelli Palombara) Massimiliano», in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 80, Roma 2014, consultato nella versione on-line.

2 M. Gabriele, La Porta Magica di Roma simbolo dell’alchimia occidentale (Biblioteca dell’«Archivum Romanicum» – Serie I: Storia, Letteratura, Paleografia, 444), Olschki, Firenze 2015.

3 A. Faivre, «Pour une approche figurative de l’alchimie», in Annales. Annales. Economies, sociétés, civilisations, 26 (1971), pp. 844-852.

4 M. Bussagli, s.v. «Alchimia. Origini», in Enciclopedia dell’Arte Medievale, I, Istituto della Enciclopedia Italiana-Treccani, Roma 1991, p. 324 b.

5 Theophr. Lap. 58-59; Diosc. 5, 94-95; Plin. Nat. hist. 33, 111-122.

6 M. Berthelot-Ch. Ém. Ruelle (éds.), Collection des anciens alchimistes grecs, Steinheil, I, Paris 1888, p. 81.

7 R. Turcan, «L’oeuf orphique et les quatre éléments (Martianus Capella, De nuptiis, II, 140)», in Revue de l’Histoire des Religions, 159-160 (1961), p. 22; cfr. M. Putscher, «Omne vivum ex ovo», in Sudhoffs Archiv, 54 (1970), p. 368 (tav. III, fig. 10).