La sua Sarah Bernhardt, più la scruti, più ti irretisce. Nadar, nato Gaspard-Félix Tournachon a Parigi, espose a Firenze e, dopo, in Francia. Anna Maria Amonaci, storica all’arte e della fotografia:

Firenze è stata uno dei centri di maggior valore per l’espressione fotografica. È facile ricordarsi una data, 1887, perché, per l'inaugurazione della facciata del Duomo, Carlo Brogi, un grande fotografo fiorentino, a mio vedere ancora più grande degli Alinari, organizzò la prima mostra di fotografia nei locali dell'Ospedale degli Innocenti. Un’esposizione suddivisa per vari temi fra i quali i ritratti di Nadar. Alla cena conclusiva della strepitosa rassegna fu deciso di fondare la Società Fotografica Italiana e il mensile “Bullettino della Società Fotografica Italiana” che durò meravigliosamente fino al 1913. I numeri del “Bullettino” li possiamo sfogliare alla Biblioteca Marucelliana, all’Accademia di Belle Arti: io li ho visti tutti. Firenze era il crocevia della produzione italiana, i fotografi venivano da Torino, Milano, Napoli, Roma. Nel 1913 la palma della bontà fotografica la riprese il mondo piemontese, con i fotografi amatoriali di Torino, Carlo Baravalle, Stefano Bricarelli e Achile Bologna, che fondarono un annuario stupendo, “Luci e Ombre”, pubblicato dal 1923 al 1934, con la speranza di favorire la formazione dello stile fotografico italiano.

Anna Maria Amonaci è la curatrice di Fotografia-Tracce fiorentine (7 marzo 2025 – 15 marzo 2026), un racconto visivo attraverso lo sguardo di sei fotografi, di generazioni diverse, legati a Firenze per nascita o altre ragioni: Franco Cammarata, Lorenzo Bojola, Massimo D’Amato, Lapo Pecchioli, Gianluca Sgherri e Mario Strippini. Sei personali, della durata di due mesi ciascuna, che si susseguiranno nell’arco di un anno, alla Trattoria 4 Leoni, in piazza della Passera, a Firenze.

Stefano Di Puccio, il proprietario, amante delle rose, è orgoglioso che le sue sale siano per Amonaci una galleria perfetta:

Mi sono avvicinato alla fotografia con lo stesso approccio con il quale mi sono avvicinato alla musica. Quando non conosco gli argomenti e ne sono attratto, li affronto come sfide con me stesso. La fotografia mi sembra l’arte più immediata e sottovalutata e io sono sempre dalla parte degli ultimi. Poi mentre sei a tavola… la mangi con gli occhi.

Gli storici dell’arte più noti, negli anni fra le due guerre e nel dopoguerra, Roberto Longhi, Matteo Marangoni, Mina Gregori, secondo Amonaci non hanno considerato la produzione artistica dei fotografi:

Carlo del Bravo è stato l'unico che ha presentato a noi giovani studenti immagini straordinarie e io, forse, debbo a lui il mio interesse verso la fotografia artistica. L’Italia, nella seconda metà dell’800 e a cavaliere tra l’Ottocento e il Novecento, è stata culturalmente dipendente dalla Francia, basti pensare al successo che hanno avuto gli scrittori francesi, e questo ha influenzato moltissimo il giudizio sulla qualità e sul perché la fotografia non dovesse essere considerata espressione artistica.

Baudelaire non aiutò la causa.

Sentenziò una cosa terrificante ovvero che la fotografia era l'ancella della scienza e delle arti. E l’Italia ha assimilato in toto questo concetto. Solo un po' il Croce, mi sembra, trattò il valore della fotografia, ma non voglio sviare e annoiare.

Poi la fotografia ha avuto un grandissimo successo durante il Ventennio, tanto che, a metà degli anni Trenta, si codificò proprio lo stile della fotografia italiana. La cultura fascista le dette tanta attenzione, come all'architettura razionalista, in quanto espressione moderna. Nei dopolavoro, ferroviari, delle poste, delle scuole, si incrementò l'apprendimento del mezzo fotografico e questo creò un dilagare dell'uso fotografico anche nei ceti bassi mentre all’inizio, fra i due secoli, era riservato a persone con molta entrata finanziaria.

Tutto questo lo posso dire perché credo di essere l'unica, anche se spero di no, a studiare la fotografia tra le due guerre che è stata abbandonata e della quale non si sa quasi niente. Tuttora noi ereditiamo testi di carattere strettamente concettuale di stampo americano oppure francese. Un po' pure tedesco, però i tedeschi hanno talmente terrore della loro cultura di quegli anni che hanno buttato via la culla con il bambino. Invece sono stati fotografi meravigliosi che hanno spesso soggiornato nel Bel Paese.

C'è un libro fondamentale, edito verso del 1942, e che consiglio: Gli otto fotografi italiani d'oggi. Gli autori si erano riuniti per intenti, affinità espressiva, per dimostrare quale dovesse essere lo stile artistico della fotografia italiana. Non c'è un curatore e, incrociando i testi e le biografie degli otto, si viene a capire che, per loro, la fotografia italiana doveva essere lontana dall’astrusità. Geroglifica e arabesca sono i due termini che ricorrono nel volume per penalizzare la fotografia modernista che giudicavano una inutilità espressiva, come molta di quella proveniente dal Bauhaus.

Viceversa proponevano?

Una modernità fatta di sentimento. C'è una foto chiave, per esempio: una facciata razionalista, di una modernità davvero spinta, però il messaggio degli otto punta su una piccola pianta che sta in mezzo a questa visione e la scalda col cuore. Nel ’47, inoltre, fu fondata La Bussola sempre con il fine di promuovere la fotografia come arte.

L’editoriale del gruppo fu pubblicato sulla rivista Ferrania. Giuseppe Cavalli era il “principe” della Bussola, chi lo vede se ne innamora. Li raggiunse anche Fosco Maraini. Al principio degli anni Sessanta, in tempi poco clementi, questa linea estetica fu tramortita dalla fotografia di reportage che dura fino a oggi e che, per essere di valore, deve sporcare la macchina fotografica col sangue della vita. Artistica? Direi… zero!

La mostra Tracce fiorentine?

Rispetto al mondialismo che cancella i particolari, volevo concentrarmi sul particolare, sull'espressione tipica della zona fiorentina e, per degli aspetti, toscana in generale, anche se il nord, vedi la Garfagnana, ha delle caratteristiche diverse. Però Firenze e circondario, ma anche Siena, Arezzo, la Val d’Orcia, sono segnate da una ricerca armonica delle linee e delle forme e questo è dato dalla produzione artistica che esiste nella regione.

Basta guardare la campagna dove c'è un'armonia tra cielo e territorio: i fotografi sono cresciuti da bambini in questo clima, gli occhi sono stati riempiti dai cieli fiorentini, robbiani.

Volevo vedere se riuscivo a trasmettere questa intuizione che ho da alcuni anni, guardando la fotografia locale. Ho già fatto delle esposizioni sulla fotografia a Firenze, ma non con questi sei autori che, pur essendo ognuno differente nella declinazione espressiva, hanno in comune la ricerca di un equilibrio formale, quasi una fissazione nel trovare il punto preciso di contatto tra le linee dell'orizzonte e quelle delle ortogonali. I colori sono assolutamente netti, i cieli blu rotti da qualche nuvola, le terre di certi, specifici, verdi.

Bisognerebbe dare delle tesi di laurea, che lì per lì potrebbero sembrare noiose, banali, ma sarebbero utili, per mappare la fotografia italiana.

La Sicilia, con i casi più eclatanti, Ferdinando Scianna, Letizia Battaglia. Son completamente diversi, ma alla ricerca costante, pur nella ripresa del momento che accade.

Se si va a Venezia, uno per tutti Berengo Gardin. Fotografa il gatto con tutto quanto il lumeggiare, no? Perché Venezia propone un continuo luccichio che Firenze non ha.

Le fotografie di Milano, se non altro quelle storiche, hanno un che di fumoso. Io le avverto fuligginose.

Un flash sui sei fotografi che espongono?

Il primo, Franco Cammarata, è un amico di gioventù, un po’ più piccolo di me. Non che, negli anni, l'abbia frequentato, ma ho sempre stimato di lui un ottimo gusto, anche nella ricerca delle opere, perché fa un po’ il collezionista, Poi l'ho scoperto fotografo appassionato e bravo grazie a Facebook. Perbacco, m'ha colpito, e sono stata una notte a guardare tutti i suoi post a partire dal 2015. Le foto corrispondevano a quello che io cercavo: una visione nitida, la ricerca di puntigliosità armonica, di colore, di linee. Insomma, faceva parte di quel gruppo di “maniaci” toscani (sorride n.d.r.).

Il secondo?

Lorenzo Bojola, nato nel ’54. Un tipo pazzesco. Laureato in Architettura, non ha mai esercitato la professione di architetto, ma ha cominciato da ragazzo a fare fotografie. Il padre gli mise in mano una macchina fotografica, tra l'altro successe anche a Cammarata, e Lorenzo ha scattato foto continuamente. I suoi documentari sono capolavori.

Ha fatto un viaggio in Argentina, è stato tre mesi da solo nella pampa, raccogliendo un sacco di diapositive. Tornato in Italia, è andato ad abitare in Chianti dove ha creato un gruppo fotografico.

Il terzo?

È un pisano che è stato sempre a Firenze o quasi, Massimo d’Amato. Ha fatto per anni il foto-giornalismo, con una poesia rara nei foto-giornalisti. È un mite, nel senso che non crede di essere un genio della lampada mentre la sua opera ha un valore fotografico non di poco conto. Ha fatto tanti lavori, di carattere sociale, finanziati dalla Regione Toscana, negli anni Novanta.

Il quarto?

Lapo Pecchioli, molto interessante. È il più giovane di tutti e cognato di Cammarata. Un giovanotto non ancora quarantenne, con una buona formazione perché ha studiato allo IED di Milano. Le sue fotografie sono prevalentemente in analogico, cioè con i rotolini: non è legato al passato, ma è nuovamente teso a una fotografia che per 30 anni è stata bistrattata. Fa delle foto strepitose in bianco e nero.

Il quinto?

È un pittore meraviglioso, Gianluca Sgherri. Di Figline Valdarno, abita a Fucecchio e io l’ho conosciuto a Milano. Credo abbia fatto l'Accademia a Firenze, adesso ha in corso una mostra di pittura a Cremona. Come fotografo l’ho scoperto grazie a Internet dove ha postato foto splendide in totale armonia con la sua pittura. Io vorrei esporre i quadri intervallati con le foto, perché se vedi le foto e vedi i quadri, capisci meglio. Ha un occhio di tale finezza!

Il sesto?

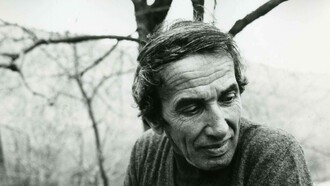

Mario Strippini, del ’43. Ha fatto l'Istituto d'arte a Firenze quando ancora era una grande scuola, con una sezione di fotografia importantissima. L’ho conosciuto negli anni ’90. Un bell'uomo, un po' tenebroso, un accentratore fascinoso. Uno dei fondatori della Galleria Vivita. Si è accompagnato con una nobildonna di Milano, molto cara: la Teresa, una donna deliziosa, veramente una signora. Lui è un signore di cuore e deve stare con i signori. Fu tra i primi a fare fotografia di still life e di moda. Direi che la fotografia di moda a Firenze l’ha inventata lui.

Mario Strippini Inverno a Boboli, 1965.

Mario Strippini Inverno a Boboli, 1965.

Ce lo racconti.

Anni Sessanta: l'alluvione gli porta via tutto l’archivio. Ventenne, ricomincia in società con Aldo Fallai, cioè il grande Fallai delle campagne pubblicitarie di Armani. Ma fu Mario Strippini che conobbe Armani a Milano e gli propose la prima campagna fotografica, ho le sue foto scattate al parco dell’Albereta a Firenze. Conosco bene anche Fallai: aprirono uno studio strafigo in Palazzo Frescobaldi che ebbe molto seguito.

Mario si ispira alla pittura di Corot, di Fontainebleau. Disse: “Metto le modelle con gli abiti per terra, con gli alberi, come aveva fatto Corot”. Quando ebbe la richiesta di andare a Milano, mandò Fallai perché prevalse il suo carattere: nonostante abbia con un occhio estetico pazzesco, non vuole fatiche. Un grandissimo personaggio.

Guardare il protagonista di Blow Up è guardare Mario Strippini.