Il Giotto non è mai venuto qui.

Né la sua mano, né il suo pennello hanno mai segnato queste pietre, queste strade, questi muri consumati dal tempo. Qui, dove i giorni si accumulano senza fretta e i gesti si ripetono da secoli, la storia dell’arte tace. O meglio: non parla con la voce dei manuali, delle firme, dei capolavori. Qui si dispiega un’altra narrazione, fatta di silenzi, di frammenti, di presenze sfuggenti.

Un’arte senza firma, un’opera senza autorità riconosciuta.

Eppure, proprio in questa assenza si nasconde una forma di bellezza e di sapere che non chiede di essere chiamata arte, ma che non per questo smette di esserlo.

Una bellezza che non si impone, ma che affiora: tra le crepe dei muri, nei vicoli che non portano da nessuna parte, nelle case abbandonate che ancora sembrano trattenere il respiro di chi le ha abitate. La storia dell’arte ha a lungo riservato valore solo a ciò che sapeva farsi centro: i capolavori, i monumenti, le firme, i luoghi consacrati. Ma esistono altri centri, decentrati, discreti.

E non sono mancati gesti che hanno forzato quella gerarchia: l’Arte Povera, il Minimalismo, l’arte concettuale — movimenti che hanno dato forma allo scarto, alla fragilità, all’inapparente. Hanno messo in discussione il visibile, sovvertito il prestigio, ridato voce al margine.

Ma spesso, anche in quei casi, lo sguardo restava interno al sistema dell’arte, al suo lessico, ai suoi contesti. Quello che qui proponiamo è un altro slittamento ancora: non l’arte che si spoglia della sua forma, ma lo spazio stesso che diventa opera, senza volerlo.

Non la rovina estetizzata, ma la presenza viva di ciò che non è stato riconosciuto. Non il frammento portato in galleria, ma l’intero spazio abbandonato che chiede uno sguardo nuovo, sul posto, nel suo tempo.

I borghi medievali della Sabina non appartengono alla galleria delle opere eccellenti. Nessun architetto celebre li ha concepiti, nessun manifesto ne ha teorizzato le forme. Sono frutto di gesti minimi, sedimentazioni lente, adattamenti continui. Non hanno un autore, ma portano l’impronta di molti.

Oggi molti di essi appaiono svuotati, frammentari, dimenticati. E tuttavia, proprio in questa condizione marginale si cela una forza che resiste: non lo splendore, ma la permanenza muta. Non la grandezza, ma l’insistenza. Un’insistenza che non alza la voce, ma che continua a interrogare. Che si fa materia, attesa, eco.

Luoghi come questi non chiedono di essere valorizzati nel senso convenzionale del termine. Chiedono di essere visti.

Non perché offrano un’immagine suggestiva, ma perché custodiscono — nella loro materia, nella loro ruvida semplicità — un sapere profondo.

Un sapere dell’abitare. Un sapere del tempo.

Un sapere della soglia: tra presenza e assenza, tra memoria e dimenticanza. Qui il tempo non è cronologia, ma durata.

Non è una linea retta, ma una curva lenta, fatta di ritorni, di silenzi, di pause. Sono ciò che potremmo chiamare patrimonio distante: non per la loro posizione geografica, ma per la distanza che li separa dalle categorie dominanti del riconoscimento. Nessun titolo li precede, nessun discorso li protegge.

Eppure, continuano a esserci, come presenze disallineate che sfidano la nostra capacità di attenzione. Qui si apre la possibilità di uno sguardo diverso.

Uno sguardo degeometrizzato, capace di rinunciare alla simmetria, alla forma perfetta, al principio d’ordine. Uno sguardo che si lasci guidare dalla frattura, dalla piega, dal vuoto. Perché è lì, nel non-finito, che si nasconde l’opera.

Come nei muri urbani segnati da Banksy, anche in questi borghi il senso non nasce da un’intenzione autoriale, ma da una stratificazione silenziosa di tracce.

Non c’è opera da firmare: c’è solo una presenza da ascoltare. E tuttavia, bisogna evitare l’inganno.

Non si tratta di trasformare l’abbandono in cartolina, né di estetizzare la rovina come decorazione malinconica.

Non si tratta di cedere al fascino del pittoresco, che la storia dell’arte ha già consumato. Al contrario: si tratta di rifiutare il consumo estetico del caratteristico, e di cercare un’estetica più sottile, più profonda, più essenziale.

Un’estetica dell’invisibile.

Un’estetica dell’ascolto.

Un’estetica della cura.

Cura non come restauro, ma come attenzione.

Cura come responsabilità dello sguardo.

Cura come forma di pensiero.

Cura come possibilità di abitare senza dominare.

Per questo diciamo che questi borghi non sono opere d’arte perché belli, ma perché portano in sé un’altra idea di forma, un’altra concezione della presenza.

Una forma non fondata sulla composizione, ma sulla frattura.

Non sulla geometria, ma sulla piega.

Non sull’autore, ma sul gesto collettivo e anonimo.

Sono opere perché sfuggono all’opera.

Sono patrimonio perché non si sono mai dichiarati tali.

Sono arte perché non hanno mai chiesto di esserlo.

Non c’è nulla da restaurare, nulla da celebrare, nulla da musealizzare.

Solo un gesto di attenzione, che sappia restituire presenza a ciò che non ha mai smesso di esserci.

Fare dell’ascolto un gesto estetico.

Fare della cura una forma di pensiero.

Fare dell’abitare una forma di resistenza.

Allora sì, l’arte non è altrove.

Non è separata.

L’arte è lo spazio stesso, quando qualcuno torna a vederlo davvero.

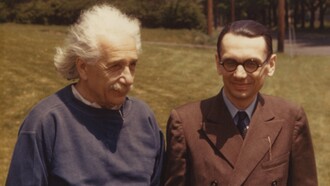

Giotto dipingeva dove veniva chiamato. E veniva chiamato dai centri del potere: Chiese, Signorie, Ordini religiosi. La sua arte nasceva dentro un sistema che dava forma e autorità al visibile.

E il Giotto, come si sarebbe trovato qui?