L’esperimento sull’obbedienza all’autorità di Stanley Milgram (1961) è uno dei più noti studi psicologici del XX secolo. L’obiettivo era capire fino a che punto le persone fossero disposte a seguire gli ordini di un’autorità, anche quando questi ordini comportavano l’inflizione di sofferenza a un’altra persona.

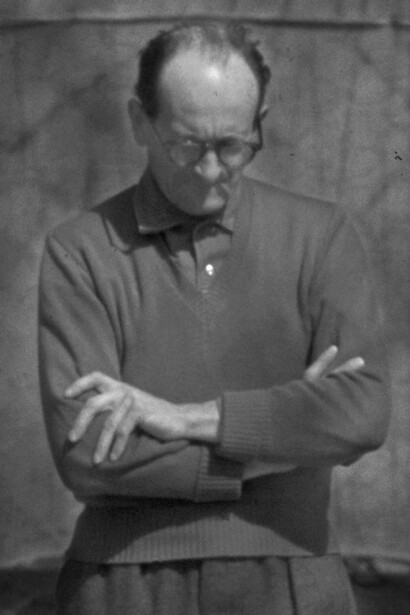

Stanley Milgram (1933–1984) fu uno psicologo sociale statunitense, formatosi alla Queens College e successivamente a Harvard, dove studiò con Solomon Asch. Fu professore alla Yale University quando condusse il celebre esperimento sull’obbedienza, ispirato ai processi contro i criminali nazisti e alla figura di Adolf Eichmann. Nel corso della sua carriera, Milgram si interessò anche al comportamento collettivo, alla responsabilità individuale e al concetto di “distanza sociale”, ideando il famoso esperimento del “mondo piccolo”, da cui deriva la teoria dei “sei gradi di separazione”. Le sue ricerche, spesso provocatorie, hanno avuto un impatto profondo sulla psicologia sociale e sull’etica della sperimentazione.

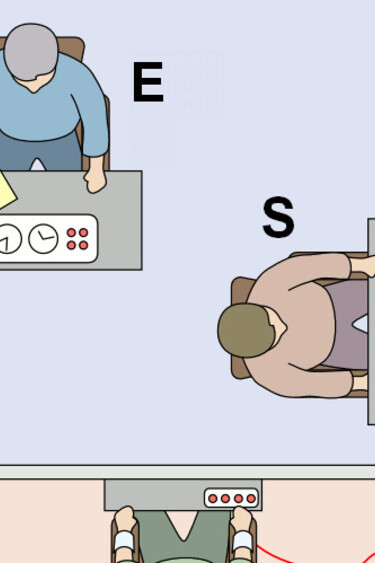

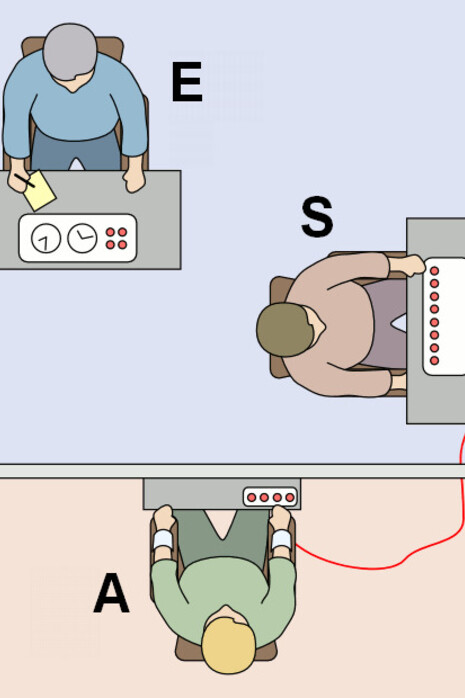

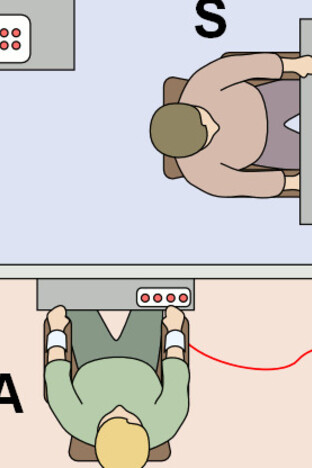

Nell’esperimento, ai partecipanti veniva detto che stavano prendendo parte a uno studio sull’apprendimento. Uno di loro, nel ruolo di “maestro”, doveva somministrare una scossa elettrica a un altro partecipante, il “discepolo”, ogni volta che quest’ultimo commetteva un errore. In realtà, le scosse non erano reali, ma i partecipanti non ne erano a conoscenza.

Man mano che il “discepolo” fingeva di provare dolore, il “maestro” veniva sollecitato dall’esperimentatore, figura autoritaria, a proseguire con le scosse, nonostante il crescente disagio. I risultati dell’esperimento rivelarono che una percentuale sorprendentemente alta di partecipanti — circa il 65% — arrivò a somministrare scosse potenzialmente letali, semplicemente perché un’autorità lo aveva richiesto. L’esperimento dimostrò che le persone sono disposte a obbedire a ordini autoritari, anche se questi comportano azioni dannose per altri, sollevando importanti riflessioni sull’obbedienza e la responsabilità morale.

L’esperimento di Milgram sull’obbedienza è estremamente potente nel mostrare come l’autorità possa influenzare le decisioni morali degli individui. La sua conclusione, che molte persone siano disposte a infliggere sofferenze ad altri se comandate da una figura autoritaria, è preoccupante e solleva questioni importanti riguardo alla responsabilità personale e alla moralità.

Da un lato, questo esperimento ci insegna quanto sia forte l’influenza sociale e quanto le dinamiche di potere possano oscurare il nostro giudizio morale. Dall’altro, potrebbe farci riflettere sul pericolo che le figure autoritarie e le strutture di potere possono esercitare nella società, influenzando comportamenti altrimenti inaccettabili. Questo che ci invita a riflettere sulle nostre azioni e sulla necessità di sviluppare una coscienza morale indipendente, in grado di resistere alla pressione di chi detiene il potere.

L’esperimento di Milgram sull’obbedienza e il concetto di “banalità del male” di Hannah Arendt si intrecciano in modo significativo, offrendo una comprensione più profonda dei comportamenti distruttivi umani.

L’opera di Hannah Arendt, filosofa e teorica politica tedesca di origini ebraiche, si distingue per la sua lucida analisi dei meccanismi del potere, del totalitarismo e della responsabilità individuale. Testimone diretta dei grandi sconvolgimenti del Novecento, Arendt sviluppò un pensiero radicale e originale, capace di interrogare in profondità la natura del male e il ruolo dell’uomo nei sistemi autoritari. La sua riflessione nasce dall’osservazione della realtà storica, ma si nutre di una forte tensione etico-filosofica: a partire dalla sua esperienza di esilio e dalla partecipazione al processo Eichmann come inviata del New Yorker, Arendt elabora una critica serrata dell’obbedienza cieca e della rinuncia al giudizio morale, elementi centrali nella sua celebre formula della “banalità del male”.

Nel suo libro La banalità del male, Arendt esplora come individui “comuni”, senza caratteristiche particolarmente malvagie o psicopatiche, possano compiere atti orribili sotto la guida di una figura autoritaria. Arendt si riferisce al caso di Adolf Eichmann, un burocrate nazista che, durante il processo, dichiarò di aver semplicemente “seguito gli ordini”. Arendt evidenziò che il male, piuttosto che essere perpetrato da mostri o individui malvagi, spesso è il risultato di una mente che abdica alla propria responsabilità morale in favore dell’obbedienza a un’autorità.

L’esperimento di Milgram riflette questo concetto, poiché dimostra che persone normali e psicologicamente sane possono diventare complici di atti violenti e crudeli, semplicemente perché vengono istruite a farlo da una figura di autorità. I partecipanti non avevano intenzione di danneggiare la “vittima”, ma erano disposti a infliggere scosse dolorose, e in alcuni casi potenzialmente letali, semplicemente perché l’autorità dell’esperimento li incoraggiava a continuare. Così, proprio come Eichmann, i partecipanti di Milgram non si sentivano moralmente responsabili per le loro azioni, credendo che qualcun altro (l’autorità) fosse il vero responsabile.

Entrambi gli studi mettono in luce come la banalità del male emerga nel momento in cui gli individui rinunciano a esercitare un pensiero critico sulle proprie azioni, delegando ogni responsabilità morale all'autorità. In ambito sociale, questo atteggiamento si traduce in una pericolosa obbedienza cieca: non si tratta di malvagità innata, ma di una sottomissione passiva che può portare a compiere gesti altrimenti inaccettabili. Sia l’esperimento di Milgram sia l’analisi di Arendt ci sollecitano a non abdicare alla nostra coscienza morale e a riconoscere l’urgenza di resistere, anche interiormente, alle pressioni del conformismo e dell’autorità.