Nas décadas de 1980 e 1990, a teledramaturgia da Rede Globo exercia uma influência avassaladora sobre a sociedade brasileira. As novelas da emissora carioca ditavam ritmos, costumes e até mesmo opiniões, tornando-se o principal parâmetro social da época. Essas produções, em sua grande maioria, ambientadas no eixo Rio-São Paulo e estreladas por um elenco que frequentemente se repetia, exploravam tramas que, em essência, seguiam um padrão: intrigas familiares, disputas por poder e herança, traições amorosas e os clássicos conflitos de ego da alta sociedade.

Não existia outra fonte de referência social tão poderosa. O que acontecia nas novelas era invariavelmente tema de conversas em bares, praças e nos mais diversos círculos sociais, desde as residências da elite até os lares mais humildes. Os personagens, mesmo aqueles retratados como pobres, eram impecavelmente vestidos e exibiam penteados sempre arrumados, reforçando estereótipos que se repetiam de produção em produção. O pobre caricato e o rico arquetípico eram figuras constantes no imaginário da televisão.

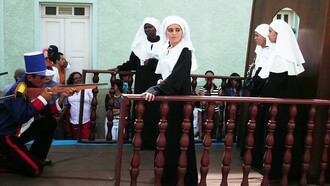

As pessoas consumiam essas narrativas e as tomavam como referência, moldando, de certa forma, seus desejos e expectativas. Apesar da evidente fantasia presente em muitos aspectos, as novelas contavam com uma certa coerência editorial, influenciada pelas instituições estatais e religiosas, especialmente a Igreja Católica. Isso impunha limites ao absurdo, evitando desgastes maiores, embora o olhar atento ao IBOPE nunca fosse negligenciado. Afinal, a audiência era o motor que impulsionava a receita através da publicidade.

Mas o que, em sua essência, mudou de lá para cá? A resposta reside em um ponto crucial: o filtro editorial. Os influenciadores digitais de hoje personificam os protagonistas das “novelas” da vida real, ou de uma versão altamente editada dela. Suas fotos e vídeos instagramáveis buscam incessantemente likes e cliques, que nada mais são do que os pontos de audiência do antigo IBOPE, essenciais para engajar seguidores e, consequentemente, vender produtos e serviços.

O comportamento humano permanece fundamentalmente o mesmo, mas o paradigma da narrativa sofreu uma alteração substancial. A curadoria da edição televisiva desapareceu, e um fluxo constante de conteúdo, muitas vezes sem critério estético ou de bom senso, é despejado nas redes sociais.

Esse cenário tem fomentado um fenômeno social preocupante, impulsionando um número crescente de jovens de diversas classes sociais, inclusive a média alta, ao chamado job. Essa palavra em inglês, que significa “trabalho”, tornou-se um eufemismo para a prostituição. Meninas de diferentes idades, origens e níveis de escolaridade estão sendo levadas ou atraídas para essa realidade. Não se trata mais dos antigos catálogos ou anúncios discretos; os pedidos de presentes (dinheiro) e as ofertas explícitas chegam diretamente nas mensagens privadas do Instagram e de outras plataformas.

As narrativas de vidas perfeitas e sucesso instantâneo também impactam os meninos, que são cada vez mais incentivados a vender seus corpos, participar de fraudes, golpes e esquemas como o “jogo do tigrinho” na busca por enriquecimento rápido. A mensagem implícita é clara: se um jovem não alcançar o primeiro milhão antes dos 25 anos, ele é considerado um fracasso, segundo a lógica distorcida dos influenciadores.

A antiga novela da Globo, apesar de suas inúmeras críticas, ao menos propagava em suas histórias a ideia do trabalho, do estudo e do serviço à sociedade, mantendo uma forte influência dos valores cristãos, notadamente católicos. Para obter reconhecimento social, o jovem daquela época, na ficção, precisava trilhar o caminho do esforço e da honestidade. Se essa representação correspondia à realidade, é um debate à parte. O ponto crucial é que a sociedade necessita de referenciais. E quando esses referenciais se resumem à exacerbação da sexualidade, à prostituição, ao culto do dinheiro fácil e à prática de golpes, a complexidade social se torna inviável.

O objetivo deste artigo não é defender esta ou aquela moral, mas sim destacar que a sociedade, assim como os ecossistemas naturais, requer uma cadeia interdependente. Em uma floresta, existe uma dinâmica entre predadores e presas, onde o menor serve de alimento para o maior, que por sua vez sustenta outros níveis da cadeia, até chegar aos predadores de topo. Estamos construindo uma sociedade onde todos almejam ser CEOs, presidentes, donos, os predadores de ponta. Contudo, é impensável a existência de um exército composto unicamente por oficiais; toda uma hierarquia de comando e controle é essencial. Na sociedade contemporânea, parece que todos querem ser generais ou, no mínimo, coronéis.

Para tornar essa dinâmica mais clara, consideremos o estímulo generalizado ao empreendedorismo, enquanto o vínculo empregatício tradicional (CLT) é frequentemente depreciado como algo para indivíduos de “segunda classe”. No entanto, sem uma base sólida de funcionários CLT, a operacionalização de qualquer empresa se torna impraticável. Isso gera, entre outras consequências, dificuldades significativas no recrutamento e seleção de pessoal. Todo esse fenômeno social está intrinsecamente ligado ao consumo da “novela” contemporânea, o Instagram.

Qual a distinção fundamental entre a telenovela dos anos 1990 e a atual? Naquela época, todos tinham clareza de que se tratava de ficção. Hoje, muitos acreditam piamente que a realidade exibida nas telas dos smartphones é autêntica. Mas será mesmo que essa crença inabalável não esconde camadas mais profundas e sombrias dessa nova forma de “teledramaturgia”? As respostas, talvez, se revelem em futuras análises dessa fascinante e inquietante paisagem digital.