Il conflitto israelo-palestinese è uno dei nodi più intricati e duraturi della storia contemporanea. Da decenni, la mancata creazione di uno Stato palestinese indipendente rappresenta il cuore irrisolto di ogni prospettiva di pace autentica in Medio Oriente. Non di rado, nell’opinione pubblica e tra i decisori politici israeliani, si afferma che impedire la nascita di uno Stato palestinese serva a rafforzare la sicurezza di Israele. Ma questa convinzione resiste davvero all’analisi storica, politica e militare? O si tratta, piuttosto, di un’illusione pericolosa che, invece di prevenire l’instabilità e la violenza, finisce per alimentarle?

Questo articolo intende mettere in discussione tale narrazione, evidenziando come solo una giustizia equa e condivisa possa offrire sicurezza duratura, sia agli israeliani che ai palestinesi.

La breve guerra Israele-Iran

Il 13 giugno 2025, il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ha lanciato l’operazione “Rising Lion”, una serie di attacchi aerei a sorpresa contro siti nucleari, basi militari e infrastrutture strategiche in Iran. Netanyahu ha giustificato l'azione definendo l'Iran una minaccia esistenziale per Israele e sostenendo che fosse necessario impedirgli di acquisire capacità nucleari. L'Iran, in un momento di fragilità interna, appariva vulnerabile, e si presumeva che gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti per fermare l'offensiva.

Gli attacchi hanno eliminato leader militari iraniani di alto livello, colpito impianti strategici e sono stati uccisi almeno 14 scienziati nucleari iraniani1, rallentando temporaneamente il programma nucleare iraniano. In risposta, Teheran ha lanciato circa 400 missili, di cui oltre il 90% è stato intercettato. Tuttavia, alcuni hanno colpito centri urbani israeliani causando ingenti danni.

Il 24 giugno 2025, dopo soli 12 giorni completi di combattimenti, il conflitto si è rapidamente concluso. Uno dei motivi potrebbe essere stato l'ingresso in campo dei missili ipersonici iraniani, difficilmente intercettabili anche dai sistemi più avanzati. Le immagini diffuse online hanno mostrato danni significativi, sebbene i media ufficiali abbiano tentato di minimizzare l’impatto.

Secondo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, sarebbe stato Israele a chiedere il cessate il fuoco:

Fin dai primi giorni di guerra, i Paesi europei ci hanno esortato a fermarci e a tornare alla diplomazia, ma noi abbiamo chiarito che ci stavamo difendendo. Non siamo noi quelli che hanno iniziato l'aggressione.2

Israele e l’illusione della sicurezza militare permanente

Nel corso dei decenni, Israele ha costruito uno dei più sofisticati apparati di difesa al mondo: droni da ricognizione e attacco, sistemi antimissile multilivello, operazioni di intelligence avanzate e capacità di neutralizzazione chirurgica. Questo arsenale ha contribuito a proiettare l’immagine di uno Stato invulnerabile.

Tuttavia, già nell’aprile 2024, durante un precedente scontro con l’Iran, questa percezione ha iniziato a vacillare: per la prima volta, Teheran ha colpito direttamente il territorio israeliano con missili e droni. Sebbene l’attacco sia stato in gran parte respinto, ha evidenziato che neppure Israele è immune.

Il conflitto del giugno 2025 ha ulteriormente ampliato questa consapevolezza: pur disponendo di una superiorità tecnologica schiacciante, Israele ha scoperto che non esiste una sicurezza assoluta, soprattutto di fronte a nuove minacce come i missili ipersonici. La superiorità militare, pertanto, non equivale alla stabilità: può anzi rivelarsi fragile se non accompagnata da una strategia politica lungimirante, soprattutto nel contesto irrisolto del conflitto con i palestinesi.

Israele attacca l’Iran per 12 giorni proseguendo il genocidio del popolo palestinese

Secondo alcuni analisti, la guerra con l’Iran potrebbe aver avuto anche un obiettivo secondario: distogliere l’attenzione internazionale dalle operazioni militari in corso a Gaza. Queste operazioni, giudicate da molteplici esperti di diritto internazionale e da agenzie delle Nazioni Unite come potenzialmente genocidarie, stavano generando un crescente discredito globale nei confronti di Israele.

Se questa interpretazione fosse corretta, saremmo di fronte a una grave strumentalizzazione del conflitto: non più solo un mezzo per colpire obiettivi strategici o difendersi, ma anche un’arma per orientare la comunicazione e influenzare l’opinione pubblica internazionale.

Indipendentemente dall’intenzionalità, il risultato è evidente: la guerra con l’Iran non ha portato alcun beneficio concreto alla sicurezza israeliana, né interna né esterna. Al contrario, ha rafforzato la narrativa secondo cui Israele sarebbe uno Stato aggressore e oppressore, rafforzando il fronte anti-israeliano in tutta l’area.

In sostanza, la prosecuzione del conflitto con i palestinesi, senza una prospettiva politica di soluzione, continua ad alimentare instabilità e a innescare nuove minacce regionali.

Chi ha vinto e chi ha perso?

Chi ha vinto questa guerra? Una domanda legittima, ma la risposta è tutt’altro che semplice. Le fonti sono spesso contraddittorie e riflettono più posizioni ideologiche che dati oggettivi. Un articolo pubblicato su Réseau International il 29 giugno 20253 afferma che “Israele ha perso la guerra”, citando:

l’efficacia degli attacchi iraniani su obiettivi militari israeliani;

la sospensione delle ostilità dopo soli 12 giorni;

la capacità dell’Iran di proseguire il proprio programma nucleare;

segnali di una possibile escalation futura.

Si tratta chiaramente di una lettura favorevole a Teheran e alle forze della cosiddetta “resistenza”.

Analisi più equilibrate offrono invece un quadro più sfumato, evidenziando che nessuna delle due parti ha ottenuto una vittoria definitiva:

Israele ha inflitto danni significativi a impianti strategici e leader militari, con il tacito appoggio degli Stati Uniti, ma non ha raggiunto obiettivi strategici duraturi. Anzi, ha visto aumentare il proprio isolamento internazionale, soprattutto per le operazioni a Gaza e Rafah. Il governo Netanyahu è uscito fortemente indebolito, sia per la cattiva gestione della guerra a Gaza, sia per aver favorito l’escalation con l’Iran. Le proteste interne sono aumentate.

L’Iran, pur colpito duramente, ha dimostrato capacità di risposta e resilienza, conservando parte del proprio arsenale e rafforzando il proprio ruolo nell’“asse della resistenza”, che comprende Hezbollah, Hamas, gli Houthi yemeniti e le milizie sciite irachene. Ha ottenuto un rafforzamento del suo asse sciita e ha riattivato solidarietà regionali, inclusa una rinnovata vicinanza con la Turchia e un’attenzione da parte di alcuni Paesi africani e latinoamericani. Sono state colpite diverse città israeliane con forti danni ad alcune infrastrutture e monumenti.

Ci sono stati anche quelli che possiamo definire “Apparenti vincitori”: La Cina e la Russia. Paesi che hanno tratto vantaggio dall’indebolimento del fronte occidentale e dalla perdita di credibilità degli Stati Uniti in Medio Oriente.

In definitiva, nessuno ha vinto. Israele ha ottenuto successi tattici; l’Iran ha rafforzato la propria deterrenza. Entrambi rivendicano la vittoria, ma la realtà è quella di un conflitto sospeso, incompiuto, pronto a riaccendersi se non verranno attivati percorsi politici credibili verso la pace.

Il mondo arabo e la mancata formazione dello stato palestinese

Ufficialmente, il mondo arabo sostiene la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 19674, con capitale Gerusalemme Est. Tuttavia, la realtà è più frammentata. Gli Accordi di Abramo (2020) hanno segnato una normalizzazione tra Israele e diversi Paesi arabi senza reali garanzie per i palestinesi. Crisi interne in molti Stati arabi hanno relegato la causa palestinese a un ruolo simbolico.

La Lega Araba, l’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) e i singoli Stati arabi continuano a sostenere ufficialmente la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 1967, con capitale Gerusalemme Est e con il diritto al ritorno (o compensazione) dei profughi palestinesi. Questi principi sono stati ribaditi nella Dichiarazione di Riad (Vertice arabo del 2023), nell’Iniziativa di Pace Araba del 2002 e in numerose risoluzioni delle Nazioni Unite.

Tra le eccezioni, Algeria e Qatar mantengono un sostegno attivo e l'Iran che sostiene le fazioni armate palestinesi, ma sembra più in funzione anti-israeliana che per una reale prospettiva di pace. L'Arabia Saudita, pur cercando un'intesa strategica con Israele, teme un indebolimento della propria legittimità religiosa nel mondo islamico in caso di normalizzazione senza concessioni concrete ai palestinesi.

La pace non si compra con la guerra

La storia insegna che una sicurezza basata esclusivamente sulla forza militare è temporanea e spesso illusoria.

La potenza militare può contenere un conflitto nel breve periodo, ma raramente lo risolve. Le tensioni profonde, i torti percepiti e le ingiustizie subite si trasformano in risentimento e rabbia che alimentando nuovi cicli di violenza.

La mancata nascita dello Stato palestinese è stata infatti accompagnata da repressioni sistematiche, discriminazioni e negazioni di diritti fondamentali nei confronti del popolo palestinese.

La forza militare non può sostituire la giustizia. L'oppressione, le discriminazioni e la negazione dei diritti fondamentali favoriscono la radicalizzazione e rendono impossibile la convivenza. Il controllo su Gaza e Cisgiordania ha prodotto solo nuove generazioni di oppositori, non la sicurezza, perché nessuna pace duratura può nascere in un contesto di oppressione.

Ostacoli alla nascita dello stato di Palestina e false illusioni

Gli obiettivi principali a cui attualmente tende Israele nei confronti del popolo palestinese sono due:

mantenere il controllo su Gaza e sulla Cisgiordania;

non permettere la nascita dello Stato palestinese, espellendo totalmente il popolo palestinese dal territorio da sempre denominato “Palestina”5.

In tale contesto è naturale chiedersi quale potrebbe essere il livello di sicurezza per il popolo israeliano in queste due fasi.

Controllo su Gaza e Cisgiordania

L’idea che mantenere il controllo militare su Gaza e Cisgiordania garantisca “sicurezza” è ingannevole. Infatti:

Hamas è cresciuto proprio durante l’occupazione;

le operazioni militari non hanno mai eliminato il terrorismo, al contrario hanno radicalizzato nuove generazioni;

l’Intifada, gli attentati e le guerre a Gaza sono conseguenze dirette dell’assenza di un processo politico credibile.

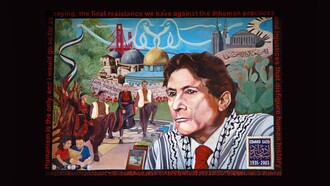

In definitiva, «nessuna potenza militare può garantire pace duratura se una popolazione vive in stato di oppressione permanente». Questa frase, attribuita a Gino Strada, medico, attivista e fondatore di Emergency, sottolinea l'importanza della giustizia e del rispetto dei diritti umani per il raggiungimento di una pace stabile e duratura.

La sola presenza di una forza militare, per quanto potente, non è sufficiente a garantire la pace se le persone vivono sotto un regime che nega loro libertà, dignità e diritti fondamentali. La pace autentica non può essere imposta con la forza: essa nasce dalla giustizia, dal rispetto reciproco e dal riconoscimento dei diritti umani di ogni individuo e comunità. Quando una popolazione è sottoposta a oppressione sistematica, è inevitabile che si generino tensioni e conflitti, sia interni che esterni. In questo contesto, atti che inizialmente possono essere interpretati come forme di resistenza possono, se privi di limiti etici o diretti contro civili innocenti, degenerare in atti di terrorismo, perdendo così la loro legittimità morale e politica.

Senza stato, senza pace: come l’assenza di una soluzione politica alimenta l’estremismo e mina la sicurezza

La mancata nascita di uno Stato palestinese non ha portato maggiore sicurezza a Israele, come sostenuto da alcuni ambienti politici, ma ha invece generato un vuoto politico colmato da forze radicali come Hamas e la Jihad Islamica Palestinese. Questi gruppi si nutrono della disperazione, dell’assenza di alternative e del fallimento sistematico della diplomazia. Ogni rifiuto del dialogo, ogni stallo negoziale, rafforza la loro legittimità agli occhi di una popolazione esasperata, trasformando la frustrazione in militanza.

Nel frattempo, anche in Israele, l’assenza di una prospettiva di pace ha favorito l’ascesa di partiti ultra-nazionalisti e religiosi estremisti, oggi presenti ai vertici del governo. Si è così innescato un circolo vizioso: il rifiuto della soluzione politica alimenta l’estremismo su entrambi i fronti, rendendo la pace sempre più remota e il conflitto sempre più permanente.

Le conseguenze sono gravi e tangibili:

proseguimento dell’occupazione militare, civile e giuridica;

espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania;

segregazione crescente tra israeliani e palestinesi;

negazione dei diritti fondamentali a milioni di persone;

attacchi contro civili, instabilità alle frontiere e un futuro privo di pace per entrambe le popolazioni.

Numerosi ex leader israeliani moderati – tra cui Shlomo Ben-Ami, Ehud Olmert e Tzipi Livni – hanno affermato che la sicurezza di Israele è inseparabile dalla creazione di uno Stato palestinese sovrano, democratico e smilitarizzato. Non si tratta di un atto di generosità, ma di una strategia di sopravvivenza nazionale.

La mancata soluzione politica ha già prodotto sanzioni morali, boicottaggi e isolamento diplomatico, mentre la politica israeliana viene sempre più percepita come coloniale e di apartheid, come denunciato da Amnesty International e Human Rights Watch. Israele rischia:

sanzioni crescenti da parte di organismi internazionali come l’UE e la Corte Penale Internazionale;

perdita di consenso globale, soprattutto tra i Paesi del Sud Globale6 e le nuove generazioni occidentali7;

erosione della propria legittimità, con il rafforzamento della narrativa di uno Stato che nega i diritti fondamentali.

Al contrario, la creazione di uno Stato palestinese rappresenterebbe:

la rimozione di una delle principali cause di conflitto regionale;

la possibilità di accordi di sicurezza bilaterali e multilaterali con Paesi come Giordania ed Egitto;

l’apertura a una pace fredda, ma duratura, come già avvenuto con altri Stati arabi;

il rafforzamento delle forze palestinesi moderate, isolando Hamas e la Jihad Islamica.

Negare la nascita dello Stato palestinese significa condannare entrambe le popolazioni a vivere in un eterno stato d’assedio, dove la sicurezza è illusoria, la pace è irraggiungibile e il futuro è ostaggio dell’estremismo. Come ha affermato lo scrittore israeliano Amos Oz:

Due Stati per due popoli non è solo una soluzione giusta: è l’unica soluzione razionale. Tutto il resto è solo attesa del prossimo disastro.8

Considerazioni finali

La convinzione che la sicurezza di Israele possa essere garantita solo attraverso il dominio militare e il contenimento permanente del popolo palestinese si sta rivelando miope e controproducente. Le guerre con l’Iran e le operazioni a Gaza mostrano che, anche con una superiorità militare schiacciante, Israele rimane vulnerabile di fronte a nuove tecnologie belliche, a minacce asimmetriche e all’erosione del consenso internazionale.

In questo contesto, la mancata costituzione di uno Stato palestinese non ha affatto aumentato la sicurezza di Israele; al contrario, ha alimentato un conflitto permanente, legittimato nuove ostilità regionali e indebolito le prospettive di stabilità a lungo termine.

L’unica via per garantire una pace reale e duratura è quella della giustizia: il riconoscimento dei diritti fondamentali del popolo palestinese, a partire dalla creazione di uno Stato indipendente, sovrano e riconosciuto, accanto a Israele.

Solo così potrà nascere una nuova sicurezza, fondata non sul predominio, ma sul rispetto reciproco, sulla cooperazione e sulla convivenza. La sicurezza attraverso la giustizia non è un’utopia: è l’unico realismo possibile.

La mancata costituzione dello Stato palestinese non protegge gli israeliani, ma li condanna a vivere in uno stato di guerra perenne, tra paura, militarizzazione della società e isolamento diplomatico. Solo una soluzione politica giusta ed equa può garantire sicurezza reale e duratura a entrambe le popolazioni. Sicurezza e giustizia, sono due facce della stessa medaglia. La soluzione dei due Stati non è un'utopia: è l'unico realismo possibile.

Note

1 Per approfondire: Gli assassinii mirati di Isreaele.

2 Per tenersi aggiornati seguire il servizio di Fanpage.

3 L'articolo pubblicato su Réseau International: Voici la preuve qu’Israël a perdu la guerre (et des signes que le conflit est sur le point de reprendre).

4 I confini del 1967, noti anche come linee del cessate il fuoco del 1949 o linee verdi, si riferiscono ai confini esistenti tra Israele e i territori arabi prima della Guerra dei Sei Giorni del giugno 1967. In quella guerra, Israele occupò diversi territori arabi, tra cui: Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est), precedentemente sotto controllo giordano, Striscia di Gaza, precedentemente amministrata dall’Egitto, Alture del Golan, appartenenti alla Siria, Penisola del Sinai, poi restituita all’Egitto con gli Accordi di Camp David. Pertanto, uno Stato palestinese secondo i confini del 1967 includerebbe: Cisgiordania: con Gerusalemme Est come capitale dello Stato palestinese. Striscia di Gaza: sotto amministrazione palestinese, Collegamento territoriale (ipotetico) tra Gaza e Cisgiordania. Questi confini sono riconosciuti da gran parte della comunità internazionale come base per una soluzione a due Stati.

5 L’intera area chiamata “Palestina” (inclusi Cisgiordania, Gaza e Israele attuale) era sotto amministrazione britannica dal 1920, in base al Mandato della Società delle Nazioni.

La Gran Bretagna, incapace di gestire le crescenti tensioni tra ebrei e arabi, rimise il mandato all’ONU, che nel novembre 1947 approvò la Risoluzione 181, proponendo la partizione della Palestina in: uno Stato ebraico, uno Stato arabo e una zona internazionale per Gerusalemme.

6 Il termine "Sud Globale" si riferisce a un insieme di Paesi che, storicamente e geopoliticamente, si trovano in una posizione di svantaggio economico, politico o coloniale rispetto al cosiddetto "Nord globale" (Europa occidentale, Nord America, Giappone, Australia, ecc.). In definitiva, detti Paesi comprendono: Africa (Nigeria, Sudafrica, Kenya, Egitto, Etiopia, Senegal, Ghana, Algeria, Marocco, Tunisia, Libia, ecc.)l, America Latina e Caraibi (Brasile, Argentina, Messico, Colombia, Venezuela, Cile, Bolivia, Cuba, Haiti, ecc.), Asia (India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Filippine, Vietnam, Iran, Iraq, Siria, Palestina, ecc.), Medio Oriente (Libano, Giordania, Yemen, Sudan, Libia, ecc.), Oceania Papua Nuova Guinea, Isole Fiji, Samoa, ecc.).

7 Con l’espressione “nuove generazioni occidentali” si fa riferimento, in senso ampio, ai giovani e ai giovani adulti che vivono nei Paesi dell’Occidente — cioè in Europa, Nord America, Australia, Nuova Zelanda e in parte dell’America Latina — e che sono nati o cresciuti dalla fine degli anni Novanta in poi.

8 La frase "Due Stati per due popoli non è solo una soluzione giusta: è l’unica soluzione razionale. Tutto il resto è solo attesa del prossimo disastro" è attribuita a Padre Ibrahim Faltas, francescano e vicario della Custodia di Terra Santa. In diverse interviste, tra cui una pubblicata nel febbraio 2025, ha espresso con forza che la soluzione dei due Stati è l’unica via possibile per una pace duratura tra israeliani e palestinesi, sottolineando che non si tratta di uno slogan, ma di una necessità concreta e urgente.

Fonti e riferimenti

Amnesty International (2020): Report on the Israeli-Palestinian conflict.

BDS Movement (2023): Annual Report on Boycott Activities.

Human Rights Watch (2024): Gaza: Civilian Impact of Recent Military Operations.

International Crisis Group (2024): Iran-Israel Conflict Analysis.

ONU (2009): Goldstone Report on Gaza Conflict.

ONU (2024): Report on Human Rights Violations in Gaza.

Repubblica (2024): Analisi sulla guerra Israele-Iran.

Annan, K. (2004): Statement on Middle East Peace Process.

ONU (2025): Rapporto n. 180 dell'UNRWA sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est del 18 luglio 2025.