A descrença numa prática que foi arduamente conquistada não é apenas um sinal de desânimo; é um retrocesso civilizacional. Enquanto sociedade e, especificamente, enquanto profissionais, temos o dever moral de valorizar as lutas pretéritas que alicerçaram os direitos com os quais hoje convivemos com uma naturalidade quase negligente. Sem memória histórica, a indignação coletiva dissolve-se lentamente em silêncio.

Tomamos por garantidos valores e critérios que estão ainda longe de estarem absolutamente enraizados. São “pequenos luxos”, se assim os quisermos considerar: descontos para a segurança social (que nem todos partilham da mesma opinião), o direito ao repouso semanal, por vezes seguros de saúde, etc.; que, embora conquistas invisíveis na rotina, capacitaram a nossa existência moderna. Contudo, assistimos hoje a um fenómeno preocupante: a banalização da greve...

Se o instrumento da greve não for aplicado com a dignidade e o propósito para os quais foi desenhado, então é preferível que não seja utilizado. A greve, na sua génese, é uma ferramenta de rutura, um grito de “basta” perante a injustiça e de “não vamos tolerar mais isto”. Não foi concebida para ser um mero dia de ausência, nem muito menos uma arma apontada aos nossos pares.

O objetivo jamais será prejudicar os trabalhadores, mas sim as entidades pelas quais queremos mostrar o nosso grito de revolta.

O que observamos no Portugal contemporâneo é uma distorção perversa deste mecanismo. A greve não deve servir para prejudicar o estudante que procura o saber, o visitante que move a economia, e, muito menos, o trabalhador precário que já não consegue apanhar o transporte ou o utente que fica sem médico o dia todo. A greve não deve prejudicar quem já carrega o peso da fragilidade.

A verdadeira greve deve fazer-se sentir na pele de quem decide e, quiçá, abalar os alicerces financeiros de quem lucra com a exploração. O objetivo é demonstrar, inequivocamente, a falta vital que fazemos enquanto força motriz da produção e do serviço.

Fazer greve seria, por exemplo, manter o metro a funcionar, mas abrir as cancelas, permitindo a circulação sem receita, afetando o lucro e não o povo. Pelo contrário, enchem-se pela escassez à qual se convertem, transformando-nos, numa metáfora tristemente literal, em atum prensado numa embalagem de metal. Como se a nossa dignidade individual já não estivesse suficientemente comprimida pelas exigências do quotidiano. Seria também, o professor ir à escola, não para seguir o programa cego, mas para dedicar o dia à formação cívica e ao debate crítico com os alunos. Seria o profissional de saúde recusar a burocracia administrativa para se focar exclusivamente no doente. Seria recusar turnos desumanos para valorizar o direito biológico ao sono. A greve exige criatividade e coragem, não inércia. Não é o ócio da almofada ou do passeio. Isso não é luta; são férias.

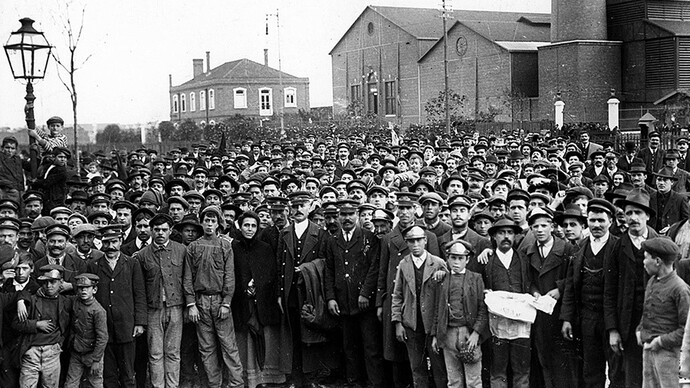

Para compreendermos a dimensão ética do que hoje desperdiçamos, é imperioso recuar no tempo. A história transporta-nos desde as areias de Deir el-Medina, no Egipto de Ramsés III (palco da primeira greve documentada do mundo), até ao despertar da consciência de classe no nosso próprio território. Recordo, com a reverência devida, o ano 1849, como o ano da primeira greve moderna em Portugal, protagonizada pelos metalúrgicos em Portugal, contra o trabalho noturno.

Quando contrastamos essa génese de sacrifício com a leviandade de certas paralisações contemporâneas, torna-se dolorosamente evidente que algo fundamental se perdeu no caminho.

Assim, fazer greve de forma cega, atingindo os nossos semelhantes, é colaborar com um sistema enraizado no “deixa andar”, numa apatia cúmplice.

E esperamos.

O povo, na sua infinita paciência, espera, enquanto o impacto real dessa paragem se dilui na burocracia e raramente chega aos gabinetes onde o ar condicionado nunca falha.

É imperioso, também, dissecar a dimensão política deste teatro. Sabemos que os grupos políticos e sindicais raramente afinam pelo mesmo diapasão.

Todavia, quando observamos uma convergência, quando o espectro político se une numa paralisação, é sinal de que a temática transcende a mera disputa partidária; é sinal de que há uma ferida social que exige ser repensada urgentemente.

É sinal de que a luta deve ser feita e as práticas repensadas.

Infelizmente, a falta de coesão frequente retira a legitimidade ao ato, transformando-o num ruído de fundo que a sociedade aprendeu a ignorar.

A greve perdeu a sua mística de solidariedade para se tornar, demasiadas vezes, num ato egoísta ou num feriado encapotado. Nada melhor do que uma segunda ou sexta, perfazendo um fim de semana prolongado. Dias de passeios para alguns, outros de revolta.

É urgente resgatar a sua essência.

A greve deve ser um ato solene de união e respeito mútuo. Não pode ser usada levianamente nem por mero oportunismo de calendário. Deve ser um grito.

Enquanto a paralisação for inócua para os poderosos e dolorosa para o povo, não estaremos a lutar por direitos; estaremos apenas a canibalizar a nossa própria classe.

E, para tal, prefiro jamais fazer greve.