Armilla era l’antico nome di Verméi nel dialetto solandro, un piccolo comune italiano di circa 1900 abitanti, incastonato tra le montagne della Val di Sole, in provincia di Trento. Un luogo che respira storia e resilienza, situato a 1261 metri sul livello del mare. Da sempre, Vermiglio è stato un paese di confine, una terra di passaggio tra popolazioni diverse. Fino al 1918, il passo del Tonale segnava il confine tra l’impero austro-ungarico e il Regno d’Italia. Poi, con il ridisegnarsi della geografia politica, divenne il confine naturale tra Trentino-Alto Adige e Lombardia.

Mia nonna materna nacque in questo angolo di mondo durante il periodo in cui la regione apparteneva ancora all’impero austro-ungarico. Vermiglio è un caso unico nella Val di Sole: durante la Prima Guerra Mondiale fu completamente evacuato, i suoi abitanti costretti a lasciare tutto per essere deportati nelle baracche del campo profughi di Mitterndorf, in Austria. Una ferita profonda e inguaribile. Più del 50 per cento dei deportati morì per tubercolosi, polmonite, tifo e chi fece ritorno a Vermiglio dopo la guerra trovò la distruzione totale.

Questo capitolo doloroso della nostra storia è passato quasi inosservato nella cultura popolare. Nemmeno la pellicola “Vermiglio”, di Maura Delpero, che ha ricevuto il Leone d’Argento all’ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia, ha dedicato spazio a questa tragedia. Un film che, pur lodato dalla critica per la sua fotografia accurata e la regia misurata, lascia un vuoto nel cuore di chi conosce realmente quei luoghi.

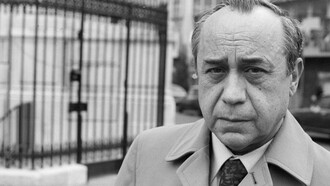

Mia nonna materna Margherita Daldoss (22/05/1908 – 30/01/1974) all’età di sette anni il giorno della partenza per Mitterndorf

Mia nonna materna Margherita Daldoss (22/05/1908 – 30/01/1974) all’età di sette anni il giorno della partenza per Mitterndorf

Anche se decenni dopo, anch’io sono nato in quei luoghi, a pochi chilometri di distanza in una valle abbracciata dalle montagne dell’Ortles-Cevedale e attraversata dal torrente Noce. Un luogo dove ogni stagione è poesia: il silenzio ovattato dell’inverno, il caleidoscopio dei colori autunnali, il risveglio fragoroso della primavera. E poi il bosco, un universo a sé, intriso di misteri e promesse.

Ma tutto questo, nel film, sembra lontano, sfocato. Vermiglio, il paese, resta un’ombra: la sua piazza, le sue vie, i suoi abitanti non trovano spazio, se non per onorare un ricordo personale.

Proprio per questo, ho sentito la mancanza di ciò che rende quel paese vivo: le voci delle famiglie che si chiamano da una finestra all’altra, il calore di una comunità che affrontava insieme il freddo invernale, il meraviglioso spettacolo dei boschi che si tingono d’oro e di rosso in autunno, il dolce risveglio della natura in primavera. Nel film, tutto questo non si percepisce. La narrazione è confinata a una famiglia che sembra vivere ai margini del paese, isolata dal tessuto sociale. Anche la festa di Santa Lucia, una celebrazione che riunisce la comunità, appare slegata dal contesto.

Eppure, la bellezza e il significato di quei tempi non risiedono solo nei paesaggi. Risiedono nei gesti semplici, nell’umanità di chi viveva con poco, ma lo condivideva con gli altri. Allora, le difficoltà erano collettive: il freddo entrava nelle case di tutti, la fame non risparmiava nessuno. Ma proprio in quella condivisione nasceva un senso di appartenenza, una solidarietà che oggi sembra irrimediabilmente perduta.

Il benessere materiale che abbiamo conquistato ci ha reso più soli. Un tempo, per giocare, bastava un prato e la fantasia. Oggi, invece, i bambini si isolano davanti a uno schermo, comunicando con amici virtuali che non hanno mai incontrato. Siamo più connessi che mai, ma la connessione umana, quella vera, sembra essersi spezzata.

Era il 1968 quando Stanley Kubrick, con il suo capolavoro 2001: Odissea nello spazio, ci mostrò un futuro distopico in cui la tecnologia dominava le vite umane. Quel futuro è ora il nostro presente. Viviamo in un mondo in cui l’intelligenza artificiale e la tecnologia hanno sostituito gran parte dell’interazione umana.

È un progresso che ci ha portato comodità, ma ci ha anche tolto qualcosa di prezioso: la capacità di guardarci negli occhi, di condividere un sorriso autentico, di ascoltare senza distrazioni.

Un tempo, i rapporti umani erano il cuore pulsante della vita quotidiana. Le porte delle case rimanevano aperte, segno di fiducia e comunità. Oggi, siamo circondati da porte blindate, telecamere di sicurezza e inferriate. Proteggiamo i nostri beni materiali, ma a quale costo?

La vera ricchezza, i legami umani, sono sempre più fragili.

Gli anziani che necessitano di assistenza e che, per una ragione o per un’altra, si trovano costretti a ricorrere alle RSA, spesso finiscono per essere considerati pazienti problematici, fastidiosi, un peso da gestire. Entrano con le loro gambe, portando con sé anni di vita vissuta, sogni e ricordi. Ma troppo spesso, in pochi mesi, diventano parte di quel silenzioso trenino di persone abbandonate su una sedia a rotelle, occhi fissi nel vuoto, in un’attesa straziante che sembra non avere altro scopo se non quello di morire.

Eppure, ognuno di loro è un mondo, una storia unica e irripetibile. Hanno costruito, amato, sofferto. Hanno lottato per noi, per un futuro che oggi abitiamo. Possibile che tutto questo si riduca a un'esistenza che svanisce nell’indifferenza?

Perché invece non immaginare un futuro diverso per loro? Un luogo che non sia solo un ricovero, ma una vera casa. Strutture pensate per celebrare e valorizzare quel prezioso bagaglio di esperienza che ogni anziano porta con sé. Luoghi in cui possano continuare a sentirsi utili, non solo per sé stessi, ma anche per gli altri.

Immaginiamo spazi dove possano coltivare i loro hobby, raccontare le loro storie, condividere il loro sapere con le nuove generazioni. Dove possano dipingere, leggere, giocare. Dove ogni giornata abbia un senso, dove un sorriso non sia un’eccezione, ma una regola. Percorsi di lettura, momenti di gioco, laboratori creativi, orti da curare, animali da accudire. Luoghi di interazione, di vitalità, di amore.

Non sono "vecchi da parcheggiare", ma persone da amare e ascoltare. Hanno bisogno di cura, sì, ma anche di dignità, di affetto, di uno scopo. Non lasciamo che il tramonto della loro vita sia freddo e buio. Facciamo sì che sia caldo, pieno di luce e ricco soprattutto di significato.

Se non riusciamo ad onorare il passato, come possiamo costruire un futuro? Le generazioni odierne sembrano incapaci di apprezzare il valore delle cose. Distruggiamo ciò che i nostri padri e nonni hanno costruito con fatica e sacrificio. Dopo le guerre mondiali, le comunità si rimboccarono le maniche per ricostruire. Oggi, invece, sembriamo incapaci di preservare ciò che abbiamo.

Viviamo in una società divisa, polarizzata, dove le disuguaglianze sono sempre più evidenti. I ricchi accumulano ricchezze, mentre i poveri lottano per sopravvivere. La classe media, che un tempo garantiva stabilità, si sta lentamente erodendo. Anche nelle professioni più nobili, come quelle di medici, insegnanti e infermieri, si nota un declino preoccupante. Un tempo, questi mestieri erano vocazioni, missioni. Oggi, troppo spesso, si riducono a impieghi svolti senza passione, spinti solo dalla necessità di uno stipendio.

Forse, più che cercare il progresso a tutti i costi, dovremmo fermarci a riflettere su cosa significhi davvero vivere. Dovremmo riscoprire il valore della semplicità, dei legami umani, della solidarietà. Perché, alla fine, non sono i beni materiali a dare senso alla vita, ma le persone, i ricordi, quei momenti condivisi che ci fanno sentire parte di qualcosa di più grande.

La ruota della storia gira inesorabile, ma abbiamo ancora tempo per scegliere la direzione. Non lasciamo che il progresso tecnologico divori il progresso umano. Facciamo sì che il futuro sia un luogo di connessione, non di solitudine. Un luogo in cui la memoria dei nostri anziani, la forza delle nostre comunità e la bellezza delle nostre tradizioni possano continuare a vivere e a ispirare.

Solo così, forse, potremo guardare al domani con speranza e non con rimpianto, rivedendo il passato.