La tinta es el puente entre su silencio y nuestra voz, entre su oscuridad y nuestra luz…

(HR)

El primer paso para llegar al inalcanzable saber es el conocerse. Lo sabía Sócrates. Y cuanto más sabe uno de sí mismo, más descubre en sí las señales de la grandeza y la vastedad del Universo que lo constituye en su naturaleza más última. Somos una metáfora terminal del poema más grande que podemos llegar a intuir. Luego, y tratándose de una terminal, sólo nos queda la fatalidad del regreso… aunque este proceso nunca se dará por donde vinimos ya que el tiempo impide todo verdadero regreso: como todo cambia constantemente, no es posible la memoria más allá de la ilusión de nuestra psique.

En efecto: el tiempo pasa por los recuerdos, por la memoria (la buena y también por la mala). El tiempo pasa por el arrepentimiento, por la angustia y la ansiedad. Pasa por la nostalgia y por la esperanza. El tiempo pasa por la Fe... pero rara vez pasa el tiempo por los relojes… No hay un tiempo que lleve en sí su pasado: el tiempo no recuerda… y así morimos: como el tren que llegó a la terminal y regresa a su manera: desmemoriado. Mientras tanto, lo único que en la terminal se espera de nosotros, mientras aguardamos para abordar el tren del regreso, es que demos algunas vueltas mirando las vidrieras del mundo real y especular acerca de ese viaje de regreso… Especulando, pero sabiendo que “Todo vuelve a su origen: los cuerpos a la tierra; la sangre al agua; el calor al fuego; el aliento al aire. Quien nace en armonía, muere en armonía” (refrán turco)…

Es que no habiendo memoria del viaje hacia la metáfora terminal en la que estamos, debemos especular acerca de nuestro retorno. Especular, reflejarnos, reflexionar, reconocer al Universo en nosotros: conocernos en el cosmos. Y en la medida en que podemos indagar en su naturaleza, más nos damos cuenta de que cada vez menos aparece el yo en esa historia y más aparece el resto del Universo. Y así terminamos dándonos cuenta de que todo gnóthi seautón –todo “conócete a ti mismo”– es, de últimas, un inteligente saber el sabor a verdad que tienen las cosas... y que uno (su yo y su historia) fue, en toda esa aventura, apenas una vistosa y muchas veces infecunda hechura retórica…

Un cuento

Recordemos un viejo relato escrito hace muy poco: había una vez una sucia y triste choza en una parte cualquiera del barrio de nuestra mente, donde habitaba un personaje violento, agresivo e infantil. Su nombre era Ego y sus gritos y berrinches estropeaban la natural calma que se esperaba reinara en el barrio.

Ciego y sordo a la armonía del vecindario –que es infinito–, Ego molestaba e irritaba a todos: hablaba tan fuerte que, aunque no se quisiera, se lo oía en todas partes. Y hablaba constantemente y siempre tenía miedo y siempre sospechaba de todo silencio que se elevara más allá de los duros y frágiles muros de su absurda choza... En algunas ocasiones, el barrio de la mente supo juntar firmas para echarlo o, por lo menos, para dormirlo un tanto, y cuando lo lograba, la felicidad reinaba de nuevo en todas partes: el barrio de la Mente se volvía amistoso y amable; producía de nuevo belleza en sus calles y jardines y no quería imponerle a los otros barrios –también infinitos– ni sus categorías ni sus ideas...

Y se convertía en un pueblo que no tenía intendente ni cobraba impuestos y donde los amantes hacían el amor en un lecho de silvestre felicidad. Pero en otras ocasiones, el barrio se contagiaba sin querer de los gritos y constantes angustias de Ego y los vecinos se volvían incapaces de mantener la armonía... Al final, al vecindario se le mudaban algunos de sus mejores habitantes y se aislaba, y la Mente, otrora infinita y feliz haciendo amores, se tornaba pequeña y mezquina y terminaba arruinándose para siempre. Y el oscuro barrio acababa sus días olvidado y triste, bajo oscuros nubarrones de lógica, arrumbado en una sucia celda de un violento manicomio que ya a nadie le importaba ni parecía recordar... A ese manicomio se lo solía llamar “Civilización”.

Es que el espíritu del Hombre –cuando está activo y no domeñado por el egocentrismo– se ve atormentado a la vez que rescatado por una libertad desafiante. Y es desafiante porque la libertad se hace con futuro, es decir: no con lo que debe ser, sino con lo que puede ser. Y es esa posibilidad de ser lo que fogonea el demonio tan humano de la curiosidad: una voluntad de excederse, de existir, de extraviarse fuera del ser en el mundo de lo posible. Un hambre no ya de apoderarse, sino de entregarse a lo que percibe y siente. Le fascina asomarse al vacío del abismo que desborda en su interior, y no toma la precaución de la que hablaba Nietzsche: cuando el abismo mire dentro de nosotros, ya estaremos cayendo en él y seremos entonces nosotros quienes veremos al cielo alejarse desde los ojos del abismo, como un Lucifer o un Prometeo.

Al espíritu activo –al poeta, en tanto que creador– le seduce la sensación de suspenso ante la antigua incógnita de lo Humano. Comienza a despojarse de su interés por los conocimientos positivos, y cada vez le interesan menos aquellos conocimientos de lo que es simplemente 'real'. Su mundo intelectual se torna, entonces, mágico, un permanente aprendiz de hechicero: aspira a ser el brujo de su propio enigma y así le van creciendo las alas de poeta. Su alma se vuelve sensitiva ante lo oculto y se autoconoce como el pecado original de un perfecto enigma. El espíritu del Hombre –cuando está activo– se pierde voluntariamente en la niebla de lo que no puede alcanzar... y así habrá de ser su propio héroe, forjándose su propio destino. Un héroe romántico e insociable… solo, sea en lo alto del Gólgota, en el helado Infierno o sobre la solitaria roca del Cáucaso, como Prometeo. Un héroe que buscará transformar el misterio del alma que lo angustia en el más profundo de sus secretos y mezquinarlo, esconderlo, entre los versos de un poema.

Porque un artista expresa la necesidad y la esperanza del espíritu: es siempre un educador moral, y el epítome de esa postura no será el escalón de la Filosofía sino el del Arte. Porque el artista nunca deberá amigarse con lo real: debe enfrentar a la realidad como su enemigo. Debe obligar a la realidad a ajustarse a la Verdad que el artista representa como su heraldo. Porque no somos sólo razón ni sólo sinrazón. No somos esa simple división del consciente y del inconsciente. Somos una constelación de saberes, intuiciones y sentires que conforman una red verdaderamente infinita, a la cual no podremos conocer, porque somos mucho más que todo lo que podemos concebir en forma consciente…

Y no caigamos en el materialismo inocente de creer que es el cerebro el que entiende algo: todo el sistema nervioso es un amasijo de materia viva ¿qué puede llegar a entender? Él sólo hace, y su hacer es vivir para asegurarse que su entorno de glándulas, músculos, sangre y huesos pueda seguir viviendo con el fin de darle vida a él para que él le asegure vida a sus proveedores, en un bucle autorreferencial abierto a un misterio material y energético de vida, hecho de vacas, lechugas, agua y algunas cosas más que comemos y que también pugnaron por seguir viviendo. ¿Qué podría querer entender más allá de su objetivo como sistema de sistemas, que es perdurar en el tiempo? Hay necesariamente algo más que el cerebro y su cohorte de órganos, aparatos y sistemas. ¿Será un habitante invisible1 al que podríamos llamar espíritu… o alma, si es que lo concebimos ligado al mundo material?

La respuesta es y ha sido siempre, el silencio… pero hay, sin embargo, otro tipo de voz en todo esto que no está hecha para ser escuchada, y para escucharla hacen falta oídos de una profundidad infinita y silencios de una eternidad que difícilmente provea la biología… a no ser que se la vea como un milagro en el que hay que creer antes que entender. Del mismo modo, el misterio seguirá siendo misterio para el poeta: él no nos revelará nada desde su laboratorio de palabras: escribe pero no sabe qué es lo que pasa cuando de su pluma entintada nace un poema. Derivando por las fuerzas de las corrientes de su biología, su embarcación vive en el misterio de vientos que no controla: escribe a la luz de una sola lámpara que ilumina únicamente su área creativa, mientras todo lo que lo rodea permanece a oscuras… y luego, de improviso, una mano secreta y enguantada –enmascarada– dejará sobre su escritorio una rosa, y el poeta derramará su tinta sobre esa rosa...

También se ha dicho que Dios tiene su máscara, y que esa máscara se llama misterio, y por eso dijimos en una anterior oportunidad2 que “la poesía no puede participar de la realidad domesticada de frases hechas y lugares comunes, sino que es una luz que se desboca... que pierde el contacto con la boca. Entre la pluma y el papel, como entre las tibias mariposas de un beso, arde la realidad indomesticada que ya no puede decir el idioma conocido, o porque es metáfora o porque está besando…”. El idioma de la literatura –no el idioma con el que se escribe o se lee– es un secreto que nos es ajeno. Es entendible, pero se nos oculta. Esconde significados allí donde la figura poética o el roce de los labios transforman nuestro mundo interior y lo escinde, paradójicamente, para poder sentir la necesidad de la unidad, hasta el punto de que ya no puede decir el idioma conocido, porque en toda verdadera unidad no puede haber diálogo: la lógica lo impide… y los besos también.

El texto será siempre, entonces, nuestra salida al sexo del texto, porque éste nos seduce: “Hablar del placer tiene un valor táctico” nos dice R. Barthes. El Amor es fuego... y en la cáustica del Amor, cielo e infierno se identifican y así, el placer del leer, más allá de toda táctica, es una estrategia para acercarnos al himen –el texto textil– que se habrá de romper, y la táctica –conseguir elidir ese velo– es lectura desnuda: nada que medie entre la palabra escrita y los ojos que la leen, la acarician… la excitan. Son ojos que no son los mismos que los que ven: los que ven no saben lo que es el amor del leer.

La lectura y lo leído serán por siempre virginales: hemos cambiado desde la última vez que leímos algo, de modo que, aunque el texto nunca varíe por gracia de la tinta, el reencuentro con esa tinta es siempre un nuevo desfloramiento: elidir la flor para que el fruto sea, es organizar las palabras desde la clandestinidad del alma, desde las tinieblas inherentes al intelecto, cuya estética original es la irrepetible estética del que crea... y recrearemos también lo leído con los fulgores de algún infierno personal… porque el dolor también sabe escribir y leer.

La tinta en sus dos caras, la escritora y la lectora, debe sernos un protocolo de silencios y virtudes que se habrá de compartir si se aspira a la consumación del acto estético del escribir como un todo: que las dos caras de la tinta por fin se besen. Porque no se escribe para el que lee, sino para el que siente, aunque el recurso mnémico sea la lectura como mecanismo psicológico. Porque hay quienes creen que, simplemente, leer es leer. Y así, leen y creen que han sentido, que han sido algo, leyendo libros llevados por las alfombras mágicas de las críticas y de los números de volúmenes vendidos. El esfuerzo de leer es hoy –con tanto teléfono móvil a mano– de mayor valor que nunca, porque muchos creen que leer es sólo darle la razón a la tinta...

¿Hay un qué leer?

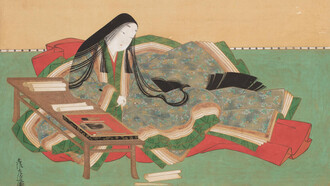

Todo es literario: el códice; el rollo; la arenisca norafricana labrada con jeroglíficos; ese escrito de Cristo en el polvo que nadie leyó; la pluma sin tinta y la entintada; el papel desechado en el cesto; el papiro legendario; los textos Kojiki y el Nihonshoki del s. VIII; las tablillas de bambú Tsing hua de la era de los Reinos Combatientes; los memorizantes monjes prevédicos; la idea; la inspiración; la mirada del que mira la nada; el instante previo al haiku; una canción alegre o un dirge de gaitas escocesas ... todo, en fin, es lo literario como progresiva realización de lo humano.

Pero ¿son esencialmente humanos el placer o el dolor? ¿Son humanas la alegría o la tristeza? No: son ellos para ellos en la ambigua conciencia del Hombre: no conocemos la deriva del fruto tras el eventual placer, así como tras el esfuerzo y la fatiga del leer. Son ellos para ellos: fantasmas ciegos que deambulan por una biblioteca cuyas puertas son como las tapas de un libro que todavía nadie abrió. Mientras la carne hable de placeres y dolores, de tristezas y alegrías, no habrá literatura. El frío, el sol o la lluvia. La nube, el volcán, la serenidad de un cielo estrellado o la muerte de un pequeño grillo en la vastedad del campo... todo es, en la carne, un fenómeno más, un hecho sin nombre, sin palabra, sin texto. Sin tiempo ni espacio.

Yo me ocurro y no puedo hacer nada con eso ni contra eso. Nada puede hacer el león para evitar serlo ni su víctima para dejar de serlo. El mundo, el Universo, se ocurre, como si le perteneciera a otro su verdad. Sin embargo, si hay un “me duele” o un “me gusta” se ha atravesado la barrera entre lo que se ocurre a sí mismo y lo que me ocurre como entidad ecomental que excede al cerebro. Hay alguien que ha iniciado el universo literario de su propia vida. Vivir en serio es contar una historia, y así la vida será literatura.

Mi gato ve, a través de la ventana, el paseo por el jardín de los pájaros que no puede cazar por culpa del vidrio, pero sus bigotes se estremecen porque murmura una indescifrable plegaria gatuna. Su mirada y su cabeza siguen con atención las evoluciones de los pájaros entre el pasto y ha comenzado a suceder algo muy parecido a lo literario: el vidrio ha sido vencido por todo aquello que hace al complejo armónico de víctima y victimario. Hay toda una historia de velocidad, garras y colmillos, de sangre, de plumas desgarradas, de vida y muerte que en verdad no ocurre... pero que ya se escribieron en algún fabuloso soneto que nunca verá la luz porque ya es la luz.

En su mente de gato, el pájaro ya ha muerto: ya percibe el estimulante sabor de la sangre fresca; ya rompe los frágiles huesos y traga los trozos de carne y su boca se va llenando de inútil saliva y su estómago de inútil jugo digestivo. Algo que no pasa en el mundo real, pasa en su cuerpo. Es que es su cuerpo lo que está pasando: es el boceto no escrito de un poema que nunca será.

En paralelo, con el dedo con que acaricio el lomo de un libro en un anaquel, pasa lo mismo: se erizan las plumas de esa ave que es el libro, cuando el dedo amenaza con elegirlo. Se trata de un encuentro erótico: tomamos el volumen, el cuerpo, el libro. Apelamos quizás al guiño pícaro de un señalador tras el fulgor incierto de una copa; o quizás se dé un encuentro clandestino en alguna esquina de una página doblada; o tal vez nos citemos secretamente en la penumbra de un prólogo... Como sea, la lectura ya habrá comenzado con la elegancia táctica de la elección: la rotura del himen ya se dio en la primera mirada de curiosidad, de deseo y amor entrelazados. Y si hay placer en el texto, en la lectura hay amor. Y el amor del leer es cuando el escrito (la pareja que dará su fruto) se encuentra ante la pequeña muerte –le petite mort– de algo que, en definitiva, le es ajeno… como lo era para el gato el apetitoso pájaro tras el vidrio.

La lectura clausura el arco de la escritura haciéndola propia, y en el océano cultural en el que navega quien escribe, se hallará al náufrago que lo leerá. El escritor se cede, entonces, a la voluntad de la lectura. Y cede también las fuerzas constructivas de su escrito, como si fuera una ofrenda o una íntima dedicatoria, para ser rasgado… De hecho, aquel grueso velo del templo de Salomón de diez centímetros de espesor y que dos caballos tirando de él no hubieran podido nunca romper, se rasgó solo, a sí mismo, ante un suceso completamente ajeno a su naturaleza, a algo que ocurría lejos del templo: del mismo lado del vidrio donde pasean los pájaros. Las estructuras iniciales del himen del Sancta Sanctorum debieron ceder ante la clausura de la cruz, como contraparte simbólica de una preñez a pesar de un himen intacto: el lector es el que impone ahora su sistema de leyes y, a la vez, un nuevo mundo de impulsos se hace propiedad del Universo desde el escritor y desde el propio lector, como agentes involuntarios de esas fuerzas.

Hoy

Ahora habla el poeta… el embaucador.

El mundo es hoy un templo sin grandes maestros, con amplias y frías avenidas... sombras de escuelas con más muros, dogmas y tizas que vida, con la estructura fatalista de la objetividad, de lo razonable, de lo lógico y lo sensato. Y por el otro lado está la educación que dan los Estados para mantener vigente la estructura que los sostiene en el poder y, tras ellos, los sistemas económicos políticos globales que viven de esas estructuras que pagan los contribuyentes... El mundo es hoy un templo que ha empezado a dormirse esperando por esas grandes promesas que en nosotros todavía hablan desde la antigüedad. Un templo vacío de hombres ciertos, pero lleno de voces inciertas que declaman al espacio el eco estéril de sí mismas. Un templo de almas estrechas que no viven la vida sino que la espían como animales hambrientos de no saben qué. Un templo donde brillan las mentes como oscuros bolsillos sin fondo; donde la cordura nos llevara al borde del abismo de nuestros corazones y donde sólo el espectro de la ambición es el que empuja, el que motiva.

Un templo de rocas y mares, de vientos y jardines sembrados con selvas y jaguares, tigres y leones... colibríes y volcanes... Un templo con toda la sabia vastedad de lo posible, pero donde el Hombre –esa ceniza que habla– lo enturbia todo con su vocación de dios autosuficiente y pedante... ligado a su propensión de sentirse como una grandiosa estatua de barro crudo, apático e intrascendente, que quiere enseñarle al cielo la profundidad de su vacío interno y sin retorno, como un trofeo de angustia y soledad...

Pero en el verde frescor del Altar más sagrado de la Tierra, se oye todavía una voz pequeña, deslumbrante y generosa que aún nos invita a que, al abrigo de nuestra alma, le quitemos el frío de su soledad a las estrellas y podamos comenzar, una vez más, de nuevo nuestra historia... Ese Altar es la Poesía: ese puñado proteico de agua que se escurre de los dedos y que no alcanza a saciar nuestra sed: la sed de los poetas. Esa agua, ese fuego líquido que se pierde irremediable, es lo que llamamos poema, y poesía será el vano intento de quitarse la sed de totalidad que acosa nuestra alma solitaria. Porque quien desea y busca e invoca su soledad, adquiere una más útil y correcta perspectiva sobre todo lo que lo rodea… y es por eso que debemos perdernos de vista si queremos encontrar nuestro lugar.

Es nuestra invitación a hacer poesía de la vida. Ararse, cultivarse, cosecharse y hacerse pan para el prójimo: tal la misión del poeta. Hagamos poesía: será nuestra insospechable manera de hacer holocaustos y que nadie se entere de que nos hemos vuelto salvajes y hemos dejado atrás nuestra sucia y triste choza de civilización. Es más: muchos hasta creerán que los poetas somos seres civilizados, educados y formales porque contamos sílabas, porfiamos rimas o nos apegamos a alguna forma de lo bello... pero es porque no entienden que la belleza es la forma que toma en nosotros, los poetas, la ferocidad: siempre al acecho de esa gota de luz que pende desprevenida de una hoja, meciéndose al amparo de la lluvia…

Escribí:

Tinta

Por el camino que se llena

de pesares y de amores,

de vidas, rimas y soles,

delirando escribe el poeta.Navegando por la tierra

el poema de su sombra,

como tinta negra en las hojas,

de un cuaderno de tristezas...Y la noche se le posa serena

como una oscura montaña

en su corazón de palabras

con versos que nadie recuerda…y solloza con las estrellas

que la noche le regala,

intentando escribir la mañana

con sombras de tinta negra.

Notas

1 Para ampliar, acceder a nuestro artículo El poder lo invisible.

2 Recomendamos la lectura de nuestro artículo Amor, poesía y misterio.