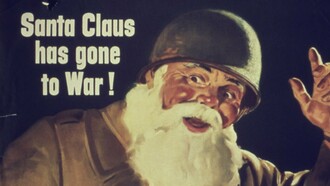

El documental El estado de las cosas (Tatiana Mazú y Joaquín Maito, 2012) comienza con un cartel en donde, en tono irónico, el anónimo personaje escribe: “Desde hace más de 120 años que la compañía Coca-Cola transmite un mensaje de felicidad y alegría al mundo”. Entonces, ¿qué son las cosas, si pensamos más allá de la utilidad y el placer?

Mirando —metafóricamente— en mi propia vida, quizás rememoro la amalgama de objetos que la componen, pero no en un ambiente similar al que me parece lejano del documental, aunque el pasado que retengo en la memoria se reactualice para evocar los recuerdos.

Por ejemplo, pienso en las fotos de familia y el antiguo hogar, el primero del que traté de sacar todo, sin comprender a mis 17 años que no me lo podía llevar en la mudada. Me sacaron de casa en un camión hacia la casa nueva (que era por demás la propiedad de la familia de mi padre en la ciudad), con un “luego lo recogerás todo”. Como despedida, no sabía que antes de un año la iban a vender.

Por supuesto que volví por mis libros, incluso los ilustrados de Tolstoi. Pero como no podía llevarlos en una mochila, fui postergando a otros, y un día supe que ya habían ocupado mi casa irremediablemente. Yo había salido con la idea de regresar, pero no fue posible.

Esa misma sensación de que no podía llevarlo todo me acompañó en el último viaje a La Habana, y allí encontré otros objetos desaliñados en la casa prestada, en las memorias ajenas de un sacerdote ortodoxo griego, los extraños íconos colgando con inmensos ojos en la penumbra de un apartamento de microbrigada, el ventiladores esperpento y las copas, y libros y ropas abandonadas por sus dueñas un día. Todo eso componía una forma de vivir, una ontología, si se quiere, desconocida para mi.

Yo iba solo como huésped del apartamento vacío por unas semanas, pero el apartamento estaba ocupado y me sentía como el dueño de Remate Artigas 1030, Andrés Leonardo Casanova, en el documental, cuando miras los objetos y la disposición de ellos en el espacio: “Entras en la vida de los otros”, es lo que sienten otros entrevistados en el documental.

Hay un pasado, una dimensión temporal del espacio. Lo paradójico es que describir y analizar los objetos, o tratar de comprender la relación entre el espacio y el tiempo, entre los objetos entre sí y entre los humanos y los objetos, ha terminado por convertir a los estudios sobre la cultura material en aquellos que se enfocan en lo simbólico, en juegos del lenguaje que Olsen (2003, p. 93) criticó: se enfocaban en lo mental y representacional y no en los objetos en sí.

Incluso en el campo de la arqueología, pero también en nuestras propias interpretaciones cotidianas, los objetos pasaron de tener un interés social, de ser el medio por el que se comprendía la pertenencia a instituciones, a clases específicas, a una época o a un sentido más personal y subjetivo, en el cual revelan las intersubjetividades: “Partiendo desde esta escala subjetiva, se ha sostenido que la materialidad y espacialidad del mundo contingentemente moldean las acciones e interacciones de las personas” (Acuto y Salvi, p. 14).

Ya no es que los objetos tienen sentido por lo que hacemos con ellos, sino que tienen agencia, pueden influir sobre nuestras perspectivas y experiencias, ontologías y prácticas cotidianas, por más que no lo notemos. Sobre el último aspecto, Dussel (2019) ha escrito que “en primer lugar, el giro material supone incluir a los objetos y las cosas como partícipes plenos en la red de lo social, como actores o actantes —como los llama Latour (2005)— que no son solo ni principalmente la proyección de nuestras acciones, sino que también nos hacen realizar acciones o sentir emociones”.

Esa cierta autonomía que adquieren los objetos permite pensar en el poder de actuar sobre nuestras percepciones y no ser solo entes, cosas pasivas a las que les otorgamos un sentido. La misma autora concluye que hay que atender a lo que los mismos objetos produjeron con su presencia (Dussel, 2019, p. 17).

La pregunta que hago es sobre cómo entrar en contacto con los objetos y las vivencias concretas y singulares de un ambiente ortodoxo, cargado de lirismo oriental, hicieron que yo me acercara a la literatura, a la lengua y a la historia griega, pero posterior a la época clásica del siglo V a.C.

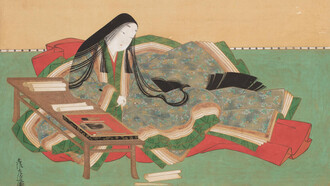

Indirectamente, recibir la influencia por los sentidos de un grupo de objetos desordenados, testigos de un modo de vida diferente, en el primer momento no solo desconocidos, como los hábitos, el bastón, las extrañas copas talladas, los ojos lánguidos de la Virgen Teotokos en maderas preciosas y con una fina pátina en oro, con su propia sacralidad para el dueño de la casa, quien la describía con palabras revestidas de sentidos ocultos, no fue más poderosa que el propio discurso religioso del sacerdote Nicolás.

No en el sentido de convertirme en una practicante de los rituales y ceremonias religiosas, sino en favorecer una vocación por lo llamados estudios orientales que nadie entrevió.

Hay una idea que vemos repetirse en las entrevistas del documental realizado hace cinco años, que expresan tanto los obreros de la casa de remate como el propietario, unos, en lenguaje más descuidado y directo, él con dicción cuidada y mayor amplitud de vocabulario: que en lo que los rodea, sobre todo en las fotos hay una carga histórica, se revela el pasado cotidiano. La gente es sus pertenencias (en un sentido metafórico), aunque muchos se despojen de ellas. Sin saberlo, intuyen esa relación simétrica a la que aludía Dussel.

Tanto es así que, aún en la yuxtaposición, en el caos aparente de objetos de la Casa de Remate Artigas 1030, se puede ver a los objetos, quizás por el desgaste y el uso, como piezas inanimadas a las que le falta algo, y es más allá de los sentidos que les damos, como les intentaba dar yo a cada uno de los muebles en la casa que me habían prestado.

Una licorera puede “hacer más melancólicas las bebidas”, dice el dueño de Artigas 1030. Para él, lo que llegaba a su poder eran fragmentos de otras vidas, vivencias que se podían volver a llenar de significados e historia. La historia no era unívoca y lineal, sino parte de la experiencia personal. Sin embargo, a él le inspiraba pensamientos y reacciones diferentes que a los dueños que se despojaban de los objetos o que los habían recibido.

En el documental, Estela es un ejemplo de cómo los objetos influyen sobre nosotros. A partir de entrar al negocio de los remates, acabó por comprender que no todas las maderas eran iguales ni en su textura ni en sus formas. Terminó por valorar las diferencias y las materias en sí, además de lo que hacen los agentes que las manipulan en piezas utilitarias, estudiando sus características y cómo se fabricaron los objetos, con valores estéticos, utilitarios, etc.

Todo está sujeto a interpretaciones, significados y narrativas, aún lo más sencillo. También yo aprendí eso al convivir con cosas ajenas, al aprender la historia por medio de los libros que me proporcionaron y los que estaban en la misma casa.

Por supuesto que, al final, terminé por incorporarlos a mi historia de vida y resignificarlos, sin pensar en las relaciones entre ellos y yo que hoy, a la distancia de tres años, me parecen más nítidas.

No obstante, en el plano teórico, conllevan reflexionar sobre las múltiples variantes que implican la experiencia individual y la mediación u agencia de las cosas, sin perder de vista que son materia cargada de valores culturales, que cambian según se contextualizan y de acuerdo a los que interactúan con ellos.

Referencias

Acuto F. y Franco Salvi V. (Editores) (2015). Personas, cosas, relaciones. Reflexiones arqueológicas sobre las materialidades pasadas y presentes. Ediciones Abya-Yala, Quito.

Dussel, Ines (2019). La cultura material de la escolarización, reflexiones en torno a un giro historiográfico. “Educar em revista”, 35 (76), 13-29.

Olsen, B. (2003). Material culture after text: re-membering things. “Norwegian Archaeological Review”, 36(2), 87-104.