Estoy solo y no hay nadie en el espejo...

(J. L. Borges)

No. En los espejos nunca hay nadie. Ni nadie ni nada, pero no podemos evitar ver o vernos en ellos y ver un mundo enmarcado que detiene con un golpe la punta de nuestros dedos al querer atravesar su falsa atmósfera de luz y objetos. Pudieron, entre otros, la Alicia de Carroll y el Neo de los hermanos Wachowsky, y a su través alcanzar otros mundos, pero ¿hace falta literatura o cine para lograrlo? Ya veremos. Como sea, nunca hay nadie pero siempre nos buscamos en ellos con el mismo absurdo y sospechoso ahínco.

Jacques Lacan fue quien presentó, en la década de 1930, su teoría de la fase especular para destacar la génesis del yo en el aparato psíquico infantil, afirmando un “yo” deíctico “je”, hasta evolucionar hacia un “moi”, un yo sustantivado: “C'est moi": “soy yo” (como en inglés, diferenciando el pronombre “I”, por “me”… cosa que no ocurre plenamente en el castellano). “…ese que está allá, en el espejo soy yo…”. Ya Horton Cooley, entre los siglos XIX y XX, hablaba del “yo-espejo”. Teoría que sostiene que, así como nunca podremos vernos físicamente sin usar un espejo, tampoco podemos vernos a nosotros mismos en lo psicológico si no es reflejándonos en los demás: el otro me realiza como persona. Como sea, las controversias acerca del origen del yo serán muchas pero nadie –salvo casos patológicos–, deja de ver/se confirmando su existencia como una entidad, y teniendo su reflejo visual como potente confirmación de sí mismo.

Se preguntaba Merlau-Ponty: “¿Y si desistiéramos de pensar en el cuerpo como un dispositivo pasivo, orientado unidireccionalmente por estímulos y avatares externos, y asumiéramos la continuidad entre la percepción y el mundo percibido?”. El espejo es una mentira verdadera acerca de la verdad mentirosa de nuestro cuerpo: que yo estoy aquí y lo demás está allá: la maldita (maldicha) “objetividad”. De alguna manera, los espejos sirven para confirmar la realidad que nos rodea... sin dejar de decirnos, al mismo tiempo, que tanto el mundo especular como el real son a la vez reales y a la vez especulaciones acerca de la verdad... una verdad que vuela de nuestras manos en cuanto el yo, desde el espejo de la mente, nos hace reales.

Un espejo por sentido

Empecemos por reconocer que no sólo hay espejos visuales –que son los más ricos en experiencias–, sino que también los hay para los otros cuatro sentidos. Los hay, por ejemplo, olfativos. En el caso del olor de las flatulencias, nos repugnan las ajenas pero toleramos las propias, y esto debido a que nuestro sistema nervioso detecta a las nuestras, precisamente, como propias ya que son exclusivas de cada uno: ellas reflejan parte de nuestra identidad biológica, y eso está bien: el reflejo en el espejo neuroquímico nos asegura que seguimos vivos… curiosamente, algo análogo al “Pienso, por lo tanto existo” de Descartes. También en los perfumes podemos reconocernos y eso nos entusiasma y hasta excita emocionalmente si nos “encontramos” a nosotros en tal o cual perfume… sea el de una olla, el que usaba mamá o el viejo y apestoso cigarro del abuelo.

En cualquier caso, es nuestra vida –y su ADN– la que reconoce su voluntad de perdurar en el olor de la comida o en la piel o ropas de otra persona. Nos sentimos hasta “transportados” en el tiempo a través de nuestra imagen reflejada en los olores, y de un modo más intenso que con otros espejos. Hemos buscado, asimismo, cancelar nuestros aromas –y, por ende, nuestra sensibilidad olfativa– intensificando la sutileza de las feromonas humanas con otros olores de diseño. La intensidad de nuestros olores naturales están presentes en toda la piel y especializados en las glándulas axilares, inguinales y del cuero cabelludo, más agudizado en varones que en mujeres y cumpliendo el rol de extender nuestra autopercepción psicológica en los olores propios y ajenos… más útiles, seguramente, en épocas arcaicas cuando la ligazón social estaba muy atada a la presencia física… aunque no se les conoce ninguna función sexual.

Esta percepción especular puede arrastrarnos, incluso, a toser si alguien tose; a sentir comezón si alguien se rasca; a reír o llorar ante alguien que ríe o llora y –sobre todo– a bostezar si alguien bosteza. También el olor de las madres lactantes –a partir de glándulas activas en las areolas– induce a los reflejos de lactancia en el bebé, y, de hecho, madres e hijos (y esto, en todos los mamíferos) se reconocen mutuamente reflejándose en sus olores al comienzo de la vida… y las neuronas espejo, obviamente, tienen mucho que ver en esta forma de empatía espontánea.

Tenemos asimismo los espejos táctiles: la simple autopalpación o los dolores y comezones, es cuando el tacto nos habla de nosotros y se refleja en caricias o rascamientos. La propiocepción es otro espejo táctil: el sentirnos en determinada postura es el resultado de un proceso complejo en el que existe una corriente aferente que provoca una respuesta muscular eferente –espejada–, originada a diferentes niveles del sistema nervioso central. Existen espejos sápidos para la lengua y sus papilas, muy relacionados con los espejos olfativos: cuando nos resfriamos, el espejo sápido se nos empaña. Se sabe que hay que probar por lo menos quince veces un alimento que no nos gusta, para que empecemos a tolerar su sabor y reconocernos en él. Tanto los olores como los sabores son espejos neuroquímicos que saben a existencia propia, ya sea en uno o en el otro.

Un espejo más complejo es el acústico. El eco es el espejo de nuestra voz y es el más parecido al reflejo de la luz. El mito de Eco –la ninfa de la que, maldecida por Hera, sólo había quedado su voz repitiendo lo último que uno grita–, es el retorno que ayuda a resonancias armónicas que acuden a destacar nuestra existencia, como gritos en un salón vacío, canciones de cuna, coros eclesiásticos o temas musicales impregnados en la historia personal. Las ondas que hacen vibrar el aire y que en nosotros se hacen sonido, tienen un viaje de ida y otro de regreso, dependiendo de la intensidad, y frecuencias vibratorias además de las condiciones atmosféricas y de las de los materiales contra los que choca. Por otra parte, una persona comienza a sentirse mal tras 45 minutos en una cámara anecoica… la ninfa reclama lo suyo…

Ejemplos interesantes son el eco del parque inglés de Woodstock que repetía 17 sílabas de día y hasta 20 de noche. Plinio cuenta de un pórtico en Olimpia (templo de Zeus en el Peloponeso) que repetía 20 veces el grito de una palabra. En una ventana del primer piso del castillo Simonetta cercano a Milán, un disparo de arma de fuego se repite cerca de 40 veces. Cuenta Camille Flammarion que un inglés conoció un castillo en Italia con un eco formidable. Lo desmanteló; identificó los bloques con números para su correcto ensamblaje en Inglaterra. Habiendo agotado toda su fortuna en el desarmado, traslado y reconstrucción, invitó con gran pompa a un nutrido grupo de amigos y dio un banquete para que escucharan el prodigio. Disparó un revólver tres veces. El eco no se produjo en los dos primeros tiros… el tercero se lo dio en la sien.

En Daremburgo, cerca de Halberstadt, hay un eco que repite –se dice– enteramente la frase “Conturbabantur Constantinopolitani innumerabilibus sollicitudinibus”. En Bohemia, cerca de Aderbach, en un circo natural de rocas, un eco repite tres palabras de siete sílabas inconfundiblemente. En el Halle aux Blé, en las cavas del Panteón de París, se esconde un eco portentoso, al igual que en el Salón de Cuadros del Observatorio Astronómico de esa ciudad. En España son –o lo eran a principios del s. XX, cuando los cita Flammarion– célebres los ecos múltiples y polisilábicos de Montserrat y el de la carretera de Alcañiz, así como el del perímetro ochavado de la Plaza de Toros de Teruel que puede –o podía– repetir en noches serenas, endecasílabos tales como la frase barbárica “repetun davilitudignitatis”…

Ternuras de las cosas a las que se dedicaba la ciencia en aquella época.

Espejos visuales

Pero desde la más lejana humanidad hasta hoy, los espejos como ecos de luz, han sido instrumentos útiles tanto para divertirnos, al verlos casi como un juguete que repite con diabólica obcecación nuestros rostros, como para ensayar los gestos que acompañarán al discurso de un tirano…

Los primeros espejos eran los naturales: los de agua. Al espejo de agua –en castellano, de hecho, así se llama a cualquier cuerpo de agua– le siguió el fabricado puliendo metales como el bronce o la plata, como el que le dio Atenea a Perseo para ver a Medusa sin convertirse en piedra… ya se sospechaba de alguna verdad encerrada en los espejos. Recién en el siglo XIII, aparecen los de vidrio como los conocemos hoy, con una lámina de mercurio (o azogue) por detrás.

La egipcia fue de las primeras culturas en utilizar artefactos con la idea de reflejarse en ellos, y siempre se quiso ver, en esa capacidad de reflejar lo visible, a la invisible honestidad, el verdadero contenido del corazón y de la conciencia: “Como el sol, como la luna, como el agua, como el oro, sé claro y brillante y refleja lo que hay en tu corazón…” se lee sobre un espejo chino en el museo de Hanoi.

La “luna” de un espejo –su superficie– expresa la muy antigua idea de que la Tierra tenía a la luna reflejando la superficie de la Tierra, tal como una mujer vanidosa tiene a mano siempre un espejo. Y este papel de reflejar contenidos espirituales antes que físicos es el comienzo de la tradición de muchos ritos iniciáticos de sociedades secretas, tanto occidentales como orientales, especialmente chinas.

En la Antigua Grecia, contaban que las Brujas de Tesalia, dueñas de la Luna, usaban espejos mágicos –que entonces eran láminas metálicas– para escribir con sangre sus oráculos o las respuestas de los dioses a las consultas que se les hicieran. Se dice que Sócrates invitaba a sus discípulos a contemplarse por horas frente a un espejo para “conocerse a sí mismo”, principio que se perpetúa en la simbólica masónica: “Busquemos la realidad dentro nuestro, para que la imagen reflejada en el espejo en el que nos miramos cada día, sea fiel a nosotros mismos…”. También se cuenta que Pitágoras tenía un espejo mágico que, apuntando hacia la Luna, permitía ver el futuro… y hasta verla antes de que naciera.

Los “specularii” eran los romanos que leían el porvenir en los espejos y en la región de Lohr, al sur de Alemania, se supieron fabricar espejos de muy buena calidad… tanto que se los llamó “espejos que hablan”. Se dice que de allí provino en parte la inspiración de los hermanos Grimm para el cuento de Blancanieves, con su madrastra y su espejo. De hecho, en el museo de Lohr am Main se conserva el espejo que era de la familia Erthal y que, específicamente, habría dado origen a tal cuento.

Yama, el soberano indobúdico del Reino de los Muertos, usaba un espejo para enjuiciar el karma de un difunto… algo parecido a los espejos T’sin relacionados con el Dharma búdico y que explican la causa final que “arrastra” los actos humanos. La Sabiduría del Gran Espejo del budismo tibetano consiste en mostrarnos el secreto supremo: que el mundo de las formas reflejadas es el shullyata o vacuidad. Para cristianos y musulmanes, el corazón puede reflejar el rostro de Dios: en Corintios 3:18 se lee: "Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria, la cual proviene del Señor, que es el Espíritu".

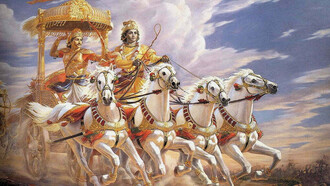

El espejo del corazón, para los budistas, refleja la naturaleza última de Buda, y para los taoístas, el cielo y la tierra reflejándose en nuestro espejo interior. El espejo de Devi –diosa hinduista del poder de sus asistentes, las Sarasundari, y de todo lo femenino– refleja la perfección cósmica del mismo modo en que la Tabla Esmeralda alquímica enseña que “lo que está arriba es como lo que está abajo…”. Así, el Cielo es espejo de la Tierra: el Purusha vertical actúa sobre el Prakriti horizontal, dando origen a la idea mandálica de la cruz como interacción de los opuestos1.

La dualidad en esta visión especular es para que el conjunto se haga una sola cosa, tal como vimos en un anterior artículo2, donde en un tablero del ajedrez, como si de un espejo mutuo se tratara, se enfrentan dos ejércitos para acabar con un solo rey, el cual puede ser tanto el negro como el blanco… algo que no importa: lo que sí importa es que el triángulo descendente se entrecruce con el ascendente, cancelándose, como en la estrella de David judía o en el símbolo del Anahata hindú o chakra del corazón, donde se reflejan cielo y tierra: uno que desciende pródigo y otro que asciende necesitado.

Entre los huicholes de México, el espejo tenía una profunda importancia religiosa: comunicaban con dioses y otros mundos, además de proyectar el propio poder ante lo divino. Así pueden interpretarse las diversas escenas palaciegas mayas pintadas en cerámica que muestran al gobernante viendo su reflejo en un espejo –generalmente de pirita– los que podrían representar episodios de teofanía, diálogos con algún dios, para resolver una cuestión de gobierno. Los mayas y aztecas usaban espejos cóncavos, al igual que los incas, quizás para ver el efecto de tercera dimensión que estas formas generan, o para concentrar los rayos solares y producir los llamados “fuegos marciales” o fuegos naturales con efecto mágico –los griegos usaban para tal fin, esferas de cristal.

El mismo Mohammed es espejo en el que creyentes y no creyentes se reflejan en su pura naturaleza. El corazón será visto como un espejo que, bien pulido, es capaz de percibir la luz de Allah. En el ámbito sihr –mágico– del Islam, el mundo es el espejo de Dios y la belleza nunca está ausente de ese espejo, y por esto es que el espejo es respetado en el Islam pero no así las representaciones artísticas que traten de asemejarse a la belleza de Allah, como retratos, esculturas, etc. Los espejos negros de obsidiana eran el principal atributo de Tezcatlipoca, el dios azteca de la creación y los hechiceros… de hecho, Tezcatlipoca significa "espejo humeante" en náhuatl.

Hoy se puede usar la pantalla de un celular apagado, pero originalmente y tanto en América como en europa y Asia, se usaba el espejo negro de obsidiana para obtener una visión más elemental del mundo y hasta como recurso para pintar al óleo “desemejando” la imagen del mundo y creando un efecto más pictórico.

La interpretación de la imagen de uno en aquello que no soy está en el varón que besa a la mujer, cara a cara, porque no es ella (y viceversa, claro está). Es intentar verse en un espejo de sexo y amor acercando la cara de uno a la del otro… hijos a semejanza del padre… Adán y Eva a imagen y semejanza de un dios en el espejo del alma nueva.

En China, los espejos capturaban los poderes naturales –y mágicos– especialmente los de la Luna. Qin Shi Huang, primer emperador de la dinastía Qin y cuyo mausoleo contiene los famosos Guerreros de Terracota de Xian, aseguraba que su espejo mágico le permitía ver las cualidades o virtudes internas de las personas que se reflejaban en él… algo muy útil en política. En la tradición china, el p’o-king es “el espejo roto” que simbolizaba las fases lunares, mientras que la luna-espejo “que se casa con el sol” era la luna llena: aquel espejo lunar restaurado en su plenitud tras venir roto durante las fases. Es común también en las casas chinas la colocación de un espejo octogonal en la entrada, tradición que relaciona lo celestial o redondo con la material o cuadrado como punto intermedio… tradición que se extiende en el octógono del I-King o en las pilas bautismales medievales de Occidente.

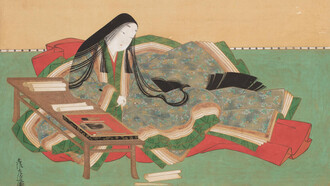

En Japón, el espejo simboliza a la diosa Amaterasu-Omi-Kami saliendo de su caverna y llevando la luz solar a la Tierra. En el Shinto, refleja la consciencia del bien sobre el corazón y es este mismo reflejo del Bien Supremo sobre el corazón el que aparece en Plotino y San Atanasio: el corazón que refleja la belleza como forma del Bien y la fealdad como forma del Mal, en el acto mismo de ser buscados; de este modo, buscar la fealdad es un acto de maldad que cae sobre el corazón, el que, como un espejo sucio, es incapaz de reflejar la belleza de la luz divina (¡cuidado, artistas modernos!).

Como espejo perfecto, el alma pura acaba por participar de la belleza misma a la cual ella se abre y, en paralelo, tenemos la leyenda sufí del primer Espíritu creado, con forma de pavo real enfrentado a un espejo: así aprendía lo efímero de la belleza aparente en el súbito abrir y cerrar de las plumas de su cola. En la ceremonia nupcial de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se coloca a la pareja de novios entre dos espejos enfrentados y se los invita a que se vean mutuamente replicados hasta el infinito, bajo la idea –y promesa– de poder tener una familia eterna y que la muerte no los separe jamás. En el simbolismo del “espejo de los novios” o Ayin-y Bibi Maryam (“espejo de Nuestra Señora María”) que aún se utiliza en Persia, Afganistán y Pakistán, los novios en lugar de verse a la cara, deben mirarse primero en un espejo, viéndose “derechos” respecto de la inversión perversa del mundo real: el amor lo “endereza” todo.

La inversión

Como todos sabemos, una de las características más destacadas de los espejos de luz es que en la imagen especular parece invertirse la izquierda por la derecha. Cuando estamos frente a un espejo nuestra mano derecha aparece como izquierda y viceversa. Sin embargo, cualquier objeto que se encuentre a mi derecha en el mundo real seguirá del mismo lado en el especular.

¿Cómo es esto posible? Hagamos un experimento con unas tiras de papel. Tomemos una tira y doblando el papel, peguemos los extremos girando la tira, para que los extremos se peguen invertidos. Lo que obtendremos es la llamada “Cinta de Möbius”, un objeto curioso de una sola cara y un solo borde: podemos trazar una línea sobre su superficie y terminar en el punto de partida sin haber tenido que levantar nunca el lápiz. Más allá de toda la geometría asociada –algo que excede el presente trabajo– tendremos una construcción “descubierta” en simultáneo por August Ferdinand Möbius y Johann Benedict Listing en 1858… lo de las comillas viene al caso porque el diseño de la banda de Möbius aparece ya en un mosaico romano del siglo III encontrado en una villa de Sentinum, actualmente guardada en la Gliptoteca de Múnich, donde se representa al Dios Aion dentro de tal estructura.

Pero esta tira de papel guarda un secreto más. Si tomamos esta vez dos cintas, las giramos y les pegamos los extremos invertidos, cruzando las cintas, obtendremos otro objeto que, en sí mismo, no es una Banda de Möbius, pero en el cual –entre ambas bandas– se encierra el espacio de una banda de Möbius, hueca en este caso, por la cual podremos trasladarnos. Ahora, si hacemos circular por ese espacio vacío, un papel con una “i” de “izquierda” de un lado y una “d” de “derecha” del otro, veremos que tras volver al punto de partida, el papel regresa invertido: si partimos con el lado “i”, tras una vuelta regresa del lado “d”. Para poder volver con la “i” de la que partimos tendremos que hacerla girar por la banda hueca una vez más. Por eso, para dar una vuelta completa en una cinta de Möbius hay que dar dos vueltas, (análogo a lo que le pasa al número cuántico spin, que para quedar en su posición inicial debe rotar dos veces).

De este modo podemos deducir que la organización del espacio se relaciona de alguna forma con lo que ocurre en el espejo. La imagen real parte hacia el espejo con un lápiz en la mano derecha. Luego de un giro en el espejo se hace izquierda. Con un segundo giro vuelve derecha –como partió– y, finalmente, con un tercer giro retorna izquierda y así la vemos salir hacia nosotros. Se han invertido las tres dimensiones del espacio. En el espejo descubrimos, entonces, que la inversión de izquierda a derecha no es tal, sino que lo que se termina invirtiendo es el adelante por el atrás: nuestra espalda ocupa el lugar frontal de la imagen en el espejo, y nuestro frente real es nuestra parte posterior en la imagen reflejada… Los espejos de luz trabajan sobre la realidad revelando en sí mismos la existencia de las tres dimensiones del espacio y develan el viaje de la luz por las dimensiones de su misma naturaleza.

Los espejos tienen un solo lado decía Farid Din al Attar –el célebre escritor musulmán persa, de influencia platónica–: el cuerpo es en su obscuridad como el dorso del espejo: el alma sólo está en el lado vidriado. Sobre lo mismo, Yalal al din Rümi –discípulo de Attar– explicaba que Dios ha creado el mundo, que es obscuridad, para que su luz pueda ser manifestada: si no fuera por el lado opaco del espejo, el otro lado no podría reflejar la luz divina y brillar. En tanto, para los sufíes, el Universo es una multitud de espejos en los cuales la esencia infinita del Hombre se contempla a sí misma en infinidad de formas, reflejando en distintos grados la irradiación del ser único.

Así, los espejos simbolizan las ilimitadas posibilidades que tiene la esencia humana de determinarse a ella misma. Posibilidad que es soberana por esa infinitud y por el libre albedrío del alma… y con ella también, y como un espejo, reflejando la magnificencia divina… y todo más allá de los siete años de mala suerte por romper uno, superstición romana tomada de los griegos, acerca del número siete, propio de Apolo. Arrojando los restos de un espejo roto a un río que se dirija hacia el sur, se llevará la mala suerte en siete días.

A su vez, el reflejo puede ser tomado como nuestra propia falsedad en tanto que enfermedad de la psique, esto es: nuestra tendencia a quedarnos como Narciso, viéndonos en nuestra apariencia, como algo que no somos nosotros (el yo), de modo que debemos limpiar nuestra superficie y brillar en la verdad… y el agua para esa limpieza es la del bautismo: el hombre real, no el verdadero, es un Narciso que suprime su reflejo siendo llevado como Alicia o Neo a través del espejo de agua para encontrar su sí mismo en él y, ya en unidad, encontrarse con la gloria futura de un nuevo dios. Y una vez sumergidos, y como vimos, nos moveremos junto a la luz dentro del espacio irreal pero verdadero, del espejo. Circularemos por el interior mismo del Universo que nos es dado para conocer.

El espejo, en su obsesión por imitar, nos llevará, siempre misterioso, a través de sus mecanismos más íntimos, a través del interior de su mundo iterativo. Y en ese viaje, en ese recorrido autorreferencial, entreveremos en algo cómo serán los vastos salones del espíritu en los que se debaten y resuelven nuestros pensamientos simbólicos, nuestra eterna libertad y la de nuestro amor como verdad creadora.

Notas

1 Para ampliar la lectura en torno a esto, recomendamos nuestro artículo Mandalas: lógica y simbolismo.

2 Hemos desarrollado este punto en nuestro artículo El ajedrez y su simbolismo oriental.