La verdad es el concepto en torno al cual gira toda argumentación; es el tema central de este artículo, en el cual se describe el proceso de construcción de la verdad y, en segundo lugar, se aborda el aspecto subjetivo característico de ella, así como las diversas formas en que las personas le son esquivas.

Cómo llegamos a conocer la verdad

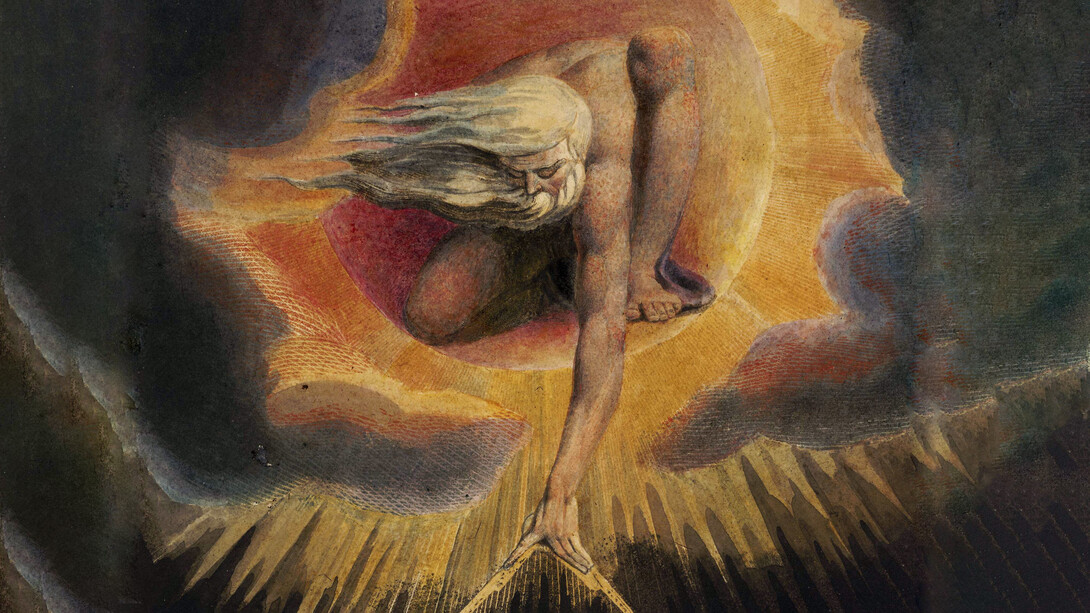

El hombre, sirviéndose de aquello que lo distingue del resto de los elementos de la existencia, o sea, de la razón, logra aprehender la realidad que lo rodea. Así, el ser humano consigue desglosar cada aspecto del mundo en el cual le tocó vivir, desde lo más elemental hasta lo más complejo (o, para ser más realistas, lo máximo que podemos afirmar es que logramos conocer una parte muy estimable de la realidad).

Sin embargo, la tarea de entender el mundo no es en absoluto sencilla. Si lo observamos en clave histórica, el punto de partida del hombre era la nada misma: ni siquiera los principios lógicos más elementales —identidad, contradicción y tercero excluido— eran conocidos en un comienzo. Solo mucho tiempo después fueron formalizados por Aristóteles en su legendario Órganon1. Pero el ingenio humano, su capacidad creadora innata, le permitió ir descubriendo el utillaje intelectual requerido para tal empresa.

Entonces, el hombre busca la ontología de las cosas, su esencia más íntima. Empleando el lenguaje, las define, poniendo en palabras claras y ordenadas qué es aquello que estudia y qué lo diferencia de todo lo demás que existe. Después agrupa las cosas según su ontología, formando conjuntos u objetos; en suma, clasifica. Finalmente, pasa a uno de los puntos más relevantes: tejer la conexión entre los objetos ya definidos y clasificados. Muy resumidamente, así llega el ser humano al estado personal y subjetivo en el cual la realidad es aprehendida por él.

Cabe hacer algunas consideraciones adicionales: el mundo no se aborda de manera plena. El origen o la razón de que existan múltiples ramas del saber reside en la incapacidad de la mente humana para abarcar la realidad en su totalidad, en cada una de sus partes simultáneamente. Por eso recurre al artificio de bifurcarla en segmentos arbitrarios que, por más parciales e irreales que sean (tomados, pues, en aislación del resto), logran el fin de hacer digerible y procesable el mundo para la mente humana. Cada una de estas partes de la realidad constituye el objeto de estudio particular de una rama del saber.

Sin embargo, todos estos conocimientos están lógicamente conectados. De ello se deriva que, por más que el economista, al abordar problemas propios de su área, no reflexione sobre cuestiones relacionadas con el tejido muscular humano —objeto de la fisiología— o sobre las relaciones entre las partes del cerebro humano, debe tener en cuenta lo que tales disciplinas afirman. El campo de estudio del economista no es más que una pequeña fracción de la realidad, que, como fracción que es, debe adecuarse a lo que las restantes sostienen; de lo contrario, las partes del saber humano entrarían en contradicción las unas con las otras, rompiéndose así ese todo que constituye nuestro conocimiento.

Este es, pues, el principio de unicidad del saber humano. También conviene aclarar que las diferentes disciplinas pueden clasificarse según la similitud de sus respectivos objetos de estudio. Así existen disciplinas que estudian la realidad natural en sus diversas esferas (física, química, biología, etc.) y otras que se abocan al estudio de los fenómenos humanos —las mal llamadas ciencias sociales (economía, sociología, historia)— que, en rigor, deberían denominarse ciencias de la acción humana2. Todas ellas se asientan, a su vez, en la filosofía (lógica, metafísica, epistemología, etc.). Estas disciplinas se diferencian, además de por aquello que estudian, por el método que emplean. La metodología que siguen las ciencias de la acción humana es radicalmente distinta de la que aplican las ciencias naturales, asemejándose mucho más al método de la lógica o de la matemática3.

Otra consideración importante es el papel que juegan las buenas definiciones, pues al momento de esbozar una proposición, en el marco de una argumentación, es evidente que si uno no sabe cuál es la esencia más íntima de aquello en torno a lo cual gira su argumentación —o sea, si no es consciente de la ontología del elemento central del argumento—, no sabe de qué está hablando; y de este modo se pierde el sentido mismo de la argumentación.

Así se evita también otro problema al emplear el lenguaje: la homonimia4. La homonimia es consecuencia del uso del lenguaje de manera laxa o flexible, que no es otra cosa que el modo en que lo usamos cotidianamente. Tal uso de las palabras lleva a que, al no estar claramente separado el significado de cada una, las empleemos en contextos inapropiados. Así, las palabras se vuelven, por así decirlo, “cáscaras de huevo vacías por dentro”, ya que solo sobreviven ellas, sin trasfondo ni esencia, siendo meras uniones de letras sin sentido que ya ningún objetivo pueden cumplir, proposicional y comunicativamente hablando.

La última consideración se refiere al rol de la argumentación5. La definimos como un tipo especial de acción humana en la cual los interlocutores, mediante un intercambio proposicional, buscan descubrir cuál de sus alegaciones sobre la verdad es cierta y cuál falsa, de modo que, al final del acto argumentativo, ambos conozcan más de lo que sabían antes del debate.

Varias cosas se desprenden de esta definición. En primer lugar, la argumentación supone que las partes buscan la verdad, presuntamente, de manera honesta —cosa en la que más adelante profundizaremos—, ya que, de no ser así, la argumentación pierde su razón de ser. Si las partes se dispusieran a rechazar todo tipo de objeción lanzada contra sus propias proposiciones, jamás aceptarían lo que su contraparte dijera, aun si fuera cierto. Incluso si aquel que adopta esta postura tuviera razón objetivamente, su acción carecería de sentido: ¿para qué se dispone a entablar una argumentación si hará oídos sordos a lo que otros dicen? ¿Para qué entrar en un ámbito donde lo único que recibirá son objeciones?

Por eso, uno de los prerrequisitos para la formación de la verdad —no solo en la argumentación sino en general— es la honestidad intelectual: la disposición a aceptar los propios errores pese a cualquier subjetividad que pueda conducir al error6.

En segundo lugar, la argumentación requiere del empleo de un lenguaje de uso público, es decir, un lenguaje conocido por quienes intervienen en ella. Si A desea ser interlocutor de B y emplea el lenguaje de señas sin que B lo conozca, ninguna argumentación entre ambos puede llevarse a cabo: A dirá cosas, pero B no podrá decodificar aquello que A comunica.

Por último, para que la argumentación sea posible, resulta vital que las partes se reconozcan recíprocamente como sujetos de derecho, es decir, que respeten los derechos de propiedad de su contrincante intelectual. Estos derechos son tanto primarios —sobre el propio cuerpo— como secundarios —sobre recursos escasos externos al cuerpo—, necesarios para que los argumentadores puedan desempeñarse en su rol de interlocutores. Esto concuerda con el carácter esencialmente pacífico de la argumentación como forma de acción humana.

No hay ni puede haber jamás, pues, argumentación no pacífica. Por más disputa intelectual que implique el acto de argumentar —en el que A dice: “X es Z” y B, al contrario, afirma: “X es Y”—, tal “conflicto” nunca es violento. El derecho7 guía —en tanto norma que es— la conducta de los “litigantes” o “combatientes”. Al servir el derecho como máxima que regula la conducta de los interlocutores, es posible la coexistencia pacífica entre las personas en el mundo real, físico y escaso, de modo que la conducta de una persona con relación a otra (y viceversa) queda limitada al marco de acciones que no traspasan la propiedad ajena. Así, la libertad de actuar de unos se corresponde con la de los otros.

Por lo tanto, dada la relevancia del intercambio de proposiciones en el proceso de conformación de la verdad (aunque, obviamente, no es la única ni la primordial forma de alcanzarla), podemos concluir que, al menos en parte y desde este punto de vista, si el derecho no existe, la verdad no puede ser descubierta.

El aspecto subjetivo de la verdad

Desde un punto de vista objetivo, la descripción antes hecha del proceso de descubrimiento de la verdad no requiere más acotaciones; sin embargo, hay cierta subjetividad siempre subyacente a ella, tema sobre el cual conviene indagar.

“El conocimiento siempre es algo que se dice de algo”. Esto significa que el conocimiento es una característica contingente de un sujeto capaz de conocer, de un sujeto racional; nunca existe al margen de algo, sino que su existencia se da en un sujeto concreto, en un momento determinado. Por lo tanto, si el conocimiento es algo contingente en los seres racionales, el corolario más claro es la existencia del error.

Sí, las ideas personales y subjetivas que el hombre se forma del mundo que lo rodea no tienen por qué coincidir necesariamente con la auténtica esencia de la realidad (pues son propias del sujeto, fruto de una reflexión particular). En tanto la realidad es objetiva —exterior al sujeto e independiente de él—, es fácil comprender la utilidad del estudio y la reflexión como principales manifestaciones del acto racional mediante el cual el hombre desglosa cada parte del mundo que lo rodea.

Existen múltiples factores que, positiva o negativamente, intervienen en la historia intelectual de las personas:

La contingencia histórica en la cual le toca vivir al ser humano puede no beneficiarlo en su búsqueda de la verdad. Basta ponerse en la piel de un campesino egipcio que haya vivido hace 4000 años, pobre y analfabeto, para comprender qué tan difícil, en un contexto como ese, podía resultar emprender el camino de comprender el mundo. En cambio, en nuestra época disponemos de un acceso muy barato a la biblioteca más grande de la historia de la humanidad: internet.

El estadio de avance del saber humano imperante en cada época también es fundamental. Alguien brillante que nazca cuando cierta disciplina está poco desarrollada —o incluso es ignorada— no podrá aprovechar todo su potencial en ella, pues carece del conocimiento acumulado por generaciones previas. Sin embargo, esa misma escasez puede permitirle destacarse en la historia del pensamiento: así surgen los Aristóteles, los Newton, los Menger, etc.

Las patologías personales que el sujeto padezca.

La familia en la cual nazca.

Los valores culturales de su sociedad.

La suerte que pueda —o no— acompañarlo a lo largo de su vida.

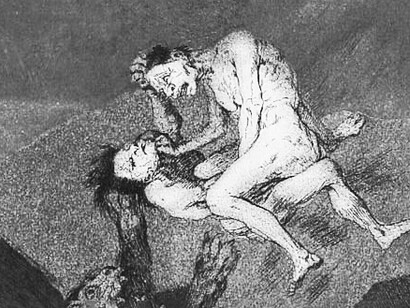

El punto es que todas estas circunstancias, externas a su voluntad, facilitan o dificultan la aprehensión de la verdad. No obstante, muchas veces lo que estanca intelectualmente al hombre es el propio hombre. Si adopta juicios de valor opuestos a los requeridos para descubrir la verdad, por más facilidades materiales que tenga, seguirá sumido en la ignorancia. Aquel que haga oídos sordos a la verdad y, por motivos sentimentales, persista en el error —ya sea por ego o por apego a sus posturas— jamás podrá quitarse el velo de la ignorancia.

Timológicamente8, podemos decir que, dado el carácter psicológico y ególatra del sujeto, que le impide observar auténticamente la verdad detrás de lo que otros dicen, este se predispone a rechazar cualquier idea distinta a la que sostiene, pues aceptar ideas ajenas supone un ataque directo a su ego. Un sujeto con esta disposición se cree intelectualmente superior a los demás y no puede concebir que otros hayan logrado lo que él no: el éxito intelectual. Así, subestima a los demás y persiste en el error dogmático, del cual puede ser difícil salir.

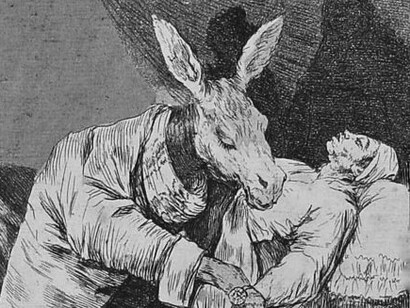

Por otro lado, existen aquellos que sienten un profundo afecto por sus ideas y no las abandonan por ese solo hecho, no porque sean verdaderas. Este tipo de persona suele aferrarse a su ideario por razones sociológicas. Imaginemos a alguien muy reputado en cierto ámbito de las ideas —un famoso economista keynesiano, por ejemplo, o el creador de una teoría científica—: su prestigio se sustenta precisamente en sostener tales ideas, y abandonarlas supondría perder su estatus y comenzar de nuevo, incluso perder amistades y reconocimiento.

En otros casos, el apego sentimental hacia las ideas puede tener raíces familiares: “En esta familia siempre hemos creído en estas ideas...” (religiosas, políticas o filosóficas). Abandonarlas implicaría entrar en conflicto con los seres queridos más cercanos. Otra razón puede ser la “seguridad” que tales ideas proporcionan: constituyen una zona de confort intelectual, un espacio seguro donde el sujeto explica la realidad sin angustia ante el conflicto de alegaciones de la verdad tan común en el mundo del pensamiento.

Pero no existen juicios de valor absolutos9 en el sentido de estar siempre presentes en la vida humana, pues las personas cambian constantemente sus valoraciones a lo largo del tiempo. Como se dice popularmente: “El mundo no sería mundo”10.

Por lo tanto, dejarse influir o no por los factores contingentes antes mencionados es decisión particular de cada uno. Estos no nos determinan: solo la apreciación que hacemos de ellos determina nuestra acción cuando enlazamos nuestra voluntad con tales ideas. Ni el malestar económico, ni el bajo grado de desarrollo de nuestra disciplina predilecta, ni el coste social o familiar de aceptar la verdad nos obligan a rechazarla. Solo nuestra autodeterminación, guiada por ideales morales y honestos, nos permite aceptar la verdad en nuestro fuero interno y conformar nuestra voluntad en concordancia con ella.

Notas

1 Ver Aristóteles “Órganon”, “Analíticos Primeros”.

2 Aquello que estudian las ciencias “sociales” no es en el fondo otra cosa que la acción humana. Pues, cualquier fenómeno social, por necesidad, debe poder ser reducido a una serie de acciones humanas individuales. Es más, la sociedad no es más que un producto de acciones humanas individuales; la sociedad es un tipo de acción humana en particular, que, como tipo, no abarca a toda la categoría que integra, lógicamente. En esta línea, y a falta quizá de ejemplos históricos, la construcción imaginaria de Robinsón Crusoe sólo en su isla nos resulta bastante ilustrativa a los fines de vislumbrar otro tipo de acción humana: la aislada o autárquica. Ver sobre esto: uno de mis artículos publicados aquí en Meer, Historia y economía de los cazadores-recolectores.

3 Ver los diversos tratados de la escuela austríaca sobre el método en este asunto: Carl Menger, “El método de las ciencias sociales”; Ludwig Von Mises, “Teoría e historia” y “Problemas epistemológicos en economía”; Hans Hermann Hoppe, “La ciencia económica y el método austríaco”.

4 Ver Aristóteles, “Las categorías”.

5 Hans Hermannn Hoppe y Stephan Kinsella, “La ética de la argumentación”, recopilación por Simón Ocampo de Editorial STO.

6 En este aspecto los diálogos de Platón que versan sobre la figura de Sócrates, o que la tienen como principal eje temático, son bastante ilustrativos: Los llamados diálogos Socráticos, propiamente dichos, por ejemplo “Apología de Sócrates” y los diálogos Sofísticos como por ejemplo “El Protágoras”.

7 Sobre el tema del derecho puede verse a Kant: “La Metafísica de las costumbres”. Además de los trabajos de autores ya citados como Hoppe y Kinsella. De Hoppe es bastante destacable “La idea de una sociedad de derecho privado”.

8 Sobre la Timología ver Ludwig Von Mises: “Teoría e historia”.

9 Ibidem.

10 Ya que lo característico del mundo de la acción humana es el constante cambio que en él se produce, pues, más allá de que toda acción humana implica cambio, sustitución de una situación menos ventajosa por otra, me refiero en este caso a que el hombre está constantemente eligiendo nuevos cursos de acción a partir de haber satisfecho ya sus necesidades pasadas, se percata de nuevos fines y medios en el transcurso de su existencia. Ver: Jesús Huerta de Soto, “Socialismo, cálculo económico y función empresarial”.