Todos conocemos a Jorge Manrique por las Coplas a la muerte de su padre, un texto bastante bajonero en el que, tras el fallecimiento del mencionado, el hombre se consuela pensando que, total, todos nos vamos a morir (esas vidas que son los ríos que van al mar) e imaginando que su padre ha tenido una muerte feliz, tranquila y apacible.

El sobrino de Gómez Manrique relata una escena en la que la señora de la guadaña acude a visitar a su padre, Rodrigo, y este, con el alma serena y la cabeza bien alta, como corresponde a su condición de noble, toma tranquilo su mano y emprende el último viaje. Es la misma escena que protagoniza el multimillonario William Parrish, solemnemente interpretado por Anthony Hopkins en ¿Conocen a Joe Black? Desde Manrique pasarán siglos hasta que en 1951 Dylan Thomas diga que nanai: Do not go gentle into that good night, no entres mansamente en la oscura noche, rebélate hasta el final, nada de darle la mano a la Muerte, que le den, intenta vivir hasta el último instante.

Es injusto que esta sea la obra más conocida de Jorge Manrique. Imagina que eres poeta y que dentro de 500 años resulta que con lo que se queda todo el mundo es con el discurso que leíste en el funeral de tu padre: no me digas que no fastidia. Sobre todo porque Manrique fue un poeta más que aceptable. Su colección de poemas amorosos es, a mi juicio, una de las muestras más interesantes de cómo se abordaba el género durante el Renacimiento.

De un modo parecido a lo que harán un siglo más tarde Quevedo y Góngora, los poetas como Manrique se tomaban cada poema como una oportunidad para mostrar su ingenio. Por eso se centraban mucho más en el continente que en el contenido, en los juegos de palabras que en el mensaje, que en el fondo era siempre más o menos el mismo.

Vos cometisteis traición,

pues me heristeis, durmiendo,

de una herida que entiendo

que será mayor pasión

el deseo de otra tal

herida como me disteis,

que no la llaga mi mal

ni daño que me hicisteis.Perdono la muerte mía;

mas con tales condiciones,

que de tales traiciones,

cometáis mil cada día;

pero todas contra mí,

porque, de aquesta manera,

no me place que otro muera

pues que yo lo merecí.Más placer es que pesar

herida que otro mal sana

quien durmiendo tanto gana,

nunca debe despertar.

Y todo esto, solo porque una chica le dio un beso mientras dormía. No me digas que no es mucho más entretenido que las coplas.

La literatura está llena de esquemas, de creaciones en las que importa mucho más el camino que el destino, es decir, la habilidad del autor para jugar que aquello que quiera decir.

Pienso en la novela negra. Desde los tiempos de Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle, las reglas son las que son: hay un asesinato, un detective y una investigación que conducirá a un clímax en el que se resolverá todo. Con estos ingredientes, todo queda en manos de la habilidad del autor para engañar al lector, para amagar, para conducir la historia por un lugar y acabarla por otro, para que el culpable sea quien nadie sospechaba y que, con todo y con eso, la historia tenga sentido.

Me fascina la novela negra por lo mismo por lo que me gustan los poemas amorosos de Manrique y por lo mismo por lo que escucho versiones acústicas de canciones conocidas: quiero ver de lo que es capaz cada uno con algo ya dado. Disfruto con Hércules Poirot, con Jessica Fletcher, con Colombo y con casi todas las versiones de Sherlock Holmes. Lo mismo libros que películas que audiolibros.

La última muestra del género que me ha cautivado de verdad ha sido La Santa Compaña, de Lorenzo G. Acebedo, una novela publicada por Tusquets, ambientada en el siglo XIII y protagonizada por el mismísimo Gonzalo de Berceo, pero no por el Berceo infumable de Los milagros de nuestra señora, sino por un Berceo divertido, mujeriego, bebedor, audaz, buen jugador de ajedrez: un Sherlock español y medieval al que acude de cuando en cuando algún noble o algún alto cargo de la Iglesia (suelen ser lo mismo) para resolver discretamente algún asesinato.

La Santa Compaña es ágil y entretenida, pero también es una historia cargada de erudición, de amor por la literatura y por la vida. Como autor de la misma figura Lorenzo G. Acebedo, un escritor que se estrenó hace un par de años con gran éxito con La taberna de Silos, novela con el mismo protagonista: entre ambas acumulan más de 60.000 ejemplares vendidos. Pero, ¿quién es este G. Acebedo que con tanta fuerza ha irrumpido en el panorama literario nacional?

Nadie lo sabe.

Lo poco que se ha desvelado de él es que se trata de un hombre que abandonó los estudios teológicos y que hoy vive con su mujer en un pueblo de La Rioja. Y ya. Tirando un poco del hilo, se sabe algo más: Lorenzo G. Acebedo no es más que el nombre de Gonzalo de Berceo, el protagonista de sus novelas, pero con las letras en distinto orden.

He aquí, por tanto, un misterio. Y donde hay un misterio, ya se sabe, debe haber un detective. Sobrevalorando mis capacidades deductivas, hace cosa de un mes pensé que nadie mejor que yo para descubrir el nombre detrás del pseudónimo, la identidad de una de las nuevas voces más prometedoras de la literatura española actual. Al fin y al cabo, me convencí, después de haber consumido tanta novela negra, algo se me debía de haber pegado. Me puse mi sombrero de Sherlock a pesar de que no sé cómo se ponen, introduje una petaca de whisky en la cajonera de mi escritorio a pesar de que no me gusta el whisky y adorné mi indumentaria con un vieja gabardina a pesar de hallarme en pleno mes de mayo: ante ustedes, un verdadero detective literario.

Si algo cabe aprender de los grandes detectives de las novelas de misterio es que la identidad del asesino está en las evidencias: solo hay que saber mirar. La identidad de Lorenzo G. Acebedo está en sus novelas, es decir, en sus temas de interés, sus giros del lenguaje. Cada punto, cada coma y cada acento tienen algo de él. Poirot y Sherlock resuelven casos con mucho menos.

En el caso que nos ocupa, ¿qué tenemos? Para empezar, se trata de novelas de misterio. Esto ya acota algo la búsqueda: no hay tantos escritores que conozcan bien las convenciones del género como nuestro escritor. Se trata, además, de historias escritas con buen pulso narrativo, capaces de acelerar y frenar la acción con arreglo a lo que más conviene en cada momento. Además, tenemos sus temas: la literatura, el amor, el sexo, el alcohol, el ajedrez. Como ya he dicho, la vida misma.

A mi juicio, esto reducía el número de sospechosos a uno solo, a lo sumo dos. Sin ninguna duda, deduje, detrás de Lorenzo G. Acebedo se esconde nada más y nada menos que Rafael Reig. Desde que lo descubrí hace casi 20 años, Reig es, no me ha importado nunca decirlo, mi escritor favorito. Básicamente, su Manual de literatura para caníbales II es la novela/manual culpable de que a los 17 años decidiera estudiar Filología Hispánica: quería, necesitaba saber de literatura tanto como ese señor. El blog que escribía para la escuela de escritura Hotel Kafka es, aún hoy, uno de los secretos mejor guardados de la literatura española, y su colección de novela negra aborda temas parecidos que los que interesan a nuestro misterioso escritor.

Si no era Reig, solo había otra posibilidad: Antonio Orejudo, amigo íntimo de Reig desde los tiempos de facultad, profesor universitario de conocimientos literarios enciclopédicos y novelista cuyo estilo se parece mucho al del autor nacido en Cangas de Onís: leer a uno es acercarse al otro, y viceversa.

Ahí estaba, ya lo tenía. Resuelto el misterio, solo quedaba una cosa: confirmar la hipótesis. Una novela de misterio no se cierra hasta que el investigador se planta delante del asesino y, con dedo acusador y pruebas irrefutables, lo descubre ante las autoridades en una larga explicación durante la que, por algún motivo, nadie aprovecha nunca para escapar.

Podía ir a decírselo a Cercedilla, un pueblo situado en el norte de Madrid donde no es difícil encontrarse a Reig sentado tranquilamente en la terraza en la que, a mano, suele escribir los primeros borradores de sus novelas. Pero no: para ser completa, mi victoria debía tener público. ¿O acaso alguna vez Colombo o la señora Fletcher descubren a los asesinos en soledad? Decidí esperar a la Feria del Libro de Madrid.

Lo encontré sonriente en la caseta 364, ajeno todavía al hecho de haber sido desenmascarado.

—¡Hombre! ¿Cómo estás? Te veo bien. Tío, recuérdame tu nombre.

Después de más de 10 años yendo a verle casi todos los años para que me firme su último libro, he conseguido que mi cara le suene de algo a Reig, pero no que se quede con mi nombre. No me importa: para mí, sigue siendo el mejor.

—Yo me llamo David, y tú te llamas Lorenzo G. Acebedo.

Vale, es posible que esta conversación no sucediera exactamente así. Pero sigamos.

—¿Lorenzo G. Acebedo? Sí, alguna cosa he leído de él. Pero no, qué va, no soy yo. ¿Tú de verdad crees que si yo hubiera vendido 60.000 ejemplares ocultaría mi identidad?

Aquello no salía en ninguna de las novelas de misterio que he leído, visto y escuchado. ¿Qué ocurre si, llegados al final de la historia, resulta que Sherlock Holmes se ha equivocado? ¿Cómo lidia Hércules Poirot con una respuesta final incorrecta? ¿Qué pasa cuando, en vez de reconocer su culpabilidad y entregarse mansamente a las autoridades, los acusados por Jessica Fletcher presentan una coartada final que los descarta por completo?

"Reig: The Writter". Retrato del escritor español Rafael Reig Carriedo. Nacido en Cangas de Onis en 1963

Pero a mí todavía me quedaba una bala.

—Entonces, ha tenido que ser Antonio Orejudo.

—Tampoco. Antonio tiene tanto talento que es perfectamente capaz de escribir una novela bajo pseudónimo y que nadie sospeche nunca que ha sido él.

Ante ustedes, servidor: de detective literario a detective Pikachu.

Mentiría si dijera que me fui triste o decepcionado. Para empezar, porque ser detective, incluso ser uno tan malo como yo, es francamente divertido. Y para continuar, porque me hace ilusión que un novelista que no es Reig despierte en mí sensaciones parecidas a las que experimento cuando lo leo a él.

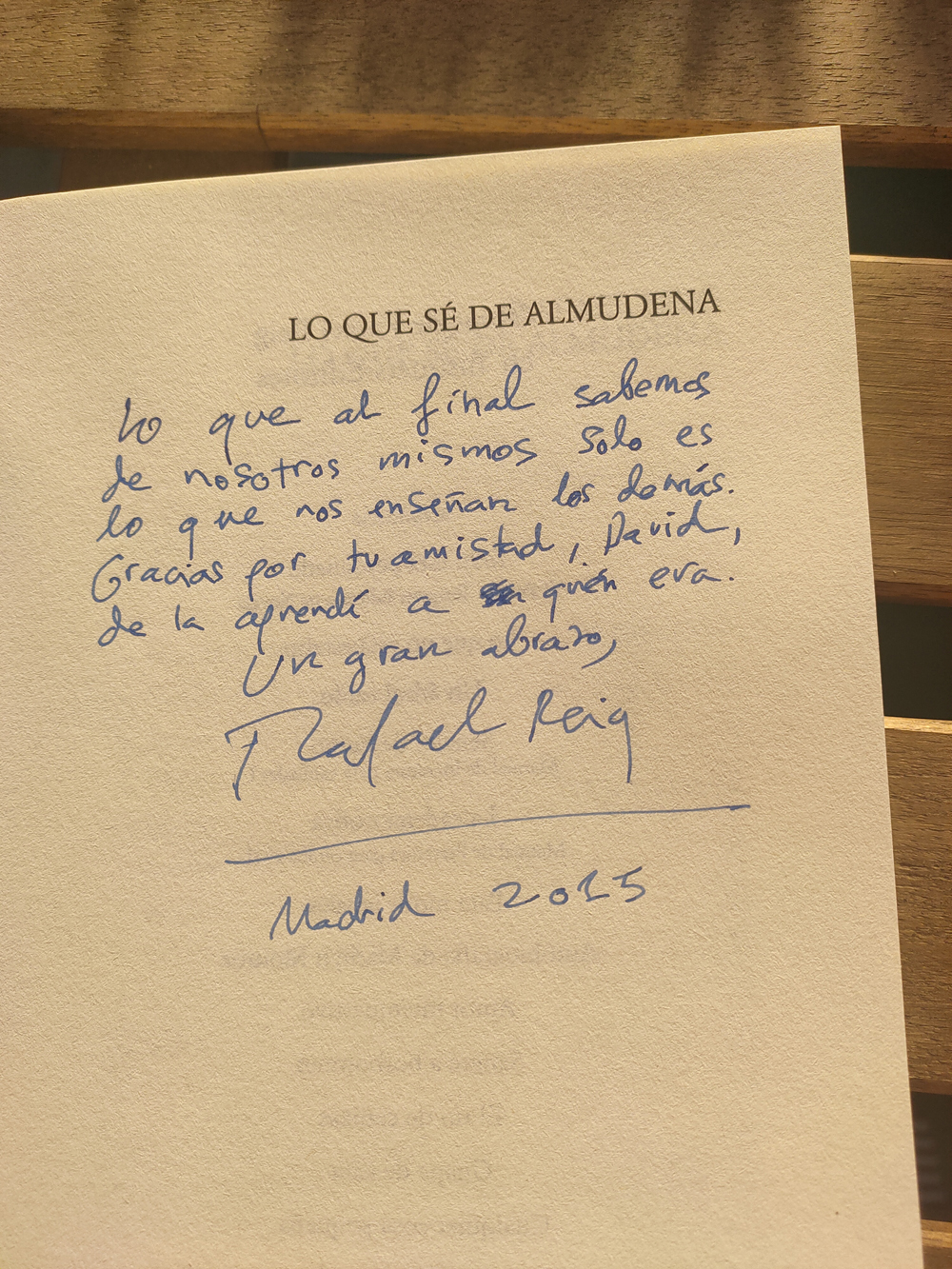

Además, mi interrogatorio dio como resultado una charla bastante divertida con mi escritor fetiche, y esta, a su vez, dio lugar a una de las mejores dedicatorias que conservo de escritor alguno.

En fin, detective literario o no, lo prometo: te atraparé, Lorenzo G. Acevedo. O no. Qué más da.