En un artículo anterior, titulado [La evolución de la identidad palestina]1 se presentaron algunos elementos del proceso de identificación de las poblaciones árabes de la zona con la noción de palestinos, concepto que incluso se utilizaba antes de 1948 para referirse a todos los habitantes del Mandato Británico.

Incluso, muchas instituciones judías de la época, como el Palestine Post (hoy Jerusalem Post) y la Palestine Symphony Orchestra (hoy Israel Philharmonic Orchestra) llevaban el nombre de Palestina en su título, por lo que no era exclusivo de los árabes.

La denominación palestina cambiaría en el caso judío tras la independencia de Israel, cuando el término "palestino" pasó a ser asociado exclusivamente con la identidad árabe-palestina y la lucha contra la ocupación israelí (Gelvin, 2005).

Pese a esto, hay una serie de elementos que podrían ser considerados como “complementarios” en la identidad nacional palestina para moldear lo que son hasta hoy.

La relación de Al Husseini con Hitler

Si hay un personaje influyente en la historia palestina es el gran Muftí de Jerusalén. Este ocupó ese puesto desde 1921 hasta 1948, período en el cual estuvo involucrado en la situación árabe – palestina, en movimientos de resistencia frente al movimiento sionista y a los británicos.

Un dato curioso sobre este activismo antibritánico por parte de Al Husseini es que cuando los británicos establecieron el “Consejo Supremo Musulmán” en el año 1921 para administrar asuntos religiosos del islam, él fue designado como líder.

Incluso, esta posición de Al Husseini chocaba en ocasiones con otro grupo clánico palestino de la aristocracia que era la Familia Nashashibi, ambas con influencia en la zona de Jerusalén, convirtiéndose así en sus mayores detractores. Además, ambos grupos tenían formas de hacer política sobre la situación de manera diferente.

El grupo apoyado por Hussein promovía el boicot, las huelgas y la resistencia armada contra británicos y contra la migración judía realizada por los sionistas, incluso aliándose con los fascistas, mientras que la familia Nashashibi, siendo más pragmática, creía en una solución diplomática y negociada para lograr no solamente evitar las migraciones, sino también promover la independencia del territorio por encima de la resistencia militar. Curiosamente, contaban con apoyos del Rey Abdallah I de Transjordania para lograr esto.

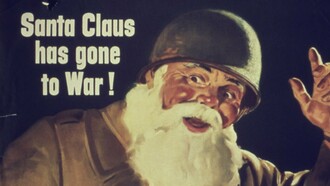

Sobre la alianza entre Husseini y los fascistas, desde mediados de los años 30 buscó de algún modo impulsar apoyos en los regímenes como el nazismo y el fascismo italiano, debido a que compartían ideas como la oposición a la comunidad judía, su aberración por el gobierno británico y la necesidad de cerrar filas frente a otras alianzas que se habían forjado con el crecimiento de la influencia fascista en el mundo.

Después de la Gran Revuelta Árabe de 1936 hasta 1939, Husseini terminó exiliado en Irak, desde donde posteriormente se movilizó hacia Italia y posteriormente Alemania a buscar apoyos.

En noviembre de 1941 se reunió con Hitler en Berlín, expresando su apoyo al nazismo y a crear una alianza árabe–alemana contra los británicos y los sionistas.

Además, generó contactos con Himmler y Ribbentrop para el establecimiento de una estrategia de propaganda antisemita en el mundo árabe.2

De hecho, viviendo en Berlín, transmitió propaganda nazi en árabe por medio de la radio, incitando a las comunidades árabes en atacar británicos y judíos. También apoyó la formación de la División Waffen–SS Handschar, la cual era una unidad de musulmanes bosnios que lucharon en las regiones balcánicas bajo el paraguas del nazismo y mantuvo contactos con otros líderes del nazismo para seguir propagando las ideas antisemitas y los objetivos expansionistas del fascismo.

Esta relación se transformó en un objeto de controversia, por cuanto algunos historiadores argumentan que influyó en la radicalización de la identidad palestina, dándole un carácter más antisionista y antisemita que nacionalista (Pappé, 2011).

De hecho, algunas facciones palestinas rivales de Al Husseini rechazaron esta posición de aliarse al nazismo y hasta se unieron en combatirla, sumándose a líderes como el Rey de Transjordania o el primer ministro de Irak Nuri Al -Said, criticando la posición de Al Husseini y su vínculo con el nazismo.

Este desprestigio de Al Husseini sirvió para los intereses del Rey Abdallah I cuando ocupó las regiones de Judea y Samaria (Cisjordania) durante la primera guerra árabe – israelí de 1948, ocupación reconocida únicamente por británicos y paquistaníes.

El fracaso árabe de 1948 hasta 1964 y la Nakba

La Guerra árabe – israelí del año 1948 y la situación de lo que posteriormente se le llamó Nakba ("catástrofe") en el mundo árabe – palestino, transformaron y dieron forma a la hoy identidad palestina.

La derrota sufrida por los países árabes y la creación del Estado de Israel resultaron en la salida de más de 700.000 palestinos, algunos de estos expulsados, otros que huyeron temerosos por el conflicto y otro número que fueron motivados por sus propios hermanos árabes mientras atacaban a Israel.

Estos se convirtieron en refugiados en países vecinos, y en los años 50 comenzó sus operaciones la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), la cual brinda una condición de refugiado de manera indefinida no solamente a los afectados directos sino incluso a las generaciones posteriores, transformando la situación de los refugiados en un problema adicional que resolver del complicado conflicto.

Durante los años 1948 hasta 1967, el liderazgo palestino estuvo fragmentado y sin un proyecto político claro. No es sino hasta 1964, que la cuestión palestina estuvo supeditada a las agendas nacionales de Egipto, Jordania y Siria, sin una organización que representara exclusivamente a los palestinos (Khalidi, 1997).

En 1964, con el apoyo de la Liga Árabe, se creó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), siendo su primer presidente Ahmad Shukeiri. Este movimiento surgió con la intención de la destrucción de Israel y la creación de un Estado palestino independiente en todo el territorio según los intereses de los países árabes patrocinadores, principalmente Egipto y la influencia panarabista de Gamal Abdel Nasser.

La OLP estuvo inicialmente bajo el control de los países árabes, con la llegada de Yasser Arafat en 1969, tras la pérdida de la Guerra de los Seis Días en 1967 y la consolidación de Al-Fatah como su principal facción política.

La OLP asumió un carácter más autónomo y nacionalista en virtud de impulsar ese movimiento “palestinista” que lograra el proceso de estatidad y la destrucción del Estado judío.

La OLP se convirtió en un actor clave en la lucha armada y política por la causa palestina. Promovía la resistencia armada y el terrorismo, así como la consolidación de una identidad palestina separada del nacionalismo árabe de la región.

Los Fedayín y la identidad palestina

Los Fedayín ("sacrificados" en árabe) fueron grupos armados palestinos que emergieron en la década de los 40 y 50, pero alcanzaron su mayor protagonismo en los años 60 y 70 después de la derrota árabe en la Guerra de los Seis Días (1967). Estaban compuestos por combatientes que realizaban incursiones en territorio israelí para realizar ataques.

Desempeñaron un rol importante en la construcción de la identidad palestina, basándose en el deseo de liberar la tierra a través de la lucha armada. Por medio de estas acciones, podrían redimir su honor y lograr una autodeterminación que se les habría negado hasta ese momento.

Además, la lucha palestina era un movimiento de masas que trascendía las fronteras estatales de las zonas reclamadas por este pueblo. De esa forma, la lucha armada se hizo un elemento central del nacionalismo palestino, e incluso se ve en la letra del himno palestino de finales de los años 80s.

Sin embargo, la presencia de los guerreros Fedayín en países cercanos generó tensiones con los gobiernos árabes.

En Jordania, por ejemplo, el creciente poder de estos grupos llevó a un enfrentamiento con el rey Hussein, llevando a un enfrentamiento armado que se conoció como "Setiembre Negro", donde se cree que entre tres y cinco mil palestinos fueron asesinados en 1970, y además expulsaron a la OLP y sus milicias del país (Abu Iyad, 1981).

Posteriormente llevarían sus operaciones al sur del Líbano, donde se dio una mayor militarización del movimiento palestino y continuaron reforzando su identidad a través de la lucha armada para lograr su autodeterminación, hasta que la invasión israelí de 1982 resultó en la expulsión de la OLP a Túnez y, posteriormente, en Argelia, proclamarían su independencia en los años 80, al menos de manera simbólica (Levin, 2015).

Primera Intifada (1987 – 1993), resistencia civil y nacionalismo

A diferencia de otros movimientos de enfrentamiento entre palestinos e israelíes, la primera Intifada estalló promovida por grupos locales del Comité de Liderazgo Nacional Unificado, así como grupos emergentes de movimientos islámicos que decidieron levantarse en contra de Israel.

Incluso, se podría decir que cambió la perspectiva internacional del conflicto porque no solo afectó la identidad del mundo palestino, sino que se empezó a propagar la imagen de Israel como un agresor en algunos momentos (“tanques contra piedras”) (Tessler, 2009).

Lo principal de este proceso fueron las huelgas de ciudadanos palestinos en territorios administrados por Israel, llamados a boicots, negativa a pagar impuestos y manifestaciones, llevando incluso a enfrentamientos violentos que terminó con un saldo de heridos y muertos en el tiempo que se extendió, teniendo en el medio la Conferencia de Paz de Madrid del año 1991 que comenzaría a dar forma a los Acuerdos de Oslo.

Esta conferencia de Paz fue el primer intento real de negociar a nivel multilateral la situación entre palestinos e israelíes, por medio de la intervención internacional.

Si bien no logró que se llegara a un proceso de paz definitivo, permitió impulsar negociaciones entre las partes, motivando el reconocimiento formal de la OLP como representante legítimo del pueblo palestino, ante lo cual se logró no solo tener una imagen palestina de resistencia armada sino poco a poco ganando espacio y representatividad en la política internacional.

A partir de este punto, la identidad palestina comenzó a tener una dimensión diplomática más fuerte, combinando la idea de la resistencia militar con la política internacional, dividido por los objetivos de las facciones militantes palestinas que posteriormente se dividirán regionalmente con la división interna de los grupos líderes.

Narrativas islamistas sobre la propiedad de los territorios en disputa

También, a partir de los años 80, con el surgimiento de los movimientos islamistas, la identidad palestina evolucionó a través de una dimensión religiosa más profunda.

La narrativa islámica sostiene que la tierra de Palestina es una waqf (tierra sagrada islámica) que no puede ser cedida ni dividida. Incluso en la carta Fundacional de Hamas se afirma que "La tierra de Palestina es un waqf islámico consagrado para las generaciones musulmanas hasta el Día del Juicio. No se puede renunciar a ella ni a ninguna parte de ella", la cual es una interpretación ideológica y no universalmente islámica.

Esta idea va en contraposición de la perspectiva secular de la OLP, generando tensiones internas dentro del movimiento nacional palestino, por cuanto para los grupos islamistas la lucha por la tierra ya no es solo una cuestión de autodeterminación nacional, sino también de defensa de la herencia religiosa (Lear, 1993).

De hecho, desde otra perspectiva, los lugares considerados waqf por los eruditos islámicos son Al Haram Al Sharif (el Monte del Templo), mezquitas y madrasas en ciudades como Hebrón, Nablus y Gaza que tienen esta denominación desde la era otomana, así como algunos terrenos agrícolas y propiedades urbanas con la intención de preservarlas para instituciones religiosas (islámicas) y obras de caridad.

Finalmente se puede decir que la evolución de la identidad nacional palestina se encuentra asociada a una serie de factores de carácter histórico, político y religiosos, con la evolución de los movimientos nacionales previos a la división del territorio administrado por los británicos, la llegada del movimiento panarabista y sus diferentes enfoques, hasta la conformación de un nacionalismo propio basado en la noción de resistencia y posteriormente una identidad asociada a una idea de “tierra sagrada islámica”.

Sin duda han moldeado una identidad compleja y en constante transformación que no deja dudas que existe, pero tiene aún elementos de unificación importantes de determinar para consolidarse de cara a la conformación de una entidad independiente y propia.

Notas

1 La evolución de la identidad palestina.

2 El discurso judeofóbico en el mundo árabe.

Referencias

Álvarez, I. (2006). Las guerras de Israel. ABC.

Gelvin, J. L. (2014). The Israel-Palestine conflict: One hundred years of war. Cambridge University Press.

Iyād, A., & Rouleau, E. (1981). My home, my land: A narrative of the Palestinian struggle. (No Title).

Khalidi, R. (1997). Palestinian identity: The construction of modern national consciousness. Columbia University Press.

Lear, E. N. (1993). Palestinians: The Making of a People: Kimmerling, Baruch and Joel S. Migdal. New York: Free Press, 396 pp., Publication Date: January 1993. History: Reviews of New Books, 22(1), 40-41.

Levin, K. (2015). La construcción de la identidad nacional palestina y su negación en el conflicto palestino-israelí. Conflictos y procesos de paz y de democratización en el Medio Oriente contemporáneo, 35.

Navon, E. (2011). Une anthologie du «plan par étapes» palestinien de l’OLP.

Tessler, M. (2009). A history of the Israeli-Palestinian conflict. Indiana University Press.