El denominado “racismo moderno” aparece con una historia particular en el continente americano, se verifica este apartado en la obra Colonialidad del Poder, del sociólogo peruano Anibal Quijano, donde registra que, aunque ya existían en el mundo prehispánico las jerarquías sociales, étnicas y culturales, la noción de superioridad biológica o natural de una raza sobre otra se incrusta en estas tierras como efecto exclusivo de la colonización. Un flagelo que permanece y se adapta a la escena contemporánea desde distintas aristas.

Los patrones de comportamiento social han demostrado que las prácticas de xenofobia o discriminación cultural se expresan desde la Grecia clásica, Egipto, la India, China y Roma, donde el eje principal divisionista obedecía a factores de “racionalidad” y religión. Es decir, los pueblos “civilizados” consideraban que su nivel de racionalidad o creencias, en contraposición con las de los pueblos vecinos, les proporcionaba facultades para el menosprecio y sometimiento. Empero, el racismo-racializado como sistema ideológico sería construido de forma gradual hasta después del siglo XV.

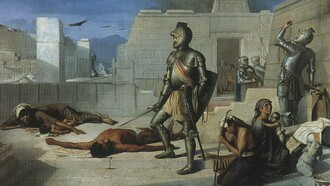

La idea de raza hacia una categoría social y política, utilizada como diatriba en la organización del poder, presentó un impulso en la configuración que Europa habría de erigir en África y América, donde empezaron a surgir argumentos que encausaban una posición opresora, llegando a afirmar que los africanos eran naturalmente aptos para ejercer el trabajo forzado y que, por naturaleza, la comunidad blanca debía dirigirlos.

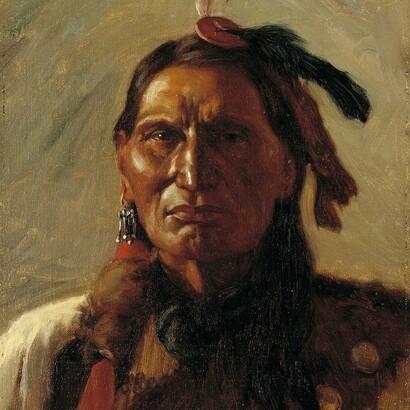

Dicho estigma ocuparía parte del pensamiento científico en el siglo XVIII, donde el teórico sueco Carl Linnaeus, considerado el creador de la taxonomía moderna, agrupara al Homo sapiens en cuatro razas principales: europaeus, asiaticus, americanus y afer. La división de las especies que para entonces propuso Linnaeus, contenían también rasgos morales y de carácter, donde se hacía notar la tendencia eurocentrista. Esta propensión se mantendría hacia el siglo XIX, con las categorías del filósofo francés Joseph Gobineau y el denominado darwinismo social. Ambas corrientes tratarían de inducir a través del escaparate intelectual ciertas afirmaciones como “La mezcla racial causa la degeneración de las civilizaciones” o, extrapolando las teorías de Charles Darwin, aseverar que “La supervivencia del más apto también explica el dominio de unos sobre otros, la desigualdad social y el imperialismo europeo”.

La persistencia del racismo como una estructura cultural habría de manifestarse sin ninguna pausa en los siglos subsiguientes, tomando lugar en las guerras contemporáneas, las cuales poseen una gran carga de componentes raciales. En tal contexto, la psicología que los “oprimidos” desarrollan ante las prácticas coloniales confiere un tema de gran relevancia, dado que esto complementa la asimilación de la subyugación, la cual a veces llega a ser imperceptible o incluso compatible con la disposición opresora.

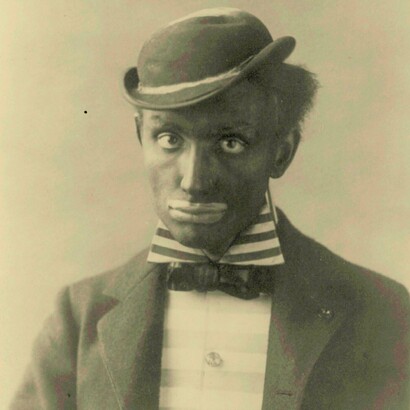

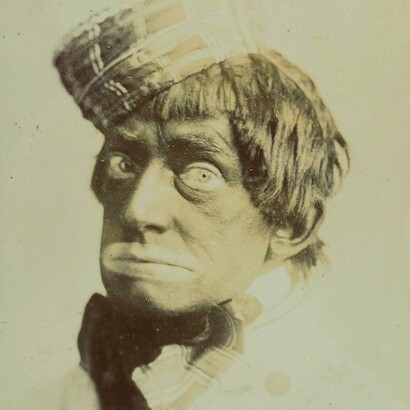

Los estudios del psiquiatra y filósofo negro francés Franz Fanon apuntan por primera vez en el siglo XX cómo el colonizado interioriza a nivel psicológico una asimilación de la “inferioridad”, lo cual genera un deseo de imitar al colonizador como forma para sobrevivir o ascender socialmente, llegando a repercutir en el sentido colectivo hacia un estado de búsqueda del “blanqueamiento”. Diría Fanon que el colonizador genera un modelo de éxito, inteligencia y humanidad, lo cual conduce al colonizado a un estado de negación de su lengua, identidad y cuerpo, buscando acercarse a los parámetros impuestos por su “modelo". Expresa el filósofo que la consciencia del ser negro se forma desde esa mirada ajena, se construye desde la percepción de su opresor, quien valora al sujeto como “objeto” y lo obliga a verse hacia el espejo como inferior.

El negro se pone una máscara blanca para sobrevivir en un mundo que valora lo blanco. La usa como un intento de encajar en un sistema racista, llegando a arremeter -al igual que el colonizador- contra su prójimo negro (...) El colonizado que niega su cultura y adopta la del colonizador, queda atrapado en un limbo existencial que opera en su subconsciente: sin pertenencia, sin raíces, y sin un verdadero sentido de sí mismo.

Sin embargo, describe también que el proceso de interiorización del mito de inferioridad no se produce en un estado inicial. Es decir, el colonizado no nace menoscabando su propio ser, sino que esto obedece al efecto del sistema colonial que le inculca esa idea para sustentar el control psicológico.

Esta sociedad escindente que define Fanon, atrapada entre su cultura y la del colonizador, llega a compatibilizar con el rasgo que sustraen en ulterior otros filósofos del continente americano. Tal es el caso del mexicano Leopoldo Zea, quien aporta que

el americano o latinoamericano se siente ajeno a la cultura indígena, o sea, no está conectado con ella… pero también es ajeno a la cultura europea, que, aunque esta sí posee sentido, no la siente suya (...) Nos sentimos como una imitación, pensando como europeos y queriendo realizar lo mismo que realiza Europa, y se acompaña este sentimiento con un desprecio a lo que es americano (...) El mal consiste entonces en querer adaptar una circunstancia americana a una concepción del mundo que heredamos de Europa, y no adaptar esta concepción del mundo a la circunstancia americana.

El estudio sobre la base de que la colonización no termina con la independencia política, sino que persiste en la mente, el lenguaje, la educación y las estructuras sociales, llegaría a ser una temática hilvanada por muchos autores latinoamericanos y del Caribe, quienes ampliaron las pautas de Fanon, trasladándose a la realidad del nuevo continente. Así, encontramos tópicos y argumentos relacionados a la alienación y subjetividad del colonizado por parte de Pablo Freire o Sylvia Wynter; sobre la colonialidad del saber y del poder, expuesta por Enrique Dussel, Aníbal Quijano y Walter Mignolo, o hacia la resistencia cultural y afirmación identitaria descrita por George Lamming o C.L.R. James, entre otros.

Al amalgamar las teorías de muchos de estos pensadores contemporáneos, podemos ventilar ciertos ejes que marcan una ruta, permitiendo que las poblaciones colonizadas puedan orientar su brújula hacia un campo de emancipación. En palabras de Pablo Freire, se puede generar concientización mediante la educación crítica y transformar dicha educación en un espacio de diálogo, no de imposición. El conocimiento se convierte en liberación cuando los pueblos aprenden a nombrar su mundo con sus propios códigos o palabras.

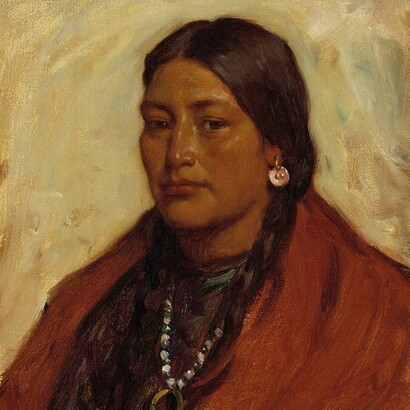

En tal sentido, se marcan coincidencias en escritores de África como Ngugi wa Thiong’o Kenia y Anibal Quijano del Perú: ambos determinan que se debe reconocer la existencia de una episteme propia dentro de cada región, recuperando idiomas, epistemologías y narrativas, descolonizando la educación, el arte y la literatura, rechazando la idea de que el conocimiento europeo es universal, o el único que tiene validez y preponderancia.

Practicar una ecología de saberes donde los conocimientos indígenas, afrodescendientes y populares dialoguen en igualdad, revalorizando la sabiduría comunitaria, ecológica y espiritual, con nuevas formas de democracia intercultural, sería parte de las propuestas que indicaría el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, empalmando con el respeto a la tierra, la reciprocidad y reestructuración estatal que plantean teóricos como Catherin Walsh, Fausto Reinaga, o Silvia Rivera Cuscanqui.

Se comprende la necesidad de una triple descolonización que conlleva hacia la transformación del Ser, el Saber, y el Poder, una articulación que requiere una acción simultánea, donde los pueblos sustentados en una base económica, puedan ejercer un orden de autorreconocimiento, basándose en estructuras académicas, políticas y culturales que permitan dinamizar diversas índoles sociales, propiciando además un espacio al trabajo individual, estimulando a partir de cada disposición creativa, intelectual o científica, un efecto que apunte hacia el horizonte de una creciente emancipación colectiva.

Notas

De Sousa Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce.

Dussel, E. (1977). Filosofía de la liberación. Edicol.

Fanon, F. (1952). Piel negra, máscaras blancas. Fondo de Cultura Económica.

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

Ngũgĩ wa Thiong’o. (1986). Descolonizar la mente: La política del lenguaje en la literatura africana. Heinemann.

Quijano, A. (2000). “Colonialidad del poder y clasificación social”. En E. Lander (Ed.), La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales (pp. 201–246). CLACSO.

Zea, L. (1978). El pensamiento latinoamericano. Ariel.