Hoy parece que ya no hay Dios. La patria no existe, la familia se ha diluido, ¿y el futuro? El futuro da igual si uno no sabe quién es, si no sabe escuchar su vocación, o si ni siquiera puede distinguir entre el sexo, el objeto sexual, la sensualidad y el amor.

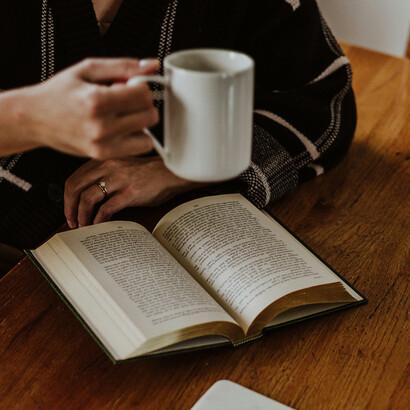

Cuando era muy chico, la literatura me acercó a personas enormes. A los quince años, recuerdo estar en el café Tortoni de Buenos Aires, tomando un whisky que me costaba tragar, que me duraba toda la noche mientras lo llenaba de hielo. Allí, rodeado de escritores mucho mayores que yo —algunos ya pasaban los setenta—, aprendí que en la literatura no hay edad, solo destreza, sensibilidad y respeto.

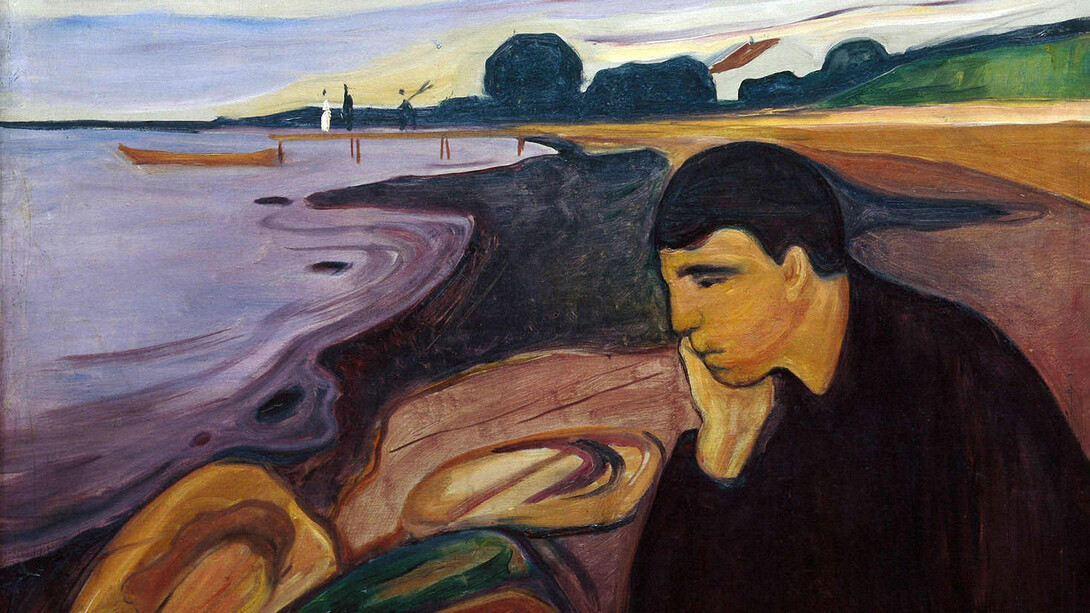

Hoy soy un hombre de mediana edad, y me mantengo en contacto con escritores mayores, pero también con jóvenes que comienzan a asomarse a la escritura como quien toca por primera vez un instrumento con el que todavía se descubren nuevas melodías. A veces me toca ser el hermano mayor, y otras, solo escuchar. La protesta oculta que muchos repiten es la misma: “No sé sobre qué escribir porque no sé quién soy”. Y entonces recuerdo aquella frase de Borges, esa verdad contundente: “Yo he sospechado alguna vez que cualquier vida humana, por intrincada y populosa que sea, consta en realidad de un momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”.

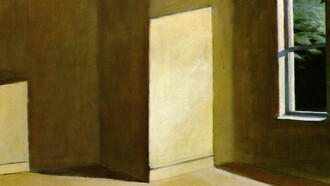

En una tertulia reciente con escritores jóvenes, me di cuenta de cuán lejos pueden sentirse de ciertas convicciones. Algunas cosas que dije parecían sonarles como si vinieran de otro planeta. Me miraban con asombro —o sospecha— cuando mencionaba ideas como Dios, patria o familia. Les aclaré que no pretendía imponer nada, solo compartir mi experiencia, mis certezas, mi historia.

Veo que luchan contra un mundo que los disgusta, y no los culpo. Es cierto que todo está más difuso. Hacia mi juventud, los bandos estaban más claros. Incluso cuando yo tenía veinte, las crisis mundiales separaba con nitidez a los corruptos de la gente honesta, a los destructores de la cultura de quienes intentaban preservarla. Hoy, los límites son más borrosos. Se habla mucho, se repite demasiado, y se lee poco. Y lo que se repite no proviene de la lectura, sino desde las redes sociales, desde un neo-tecnológico-academicismo repetitivo del “influencer” de turno o del contenido que el algoritmo informático eligió por y para nosotros.

Recuerdo discutir con un profesor porque me negó la palabra al no haber leído su libro interpretativo de Platón. Porque yo había leído directamente al gran filósofo. Prefería entender al autor antes que consumir la opinión de otro sobre él. Y esa fue siempre mi forma de acercarme al conocimiento: leer, dudar, pensar por mí mismo.

Hoy veo que muchos jóvenes tienen sentencias tajantes. “Ese escritor era un fascista”, “ese político un héroe”, “ese otro quiere destruir el planeta”. Les pregunto en qué se basan. Me responden con frases vacías: “todo el mundo lo sabe”. Pero ¿qué mundo? ¿El de TikTok? ¿El de X (antes Twitter)? ¿Dónde están sus ideas? ¿Dónde está su propia voz?

Yo también sufrí el academicismo, pero hoy se sufre otro mal: la sobrepoblación de opiniones condicionadas por algoritmos. La gente repite sin saber, y eso es un obstáculo enorme para el pensamiento poético. Porque escribir —crear— exige una voz interior clara. Exige saber quién es uno.

Tuve la suerte de escribir mi primer poema a los once años. De descubrir ahí mi vocación. Desde chico supe qué cosas amaba. Me enseñaron a creer en Dios, a querer a mi patria, a respetar a mi familia. Me enseñaron que el futuro no me vendría dado, sino que lo tendría que construir yo, a fuerza de sueños y voluntad. A los trece años, ya jugaba a ser un gaucho con mi facón (escondido) en la cintura; a los dieciocho, me hablaban de usted si yo no autorizaba el tuteo.

Cuando en esa reunión dije eso, me respondieron que todo sonaba muy conservador. Pero les dije: no, no soy conservador. Conservo cosas que para mí son esenciales. Y al mismo tiempo, tengo amigos ateos, judíos, musulmanes; amigos de todas las orientaciones posibles, de todas las razas, de todas las ideas. Mi convicción no me impide escuchar, debatir, aprender. Lo importante no es tener -y mucho menos imponer- una ideología, sino tener identidad.

Les dije también que si no creen en Dios, crean en la poesía. Que si no tienen patria, la poesía los llevará a hablar, tarde o temprano, de su tierra. Que si no creen en la familia, un día, la poesía les hablará de sus padres, de los amigos que son esos hermanos del alma. Y que si no creen en el amor, la poesía será su camino para descubrir qué amar y a quién. Y si no creen en el futuro, la poesía los hará soñarlo.

Para escribir hay que saber quién es uno. Para hablar desde el alma, primero hay que habitarla. Por eso, lo único que les pedí fue esto: una opinión auténtica, no copiada, no masticada por terceros (más allá de la inevitable herencia de nuestros maestros que nos han enseñado susurrando en los libros que habremos leído). Algo pensado con profundidad, con valentía, con sinceridad. Porque solo desde ahí nace la verdadera palabra poética: de saber quién se es… y de tener el coraje de decirlo. En fin, que todos tarde o temprano saciaremos nuestras dudas sobre Dios, de dónde venimos y adónde vamos, y quiénes son nuestros hermanos; todo se revela, tarde o temprano, en el universo poético.