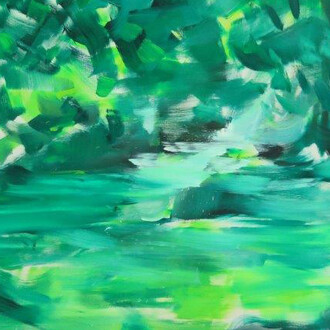

Há um equívoco comum que assombra as salas de exposição: a ideia de que olhar para uma pintura é um exercício de tradução. Como se atrás da mancha de cor existisse um texto escondido, um código que o espectador tivesse a obrigação de decifrar e, assim, validar a sua experiência e compreensão. Mas a pintura, no seu estado mais vibrante e primário — como entendo a pintura do Heron P. Nogueira —, recusa o papel de enigma.

Ela não é uma mensagem encriptada; é, antes de tudo, uma brincadeira, um jogo de regras transitórias. Pintar é – tal como brincar –, um ato de rigorosa presença, uma prática sistemática onde o artista, longe de impor a sua vontade, entra em negociação com a obra – procura a direção de um lance. Nesse território, ele aceita o desafio de não saber o resultado final da pintura. É possível que passe dias diante de uma superfície, observando o comportamento da tinta à claridade, o peso de uma sombra ou a tensão entre duas tonalidades, numa lógica de ação-inação, de pergunta-resposta.

Por vezes, a continuidade pede um gesto largo e intenso; outras vezes, pede contenção e a ação é quase invisível. Mas é na negociação entre o que se planeia e o que a pintura exige que a obra se desenvolve, terminando-se ao extinguir do diálogo entre o olhar e a matéria.

(Texto de Maria Joana Vilela)