Se arrastra la puerta.

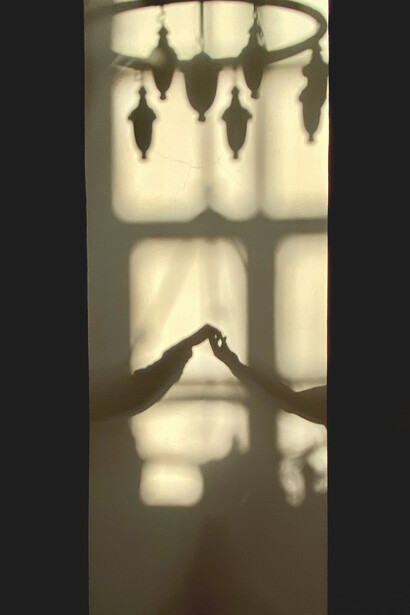

La heladera se apaga, los gatos quedan tiesos en su huida, los árboles callan y ella está parpadeando dentro del sueño cuando se acerca. Aprieta los ojos para fingir que no hay nadie, pero es obvio. La toca. Entonces, la abraza un tacto sin manos, que se localiza en el hombro pero que le toma el cuerpo.

Qué silencio.

Eso, silencio, es el grito del silencio lo que la termina de despertar, la ausencia de latidos, de respiración y pulso.

El estruendo sigue haciendo eco toda la madrugada y mucho tiempo después también. Más o menos a la misma hora, a dos kilómetros del ciprés que le hace de antena a los cementerios, la señora Enriquez, tía pensionista de un muchacho muy joven, que trabaja dentro de un cubo gigantesco y ruidoso, está viendo una luz en el cielo.

Parpadea a lo loco, sin un patrón. Ella graba y lo envía a sus sobrinos y hermanos, sabe que no es un satélite, dron, avión ni ningún objeto identificado por la Armada Nacional. Desde este momento, no va a volver a dormir con luna, va a estar todas las noches esperando.

Lo que en realidad hace esa luz es circundar una grieta dentro del mismo barrio. Como la señora Enriquez, también está documentando, pero lo que monitorea es una oscuridad inmensa que crece mientras que Mariana parpadea en sueños crípticos de energía verde saliendo de una máquina que no debe ser tocada, le quema la mano.

La grieta nace a unas cuadras del molino quemado. La busca desde la infancia y ha recorrido toda la ruta 39 en una línea imperceptible, mínima. Cuanto más se acerca a su barrio más se ahonda, hasta llegar a ocultarse debajo de las baldosas de la cocina, estas se resquebrajan por el vacío de los cimientos mutilados.

En su ruta ha roto el suelo de la última parcela de monte neblinoso en donde los ancestros aún corren en cuerpos de liebres. Es una zona inestable que se va resquebrajando al ritmo del alma de Mariana y ya se tragó a un caballo blanco, bueno, es un petizo viejo.

Las baldosas de la cocina se parten.

Las hormigas nublan el techo en espirales.

El bosque neblinoso se ahonda.

Las luces buscan causas y causales.

Un ente desea sentir esa calidez viva que posee y no comparte, porque se hace símbolos en el cuerpo y se viste toda de violeta.

Aunque la cosa no es tan así, le quedan cartas por jugar.

Se mueve el posa tazas de la pared y a ella qué le importa si se le parte el pecho y no tiene más coca ni nada que la calme. Apretar el botón de “reset” sería lo mejor, pero para qué, después tiene que volver a nacer y otra vez arroz.

Sus pensamientos alborotan a las sombras.

Se pasean de espejo en espejo. En su salsa de olla a presión se relamen por una probada, pero ellas no tienen acceso, solo pueden mirar y hablar en ese dialecto gitano inteligible.

La despiertan.

— Si miras te vas a asustar —le dice una voz masculina.

Está lo suficientemente despierta de angustia como para mirar. Frente a su cama, a través del espejo, ve su cara blanca encima de la oreja. Cierra los ojos y los abre varias veces pensando que es un defecto congénito de la mirada, a la quinta vez grita, pero no hay nadie para escucharla o para alcanzarle un poco de algodón.

El grito que pegó le desbarató las venas de la nariz y sangra a borbotones y mueve la pared, las vigas, el piso que clama por unas gotitas de lo que ella derrama y se emociona y también grita y tiembla y se rompe. Se rompe de verdad. El piso se hunde.

Claro, de ahí es de donde salen las sombras, los silencios y los desencarnados, igual que cuando era niña y los tic tacs no la dejaban dormir. Le contaban los segundos que quedaban para tirarse al pozo. Suerte que se mudó, pero ahí está de nuevo, se está llevando el horno con todo y sartén. No es que la angustie particularmente eso, pero está cansada y tiene todo el camisón bañado en sangre.

Un relincho rompe la noche.

La señora Enriquez, quien lleva casi un mes sin dormir con luna, está llenando la memoria de su nube a puro video. Es que las luces se pusieron más locas que cualquier otra noche. Es la primera vez que se percata del sitio exacto donde circundan.

Mariana también las ve, pero no repara en ellas.

Vuelan bajo tocando las ramas de los árboles. ¡Están despertando a los pájaros! Los perros se escapan de sus casas y los ancestros corren por todos lados, trasnochados ¿Qué necesidad de andar molestando así?

Enriquez no sabe como moverse en la neblina. Al principio va tras el tintineo de las luces, pero el espesor ya no la deja divisar ningún punto fijo. Mete el pie en un pozo que parece ser exageradamente más pequeño de lo que realmente es y termina andando dentro de él sin notar cuánto ha descendido, chocando con bultos peludos y blancos que le mastican el pelo.

Para ese entonces Mariana ya está mirando para abajo con los brazos colgando, flojos, sus pies rozan el borde de ese agujero oscuro, tan suyo como lo es su propio útero y todo lo que pueda crecer dentro de él.

Aire húmedo.

Poca visibilidad.

Pisadas en el barro.

El silencio no dice nada, pero le muestra imágenes mudas de aquella vez que enterró a un hombre en una zanja. Pero ya murió y nació varias veces después de eso, ya fue, ya es pasado. No puede ser que eso sea lo que abrió el abismo, ni tampoco aquellos corazones que se comió hace tanto tiempo en alguna cueva. Teme por la naturaleza espiralada del karma.

Escucha un relincho.

— ¿Chavo?

Mariana dice el nombre de su caballo y le responde Enriquez desde abajo: “¿Qué es esto?”. Y Mariana le respondería de no ser porque no tiene ni idea y titubea con onomatopeyas aún sangrando por la nariz. La señora en realidad estaba preguntando por la espesa lluvia roja que le cae sobre la cabeza, no por el todo en sí mismo, ni siquiera por las luces que circundan a Mariana, esperando a que la toquen para fundirla y estudiar su grieta con lentes inmensos.

Mariana sí la toca.

Está caliente, arde.

Nadie la vuelve a ver.

En cambio, Enriquez aparece en su casa montada en un petiso blanco y bañada en la sangre de una desaparecida.