Los que nacieron después de la segunda guerra mundial ya pueden mirar hacia atrás. Saben que su gran ventaja ha sido la de vivir en Europa, en lo que podría llamarse la mejor época de la historia moderna.

Europa occidental ha sido un continente de crecimiento, de prosperidad, de derechos humanos, de libertad de expresión, de Estados sociales. Sí, hubo problemas, hubo racismo y discriminación, y algunos dirán que nada de esto habría sido posible sin el (neo)colonialismo. Pero no se puede negar el resultado.

Hoy, tras un cuarto de siglo en un nuevo milenio, todo está en juego. Lo que era seguro ya no lo es. Se desmantelan los Estados del bienestar, se desprecia a los pobres, se eluden y vilipendian los principios liberales de la democracia y los derechos humanos.

Para entender bien y, si es posible, invertir estos tiempos, es bueno saber de dónde venimos, darnos cuenta de cómo, poco a poco, se han ido desechando los "valores" y las "normas", cómo se ha impuesto una nueva verdad, cómo han interactuado la política y la economía, cómo lo que ayer dábamos por sentado, hoy está condenado.

En este artículo quiero mostrar cómo ha cambiado la verdad y cómo hoy, una vez más, nos encontramos en el umbral de una nueva era que convierte los éxitos de ayer en derrotas.

Después de la guerra

La Segunda Guerra Mundial dejó el continente en ruinas. Un genocidio que asesinó a millones de judíos, bombarderos de ambos bandos que redujeron ciudades a escombros.

Conviene recordar hoy que el nuevo orden mundial de posguerra ya se estaba preparando al comienzo de aquella guerra o incluso antes. Mucho tuvo que ver, por supuesto, el Krach de los años treinta, los acuerdos entre Churchill y Roosevelt en 1941, los debates en torno a Keynes y lo que sería la Sociedad Mont Pèlerin después de la guerra.

En 1945, ya se habían colocado las piedras angulares del nuevo orden mundial. Existían las Naciones Unidas, en 1948 llegó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional existían desde 1944, la Organización Internacional del Trabajo se creó en 1919. Se completó con una Declaración de Filadelfia, que afirma que “el trabajo no es una mercancía".

Llegó la Guerra Fría y la carrera armamentística, pero en Occidente había triunfado el keynesianismo. Comenzó un periodo de libertad y prosperidad, las colonias obtuvieron su independencia y a los países del Sur se les prometió que los países industrializados contribuirían a su desarrollo.

Todavía había guerras y conflictos, sí, piense en Corea, Argelia o Vietnam. Hubo resistencia que fue sofocada sangrientamente, pensemos en Madagascar o Indonesia. Desde el principio, hubo una lucha contra el "comunismo" que obstaculizó seriamente el desarrollo democrático del Sur.

Las antiguas colonias intentaron unirse: pensemos en Bandung y, más tarde, en la Tricontinental. Al mismo tiempo, es alentador sacar viejos textos de la ONU de debajo del polvo. Resoluciones sobre la cooperación, sobre los derechos y deberes de los Estados, sobre un nuevo orden económico internacional, sobre un orden de la información, sobre el progreso social, sobre un derecho al desarrollo... Pensemos también en los informes de la Comisión Brandt. Ya estábamos escribiendo 1980, las buenas intenciones aún no habían abandonado el mundo.

En retrospectiva, es fácil decir que Occidente, de hecho, no quería esto. Nunca hubo suficiente voluntad política para comprometerse realmente en la cooperación al desarrollo, para responder a las demandas del Sur, para evitar la debacle actual.

En Occidente, todo funcionaba sobre ruedas. Europa Occidental se convirtió en un paraíso de prosperidad y bienestar. No, la pobreza nunca se erradicó, pero había voluntad de solidaridad, la desigualdad era limitada. La gente creía hasta cierto punto en la planificación, el Estado desempeñaba un papel en el proceso económico, había concertación en muchísimos ámbitos, los sindicatos se convirtieron en socios fuertes. Existió un interés común. Se eliminaron las últimas dictaduras.

En retrospectiva, la gente hablaba de los trente glorieuses, 30 años de progreso que tuvieron un final brutal en los años 70: ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, fuerte subida del precio del petróleo, comienzo del problema de la deuda en el Sur.

Fue un giro drástico y el comienzo de una nueva era. Fuera el keynesianismo, comienzo del neoliberalismo.

Tiempos neoliberales

Los cambios profundos nunca se producen de la noche a la mañana. Ocurre gradualmente, de modo que mucha gente no lo nota realmente y solo al cabo de un tiempo ve desconcertada en sus nóminas que gana menos y que todo en el supermercado se ha vuelto más caro.

La política de austeridad comenzó en los años 70. Los trabajadores tenían que hacer recortes y el presupuesto tenía que estar en orden.

Cuando, tras la avalancha de petrodólares que se abalanzó sobre los países del Sur, Paul Volcker del Banco Federal de Estados Unidos, subió los tipos de interés, fue la soga al cuello para muchos países. La carga de la deuda se hizo insoportable, el Banco Mundial y el FMI vinieron con "ayuda": programas de ajuste estructural (más tarde llamados "Consenso de Washington" y, aún más tarde, simplemente "neoliberalismo").

Comenzó en América Latina, se extendió por África y Asia y aterrizó en la Unión Europea con el Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht.

Lo que significaba exactamente ese neoliberalismo no quedó claro de inmediato. En retrospectiva, sin embargo, pueden reconocerse fácilmente las distintas fases.

Comenzó en los años 80, con un programa económico de fronteras abiertas para bienes y capitales, mercados liberalizados, privatizaciones y desregulaciones.

Le siguió un periodo de neoliberalismo "social", que daba prioridad a la reducción de la pobreza para desmantelar simultáneamente los Estados del bienestar, por muy limitados que fueran en el Sur. No hubo protestas, porque a los movimientos sociales les pareció bien.

Poco a poco, quedó claro que el neoliberalismo era también un programa político. No se trataba de lo que se pensó en un principio, de reducir el Estado, sino de reforzarlo en un número limitado de tareas: proteger la competitividad, proteger la propiedad privada, hacer que el mercado funcione correctamente, proteger a los consumidores en lugar de respetar el derecho laboral.

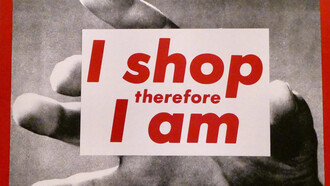

El neoliberalismo dice lo que es: liberalismo y, por tanto, implícitamente, cierto grado de libertad. Los derechos humanos ocupan un lugar destacado en la agenda, la democracia y el respeto del Estado de Derecho forman parte de ella. Los pobres eran los excluidos por un Estado paternalista con la excusa de la protección del mercado. La solución a su problema era la participación en el mercado. La lucha contra la pobreza se convirtió en "protección social", pero siempre en defensa del mercado y del crecimiento. Ya no existía el interés común; la colectividad debía ceder el paso al individuo en toda su diversidad.

En la transición del keynesianismo al neoliberalismo, también se perdió el "desarrollo". Los planes de industrialización y expansión de las infraestructuras, los programas colectivos nacionales de prosperidad económica y social, cedieron. En su lugar vino la ayuda humanitaria. La economía quedó completamente al margen de la toma de decisiones democrática. Lo que en los años 60 y 70 aún se llamaba "economía del desarrollo" acabó en el último cajón. En su lugar surgió un "pensamiento único" de una economía con las mismas reglas para todos. Lo llamamos "globalización" y el problema del "subdesarrollo" pasó a ser asunto de los "subdesarrollados".

Conservadurismo de derechas

En 1989, la Guerra Fría llegó a su fin. La "democracia" y el "mercado" se exportan a nuevos territorios. Llegaron las "terapias de choque" para obligar a poblaciones enteras a meterse en la nueva camisa de fuerza y dejar que las fuerzas capitalistas las saquearan, como ocurre una y otra vez con las conquistas territoriales. Se convirtió en un doloroso periodo de transición, cuyos contornos solo ahora estamos empezando a ver. El sistema llegó a sus límites, en primer lugar porque muchas buenas palabras nunca fueron seguidas de hechos, en segundo lugar porque el neoliberalismo no pudo traer prosperidad para todos. La pobreza no se redujo y la desigualdad fue en aumento. El desarrollo de los mercados financieros a menudo redujo a la nada las buenas intenciones económicas.

Añádase a esto el cambio climático, que la gente solo quería ver con un ojo estrecho, pero que estaba causando muchos estragos. Hubo protestas, hubo resistencia, pero sin organización, sin estructura, sin estrategia. Los movimientos sociales también habían interiorizado el neoliberalismo y defendían la diversidad en lugar de la unidad. Con la interseccionalidad, la dominación tomó el relevo de la explotación. La lucha por la identidad se impuso a la lucha de clases.

Ya no se podía responder a las demandas de cambio, porque el Estado ya no disponía ni de recursos políticos ni financieros.

Tradicionalmente, la socialdemocracia era la guardiana de la prosperidad y el bienestar. Cuando se proclamó la victoria del capitalismo y la derrota del socialismo, tras la caída del Muro de Berlín, también esa corriente política empezó a creerlo cada vez más. Cooperó con la neoliberalización, empezó a pensar que la austeridad era buena para la gente, reforzada en esto por un movimiento político verde emergente.

El cambio ya no estaba en la agenda. Con los ecologistas sí, pero en sentido contrario, consumiendo menos, viajando menos en avión, derrochando menos. Comprensiblemente, las clases trabajadoras no tenían oídos para eso.

La derecha conservadora, sin embargo, estaba lista con respuestas para quienes pedían políticas alternativas. Tenía respuestas fáciles a preguntas difíciles: menos inmigrantes, menos refugiados. Como se había abandonado la agenda de la redistribución, la prosperidad material de la gente solo podía garantizarse con... menos gente.

Las fuerzas de derechas crecieron en toda Europa, pero también en otros lugares. Baste pensar en Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Viktor Orban y Geert Wilders, en Narendra Modi en India, Erdogan en Turquía, Jair Bolsonaro en Brasil y, finalmente, Trump en Estados Unidos.

Hoy ha quedado claro: una nueva era ha comenzado y las normas y valores que se habían convertido en algo común desde la Revolución Francesa y la Ilustración están llegando a su fin. La emancipación ya no está en la agenda.

Los derechos humanos ya no importan, se pisotean con avidez. Pensemos aquí en la legislación sobre la acogida de refugiados, o consideremos el creciente número de personas sin hogar. Las fronteras se cierran por todas partes. El alambre de espino está de moda. El colmo es el genocidio de Gaza, en el que los gobiernos occidentales ni siquiera ven nada malo.

El Estado de derecho se está convirtiendo en una broma, lo que se ve más claramente en Estados Unidos, pero también en otros lugares, incluida Europa. El poder judicial está perdiendo fuerza, los parlamentos se han convertido en tertulias impotentes. La libertad de prensa y la libertad de expresión están bajo presión. El Estado vuelve a ser fuerte y poderoso, sobre todo en la represión. Económicamente, el poder está hoy más en manos de las grandes empresas transnacionales que de la política. Y esas empresas saben que la competencia es demasiado dura, que es para los perdedores, como dice Peter Thiel. ¡Larga vida a los monopolios!

El multilateralismo, la cooperación internacional, el libre comercio, el desarrollo, el respeto de las normas internacionales de derecho, están desapareciendo como la nieve al sol.

Las redes sociales se utilizan para difundir noticias falsas y, sobre todo, crear mucha incertidumbre por miedo, porque ¿qué queda por creer? ¿Son todas las teorías conspirativas erróneas por definición?

Los estados del bienestar desaparecen. Poco a poco, los elementos básicos de la seguridad social van a por el hacha, las pensiones, el seguro de desempleo, la asistencia sanitaria. El derecho laboral se está eliminando progresivamente, como demostró la CSI. El acceso a los derechos se está volviendo condicional.

Investigaciones recientes demuestran que se destina más dinero y subvenciones a las empresas que a la seguridad social.

Durante el neoliberalismo, la reducción de la pobreza era una cortina de humo para la protección social. Hoy, los pobres tienen que trabajar y los que no quieren o no pueden, están jodidos. La pobreza se moraliza cada vez más y finalmente se criminaliza.

El conservadurismo de derechas acaba con el liberalismo. Todavía no se sabe con certeza si este programa puede llegar a su fin. En Estados Unidos vemos cómo el poder también está en manos de los llamados anarcocapitalistas, que definitivamente no tienen el mismo programa que la extrema derecha. En muchas cuestiones encuentran puntos en común, como el papel del Estado, que debe proteger el mercado y no necesita redistribuciones ni un Estado del bienestar.

No sabemos dónde acabará todo esto, pero el camino está claro. Cuánta resistencia —¿una revolución? — también es imposible de predecir. Cada vez más movimientos empiezan a darse cuenta de que gran parte de la sociedad civil ha sido secuestrada y debilitada por el neoliberalismo.

La política social no está perdida, pero será limitada y moralizante, con ayudas a las familias melancólicas y la deshumanización de los que no pueden seguir el ritmo.

La protección será a partir de ahora con armas, no con derechos.

Se utilizan grandes palabras para esta nueva política que podría retrotraernos a hace un siglo. Prefiero no utilizarlas porque muchos elementos siguen siendo inciertos y la historia nunca se repite de la misma forma. La creciente violencia en la sociedad, incluidos los matones que vienen a “poner orden”, infunden con razón mucho miedo.

La nueva era promete "libertad" para hacer lo que a uno le plazca, pero cada vez menos personas tienen los medios para hacerlo. Además, se está abusando del sector digital para un control invisible pero cada vez mayor de las personas. La desigualdad ya está adquiriendo proporciones tan alucinantes que la gente corriente se ve excluida de forma masiva e impotente.

Capitalismo

Por supuesto, los tres periodos que he descrito eran tres periodos de capitalismo, pero puede estar claro que este capitalismo existe en diferentes variaciones.

Puede estar igualmente claro que el curso de la historia no está escrito en las estrellas. Incluso hoy en día, hay excepciones, países que todavía intentan defender un interés común. Pensemos en México, Brasil o en un modelo político totalmente diferente en China. Hay un amplio abanico de posibilidades abiertas, hay que querer verlas y trabajar en ellas. Hay que dejar de creer que todo puede resolverse a nivel local con horizontalidad y "de abajo hacia arriba". Sean cuales sean las políticas que se quieran defender, habrá que mirar más allá de las fronteras, colaborar, aliarse y luchar.

También habrá que dejar de lado un mensaje anticapitalista simplista, que tiene más de cien años pero que ha conseguido poco. Necesitamos salir de ese capitalismo, de eso no hay duda, pero también necesitamos alejarnos del nacionalismo y del pensamiento identitario. Tenemos que buscar nuevas alternativas, quizá con nuevos conceptos y desde luego con nuevas prácticas.

Son las nuevas generaciones las que tendrán que construir su mundo con un primer y último objetivo: la paz.