Los metales también guardan memoria, y la devuelven en forma de eco. Si afinamos el oído, podremos descubrir que, a veces, esa voz repetida es el nombre de un alma olvidada.

Han pasado más de dos siglos desde que fue fundida la Campana de la Independencia en Cartago, y la identidad de su maestro fundidor ha permanecido envuelta en el misterio. Aunque la tradición, así como algunos autores de renombre, atribuyeron su creación a un miembro de la familia Cartín de Heredia —célebre por su maestría en la herrería y la mecánica—, este artículo busca demostrar que dicha atribución es imprecisa. Además, ofrece una solución al enigma al revelar, con base documental, la verdadera identidad del fundidor.

En el año 1920, el escritor herediano Luis Dobles Segreda (1889–1956) publicó su libro “Rosa Mística”. En uno de los textos que lo componen, titulado “Campanero y Campanas”, el autor menciona las antiguas campanas de la iglesia del Carmen de Heredia, y en uno de los hermosos párrafos dedicados a la más antigua de ellas escribe:

Hay que estudiar las letras muy despacio para traducirlas: "SIRBO N.S. DE CONSESION. mo 26. 1817". ¡La abuela de las campanas! La hizo don Concepción Cartín, el abuelo de Federico, y la hizo en sus talleres el año 17. ¡Ya es hacer! Repicó el Te Deum del año 21.

En esas breves líneas, don Luis informa que aquella campana fue fundida por el herediano Concepción Cartín, en su taller el año 1817, y que, según su información —no sabemos si recibida por tradición o por testimonio documental—, “repicó el Te Deum del año 21”, es decir, sonó durante las celebraciones de la Independencia de Costa Rica, en 1821.

Por su parte, la inscripción de la campana indica que fue dedicada a “Nuestra Señora de la Concepción”, advocación titular de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Heredia. En la leyenda fundida en su cuerpo se lee: “SIRBO N.S. DE CONSESION”, con una ortografía que hoy juzgaríamos errónea, pero que en su tiempo era común, pues respondía a un contexto en el que el acceso a la educación para casi todos los costarricenses, era nulo o casi nulo. Más que un error, esta grafía enriquece la pieza, porque nos habla del mundo de los antiguos fundidores: hombres hábiles que ejercían su arte —casi con devoción— entre el fuego y el metal, más que entre letras y manuales.

Se sabe que la campana fue instalada en la Parroquia de Heredia poco después de su fundición, y que prestó servicio allí durante varios años. Con el tiempo —probablemente al adquirirse una nueva campana— la “Consesion” de Cartín fue trasladada a la Iglesia del Carmen, donde, más de dos siglos después, los heredianos la conservan con aprecio y orgullo.

Aunque la primera mención en la prensa sobre la antigua campana de Cartago fue realizada por el periodista Rubén Hernández Poveda en marzo de 1922, el verdadero defensor y salvador de esta reliquia fue su colega Francisco María Núñez. En el Diario de Costa Rica, donde Núñez era redactor, publicó el 9 de mayo de ese mismo año un artículo titulado “Una campana que debe conservarse”. En él expresa, con mucha pesadumbre, que el cura rector de la iglesia de Los Ángeles tenía la intención de fundir la campana —ya deteriorada por el paso del tiempo— para reutilizar su bronce en la fabricación de una nueva. Sin embargo, más allá de la denuncia, el artículo aporta un dato crucial: el nombre del fundidor. Según Núñez, se trataba de don Concepción Cartín, un artesano herediano que se trasladó a Cartago, con sus herramientas, para fundir la campana, en las mismas afueras del santuario de Los Ángeles, en 1818.

Por tanto, se ha establecido que la campana “Consesion” de Heredia fue fundida por Concepción Cartín en 1817, según Luis Dobles Segreda, y que el mismo artesano herediano fundió, un año después, la campana de la iglesia de Los Ángeles en Cartago, conforme lo indica Francisco María Núñez.

En sus artículos, Núñez no menciona la fuente —oral o escrita— de la cual obtuvo el nombre del fundidor de la campana de Cartago. Sin embargo, es evidente que lo sabía, y siempre que tuvo oportunidad, lo consignó sin titubeos. Lo que nunca llegó a mencionar —aunque es muy posible que también lo supiera— es que Concepción Cartín habría sido, asimismo, el autor de la campana “Consesion” de Heredia, fundida un año antes. Ignoramos si Núñez llegó a visitar dicha campana en El Carmen, o si conversó al respecto con Luis Dobles Segreda. Es perfectamente posible que lo haya hecho, pues ambos formaban parte del reducido círculo cultural e intelectual del país; y en un medio tan pequeño como el de Costa Rica en los albores del siglo XX, resulta razonable suponer que se conocían, o al menos, conocían mutuamente sus obras.

Lo que afirmaba Luis Dobles Segreda —que la campana de Heredia sonó durante la celebración de la Independencia en 1821— probablemente resonó en la mente de Núñez, ya fuera como una idea nueva o como confirmación de algo que él ya pensaba o creía saber acerca de la campana de Cartago. Por eso, desde 1922 y hasta bien entrada la década de 1960, Núñez sostuvo sin claudicar que la campana de Cartago también repicó en aquel momento cumbre de la historia patria, llegando incluso a bautizarla como la “Campana de la Libertad”.

Volvamos al autor de ambas campanas, pues hasta el momento, aunque todo apunta a don Concepción, pronto descubriremos la verdad.

Según las “Genealogías de Cartago hasta 1850”, obra de Mons. Víctor Sanabria Martínez, promediando el siglo XVIII, en la ciudad colonial de Cartago nació Juan Antonio Cartín, hijo natural de doña Manuela Josefa Cartín. Juan Antonio contrajo matrimonio, en la antigua capital de Costa Rica, el 29 de enero de 1766, con Antonia Josefa Morales Sáenz, cuyo padre era guatemalteco.

La pareja tuvo al menos tres hijos. Su primogénito, Andrés Cartín Morales, nació el 30 de noviembre de 1767, y desde joven aprendió el oficio de herrero, pero también llegó a dominar el arte de la platería y orfebrería. En el año 1773, murió su padre Juan Antonio y para entonces Andrés era apenas un niño de 6 años, por tanto, es imposible que el oficio lo aprendiera de su progenitor.

No sabemos en qué momento Andrés emigró de Cartago, ni si lo hizo acompañado de su madre o de sus hermanos. Tampoco hemos podido determinar, por ahora, si aprendió el oficio de herrero en Cartago o en Alajuela. Lo que sí sabemos es que para 1799, a sus 32 años, ya participaba en transacciones comerciales en esta última ciudad. Por ejemplo, un grupo de vecinos, incluido Andrés Cartín, otorgó poder legal a Antonio Alfaro para representarlos en una gestión de arriendo de tres potreros ubicados en Cartago, según el Índice de Protocolos de Alajuela, 1793-1850.

Andrés contrajo matrimonio con doña Ramona Elizondo alrededor de 1790 en Alajuela. Juntos tuvieron cinco hijos: Juan Manuel, Jacoba, Juan, Eusebio y Bernabela.

Trágicamente, doña Ramona falleció en 1804, dejando a Andrés a cargo de sus cinco hijos pequeños. Poco después, él se mudó con su familia a la ciudad de Heredia, y allí se casó con doña Concepción Rodríguez, en 1805. Con ella, tuvo cuatro hijos más: José Francisco, Lucía, Gregorio Andrés y Gregorio de la Concepción. Varios de los hijos varones de Andrés siguieron sus pasos como artesanos herreros. De ellos, el más notable fue Gregorio de la Concepción, más tarde conocido simplemente como Concepción Cartín. Nacido en 1809, Concepción se casó con doña Vicenta Alfaro el 26 de noviembre de 1833. Ellos fueron los padres, entre otros, de don Froilán Cartín Alfaro (1837-1918), quien a su vez se casó con doña Tremedal González Pérez. Froilán y Tremedal tuvieron a don Federico Cartín González (1869-1949), mencionado por Luis Dobles Segreda, en su texto de 1920.

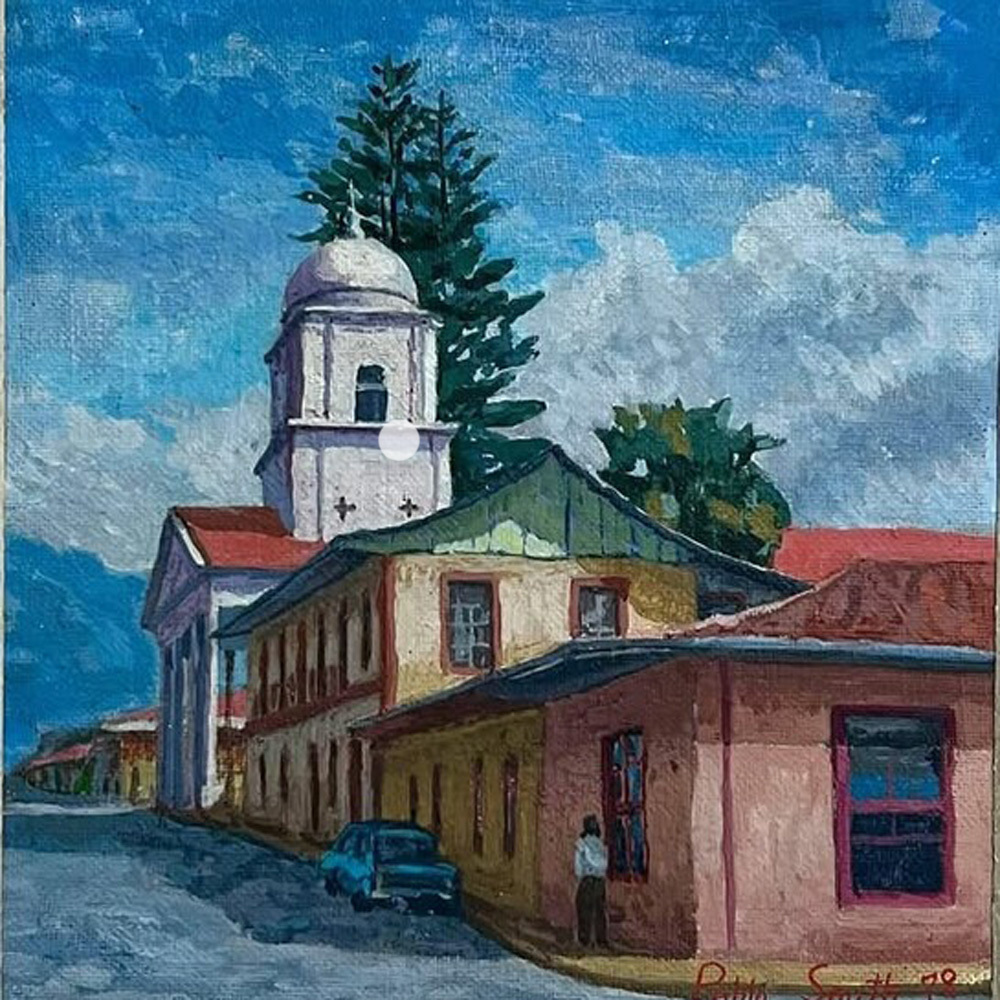

La casa de don Andrés y su esposa, donde probablemente él instaló su taller —que luego heredaron su hijo y sus nietos—, se encontraba en la esquina suroeste de la misma manzana donde hoy se ubica la iglesia del Carmen1. En aquel momento, sin embargo, aún no se había construido la primitiva ermita en ese lugar2. Techada con tejas de barro, la casa tenía paredes de adobe y maderas labradas, con puertas y ventanas en proporción a su tamaño. Medía 22 varas de largo por 6 de ancho, y contaba con una cocina anexa, hecha de piezas de cedro redondeado, posiblemente separada de la casa principal como era costumbre en la era colonial. También había una galera de troncos redondos, que probablemente servía de herrería. La propiedad ocupaba medio solar y estaba cercada parcialmente por tapias. Limitaba al norte con Juan Montenegro, al sur con la calle pública, al este con Pedro Carazo y al oeste —también cruzando calle— con Mariano Córdoba. Su valor fue tasado en 280 pesos (Archivo Nacional de Costa Rica. Mortuales Coloniales. No. 1565).

Aunque fue Andrés quien inició la tradición de los Cartín en Heredia como artesanos del hierro, su legado se fue apagando, como luz moribunda, con el paso del tiempo. Nadie —o casi nadie— recordó su obra pionera ni el esfuerzo solitario que la sostuvo. En cambio, fue la figura de su hijo Concepción la que perduró en la memoria colectiva, celebrada con orgullo en Heredia por la huella profunda que dejó en el campo de la metalurgia y la mecánica.

Cuando Andrés Cartín falleció, su hijo Concepción tenía apenas trece años, pero desde la más tierna infancia había comenzado a aprender, junto a su padre, los secretos del hierro y del fuego en el taller familiar. En aquel espacio, cada herramienta guardaba una historia, y cada objeto fundido llevaba el sello del esfuerzo compartido. El joven Concepción heredó el taller y las herramientas de su padre, pero también un conocimiento temprano y una vocación que, desde niño, ardía en silencio en su interior.

En el artículo "Monografía sobre el café" de Francisco María Núñez (Revista del Instituto de Defensa del Café de Costa Rica. 1936), el autor menciona que desde 1856, Concepción Cartín se dedicaba a la fabricación de aventadores de café y a la fundición de campanas. Además, señala que en 1866, Cartín patentó una máquina para "elaborar maíz" (Sic), obteniendo por decreto gubernamental el derecho exclusivo para su explotación durante diez años. Complementando esta información, otro artículo titulado "Los sistemas de beneficiado del café costarricense: 1830-1914" de Carlos Naranjo Gutiérrez (Revista de Historia. Universidad Nacional. 2017), confirma que Concepción y su hijo Jesús fueron constructores de aventadores de café; pero además detalla que el 10 de diciembre de 1869, el artesano realizó, en su propia casa, los primeros ensayos de este artefacto.

Por otra parte, mientras que la evidencia del oficio de herrero y mecánico de don Concepción Cartín y sus hijos es abundante y ampliamente reconocida, cabe preguntarse entonces: ¿hay pruebas que demuestren que su padre, Andrés, también fue herrero y fundidor? Afortunadamente, sí.

El 5 de febrero de 1820, pocos meses antes morir, Andrés otorgó su testamento (Archivo Nacional de Costa Rica. Mortuales Coloniales. No. 1565). Este documento es crucial para confirmar el oficio de Andrés, pero también revela otros aspectos fundamentales de su vida. A continuación, ofrecemos un resumen de su contenido:

Testamento de don Andrés Cartín Morales, otorgado en Heredia el 5 de febrero de 1820. Natural de Cartago, viudo de doña Concepción Rodríguez y anteriormente casado con doña Ramona Elizondo, don Andrés dicta su testamento hallándose enfermo de “adsidente”, y se encomienda a Dios y a la Virgen de los Ángeles, disponiendo ser sepultado en el camposanto de Heredia con misa de cuerpo presente y novenario. Reconoce nueve hijos legítimos: cinco del primer matrimonio (Juan Manuel, Jacoba, Juan María, Eusebio y Bernabela), y cuatro del segundo (José Francisco, Lucía, Gregorio Andrés y Gregorio de la Concepción). Señala que a los hijos del primer matrimonio les corresponden 32 pesos cada uno por los bienes de su madre, y declara haber entregado 200 pesos a su hijo Juan Manuel, que se encontraba en León para ordenarse sacerdote.

Declara deudas menores con vecinos como José Francisco Porras, Juan Lobo y Tomás González, además de créditos pendientes y cuentas personales. Entre sus bienes figura una casa de adobes con cocina, galera y medio solar cercado en Heredia, y una serie de herramientas y efectos que revelan su doble oficio como herrero y platero: mantenía una fragua completa con yunque, martillos, hornillo, tenazas, fuelles, clavera, limas, alicates, serrucho, taladro y otros instrumentos de forja, y además un taller de platería equipado con hilera, tijera, moldes, entenallas, batea, marco de pasar y papelera. Poseía también una yunta de bueyes, vacas, caballos, sembradíos de maíz, herramientas agrícolas, muebles, utensilios de cocina, imágenes religiosas, un catecismo, libros devocionales, un nacimiento y adornos domésticos. Nombra como albaceas a don Valentín Arias y a Juan Manuel Solís, otorgándoles plenos poderes para realizar inventario judicial y repartir sus bienes entre los herederos conforme a derecho.

Lo primero que llama la atención del testamento es que el otorgante declara encontrarse enfermo a causa de un “adsidente”. Se entiende que este accidente lo habría dejado postrado en cama y que, muy posiblemente, fue la causa de su muerte, ocurrida pocos meses después. Es razonable suponer que se trató de un percance grave: ¿una caída? ¿una quemadura? ¿acaso un fuerte golpe con alguna herramienta o con una pieza fundida? El documento también confirma que Andrés tuvo dos matrimonios, y que uno de los hijos del primero, Juan Manuel, se encontraba terminando la carrera sacerdotal en León de Nicaragua3.

Pero lo fundamental para este trabajo es la evidencia escrita, en el testamento, de que Andrés Cartín disponía de dos talleres completos: uno de herrería y otro de platería. Esto confirma plenamente su oficio y deja claro que él fue tanto herrero como platero, convirtiéndose en el iniciador de una tradición familiar que se extendería por más de un siglo.

¿Concepción Cartín fundió las campanas?

Ciertamente, el miembro de la familia Cartín más reconocido en el oficio de la herrería y fundición fue Concepción, a quien tanto Francisco María Núñez como Luis Dobles Segreda atribuyeron la autoría de las dos campanas, la de Heredia y la de Cartago.

Sin embargo, esta atribución resulta insostenible. La razón principal es cronológica: Concepción nació en 1809, por lo que tenía escasos ocho años cuando se fundió la campana “Concesion” en Heredia (1817), y nueve cuando se elaboró la Campana de la Libertad en Cartago (1818). Es evidente que un niño de esa edad no pudo haber estado a cargo de tales obras, ni siquiera en calidad de aprendiz.

Para comprender por qué Concepción Cartín fue erróneamente identificado como el fundidor de ambas campanas, es crucial considerar el contexto temporal y cultural en que surgió aquella atribución. Don Concepción Cartín falleció en 1873, a la edad de 64 años (según consta en los registros de FamilySearch). Para entonces, ni Luis Dobles Segreda ni Francisco María Núñez habían nacido, lo que indica que el conocimiento de ellos acerca del origen de aquellas campanas, muy probablemente, les llegó por tradición oral.

Ambos autores eran plenamente conscientes de la sólida reputación de don Concepción como artesano metalúrgico. No obstante, es muy probable que supieran poco --o nada-- sobre su padre Andrés, quien había fallecido más de medio siglo antes que Concepción, en una época remota donde los datos históricos eran difíciles de conservar. Basta recordar que, durante la vida de Andrés, aún no existía imprenta en Costa Rica, lo cual limitaba profundamente la difusión de nombres, obras y oficios. En cambio, durante la vida de Concepción, ya existían periódicos y revistas, lo que sí posibilitaba registrar y divulgar sus trabajos e invenciones.

Todo ello contribuyó a que la memoria colectiva privilegiara el nombre del hijo, más visible y reciente, mientras la figura del padre se fue desdibujando en el tiempo, como tantas otras figuras que, pese a su importancia, quedaron relegadas en los márgenes de la historia.

Por lo tanto, si no fue Concepción el artífice de aquellas campanas que han resonado por generaciones, ¿quién fue, en realidad, el maestro fundidor que les dio forma y voz?

Pintura que muestra al fondo la iglesia del Carmen de Heredia, y en primer plano, la esquina suroeste de la manzana. Justo en esta esquina se ubicó la casa y el taller de Andrés Cartín, a inicios del siglo XIX. La obra es de Pablo Smith, talentoso pintor canadiense, radicado primero en Heredia y posteriormente en Monteverde, donde se dedicó a la construcción de violines y violonchelos. Imagen tomada de Internet y facilitada por Eduardo Sánchez (Edú).

El verdadero fundidor

Sabemos que su padre, don Andrés, dominaba con solvencia el arte de fundir metales. En 1817, año en que se fundió la campana “Consesion”, Andrés tenía cincuenta años: una edad de plena madurez para un artesano curtido por la experiencia, el trabajo duro y el conocimiento transmitido de generación en generación. Por esta razón —y por las pruebas encontradas que respaldan su oficio como herrero y fundidor— sostenemos con firmeza que fue él, y no su hijo Concepción, el verdadero autor de aquellas campanas históricas. Andrés falleció en julio de 1820, a los 53 años de edad (datos de FamilySearch), apenas unos pocos años después de haber forjado estas obras perdurables.

Los escasos documentos relacionados con la fundición de la campana de Cartago (1818), consultados en el Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel, siempre se refieren al fundidor como "el Maestro Cartín", sin especificar su nombre de pila. Sin embargo, este trato revela que era una persona experta y respetada en el arte que desempeñaba.

En aquel momento, el único Cartín con conocimiento para fundir metales y con la probable capacidad para fabricar campanas era Andrés Cartín Morales, y no su hijo, Concepción Cartín Rodríguez.

Sin embargo, aunque Andrés sabía fundir metales, ello no bastaba por sí solo para llegar a ser un fundidor de campanas. La fabricación de estas obras constituye un oficio especializado, con una rica historia que se remonta a más de dos mil años antes de Cristo; pero cuya difusión en Europa se consolidó con la expansión del cristianismo, a partir del siglo XII. Es un arte complejo, que exige numerosos pasos técnicos, materiales especializados y una considerable experiencia práctica. No es posible fundir una campana basándose en nociones generales, en consejos transmitidos a la distancia o en la pura intuición. No cabe duda que la presencia y guía de un maestro campanero, conocedor del proceso en toda su complejidad, resulta indispensable para fundir correctamente una campana.

La campana “Consesion” de Heredia —fundida en 1817— pesa 72 kilos, mide 54,5 cm de alto y tiene un diámetro de 52,3 cm. La de Cartago —fundida un año después— pesa 204 kilos, alcanza una altura de 82,5 cm (incluyendo el yugo) y presenta una circunferencia de 76,2 cm4. Ambas muestran ciertas imperfecciones que permiten inferir que no fueron realizadas por un maestro campanero experimentado. Sin embargo, la campana de Cartago, de mayor peso y volumen, exhibe un acabado más refinado que la de Heredia. Esto sugiere un proceso de aprendizaje entre una y otra: la primera habría sido un ejercicio inicial, una especie de “campana de prueba”; la segunda, en cambio, el resultado de la experiencia adquirida.

Surge, en consecuencia, una interrogante fundamental: ¿de dónde provino ese conocimiento especializado de Andrés Cartín?

No lo sabemos con certeza. Es posible que, en algún momento, un maestro campanero procedente de un país con tradición en este arte, como España o de algún país sudamericano, haya pasado por Heredia y transmitido sus conocimientos a Andrés. Otra posibilidad es que el mismo Andrés haya viajado a algún lugar donde pudo recibir instrucción directa de un maestro. En todo caso, lo evidente es que hubo un proceso formativo: alguien le enseñó los secretos de este arte, que él luego aplicó con sus propios medios y su talento, iniciando así una tradición que su hijo Concepción continuaría y perfeccionaría.

Sea cual fuere el origen de su aprendizaje, la escena que evocamos nos permite asomarnos a aquel mundo de fuego, yunques, arena, humo y bronce. No cuesta imaginar a Andrés iniciando su jornada en las primeras luces del alba de aquel remoto día del año 17. La ciudad colonial de Heredia se desperezaba bajo el velo tenue de la bruma, mientras los rosales de los huertos exhalaban su perfume al soplo fresco de la brisa. En aquella villa de calles de tierra y tapias entejadas, cuando los gallos ya cantaban y los cedros salpicaban de verdemar el paisaje, el día empujaba aquella primera bruma con una gravedad serena. Con el Ángelus, al compás lejano de los primeros rosarios, Andrés encendía el horno de su taller como quien prende un altar. El fuego, suavemente acariciado, crepitaba bajo los fuelles henchidos, mientras él preparaba, con manos curtidas y mirada cautiva, el molde de la campana. Todo parecía conjugarse: el golpe rítmico de los martillos, el mugido de los bueyes en el corral, el crujido leve de los portones en las casas vecinas.

A esa hora temprana, cuando en Heredia ya se doraba el primer pan del día, Andrés comenzaba también a hornear su campana. Muchas horas después, al enfriarse el imperfecto bronce y oírse su primer y alegre ¡talán!, supo Andrés —como lo supieron también sus hijos y quizá algún vecino curioso— que aquella humilde campana estaba destinada a sonar por siglos y a convertirse en eco perdurable de su oficio y de su fe.

Un año después, en 1818, Andrés Cartín bajaba la cuesta de Ochomogo, quizá en una carreta modesta, con sus herramientas, materiales y moldes, rumbo a Cartago, como lo hacían los campaneros ambulantes de la Edad Media. Reconocida ya su maestría más allá de Heredia, había recibido el encargo de fundir una campana para la Virgen de los Ángeles, y allí mismo, en las afueras del templo de “La Negra”, construyó con sus propias manos un improvisado horno de reverbero, alimentado con leña.

La escena, que se prolongaría durante varios días frente al santuario, era una danza de fe y trabajo: jóvenes ayudaban a soplar los fuelles, dominados por el ritmo urgente del fuego; mujeres y niños descalzos se arremolinaban en torno a las llamas, como si asistieran a un ritual eucarístico al aire libre. El horno ardía sin tregua, y su calor bendito se esparcía en todas direcciones como rayos del sol, es decir, como un resplandor sagrado.

Cuando el metal fundido cayó en el molde de barro de la campana, una luz viva y trémula encendió los rostros de los presentes. Y al igual que había ocurrido cuando Andrés fundió la campana en Heredia, ni él ni ninguno de los testigos imaginó que aquellos bronces rústicos y curvados alcanzarían, con el tiempo, la dignidad de memoria viva de la patria. Uno de ellos —la Campana de la Independencia— obtendría incluso la distinción suprema de Monumento Nacional.

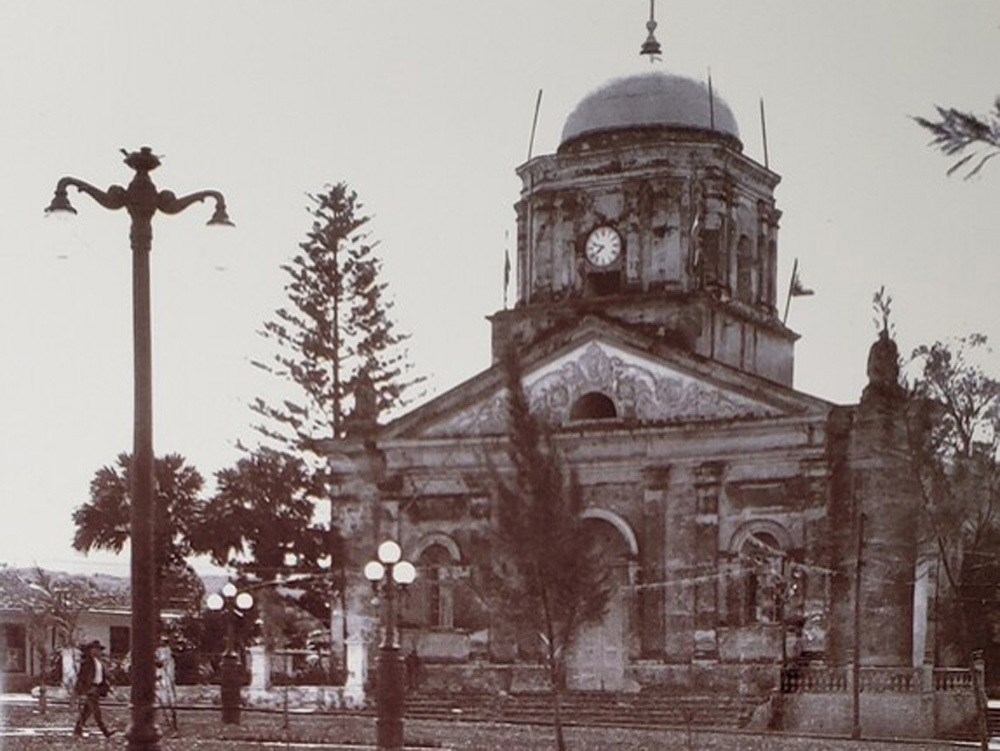

Segundo templo del Carmen, visto desde el parque Manuel María Gutiérrez. Foto de Amando Céspedes Marín, hacia el año 1940. Colección de Geovanny Jara Granados, facilitada por Erick Francisco Bogarín Benavides.

Epílogo

Aunque la tradición atribuyó a Concepción Cartín la autoría de estas dos reliquias históricas, las evidencias documentales demuestran que no pudo haber sido él, y apuntan —sin margen de duda— a que fue su padre, Andrés, el verdadero fundidor de ambas campanas.

Andrés Cartín fue el iniciador de una tradición artesanal que marcaría profundamente a su familia y a su ciudad. Nacido en la ciudad de Cartago, encontró en Heredia el espacio perfecto para desplegar su oficio y fundar un hogar junto a su segunda esposa, convirtiéndose en el patriarca de la familia Cartín herediana. Tanto llegó a amar esta hermosa villa que dispuso su descanso eterno en ella, como muestra de gratitud hacia el lugar que le brindó todo cuanto necesitaba: el hogar donde crecieron sus nueve hijos, un aire limpio y saludable, un cielo sereno que parecía bendecir cada golpe en el yunque, cada crisol encendido, cada molde preparado con esmero. Heredia le ofreció tierras fértiles donde sembrar sus milpas y cuidar sus bueyes, como también la paz de una comunidad humilde, trabajadora y profundamente religiosa, en la que el arte del metal podía florecer entre humo y oraciones.

Quizás en vida Andrés no recibió el reconocimiento que merecía, ni fue recordado con justicia en la memoria colectiva; pero su legado —y, probablemente, hasta su sudor y su sangre— quedaron atrapados en el bronce de estas dos reliquias bicentenarias, fruto de una alquimia de esfuerzo, fe y sacrificio. Sirvan estas líneas como un homenaje a su memoria y, al mismo tiempo, a la dignidad de un oficio antiguo y noble, cuyo eco ha contribuido, con voz lejana pero firme, a forjar nuestra identidad.

Agradecimientos

Al ingeniero José Segura Garita, por permitirnos acercarnos al proceso de restauración de la Campana de la Independencia y al estudio de la campana “Concesión”, así como por compartir con nosotros valiosa información que ha logrado recopilar sobre ambas obras.

Al gestor cultural de la ciudad de Cartago, Mario Chacón Moya, y a la página “Cartago, su historia, ayer y hoy” (Facebook), por su labor continua en la difusión del patrimonio y la defensa permanente de la Campana de la Independencia.

A los gestores culturales de la ciudad de Heredia, Eduardo Sánchez Sánchez, Erick Francisco Bogarín Benavides y Manrique Álvarez Rojas, así como a la página “Desde el Fortín” (Facebook), por su compromiso con la memoria histórica local y la defensa permanente de la campana “Consesion”.

Al economista e investigador Jorge León Sáenz, por ayudarme a ubicar el sitio preciso donde estuvo la propiedad de Andrés Cartín, en el casco central de Heredia, así como por facilitarme datos adicionales acerca de esta familia herediana.

Al ilustrador cartaginés Florentino Leiva Ortega, por producir la imagen de portada.

Notas

1 En la actualidad, en esa esquina se encuentra una antigua casa donde operó la academia de costura de la emprendedora cubana doña Loly Verona de García.

2 La primera ermita de El Carmen, una modesta construcción de adobe y madera rústica, fue edificada entre 1823 y 1824. El templo que la sustituyó se construyó entre 1861 y 1874. Posteriormente, entre 1944 y 1945, se llevó a cabo una reconstrucción total del edificio, que dio origen al templo actual. Información tomada del texto “Los mosaicos del Carmen”, de Manrique Álvarez Rojas (2023).

3 El hecho de que Andrés pudiera enviar a uno de sus hijos a formarse como sacerdote en Nicaragua sugiere que, aunque no puede afirmarse que gozara de gran riqueza, al menos contaba con una posición económica lo suficientemente favorable como para asumir ese tipo de compromiso educativo y vocacional.

4 Datos suministrados por el restaurador de la Campana de la Independencia, Ing. José Segura Garita (METAL & STONE RESTAURACIÓN).

5 Declarada Monumento Nacional de Costa Rica, por ley No. 3028, del 14 de septiembre de 1962.