A mediados del siglo XVI, el Viejo Mundo vivió dos acontecimientos que marcarían la política y darían una nueva interpretación al papel del pueblo en la religión: la difusión de la Biblia y la consolidación del Santo Oficio.

Por un lado, la llegada al trono de España de un miembro de la Casa de los Habsburgo, vinculada al Sacro Imperio Romano Germánico, reforzó la influencia imperial en la península. Por otro lado, las corrientes luteranas, nacidas de la Reforma protestante, transformaron el concepto del predicador religioso al rechazar la compra de indulgencias como medio de absolución de los pecados. El diezmo, como parte de la doctrina religiosa, adquirió una nueva interpretación.

Incluso el derecho canónico sufrió modificaciones para adaptarse a los cambios en la posesión y custodia de las ofrendas realizadas a la Iglesia por los laicos. Más tarde, la llegada de los Borbones a la corona española (Francia), trajo consigo un nuevo enfoque en la relación entre la Iglesia y el Estado. La gestión de esta casa real tomó como modelo las costumbres heredadas de Luis XIV de Francia, quien promovía la idea de que el monarca era un representante divino en la Tierra. Como resultado, los reyes y sus ministros se atribuían la potestad de intervenir en los asuntos eclesiásticos, pues consideraban que su poder provenía directamente de Dios.

En otras palabras, cualquier patronazgo o concesión religiosa otorgada por el rey se hacía bajo la premisa de que su autoridad estaba por encima de la del Papa. Sin embargo, durante el reinado de Carlos V, la relación con la Santa Sede en Roma se mantuvo estrecha para contrarrestar la expansión del protestantismo. Más tarde, en el periodo de Felipe II, la lucha contra la herejía se intensificó, y el monarca intentó erradicar por completo las nuevas corrientes religiosas de sus dominios. En este contexto, el Santo Oficio adquirió una importancia renovada y se diferenció del que había existido durante el gobierno de los Trastámara.

Uno de los instrumentos más poderosos en esta lucha fue la creación de la Compañía de Jesús, una orden religiosa fundada con el propósito de defender la ortodoxia católica y combatir la expansión del protestantismo. Esta misión continuó bajo los sucesores de Felipe II, extendiéndose a los territorios americanos, donde el patronazgo real permitió la fundación de nuevas iglesias y la implementación de estrategias evangelizadoras.

La bula Eximiae Devotionis, emitida por el papa Alejandro VI en 1501, otorgó a la corona española la facultad de recaudar diezmos en América. Posteriormente, en 1508, la bula Universalis Ecclesiae, emitida por el papa Julio II, otorgó a los monarcas españoles el patronazgo en los territorios del Nuevo Mundo. Sin embargo, ambas bulas establecían que los indígenas no podían ser sometidos a esclavitud ni obligados a pagar tributos para recibir la evangelización.

A pesar de estas disposiciones, se creó en América un tribunal de justicia eclesiástico encargado de emitir normas y sanciones en cuestiones morales y religiosas. Los obispos y sacerdotes eran los encargados de hacer cumplir esta nueva cultura política, regulando cuestiones como el adulterio, el divorcio, el concubinato y la nulidad matrimonial. Además, en los casos en que la Iglesia estuviera involucrada en asuntos civiles o penales, también intervendría en la administración de justicia.

Cuando las disputas estaban relacionadas con las arcas reales, la autoridad competente era el Tribunal de la Santa Cruzada, que tenía su sede en España. Este tribunal contaba con un regidor, que actuaba como comisario, y un consejo encargado de administrar justicia y resolver las disputas relacionadas con el pago de impuestos y el sostenimiento de la Iglesia.

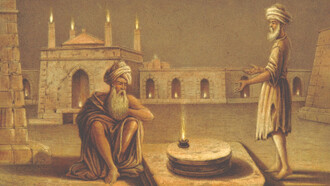

Desde 1478, España contaba con la Inquisición, institución establecida por los Reyes Católicos con la autorización del papa Sixto IV. Dos años después se creó el Tribunal de la Santa Inquisición, cuya jurisdicción abarcaba delitos como la herejía, la apostasía, la blasfemia, la brujería, la superstición, la bigamia, el ejercicio ilegal del sacerdocio y la sodomía, entre otros.

Es posible que la visión escatológica promovida por san Agustín y la experiencia de la Inquisición medieval, instaurada por el papa Gregorio IX en el siglo XIII, influyeran en la decisión de establecer una nueva institución inquisitorial en la península Ibérica. En este contexto, fray Tomás de Torquemada inició la Inquisición española en Sevilla, con el apoyo de los Reyes Católicos, convirtiéndola en un instrumento clave para la consolidación de la fe católica y la unificación religiosa del reino.

La Inquisición y su impacto en América

El Tribunal del Santo Oficio no sólo jugó un papel crucial en la península Ibérica, sino que se expandió también a los virreinatos americanos. Con Felipe II, se establecieron tribunales inquisitoriales en Lima y México, más tarde, en Cartagena de Indias. Su objetivo era preservar la ortodoxia católica en los territorios coloniales, persiguiendo cualquier desviación doctrinal que pudiera amenazar la estabilidad del Imperio.

La Inquisición en América operaba con ciertos matices diferentes a la de España. Por ejemplo, los indígenas estaban exentos de sus juicios, ya que eran considerados neófitos en la fe y, por tanto, incapaces de cometer herejías conscientes. Sin embargo, la institución ejercía un control estricto sobre los colonos españoles, los mestizos y otros grupos que habían adoptado el cristianismo.

Los delitos más perseguidos en América incluían la blasfemia, la práctica de la brujería, la lectura de libros prohibidos y la apostasía. En algunos casos, también se investigaba a personas acusadas de practicar el criptojudaísmo o el islam, sobre todo entre los descendientes de conversos llegados desde la península.

Las penas que dictaba la Inquisición variaban según la gravedad del delito. En los casos más leves, los acusados podían ser condenados a realizar penitencias públicas o a pagar multas. Sin embargo, en los casos más graves, las condenas podían incluir la confiscación de bienes, el destierro e incluso la ejecución en la hoguera, aunque estas últimas eran menos frecuentes en América que en España.

A pesar de su función represiva, la Inquisición también contribuyó a la consolidación del poder real en América, ya que sirvió como mecanismo para mantener el control sobre los súbditos y reforzar la autoridad de la monarquía. Además, su influencia en la censura y el control de la enseñanza religiosa permitió a la Iglesia desempeñar un papel central en la vida colonial.

Con el paso de los siglos, la influencia del Santo Oficio comenzó a debilitarse. A finales del siglo XVIII, las ideas ilustradas y las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III promovieron una visión más racionalista del gobierno y limitaron el poder de la Iglesia en los asuntos políticos.

Finalmente, en 1808, durante la ocupación napoleónica de España, la Inquisición fue abolida. Aunque Fernando VII la reinstauró en 1814 tras su regreso al trono, el proceso de independencia de las colonias americanas debilitó su alcance. En 1834, bajo el reinado de Isabel II, fue abolida definitivamente.

Así, tras siglos de control doctrinal y persecución religiosa, la Inquisición como doctrina cultural llegó a su fin, dejando un legado de miedo, represión y dogmatismo que marcó profundamente la historia de España y sus territorios coloniales. Sin embargo, hoy su impacto en la configuración de la Iglesia y del Estado perduran, influyendo en la relación entre el poder civil y religioso.