En este ping-pong que va de la reflexión personal a la mirada literaria de algunos reconocidos escritores, me propongo revisar caprichosamente algunos aspectos sobre los gatos domésticos que me resultan fascinantes.

De un tiempo a esta parte, conocí y me enamoré locamente de una gatita negra adulta. Al principio, nos costó un poco entendernos y tuvimos que tenernos paciencia e ir aprendiendo despacito los tiempos, ritmos y espacios de cada una. Poco a poco, comenzamos a construir nuestros límites, nuestros desbordes permitidos (y también los prohibidos) y nuestras formas de amor. Siempre supe que los gatitos son muy diferentes a los perros (animales con los que siempre estuve infinitamente más familiarizada por cuestiones de crianza), pero de tener esta idea a terminar de conocer y entender en primera persona a un felino doméstico, ahí la cosa cambia. Al principio hubo enojos de ambas partes, mensajes confusos y signos mal comprendidos.

No son más silenciosos los espejos

ni más furtiva el alba aventurera;

eres, bajo la luna, esa pantera

que nos es dado divisar de lejos.

Por obra indescifrable de un decreto

divino, te buscamos vanamente;

más remoto que el Ganges y el poniente,

tuya es la soledad, tuyo el secreto.

Tu lomo condesciende a la morosa

caricia de mi mano. Has admitido,

desde esa eternidad que ya es olvido,

el amor de la mano recelosa.

En otro tiempo estás. Eres el dueño

de un ámbito cerrado como un sueño.(Jorge Luis Borges)

Dormida, me muevo en la cama con cuidado de no pegarle una patada sin querer por si justo vino a acostarse mientras me encontraba en sueños y está ahí, apoyadita a mis pies (siempre fui torpe, mal que me pese). Abro los ojos, la busco y la llamo: si no aparece enseguida, pienso dónde estará, qué estará haciendo y, si se demora, por qué no asiste a mi llamado. Me levanto y voy a la cocina con cuidado de no ir demasiado rápido y nos choquemos, de dar pasos sin mirar o demasiado pesados y pisar una cola o una patita. Si lo hago (que los dioses no lo permitan), sobrevienen los gritos y el drama. Drama mutuo: una por pisar y la otra por ser pisada. Luego, la culpa y las promesas de amor y de mayor cuidado de aquí en más.

Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad.

(Julio Cortázar)

Los gatos son animales profundamente ritualeros. Para ellos, el día está cuidadosa y perfectamente demarcado en una serie de momentos muy específicos que sólo ellos conocen y que dependen de múltiples factores (la posición del sol, la actividad doméstica humana, la estructura de la vivienda o, también, las propias preferencias del felino en cuestión). A cada momento le corresponde su respectiva actividad que es, por supuesto, totalmente ineludible. Sea la hora de darse un baño de lengua, de correr desaforadamente por la vivienda, de cazar al humano, de tomar solcito en el patio o la ventana, o de posar la mirada en un minimísimo detalle imperceptible para el ojo sapiens, es clarísimo que eso es lo que debe hacerse. Y se hará.

Al abrir la puerta constaté con alivio que el gato de M. J. no me esperaba creyendo que yo soy M. J. Me asombré y pensé que se habría escondido para asustarme o, sin duda, para no verme, habiendo comprendido de alguna manera que M. J. se fue por varios días. Pero las horas han pasado y el gato no está aquí. No pudo haberse escapado pues las ventanas están cerradas. Ahora, esperar el retorno de M. J. el lunes por la noche: sin duda me expulsará y tendré que atravesar el bosque cerrado, interminable. No creerá que el gato desapareció, que no es culpa mía, si bien nada me gustaría más que saberlo muerto. Yo quise que se escapara. Esto es incontestable. Pero no realicé ningún gesto. Es más, lo impedí cerrando todas las ventanas que M. J. deja siempre abiertas.

Pero me pregunto si M. J. habrá venido cuando yo no estaba y se llevó el gato a Bélgica, o tal vez, queriendo hacerme más grato el fin de semana, envió a alguien a quien le habría dejado la llave para que se lo llevara. O tal vez se lo llevó o se lo llevaron por orden suya para castigarme por mis deseos en contra del gato o tal vez M. J. quiso divertirse —no debo olvidar su leve sadismo— sabiendo que no podré estar tranquila hasta el lunes y que este fin de semana será un infierno pues me espera la cólera o la risa de M. J. o la posibilidad del bosque oscurísimo o, lo que es peor que todo, lo que me pasa ahora: imaginar al gato llorando en el bosque, hambriento y temeroso y no sabiendo cómo volver al calor, al hogar —hogar que es de él y no mío.

(Alejandra Pizarnik)

Hacemos algo que nos encanta. Ella se tira de costadito y yo me coloco encima de ella, con la oreja suavemente apoyada sobre su pancita negra. ¡Qué suavecita es! Ella ronronea y yo cierro los ojos, escucho y me dejo llevar. Ese pequeño ritual que supimos construir nos llena de placer, creo, a las dos. Yo me desarmo, ella no sé (estimo que sí, de lo contrario, sé que no tendría ningún problema en levantarse e irse tranquila a seguir haciendo el resto de sus actividades diarias). Ese motorcito encendido es para mí una invitación a viajar. Es una frecuencia que se me cuela profundamente en el cuerpo como un lenguaje rítmico que todavía no logro descifrar pero que me permite trazar una conexión con ella y me desborda de satisfacción.

Cuando siento a la negra ronronear debajo de mi oreja o sobre mi panza en las madrugadas de invierno, sé que todo va a estar bien. Al final de todo, las cosas no eran tan graves ni tan difíciles como me parecían apenas unas horas atrás. La musiquita emanada por ella nos conecta y me permite pensar aunque sea por los instantes que dure ese pequeño placer que el mundo es un lugar menos hostil y más amoroso. Que hay esperanza. Entonces extremo los cuidados: intento no moverme mucho, respirar demasiado fuerte y soplarle sin querer un vientito en la oreja, o toser, no vaya a ser cosa que la moleste y la impulse a interrumpir este momento de amor y placer entre las dos.

Esos años felices e irrecuperables en los que uno aprende, si aprende algo, que los gatos nos traen a domicilio el misterio de la creación. Chandler les atribuía toda la sabiduría y creía que provocaban la explosión creadora. Un día le pidieron que hablara de Philip Marlowe y prefirió que fuera Taki la que lo hiciera por él. Pretendía que era la gata quien escribía sus novelas bien entrada la noche. A mí suele pasarme algo parecido.

Richard Matheson perdió todo; la casa, los muebles y los premios, pero alcanzó a salvar lo esencial: esa mirada que lo sostiene por las noches, cuando la palabra no viene y la novela no avanza. Esa mirada que nos atornilla al sillón, ese ronroneo que precede a la llegada del diablo.

(Osvaldo Soriano)

Los mimos son un momento de placer, pero se trata de un placer reglado. Muchos gatitos deciden que la panza está prohibida como espacio de mimo. Las patitas también. La barbilla y la cola, bueno, depende de la confianza que se tenga en el humano mimante. Estaría en principio permitido el lomo (con cuidado de no hacerlo a contrapelo, irse hacia las zonas prohibidas o sostener la caricia durante demasiado tiempo) y una parte de la cabecita. Las orejas, dependen. La nariz también. Las zonas que se pueden tocar y las que están prohibidas no son estáticas, sino que generalmente van variando al mismo ritmo de crecimiento o (de decrecimiento) de la confianza humano-gato.

“¡Qué animales complejos son!”, dijo una persona alguna vez al ser iluminada en las reglas del tocar. Encuentro en este un razonamiento completamente acertado. No como algo negativo, sino como lo que es: quien quiera vincularse con un gatito debe saber que hay reglas y que estas no se negocian. Pueden ir flexibilizándose un poco con el tiempo, sí, claro, pero ellas no desaparecen nunca y el vínculo estará siempre signado por una serie de “sís” y otro conjunto de “nos”.

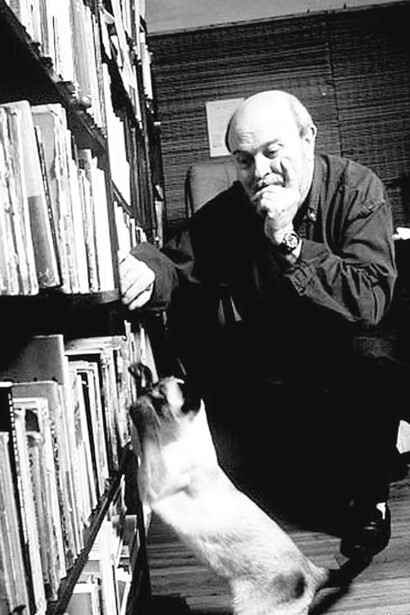

¿Será por esto de que “son complicados” que los y las intelectuales se han mostrado históricamente fascinados por ellos? Mientras digo esto, pienso en el enorme lugar que han ocupado los felinos domésticos en la obra artística y literaria de muchos intelectuales célebres a lo largo de la historia humana. También mientras digo esto, acaricio con incondicional amor y profundo respeto el suave lomo de la negra que duerme retorcida a mi lado.

A mí un gato me trajo la solución para Triste, solitario y final. Un negro de mirada contundente, muy parecido a Taki, la gata de Chandler. Otro, el negro Veni, me acompañó en el exilio y murió en Buenos Aires. (...) Viví con una chica alérgica a los gatos y al poco tiempo nos separamos. (...) Para sentirme más seguro de mí mismo puse un gato negro al comienzo y uno colorado al final de Una sombra ya pronto serás. Para decirlo mal y pronto: hay gatos en todas mis novelas. Soy uno de ellos, perezoso y distante. Aunque nunca aprendí la sutileza de la especie. Ahora mismo, una de mis gatas se lava las manos acostada sobre el teclado y tengo que apartarla con suavidad para seguir escribiendo.

(Osvaldo Soriano)