Entre a Rua Líbero Badaró, dezembro de 1917, e a orla de Copacabana, janeiro de 2025, o Brasil trocou cenários, gírias, suportes e plateias. O que não mudou com a mesma velocidade foi o hábito de controlar expressões físicas e visuais, sobretudo quando o corpo que as porta é feminino, popular e marcado pela raça.

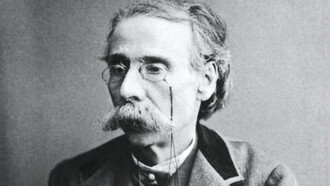

Quando Anita Malfatti retornou dos Estados Unidos e apresentou suas telas modernistas em São Paulo, Monteiro Lobato acusou a jovem pintora de aderir a “teorias efêmeras”, de produzir arte “anormal” e “teratológica”, fruto de “paranoia e misticismo”. A crítica, publicada n’O Estado de S. Paulo não era apenas um juízo estético, era um voto de desconfiança contra a autonomia de uma mulher que ousara reconfigurar a tradição.

Um século depois, quando Anitta transforma o funk em linguagem global e ocupa o palco principal do Réveillon carioca, parte da imprensa e da comunidade ultra religiosa voltam à velha gramática: “vulgaridade”, “mau exemplo”, “desrespeito”, como se a cultura popular devesse caber numa moldura decorosa. O léxico muda, a operação se repete.

A tese é direta, mas desconfortável: há continuidade entre o moralismo antimodernista do início do século XX e os pânicos morais contemporâneos em torno do funk e da sexualidade feminina. Não se trata de culpar épocas isoladamente, e sim de descrever mecanismos. Ontem, elites letradas, atravessadas por ideais eugenistas e higienistas, policiavam o que era “normal” ver e sentir; hoje, personagens midiáticos e religiosos reiteram a vigilância sobre corpos que não pedem licença.

A cultura brasileira, de Malfatti a Anitta, revela assim um padrão de controle que combina machismo, racismo e um moralismo que muda de roupa, mas conserva a coreografia.

1917: quando o moderno foi ao banco dos réus

A Exposição de “Pintura Moderna — Anita Malfatti” ocupou São Paulo entre 12 de dezembro de 1917 e 11 de janeiro de 1918. Para além do calendário, ela cristalizou algumas tensões. As deformações expressivas, o colorido antinaturalista, os enquadramentos inusuais feriam uma certa expectativa de decoro pictórico. O artigo de Lobato, marco da uma recepção completamente desproporcional e hostil, corresponde menos a um gosto pessoal e mais a uma pedagogia do olhar. Lobato quer “ensinar” o público a reconhecer o normal e estigmatizar o desvio. O alvo, portanto, não era só a tela, era também a artista enquanto sujeito de uma modernidade inconveniente.

A dimensão de gênero é decisiva. Pesquisas em história da arte vêm mostrando que a entrada de mulheres no circuito, em especial com formação internacional e ambição autoral, tensionava um campo ainda estruturado por hierarquias masculinas. A crítica à “anormalidade” formal funcionou, aqui, como crítica à “anormalidade” de uma mulher que assinava e defendia seu próprio programa estético. Em linguagem simples: o problema não era apenas o que se via, mas quem olhava de volta.

Higiene, eugenia e “normalidade” pública

Nas décadas de 1910–30, o Brasil institucionalizou um projeto de “regeneração” social sob as bandeiras da higiene e da eugenia. A Liga Brasileira de Higiene Mental, fundada em 1923, articulou discursos médicos, educacionais e morais em torno da ideia de normalização de condutas. O que parecia apenas sanitarismo tinha, no plano simbólico, uma consequência: moldar sensibilidades, delimitar o aceitável, ordenar corpos e gostos.

A arte que se afastava do padrão e, sobretudo, a mulher que rompia com as expectativas sociais, tornava-se alvo preferencial dessa pedagogia moral. O contexto intelectual da época ajuda a compreender por que a crítica de Lobato não se limitou às telas, mas alcançou também a figura de Malfatti como artista.

Com isso, quero dizer que esse mesmo contexto histórico eugenista e racista oferece chaves para que possamos entender com mais clareza o debate contemporâneo sobre racismo em obras de Monteiro Lobato. Que durante muito tempo foram destinadas ao uso escolar, mostrando como valores e hierarquias do passado continuam a repercutir nas discussões atuais.

Entre os anos 2010 e 2011, o Conselho Nacional de Educação discutiu e analisou o uso de Caçadas de Pedrinho e reconheceu a presença de conteúdos discriminatórios, sem interditar o estudo do autor, mas exigindo mediações pedagógicas. A discussão é complexa e não se resolve por decreto; o ponto, para este artigo, é outro. A “moral pública” nunca é neutra e, no Brasil, está frequentemente carregada hierarquias raciais e de classe, sob a aparência de bons costumes.

2017–2025: o funk como “ameaça” e a reinvenção do pânico moral

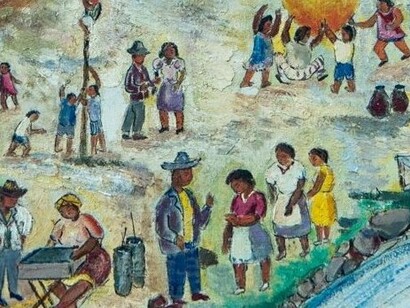

Filmado no Vidigal, dirigido por Terry Richardson, o clipe de Anitta disparou um debate global sobre raça, classe e sexualidade. Parte da imprensa internacional leu o gesto como afirmação de corporalidades comuns e recusa de retoques idealizantes; outra parte enxergou exploração do corpo feminino e “apropriação”. Entre elogios e ataques, reapareceu um padrão, o corpo feminino popular como campo de disputa moral. Nada de novo sob o sol, o palco é que ficou maior e a rede, mais barulhenta.

No Brasil, a reação ganhou rostos e frases que rapidamente se tornaram conhecidas. Em dezembro de 2017, uma pastora viralizou ao afirmar “não sou malandra, sou princesa”, censurando o exibido e exaltando o recato como destino adequado para o corpo feminino. Essa postura evidenciava a permanência de uma antiga pedagogia da virtude, adaptada aos palcos e às redes do presente.

Em 2025, já em um contexto um pouco diferente, o show de Réveillon de Anitta, transmitido na TV aberta, foi alvo de críticas que repetiam o velho rótulo da “vulgaridade”, fazendo com que a emissora optasse por silenciar trechos por conta do vocabulário sexual. A controvérsia confirmou que, mesmo quando o mainstream abraça a cultura periférica, subsiste um comitê informal do aceitável.

O pânico moral em torno do funk também ganhou expressão institucional. Em 2017, a Sugestão Legislativa 17/2017 propôs criminalizar o funk como “crime de saúde pública” contra crianças, adolescentes e a família. A comissão do Senado rejeitou a ideia, mas o gesto foi eloquente: converter uma linguagem cultural em objeto de polícia e de tutela.

A literatura acadêmica recente identifica esse padrão como expressão do racismo institucional, pois envolve políticas e discursos que constroem a juventude negra e periférica como uma ameaça moral e, a partir dessa imagem, buscam disciplinar sons, festas e corpos. Quando polícia, mídia e parlamento passam a reproduzir o mesmo enunciado, não se trata de coincidência nem de deslize retórico; configura-se então um projeto consciente de ordenamento social.

Como opera o moralismo? Três movimentos

Primeiro movimento: seleção do “desvio”. Toda sociedade elege figuras de risco — os “folk devils”, na formulação clássica de Stanley Cohen — para condensar animosidades difusas. A arte moderna serviu bem a esse papel em 1917; o funk, um século depois, assumiu a função com eficiência assustadora. O que liga os casos é menos o conteúdo intrínseco e mais a utilidade simbólica do alvo: a possibilidade de convertê-lo em espantalho.

Segundo movimento: exagero e contágio. A indignação moral precisa parecer maior do que o fato que a provoca. Precisa ser urgente, tem que ameaçar às crianças, é desrespeito à família. Na imprensa de 1917, o tom patológico (“paranoia”, “teratologia”) cumpria essa tarefa; hoje, a hipérbole circula acelerada por redes sociais.

Terceiro movimento: tradução em norma. O pânico, se persiste, pede leis, regulamentos, cortes, cancelamentos. Em 1917, bastava o veto simbólico de um escritor consagrado e de um jornal de referência; em 2017, chega-se a propor criminalização de um gênero inteiro, enquanto emissoras editam shows ao vivo para adequá-los a um ideal de decoro transmitido em horário nobre. O resultado, em ambos os casos, é pedagógico: ensina-se quem pode ocupar o centro e com quais gestos.

O que muda quando duas Anittas ocupam o centro?

A Malfatti de 1917 desencadeou um conflito restrito às elites artísticas, enquanto a Anitta de 2017 passou a disputar a imaginação coletiva de massas inteiras. O meio também se transformou, pois o que antes se movia nas páginas de um jornal impresso agora circula em timelines globais, e as paredes silenciosas de um salão foram substituídas pela velocidade das telas de celulares.

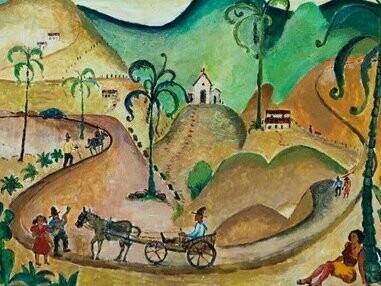

No mundo contemporâneo, a agência das protagonistas se amplia, e mulheres vindas da periferia, ou com trânsito por ela, negociam contratos, definem pautas para a indústria e reencenam o próprio corpo com uma estratégia que combina astúcia estética e cálculo de mercado. É o mesmo país que celebra Tarsila, mas hesita diante de Malfatti, que exporta Anitta para o mundo, mas exige que ela “se comporte”.

Crítica não é cruzada moral. Em arte e cultura popular, o que interessa discutir é forma, contexto, mercado, mediação e responsabilidade, claro, quando há dano concreto. O resto é medo mal disfarçado. Entre a “teratologia” atribuída a Malfatti e a “vulgaridade” colada em Anitta, há um século de mudanças e uma única engrenagem insistente: a vontade de regular corpos e silenciar vozes. Talvez o Brasil responda ao título deste artigo quando conseguir olhar duas Anittas, uma na moldura e a outra no palco, sem convocar o juiz de costumes, mas chamando, enfim, o crítico.