Várias têm sido as abordagens da “paisagem” na história da arte, mas é apenas no século XVII que esta se afirma como género académico autónomo, especialmente nos Países Baixos e em Itália.

Ruysdael, na Holanda, e Poussin e Lorrain, franceses estabelecidos em Roma - este último a quem se atribui o uso do espelho negro em paisagens idealizadas - contribuíram para essa afirmação, que mais tarde o Romantismo no século XIX viria a consolidar, numa expressão do sublime e do sentimento do indivíduo, visível em Turner e Caspar David Friedrich.

No impressionismo, a observação direta da luz e dos seus efeitos fazem deste tema um laboratório particular, formal e sensorial, como representado por Monet nas suas múltiplas variações do mesmo motivo, resultando daí uma antevisão da abstração, que pouco tempo depois iria surgir.

Ou seja, a partir do momento em que o indivíduo passa a ser considerado sujeito - com o Humanismo Renascentista - a ideia de paisagem começa a emergir como relação entre o indivíduo e o ato cultural da visão. É nessa construção do observador e da sua perceção do objeto que nasce a “paisagem”. Sendo assim, trata-se sempre de um ato de criação artística, em contraposição ao território natural.

Pressupõe um olhar demorado e atento - uma contemplação por vezes associada ao ato de comunhão com a natureza, numa espécie de simbiose com o Homem, pacificadora e reconciliadora. Ou o seu oposto, rebelde e voluntariosa, na mais celebrada obra do romantismo alemão, “Wanderer above the sea of fog” de Caspar David Friedrich, em que o Homem virado de costas para o mundo, se reconhece.

Esta visão do mundo natural foi também matéria para várias artistas sobretudo a partir do século XIX - de Rosa Bonheur, nas suas paisagens rurais com animais, a Georgia O’Keeffe, no olhar visionário das montanhas do Novo México; Emily Carr, na representação das orgânicas e enigmáticas florestas do Canadá; Graça Morais, no simbolismo do Nordeste Transmontano; ou confluência da Land e Body Art, a inscrição do corpo táctil na Terra-Mãe, em Ana Mendieta.

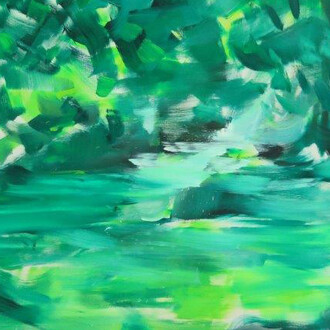

Nas fotografias de Rita Magalhães, o seu olhar seletivo recorta uma paisagem filtrada por um espelho negro que a suaviza, tornando-a menos imediata e mais pausada.

Essa atenção ao modo como a perceção se transforma interiormente, faz das suas imagens herdeiras do Romantismo alemão, onde a contemplação da natureza conduz ao sentimento do sublime.

Nesta linha, as paisagens de R. M., aproximam-se do pensamento de Carl Gustav Carus, sintetizado na ideia que a pintura da paisagem foi “o mote de incitação da observação do belo que se interioriza, a partir da aproximação com a natureza”.

“Refletir o mundo de costas”, como refere R.M. é assumir essa ideia, num processo solitário e silencioso, hoje cada vez mais difícil de conseguir.

Podemos dizer ser essa a sua postura de vida, contrariar um ritmo urgente e acelerado associado ao contemporâneo, ao digital, e à urgência das realizações.

Os processos de mediação ótica encontrados pela artista de forma experimental, para essa “descoberta visual do mundo” [usando uma expressão de Gombrich], são uma forma de lhe voltar as costas, ou mesmo de o contrariar.

Essa determinação começou cedo, a partir do momento em que apesar da sua formação, abandonou os pincéis, para fotografar uma “pintura”, que se vai paulatinamente formando no seu modo de olhar demorado, atento, interiorizado.

Nesse gesto de abrandar o visível, a paisagem surge assim velada, amaciada pelo filtro que a retarda, convidando-nos a uma contemplação demorada, quase suspensa.

“Festina Lente” [“apressa-te lentamente”], título dado pela autora a esta exposição, é revelador desta atitude; adotada como máxima pelo imperador Augusto e retomada como mote humanista no Renascimento, apela ao equilíbrio entre a ação e a reflexão.

Desta tensão entre o impulso criativo e a contenção, resulta a obra artística.

Fotografias de territórios naturais quase desertos, silenciosos, de uma grande beleza, são atravessados por uma bruma que filtra o impacto agressivo das cores fortes, ou o desenho excessivo das formas; neles a presença humana quando existe não é dominante, são silhuetas, pequenos apontamentos que humanizam o lugar.

O azul de um céu pigmentado desce à terra, e expande-se num todo, muito próximo da abstração; uma pequena rapariga parece fixar o olhar numa grande pedreira de um amarelo ocre, per si um quadro naturalista; pequenas estradas, caminhos que se abrem no interior do nosso território, deixam um rastro de silêncio opaco, onde uma pequena casa surge como mancha branca e azul; num tríptico, exceção neste conjunto, a aura de um dia luminoso, e das suas cores, inspira-nos uma “joie de vivre”.

Vem-me à memória Michael Biberstein, e as suas pinturas atmosféricas e silenciosas, na medida em que, também nestas “foto-pinturas” de R.M., embora de modo diverso, se revela uma visão filosófica e metafísica da paisagem - um estado de alma ligado a uma espiritualidade, e à substância misteriosa desta consciência.

Esta “contemplação da natureza” como refere Carl Gustav Carus, médico, homem de letras e pintor do Romantismo alemão, “serve para acalmar e aplacar as nossas tempestades interiores e exerce inevitavelmente um efeito pacificador em nós”.

É esse o efeito das paisagens de R.M., desviam-nos do imediatismo, elevam-nos para um patamar em que o céu e a terra se alcançam.

(Texto de Manuela Hargreaves. Novembro 2025)