Giuseppina Enrica Cinque, architetto, è professore di Disegno dell’Architettura (Discipline della Rappresentazione) all'Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica. Considerata una delle maggiori esperte del sito archeologico di Villa Adriana, ha iniziato i suoi studi e rilievi sulla Villa nel 2002. Il suo lavoro è confluito in diverse pubblicazioni, tra cui Villa Adriana. La Pianta del Centenario in collaborazione con Benedetta Adembri, sul rilievo geometrico e dimensionale dell'intera area di proprietà demaniale, e un altro volume, pubblicato dall’Ecole de France, nel quale sono analizzate le rappresentazioni planimetriche del sito tra il XVI e il XVIII secolo.

La sua ricerca si distingue per un approccio rigoroso e documentale, che ha permesso l'acquisizione di nuovi dati e la formulazione di ipotesi inedite sulla storia del complesso adrianeo, tra le quali, quella oramai pienamente accettata, volta a individuare Augusto quale proprietario del primo nucleo della Villa imperiale tiburtina.

Villa Adriana a Tivoli è una delle più importanti aree archeologiche di età imperiale, riconosciuta dall'UNESCO come sito patrimonio dell'umanità. Si estende su circa 200 ettari e contiene oltre 80 complessi monumentali, dei quali molti ancora in elevazione. Costruita tra il 118 e il 138 d.C., la Villa era un'opera d'arte totale (Gesamkunstwerke) che rifletteva la personalità versatile dell'imperatore Adriano, il quale si dedicò personalmente alla sua progettazione. Sebbene in passato fosse stata confusa con una "vecchia Tivoli", la Villa è stata riscoperta all'inizio del Quattrocento dal mercante e proto-antiquario Ciriaco d'Ancona. Per le sue caratteristiche innovative, la Villa ha svolto un ruolo cruciale nel rinnovare l’interesse verso l'architettura classica da parte di architetti e artisti dal Rinascimento al Barocco, se non fino al Contemporaneo.

Il volume Villa Adriana agli albori del Rinascimento - Leonardo | Michelangelo | Raffaello, di Andrea Bruciati e Giuseppina Enrica Cinque, pubblicato da deiMerangoli nel settembre 2025, ha per oggetto il "decennio d'oro" tra il 1492 e il 1503, un periodo davvero poco esplorato ma contraddistinto, come si legge nel volume, da intense scoperte e visite da parte di figure illustri.

Le Muse, figure della mitologia greca e romana, protettrici delle arti e delle scienze, sono al centro di uno dei primi ritrovamenti, certamente il più clamoroso dell’epoca, avvenuto a Villa Adriana. Nel libro, la scoperta di un gruppo di sculture raffiguranti le Muse viene discussa come la ragione delle visite di Leonardo, Michelangelo e Raffaello al sito. In seguito a studi approfonditi e al confronto critico delle fonti documentali, gli autori hanno riconosciuto in queste sculture, in particolare nelle quattro oggi conservate al Museo del Prado di Madrid, le “modelle scultoree” di alcune opere dei tre maggiori maestri del Rinascimento.

Insieme a Raffaello, Michelangelo e Leonardo, emerge la figura di Morto da Feltro, uno dei personaggi chiave del volume, maestro della decorazione "a grottesca” che divenne di gran moda inizialmente a Roma e Firenze, influenzando gli artisti del periodo.

Rammentiamo per i non addetti ai lavori che questo genere di pittura è uno stile ornamentale che deriva dalle pitture antiche e che presenta motivi decorativi talora fantastici, comunque leggeri e bizzarri, con figure e arabeschi. Il nome “grottesca” deriva dai soggetti copiati, ossia delle pitture romane che ornavano le abitazioni dei possidenti, le quali, col passare dei secoli, erano state ricoperte da spessi strati di terreno. Per copiare tali pitture, quindi, gli artisti quattrocenteschi si dovevano calare in quelle stanze che, oramai, erano divenute vere e proprie grotte. Lo stile, la cui riscoperta è attestata alla fine del Quattrocento dopo il ritrovamento di alcuni ambienti della Domus Aurea di Nerone, potrebbe aver avuto una fonte d’ispirazione precedente nelle pitture della Villa tiburtina di Adriano, come si suggerisce nel volume.

Il corposo e interessantissimo volume è stato recentemente presentato in anteprima nazionale presso il Complesso Monumentale San Michele a Ripa di Roma, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Un incontro che ha visto la partecipazione di relatori internazionali di altissimo profilo e che ha suscitato notevole interesse per gli esiti del dibattito che si è innescato sui temi, alcuni dei quali oggetto delle domande alla coautrice Giuseppina Enrica Cinque.

Le quattro Muse (Terpsicore, Calliope, Melpomene, Erato) conservate al Prado e sicuramente provenienti da Villa Adriana.

Le quattro Muse (Terpsicore, Calliope, Melpomene, Erato) conservate al Prado e sicuramente provenienti da Villa Adriana.

Come appariva la Villa imperiale, agli albori del Rinascimento, quando Leonardo la denomina “casa d’Adriano” a “Tivoli vecchio”?

Difficile affermarlo con certezza, poiché nel tempo si sono susseguiti tantissimi interventi, fra cui scavi e conseguenti movimenti di terra, e anche troppi restauri errati e cattive interpretazioni delle fonti. Ma è comunque possibile indicare che ancora nel Quattrocento molti edifici della Villa fossero più integri rispetto a oggi e che i crolli e la mancanza di interi complessi, se non di tutta la parte decorativa, deve essere riferita alle asportazioni avvenute da allora e fino alla fine dell’Ottocento.

Importanti, per fare luce sulle condizioni quattrocentesche, sono due testimonianze entrambe riferite agli anni del pontificato di Pio II Piccolomini (1458-1464).

Una lettera scritta dall’umanista Flavio Biondo, nella quale si legge di un sito non studiato e, significativamente, dell’attribuzione al papa delle prime operazioni di ripulitura e forse di scavo della Villa. A questa segue la testimonianza autografa del pontefice, contenuta nei suoi Commentarii, probabilmente scritta dopo aver fatto ripulire la villa. Pio II descrive i magnifici resti e riflette su decorazioni parietali e pavimentali, oggi completamente scomparse, degne delle più grandi case regnanti. Poco dopo, nell’ultimo ventennio del Quattrocento, l’umanista Pietro Bembo – padre del più famoso cardinale Bernardo Bembo – ci lascia la terza testimonianza quando scrive della sua visita quando era ambasciatore a Roma della Serenissima.

Il breve ricordo ha per oggetto sontuose statue e imponenti colonne; di queste ultime, delle quali oggi in situ rimangono solo pochissimi esempi, la documentazione successiva ne vuole molte poste anche dentro tanti edifici romani, come la settecentesca Sagrestia Nuova della basilica vaticana. L’asportazione delle colonne, elementi strutturali imprescindibili, fa riflettere su crolli e cedimenti a cui sono stati soggetti numerosi edifici della Villa.

Perciò possiamo affermare che ci sia ancora tanto da scoprire del sito adrianeo?

Certamente sì. Di fatto, benché la notorietà della Villa spinga a ritenere che ormai sia completamente nota, ogni anno si assiste a nuove scoperte archeologiche. La conoscenza basata sulla copiosa letteratura contemporanea è spesso fonte di continui fraintendimenti, in quanto – escludendo pochissimi saggi e volumi – è per lo più superficiale e poco attenta a quanto “raccontano” i resti archeologici e a quanto deducibile da una lettura minuziosa delle fonti.

Valga un esempio per tutti: il secondo dei tre criteri adottati dall’UNESCO per l’inserimento del complesso tra i beni Patrimonio dell’Umanità evidenzia che la Villa è stata uno dei siti più rilevanti per la nascita del Rinascimento, visitata da molti importanti artisti e architetti, tra i quali Michelangelo.

Ma il nostro attento studio ha dimostrato che di tali visite poco o nulla è stato indagato con la debita attenzione. Si tratta di un vuoto che ci siamo impegnati a colmare e che costituisce proprio uno dei temi portanti del volume.

La scoperta delle sculture delle Muse è al centro del vostro studio. Qual è stata la vera portata di questo ritrovamento e in che modo ha influenzato in maniera così diretta le opere di Michelangelo, Leonardo e Raffaello, al punto da farle diventare modelle per alcune loro creazioni?

La loro scoperta ha certamente costituito un evento di grande clamore in quegli anni durante i quali il gusto antiquario era appena agli esordi. Queste sculture, realizzate con un marmo greco a grana finissima e con pose assolutamente estranee alla rigidezza fino ad allora adottata per la rappresentazione scultorea e pittorica a tema ieratico, devono aver suscitato grande ammirazione e interesse. Infatti, si tratta di un ritrovamento che precede di circa dieci anni quello, a Roma, del gruppo del Laocoonte, che diverrà un esempio seguito da moltissimi, anche per la composizione e la postura articolata dei corpi.

Un secolo dopo il ritrovamento delle Muse a Villa Adriana, l’architetto e antiquario Pirro Ligorio al servizio del cardinale Ippolito II d’Este (nipote di Alessandro VI, in quanto figlio di Lucrezia Borgia, la celebre figlia del pontefice) si limita ad attribuire agli anni del pontificato Borgia (1492-1503) il ritrovamento delle Muse, mentre oggi molti studiosi e autori attribuiscono tale ritrovamento a scavi fatti eseguire per volontà del pontefice, il quale però non sembra avesse un interesse nei confronti dell’antico così intenso da spingerlo a commissionare scavi.

Invece, leggendo con maggiore attenzione i tre testi ligoriani volti all’illustrazione della Villa adrianea si riesce a capire che le Muse emergono da uno scavo fortuito, condotto all’interno di un edificio, oggi ricadente in una proprietà privata, che nella metà del Cinquecento, ossia negli anni delle frequentazioni ligoriane della Villa, era noto come “tempio di Apolline e delle Muse”.

Partendo da tali risultati, e associando documenti e accadimenti storici, ho potuto suggerire l’inedita ipotesi, certamente assai probabile, sebbene non supportata da fonti validanti. Certo è che il parallelo tra la michelangiolesca Madonna di Manchester, la vinciana Vergine con Sant’Anna (già nota quale Cartone di Burlington) e la raffaellesca Sacra Famiglia della Quercia quando affiancate alle pose delle Muse adrianee, oggi al Museo del Prado, fa riflettere sulle similitudini, tanto da immaginare che i tre maggiori geni del Rinascimento si siano individualmente cimentati nel ritrarre la medesima modella marmorea.

Comparazione fra: le Muse rinvenute a Villa Adriana conservate al Prado di Madrid; Leonardo, Studio per sant’Anna, la Madonna e il Bambino con l’agnello, 1500‐1501, Gabinetto dei disegni e delle stampe, n. 230, Gallerie dell’Accademia, Venezia; Leonardo, cd Cartone di Burlington House, 1501‐505, National Gallery, Londra.

Comparazione fra: le Muse rinvenute a Villa Adriana conservate al Prado di Madrid; Leonardo, Studio per sant’Anna, la Madonna e il Bambino con l’agnello, 1500‐1501, Gabinetto dei disegni e delle stampe, n. 230, Gallerie dell’Accademia, Venezia; Leonardo, cd Cartone di Burlington House, 1501‐505, National Gallery, Londra.

Il vostro lavoro si concentra sul periodo "pre-ligoriano". Quali sono state le principali sfide nel ricostruire questo periodo, e quali nuovi dati o interpretazioni avete apportato che la storiografia precedente aveva trascurato?

Numerosissime sfide e tanto lavoro di ricerca, se non tanta, tantissima attenzione investigativa, simile a quella che Conan Doyle attribuisce a Sherlock Holmes. Si è trattato, infatti, di addentrarsi in più campi di studio: da quello archivistico a quello storico, da quello pertinente alla storia dell’arte e alla storia dell’architettura a quello dell’analisi dei disegni dell’antico redatti dal Quattrocento fino alla prima metà del secolo successivo. Insomma, uno studio pluridisciplinare che, però, è basato sulla conoscenza approfondita di Villa Adriana. Un esempio ha per oggetto il minuscolo disegno vinciano che, contenuto nel Codice Atlantico, è stato ritenuto una rappresentazione del Pantheon.

Come dimostro nel volume non si tratta certamente del noto monumento romano, bensì del Tempio di Apollo e delle Muse di Villa Adriana, ossia un edificio che, ricadente in una parte ancor’oggi di proprietà privata, è quasi sconosciuto ai più. Si può citare un esempio anche per la pittura “a grottesca”. Come è noto, infatti, la nascita di tale genere pittorico viene riferita alla scoperta, alla fine del XV sec., della Domus Aurea.

Sebbene sia vero che numerosi disegni quattro/cinquecenteschi siano stati redatti in copia dalle pitture ancora oggi apprezzabili negli ambienti della straordinaria villa neroniana, è anche vero che Villa Adriana in quegli anni era già méta di illustri visitatori e che, come ricorda Pirro Ligorio, ancora nella metà del Cinquecento le sue pareti erano ricoperte da tantissime decorazioni a grottesca. Dunque, è realistico attribuire la nascita di tale stile pittorico, già in parte adottato da artisti dalla prima metà del Quattrocento, alla scoperta della Domus Aurea o, piuttosto, occorre considerare come fonte d’ispirazione anche Villa Adriana?

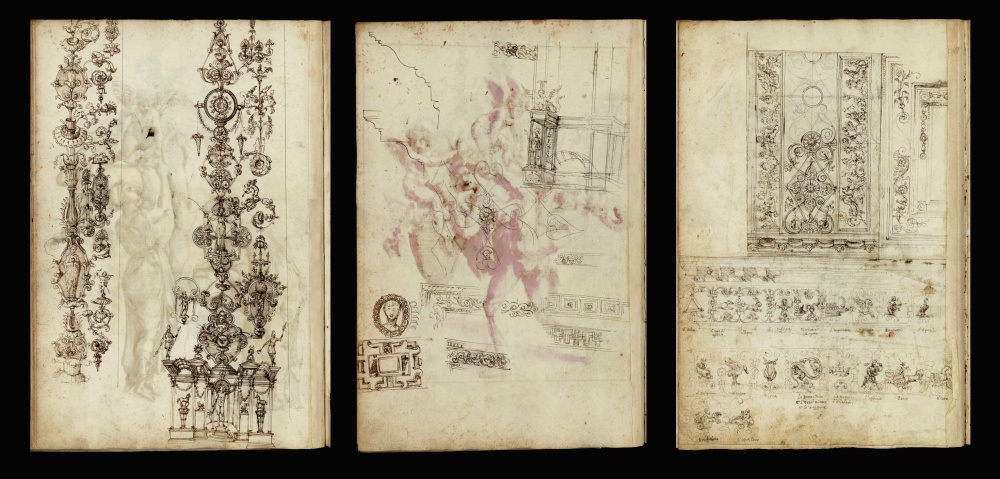

Pirro Ligorio, Il libro di antichità di Pirro Ligorio. Raccolta di disegni originali di figure, e di ornati dello stesso Pirro Ligorio, alcuni fatti con la penna, altri col lapis, ed altri col pastello (dett.), ASTo, Delle Antichità, Vol. 30, Libri di varie antichità, segnatura J.a.II.17; f.11r; f.14r; f.31r.

Pirro Ligorio, Il libro di antichità di Pirro Ligorio. Raccolta di disegni originali di figure, e di ornati dello stesso Pirro Ligorio, alcuni fatti con la penna, altri col lapis, ed altri col pastello (dett.), ASTo, Delle Antichità, Vol. 30, Libri di varie antichità, segnatura J.a.II.17; f.11r; f.14r; f.31r.

Il libro attribuisce a ‘Morto da Feltro’ un ruolo centrale. Potrebbe spiegarci perché una figura apparentemente così marginale può essere considerata un "maestro" della pittura "a grottesca"?

Giorgio Vasari, nel suo celebre Vite (de' più eccellenti pittori, scultori e architettori) narra di questo anonimo pittore – riferendolo da Feltro, e non da Feltre, come oggi comunemente definito – e ne illustra una vita assai particolare, tutt’altro che marginale. Giunto a Roma – probabilmente dal Monte Feltro, area della signoria urbinate, come ipotizziamo nel volume – entra nella bottega di Pinturicchio, per collaborare alla decorazione pittorica dell’appartamento vaticano di Alessandro VI, e trascorre molto tempo a Villa Adriana.

Al termine di tale attività, Morto si sposta a Firenze, dove lavora per due importanti committenti: il Gonfaloniere Soderini – promotore delle pitture vinciane e michelangiolesche delle Battaglie di Anghiari e di Cascina nel Salone del Gran Consiglio di Palazzo Vecchio – e il mercante e mecenate Agnolo Doni, committente di Michelangelo per il celebre Tondo Doni. Infine, opera nel convento dell’Annunziata dove, negli stessi anni, viveva e lavorava Leonardo.

Successivamente Morto si trasferisce a Venezia e lavora con Giorgione per le pitture, oggi scomparse, del Fondaco dei Tedeschi. Infine, dopo un breve periodo a Udine, lo si trova a Zara, dove muore a 45 anni mentre è al comando di duecento soldati veneziani.

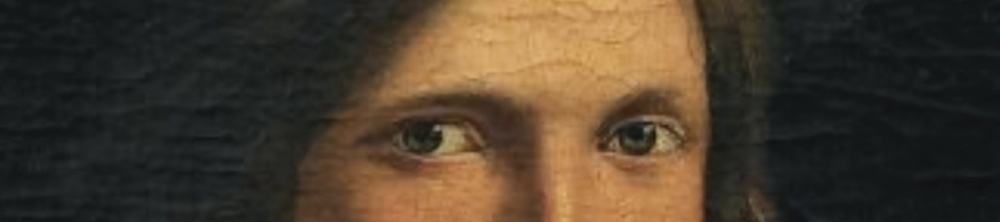

Morto da Feltro (?), dettaglio dell’Autoritratto (?), 1506‐1508 (?), Firenze, Galleria degli Uffizi, Inv. 1890, n. 1658.

Morto da Feltro (?), dettaglio dell’Autoritratto (?), 1506‐1508 (?), Firenze, Galleria degli Uffizi, Inv. 1890, n. 1658.

Il busillis è dunque l’identificazione dell’anonimo Morto vasariano, oggi riconosciuto nel pittore Lorenzo Luzzi (o Luzzo) da Feltre; ipotesi che nel nostro volume, in particolare nella sezione scritta da Andrea Bruciati, è ampiamente smentita. Dalla biografia vasariana dell’Anonimo emerge una figura che in nulla coincide con il pittore feltrino sia per le sue frequentazioni con l’élite pittorica dell’epoca sia per quella perizia nella pittura “a grottesca” che, successivamente, sarà pienamente adottata da Raffaello a Roma e dal suo aiuto di bottega, Giovanni da Udine, che prima aveva lavorato con Giorgione nelle pitture del Fondaco dei Tedeschi.

Sosteniamo, dunque, che nel cantiere veneziano, Giovanni da Udine potrebbe aver appreso l’arte della grottesca proprio da Morto, inducendolo poi a trascorrere un periodo nella sua città natale. Tra l’altro, Giovanni da Udine è noto anche per le decorazioni di palazzo Grimani a Venezia, in larga parte desunte proprio da esempi di Villa Adriana.

Oltre a quanto trasmesso da Vasari, cosa suffraga ulteriormente la presenza dell’anonimo Morto nelle “grotte” della Villa adrianea?

Dipende da una recente e finora inedita scoperta avvenuta durante la stesura del volume. Si tratta della “firma” che Morto lascia nel Criptoportico del Palazzo con Peschiera di Villa Adriana. Questa memoria, tanto quanto quella uguale e presente sulle volte della Domus Aurea, costituisce la prova chiara di quanto trasmesso da Vasari e dimostra anche la preparazione culturale di Morto, elevata al punto tale da permettergli di firmarsi anche in greco.

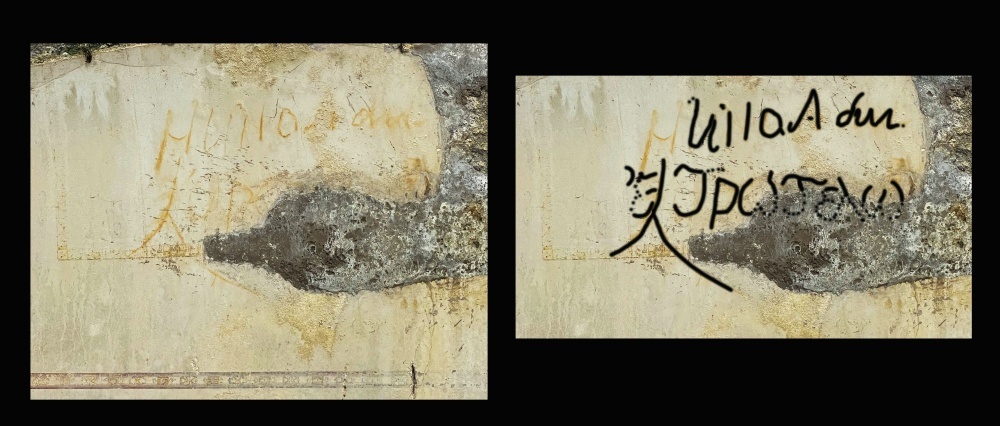

Memoria scritta da Morto da Feltro sulla volta del Criptoportico del Palazzo (già d’Inverno) di Villa Adriana, braccio ovest (foto Elena Eramo); la restituzione è interpretabile quale: [A? H?] Villa

Adri[ana] [φ] ελτρω τελω [σ] (Feltro telos).

Memoria scritta da Morto da Feltro sulla volta del Criptoportico del Palazzo (già d’Inverno) di Villa Adriana, braccio ovest (foto Elena Eramo); la restituzione è interpretabile quale: [A? H?] Villa

Adri[ana] [φ] ελτρω τελω [σ] (Feltro telos).

Perché definite ‘Morto da Feltro’ un "ponte ideale" tra Leonardo, Michelangelo e Raffaello?

Molte sono le conferme che inducono a immaginare che nel corso dei tanti mesi trascorsi a Villa Adriana, Morto – che è a Roma tra il 1492/1494 e il 1506/1507 – avrebbe potuto accidentalmente imbattersi nelle sculture delle Muse mentre tentava di aprirsi un varco per calarsi nelle “grotte” della Villa imperiale.

A ciò si aggiunga una congiunzione di eventi che vede coinvolti i tre maggiori artisti rinascimentali. Il ventenne Michelangelo giunge a Roma nel 1496 e, come egli stesso scrive, viene immediatamente inviato dal suo committente, il cardinale Riario della Rovere, a vedere “gran cose”, le quali, grazie a numerose prove a corollario, ipotizzo siano proprio le sculture delle Muse appena ritrovate.

Inoltre, è oramai documentato che Leonardo si reca nella Villa nel 1501 e, dunque, certamente ha modo di vedere le sculture, nonché di conoscere Morto. Altresì forte è il legame tra Raffaello e Tivoli, prevalentemente espresso nel dipinto della Sacra Famiglia della Quercia, in cui non solo sono dipinti pezzi antichi – la cui presenza è testimoniata a Tivoli fino al 1419 – ma dove, nel secondo registro, si riconosce chiaramente una porzione delle cosiddette Grandi Terme di Villa Adriana e, sullo sfondo, la rappresentazione della valle dell’Aniene.

Raffaello, Madonna della Quercia (1518 ca, Museo del Prado, Madrid) e dettaglio dell’edificio antico sullo sfondo, a sinistra, comparato con la veduta, da sud‐est, del fronte orientale delle Grandi Terme di Villa Adriana.

Raffaello, Madonna della Quercia (1518 ca, Museo del Prado, Madrid) e dettaglio dell’edificio antico sullo sfondo, a sinistra, comparato con la veduta, da sud‐est, del fronte orientale delle Grandi Terme di Villa Adriana.

Nel libro si menziona il possibile autoritratto di Morto da Feltro conservato alla Galleria degli Uffizi e la sua mano in alcuni disegni quattrocenteschi conservati in numerose collezioni. Quali sono gli elementi che vi hanno portato a queste nuove e significative attribuzioni?

L’ipotesi che il ritratto degli Uffizi rappresenti l’Anonimo vasariano, ma non sia un autoritratto, bensì una celebrazione post mortem, è di Andrea Bruciati e deriva dall’attenta analisi stilistica del dipinto, purtroppo non restaurato, e dalla cognizione dei ritratti, ringiovaniti, eseguiti da artisti per commemorare amici e/o colleghi defunti. Tra le righe, peraltro, Bruciati individua l’esecutore in qualcuno che ben conosce lo stile di Raffaello e sottolinea come alcuni lineamenti somatici si riscontrino nel ritratto di Morto pubblicato da Vasari e derivato da un disegno attribuito a Polidoro da Caravaggio, un altro artista della bottega di Raffaello.

In merito ai disegni, ci è sembrato assai strano che nessuno sia mai stato attribuito a Morto, il maggiore esperto di grottesche. Bruciati ha analizzato attentamente quelli catalogati quali opere di un Anonimo del XV sec. e, in alcuni, ha individuato caratteri stilistici simili, probabilmente riferibili al nostro Anonimo.

Il volume deriva da una ricerca multidisciplinare che unisce lo studio di disegni, documenti d'archivio ed elementi fisici della Villa. Ci può raccontare un esempio di come questo metodo abbia permesso di svelare informazioni inedite?

Il citato caso della lettera scritta da Michelangelo inviato a vedere “gran cose”. Il committente voleva che il giovane artista scolpisse per lui una statua “all’antica”; quindi le “gran cose” da vedere erano, ovviamente, alcune sculture. Ma quali e dove si trovavano? Analizzando l’archivio dei pagamenti di Riario a Michelangelo, emerge che l’artista viene retribuito anche per le spese inerenti a un cavallo e che il viaggio è breve, dato che, appena il giorno seguente, Michelangelo è in grado di commentare le grandi cose viste.

La questione inerente al soggetto di tali “cose” non era mai stata presa in considerazione, così come non era stato esaminato il ricordo trasmesso da un notaio tiburtino del XVI sec. in merito alla prima visita di Michelangelo a Villa Adriana, intrapresa per “prendere disegni dalla [non della] Villa”.

Nel ricordo, inoltre, è riportato l’interesse michelangiolesco per le due sculture egittizzanti che ancora in quegli anni ornavano una parte della città di Tivoli. A fronte di tutto ciò sembra molto probabile che le “grandi cose” fossero le Muse appena trovate a Villa Adriana e, per verificare tale ipotesi, la ricerca, assai difficile, è stata condotta anche verso la determinazione del costo di un cavallo in affitto, nonché delle spese per il vitto e, via via, della determinazione del tempo di percorrenza – al passo, al trotto e al galoppo – necessario per giungere a Villa Adriana dal centro di Roma.

Descrivete Villa Adriana come un vero e proprio "archetipo" per i linguaggi progettuali successivi. Può farci un esempio concreto di un tipo architettonico adrianeo che ha influenzato i progetti rinascimentali?

Solo di un tipo? Qui rientriamo pienamente nella mia sfera di interessi e, come tale, potrei parlarne a lungo. Tra tantissimi esempi me ne sovvengono alcuni che sono stati di recente studiati da me e da Elena Eramo. Si tratta, in particolare, del caso dei cosiddetti “pilastri cavi”, più volte riscontrabili nella Villa per sostenere coperture a cupola, prevalentemente a crociera. Questi sono elementi strutturali vuoti all’interno, come nel celebre caso dei pilastri che sorreggono la michelangiolesca cupola di San Pietro in Vaticano, il cui interno ospita sagrestie, ambienti museali, ascensori e altro.

La letteratura fa derivare l’uso di tali elementi da San Marco a Venezia, che certamente, a sua volta, deriva da esempi bizantini. Uno dei primi casi di utilizzo di elementi strutturali siffatti è a Sant’Andrea a Mantova di Leon Battista Alberti.

Ovviamente nessuno ha precedentemente richiamato la diffusa esistenza di tali pilastri a Villa Adriana, in particolare evidenziabili nel celebre Edificio con Tre Esedre, ossia un monumento a pianta triconca – con le tre parti concave formate da tre archi di circonferenza – che avrà larga diffusione e sarà adottato a Roma nelle scholae ipogee, a Costantinopoli nel palazzo imperiale, poi nell’architettura omayyade e via via in tutta Italia nelle costruzioni ecclesiali, fino a divenire motivo compositivo prevalente dell’architettura rinascimentale.

Di tale impianto, noto quale “a croce greca”, troviamo altre testimonianze a Villa Adriana, in particolare proprio in due edifici dislocati nell’area della cd Palestra (esclusa dalle visite). Se le prime piante di tali edifici le abbiamo grazie a Palladio, l’impostazione di uno è riconoscibile nell’albertiana San Sebastiano a Mantova.

Quali prove documentali consentono di affermare che le "spoliazioni più violente" della Villa sono avvenute a partire dai primi anni del Cinquecento per soddisfare il gusto "all'antica" e per arricchire le collezioni private?

Tra il 2002 e il 2006 ho trascorso una inimmaginabile quantità di tempo nella Villa, documentando ogni angolo, al fine di redigerne la pianta. Successivamente, fino a circa il 2010, ho incentrato la mia attenzione sia sull’insieme monumentale sia sui singoli complessi, operando anche un attento recupero delle fonti e delle attestazioni storiche. Dalla situazione in situ, validata dalle fonti, è pienamente dimostrabile che, nel XV secolo, l’attenzione fosse inizialmente di tipo documentario, mentre nel secolo successivo tutti si muovono nell’affannosa ricerca di sculture e di sontuose decorazioni marmoree.

Solo dal XVII secolo, la spoliazione ha per oggetto le decorazioni pittoriche e marmoree parietali, se non quelle pavimentali in sectilia marmorea o in tessere musive. Dalla letteratura storica, emerge che, ancora nel XIX secolo, tanti erano i carri carichi di marmi che giornalmente si muovevano dalla Villa a Roma. Un “traffico” che permane almeno fino alla fine dell’Ottocento. A ciò si aggiungono le note conservate in molti archivi in cui si confermano acquisti di sculture, marmi e pitture.

Tra questi documenti, i più rilevanti sono quelli riferibili al cardinale Ippolito II d’Este, dai quali emerge il trasporto di antichità da Villa Adriana a Villa d’Este e a quella villa romana che diverrà il Palazzo del Quirinale. Proprio con riferimento a questo Palazzo, di recente ho presentato, presso l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, il rilievo di due imponenti tappeti musivi provenienti da Villa Adriana, che furono acquisiti nel mercato antiquario e poi utilizzati dall’architetto Stern, incaricato da Napoleone del restauro del Palazzo del Quirinale, per decorare la Sala degli Ambasciatori e la Sala delle Dame.

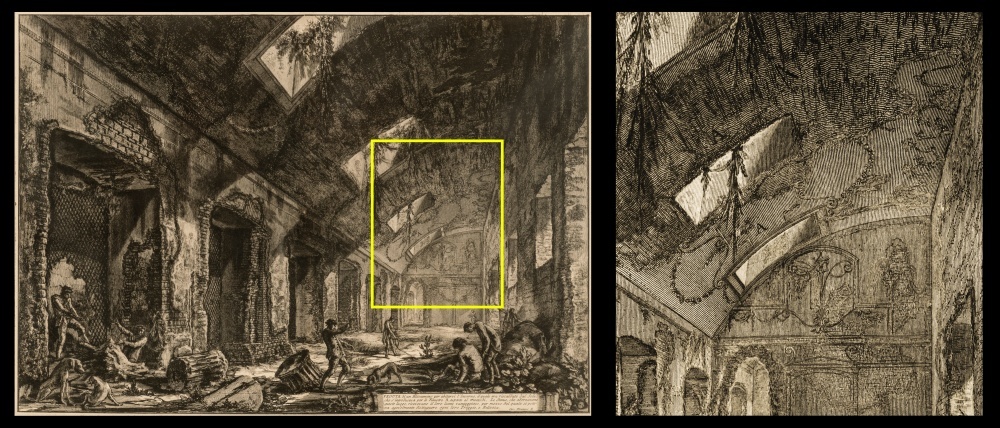

Francesco Piranesi, Veduta di un Eliocamino per abitarvi l’Inverno […], Roma post 1783. Dal dettaglio si evidenzia che l’ambiente era ancora ricco di decorazioni, oggi pressoché completamente scomparse.

Francesco Piranesi, Veduta di un Eliocamino per abitarvi l’Inverno […], Roma post 1783. Dal dettaglio si evidenzia che l’ambiente era ancora ricco di decorazioni, oggi pressoché completamente scomparse.

La "riscoperta" di Villa Adriana non è stata un singolo evento, ma un processo graduale. Potrebbe descriverci le tappe salienti di questo percorso, dal proto-archeologo Ciriaco d'Ancona fino all'interesse di pontefici come Pio II?

La domanda non ha ancora una risposta univoca. Nel recente convegno “Ciriaco d’Ancona e l’antico”, organizzato da Andrea Bruciati, ho avuto modo di proporre alcuni dubbi, prevalentemente volti a determinare da chi Ciriaco d’Ancona abbia ricevuto le informazioni che lo indurranno a recarsi a Tivoli nel 1432 e chi lo abbia seguito per poi divulgare le novità osservate in quello straordinario sito. Ovviamente, gli “informatori” più probabili erano Lorenzo Ghiberti, Filippo Brunelleschi e Donatello, ossia i tre degli artisti che, amici di Ciriaco, si erano recati a Roma prima di lui.

Benché il parterre internazionale degli studiosi presenti al convegno abbia puntato il dito su Brunelleschi, la perdurante assenza di prove sicure non permette di accertare la questione. Il mio secondo dubbio, invece, aveva per oggetto un solo nome, quello di Leon Battista Alberti e in questo caso tutti hanno concordato.

Troppi, infatti sono gli elementi che, desunti dalla Villa, Alberti adotterà a Mantova e, tra tutti gli architetti dell’epoca, Alberti è il primo che disegna le opere edili antiche al fine, come egli stesso scrive, di desumerne un nuovo linguaggio architettonico. In ogni caso, ripeto, si tratta di ipotesi realistiche desunte incrociando le fonti ma che, per adesso, rimangono tali.

Lei è un architetto e l'altro autore è uno storico dell'arte. Quali sinergie hanno guidato la collaborazione tra le vostre diverse competenze professionali nel dare forma a questo volume?

Questa domanda finalmente è semplice. Andrea ha una notevole capacità intuitiva ed è un attento storico dell’arte; diversamente, io sono una sorta di “topo di biblioteca” e, come tale, colleziono informazioni che, generalmente, mi sono utili per motivare scelte architettoniche, tecnologiche e strutturali desunte dai rilievi. Inoltre Andrea è stato Direttore dell’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este per circa otto anni, durante i quali abbiamo sempre conversato e tentato di capire temi pertinenti a entrambe le Ville, proprio a partire dalle mie conoscenze e dalle sue intuizioni.