È ufficiale: dal marzo 2026 al marzo 2027, l’Italia si prepara a omaggiare i 100 anni dalla nascita di Dario Fo (Sangiano, 1926 – Milano, 2016) con un ricchissimo calendario di eventi, tra teatro, arte e cultura popolare. Cuore pulsante delle iniziative sarà l’Umbria, ma l’eco della festa risuonerà in tutta la Penisola. Un tributo degno di un Nobel: spettacoli, mostre, studi, masterclass e produzioni audiovisive renderanno omaggio all’indomito giullare moderno, che il 9 ottobre 1997 conquistò il Premio Nobel per la Letteratura con una motivazione entrata nella storia: "Perché, seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi".

Fo, irriverente fino all'ultimo respiro, consegnò quel Nobel ai “giullari di ogni tempo” e ai “senza voce”. Perché il suo palcoscenico non conobbe mai confini: tra tavole di legno e lastricati urbani, fu sempre un'arena dove la giustizia si combatteva a colpi di risate. E fu proprio a Ravenna - città bizantina sospesa tra potere e spiritualità, di cui era cittadino onorario - che questa battaglia trovò la sua incarnazione più folgorante.

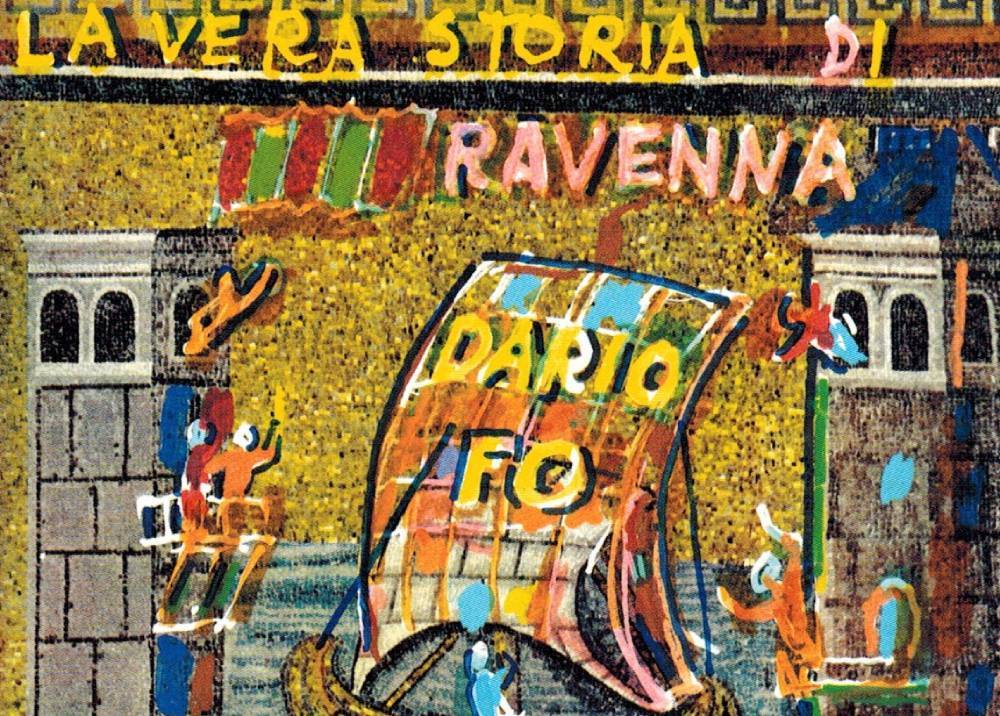

Ma cosa accade quando un premio Nobel decide di riscrivere la storia di una città con il linguaggio del giullare? Nel 1999, Fo rispose con La vera storia di Ravenna, Ed. Franco Cosimo Panini, svelando come la città dei mosaici fosse «un palcoscenico di potere, bugie e meraviglie». Lo stesso anno, alla Galleria Patrizia Poggi, trasformò quella visione in un progetto rivoluzionario: un 'teatro della memoria' dove storia e finzione si fondevano in un unico gesto artistico. Era la sua cultura “dal basso” in azione: democratizzare la storia, renderla viva e accessibile. Il suo obiettivo? Trasformare Ravenna in un teatro urbano dove i cittadini - specialmente i giovani - potessero finalmente diventare narratori della propria storia."

Fo, citando Agnello, lo storico del IX secolo, racconta che i Ravennati avevano un’abitudine bizzarra: scontrarsi a sassate tra quartieri rivali, per poi finire a bastonate. Due fazioni trasformavano la città in un’arena sanguinosa. "Colpa della geografia!" spiegherebbe oggi uno psichiatra: Ravenna era un’isola, anzi, un labirinto di isolette, una laguna come Venezia, e quella claustrofobia scatenava violenza. Poi le paludi si prosciugarono, il mare si ritirò, e l’aggressività svanì. Ma al suo posto, avverte Fo, è subentrata l’indifferenza: «I Ravennati transitano davanti a mosaici bizantini come fossero fermate dell’autobus!».

Era questo il paradosso che lo ossessionava: una città-museo abitata da fantasmi distratti. Per risvegliarli, usò l’arma più efficace: la risata. Trasformò la storia in una commedia dell’arte, popolandola di aneddoti grotteschi: le risse medievali tra fazioni per la «sindrome del gallinaccio», la morte di Teodorico atterrito dalla testa mozzata di un senatore, leggende deformate a colpi di ironia. Ma non era solo folklore. Quello che sembrava un gioco era in realtà un esperimento di disobbedienza epistemologica: il libro La vera storia di Ravenna, con le sue tavole volutamente «false» e gli affreschi manipolati, sfidava l’idea di storia come reliquia imbalsamata. «Solo chi racconta impara davvero», scriveva Fo, perché per lui l’errore era un valore politico, e le "inesattezze" martellate contro le narrazioni ufficiali.

In questo atto di alchimia storica, dove cronache ufficiali si tramutavano in commedia dell'arte, Fo, vero erede dei giullari medievali, danza in un dialogo invisibile con due giganti del pensiero novecentesco:

Walter Benjamin avrebbe riconosciuto in lui un fratello ribelle. Come nei Passages parigini degli anni '30, dove smontava la Storia in frammenti eterogenei - un mosaico di cocci dove ogni scheggia raccontava una verità parziale - le tavole “false” di Fo erano riproduzioni anti-auratiche perché strappavano ai mosaici ravennati l'aureola sacrale per restituirli al gioco delle interpretazioni. Niente reliquie imbalsamate: solo un caleidoscopio di possibilità che sfidava la verità ufficiale. Ogni manipolazione, un colpo di scalpello al monumento della Storia.

Dall'altro lato del dialogo, Umberto Eco. Proprio come ne Il nome della rosa, 1980, dove mostrava come ogni manoscritto medievale fosse già una catena di interpretazioni, dunque, in fondo, una “falsificazione”. Fo usava la contraffazione creativa come atto epistemologico. Quando trasformava la morte di Teodorico in farsa, dimostrava che la Storia è palinsesto: si smaschera il potere ridicolizzandone i simboli, si combatte l'oppressione facendola a pezzi a colpi di risate.

Era questo il cortocircuito geniale. Fo agiva da Benjamin nell'atelier degli affreschi manipolati, da Eco nel laboratorio delle narrazioni contraffatte. Senza citare teorie, ma incarnandole. Perché «il giullare - come scriveva lo stesso Eco - somiglia ai veri maestri quando demistifica il potere». Fo fu entrambi: maestro nel padroneggiare l'arte, buffone nel servirsi della risata come arma. E se Benjamin aveva teorizzato l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, Fo la praticò nell'era della riproducibilità popolare: i suoi falsi non erano copie, ma atti di liberazione semiotica.

Ravenna, 1999: con La vera storia di Ravenna, Dario Fo mise in atto una contro-narrazione popolare. Non un semplice libro, ma una macchina teatrale che trasformava la città bizantina in un palcoscenico di paradossi. Tra quelle pagine illustrate, dove i mosaici sacri si deformavano in caricature e le cronache imperiali diventavano commedie dell'arte, Fo metteva in scena il suo credo più radicale: ridere per disvelare.

Era un gioco serissimo che consentiva di saccheggiare la storia ufficiale, quella dei papi e degli imperatori; di rimescolarla con la fantasia popolare, come la leggenda di Teodorico morto per lo spavento; di restituirla come specchio deformante del potere. Quel suo «facciamo storia con le bugie» era un manifesto metodologico: la contro-storia come pratica democratica. Quando alterava un affresco o reinventava un documento, non falsificava la verità: ne mostrava i meccanismi di costruzione, come nei suoi disegni dove i santi bizantini assumevano espressioni da fumetto, grottesche, ma rivelatrici. Ravenna era il bersaglio perfetto: una città-museo che aveva dimenticato di essere stata teatro di sangue e rivolte, un patrimonio artistico diventato talismano turistico più che memoria viva, una comunità che transitava tra capolavori come tra fermate d'autobus.

Fo applicò la lezione dei giullari: prendere il sacro e restituirlo come carnevalata. Ma il suo non era solo satira sterile: era un laboratorio di riappropriazione storica, dove ogni cittadino diventava complice della riscrittura. Questa pratica, oggi più che mai, ci sbatte in faccia una verità scomoda: la storia non è mai neutra, e chi ne ride ne possiede le chiavi. Ne sono testimoni i mosaici di Ravenna che, nelle sue mani, smettevano di essere icone inerti per trasformarsi in domande collettive.

Come la contro-storia di Fo a Ravenna anticipò di 30 anni l'era digitale: meme, deepfake e guerre di narrative

E se Fo fosse vissuto nell'era digitale? Sarebbe stato un maestro dei meme e dei deepfake. Come i giullari medievali aggiravano la censura con la satira, oggi gli attivisti digitali usano shitpost e video manipolati dall'AI. Ma c'è una differenza cruciale: per Fo la falsificazione era un atto pedagogico e collettivo. Coinvolgeva bambini, artisti e cittadini in una riscrittura corale della storia – un modello che trasforma il fact-checking da arma burocratica a pratica rivoluzionaria.

Mostra di Dario Fo alla Galleria Patrizia Poggi di Ravenna

Mostra di Dario Fo alla Galleria Patrizia Poggi di Ravenna

Il progetto ravennate anticipava in modo profetico il digital storytelling. Le tavole dipinte dai cittadini erano l'equivalente analogico degli user-generated content. La sua demistificazione dell'autorità storica precorreva Wikipedia nello sfidare i "professionisti" del sapere. Le sue opere, come meme virali, non chiedevano contemplazione, ma riproduzione attiva.

Fo accusava i ravennati di essere "passanti occasionali" della propria storia. Oggi, quell'accusa ci riguarda tutti: nell'overload informativo, scrolliamo notizie senza contesto e condividiamo senza verificare. La sua arma contro questa apatia? L'ironia come grimaldello per scardinare narrazioni dominanti. In tempi di algoritmi polarizzanti, il suo monito è chiaro: ridere del potere è il primo passo per smontarlo.

Fo non sarebbe stato un fact-checker tradizionale. Piuttosto, ci avrebbe insegnato a leggere le fake news come sintomi di un potere malato, e a contrapporvi narrazioni altrettanto potenti. La sua eredità non sta nei libri, ma nel metodo: falsificare consapevolmente la storia per restituirla al popolo. Esattamente ciò che serve oggi, tra deepfake e guerre di narrative che plasmano non solo ciò che pensiamo, ma come lo pensiamo.

Forse, se fosse vivo oggi, lo vedremmo collaborare con Maurizio Cattelan in un “Museo delle Fake News Storiche”. Ma mentre Cattelan smaschera l'ipocrisia con fredda precisione, Fo avrebbe trasformato quel museo in una piazza gremita di giullari-digitali, perché per lui, la contro-narrazione non era un esercizio di critica, ma un atto di liberazione collettiva. Esattamente ciò che manca oggi, mentre scrolliamo passivi tra narrazioni tossiche.

La sua eredità? Un monito da artista e giullare: ridere del potere non è evasione, ma l'inizio di una rivolta. Perché Fo, allievo di Brera e maestro della beffa, dimostrò che l'arte è l'unica bugia che dice il vero - e la verità più scomoda viaggia sempre in maschera: proprio come i suoi affreschi manipolati a Ravenna, che strappavano aureole sacre per restituirle al popolo.