Tardé un tiempo largo en decidir si escribir este artículo o no. Más allá de ser bastante personal, sé que toca muchas fibras sensibles. Abrir el corazón y realizar un ejercicio de introspección así no es nada fácil, y lidiar con las esperanzas ajenas es aún más complicado. Quise ser honesto conmigo y contigo lector, incluso si eso significa tocar puntos incómodos. Pido disculpas de antemano si mi punto, enfoque o intención llega a crear alguna duda o molestia. Lo que hoy relataré es algo tan poco palpable como la niebla al amanecer, es una sensación que se cuela entre las sábanas y se aferra a ti.

El título de este artículo vino a mi mente después de una conversación con una buena amiga. Ella, hace años, logró y decidió emigrar de Venezuela. Como a muchos que parten, la nostalgia la había abrazado con fuerza. Un día, después de tantos años de habernos conocido desde la adolescencia, me escribió buscando un intento de “guía turístico y emocional”. Quería que le contara cómo estaba la ciudad, nuestro lugar de origen. Tenía esa necesidad de saber cómo lucían las calles que nos vieron crecer, los rincones de nuestra adolescencia.

Yo, con gusto, asumí ese papel. Comencé a relatarle algunos cambios y otras similitudes. Le hablé de calle por calle, casi como un city tour para el alma, comparando el presente con nuestros recuerdos de juventud. Le contaba cómo se veían las edificaciones, los pocos locales nuevos, las ausencias de los viejos. Pero, mientras yo hablaba, ocurrió algo que me dejó pensando: ella se dio cuenta de que, aunque eran las mismas calles, ya no era el mismo lugar. Y en ese mismo instante, la verdad me golpeó a mí también: yo tampoco estaba en el mismo lugar. Ella se fue físicamente, sí, pero yo me había ido de ese sitio que ambos recordábamos sin moverme un centímetro.

No es solo que lo superficial haya cambiado. Las calles se sienten distintas, se ven deterioradas, como si hubieran perdido su motivo, su brillo. Más allá de los locales que cerraron y los pocos que abrieron, la ciudad no cuenta con nuevas calles o avenidas significativas en quince años. El cambio no es estructural, es más profundo, se siente en el aire, en el ánimo de la gente, en la vibración de cada rincón. Los comportamientos de las personas, la manera de comunicarse, y hasta la forma de hacer transacciones han mutado. Recuerdo que mi amiga, años antes de esta conversación, había visitado el país y me decía que no entendía cómo uno tenía un precio en la cabeza y otro al frente, y éramos capaces de sacar cuentas con base en ambas cosas. Esa es la vida aquí, una ecuación constante en la que los números nunca cuadran, pero uno aprende a ajustarlos.

Y sí, así como ella se acostumbró a su entorno en su nuevo país, nosotros aquí dentro nos adaptamos también al nuestro. No nos hará feliz, no nos hará la existencia fácil, pero quejarse no lo arregla, y lo aprendimos a las malas. En este punto no quiero sonar acostumbrado, no quiero que piensen que uno está con los brazos abajo o resignado. Es simplemente una realidad que se asimila de esa manera.

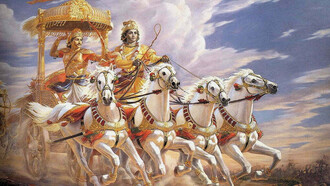

La metáfora de Heráclito sobre el río —“Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos”— cobra una nueva dimensión aquí. No solo el hombre y el agua cambian; la orilla, la ciudad, la misma esencia, también lo hacen. Se vuelve cada vez más raro y complicado explicarle a quien se fue que todo está igual… pero distinto; todo ha cambiado, pero sigue ahí. Mientras le contaba cómo era seguir aquí, yo me daba cuenta de que también me había ido del sitio que ella y yo recordábamos. La ciudad que ella añoraba era la misma que la mía, pero no la que yo habitaba. La economía que ella mencionaba era la misma en teoría, pero en la práctica había cambiado en tantos aspectos que era irreconocible.

Fue una revelación extraña, porque sentí que no me había dado cuenta de cuán profunda era la transformación hasta ese momento. Es como el cuento de la rana en la olla: el agua se va calentando poco a poco, y el sapo no salta porque se acostumbra a la temperatura, hasta que es demasiado tarde. Me pareció fascinante y aterrador cómo la ciudad cambió frente a mí, pero yo no lo noté, hasta que lo noté. Culturalmente, ha habido un cambio notorio; ya no se tiene la tradición de los eventos que uno solía ver, o locales que eran emblemáticos terminaron por desaparecer o ya no son relevantes para las nuevas generaciones.

Este cambio no es que la situación haya “mejorado”, simplemente la situación ha cambiado. Tal vez somos esa rana en la olla y ahora nos están echando las verduras para aderezarnos mejor.

Yo seguía mi conversación con ella y me daba cuenta de que, así como a ella le tocaba trabajar 12 horas para medio llegar a fin de mes con un jefe explotador, la situación aquí no era muy distinta. La explotación existe, el jefe despiadado existe, las horas interminables de trabajo existen, y el miedo de no lograr pagar las cuentas a fin de mes está presente también. La sensación de que no llegas a fin de mes con el dinero, que quedas corto, que te falta... ese desasosiego es universal. El trabajo en el que te explotan más horas de lo que la ley expone y no puedes hacer nada porque te despiden, siento que les pasa tanto al migrante fuera como al que se quedó.

Como sabemos y el sentido común lo indica, el migrante en muchos casos sale de su entorno buscando un futuro mejor. Pero ese nuevo horizonte, si bien puede ofrecer oportunidades, está rodeado de situaciones incómodas. Trabajos explotadores que aprovechan tu situación legal para hacerte trabajar tres veces más de lo que lo harían con un nacional, sin olvidar la xenofobia, el racismo, y un enorme etcétera que todos los que han migrado conocen de cerca. Las cargas son distintas, sí, pero el peso en el alma, la incertidumbre, es un lenguaje que ambos entendemos.

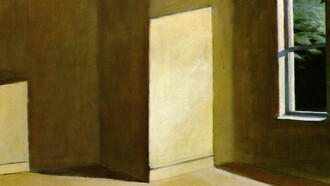

Nuestra adaptación aquí se nota en el día a día, en la autocensura. Hay cosas que no se dicen, opiniones que se guardan, miedos que se reprimen. Y todo concluye con una forma de “migrar” hacia un yo más cauteloso, más consciente de los límites invisibles.

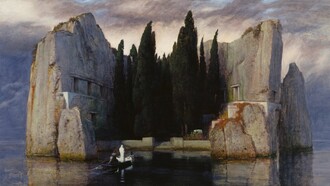

La nostalgia, esa compañera ineludible, llega de maneras muy específicas. No sabría darte un ejemplo concreto de un momento, pero se cuela en la noche, cuando estás medio dormido, o te asalta al despertar en un domingo solitario. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde las fibras más profundas se tocan. Es entrar en unas sensaciones tan fuertes e incontrolables que uno se siente completamente expuesto, desnudo, desarmado.

La nostalgia es distinta para el que se fue y para el que se queda. El que se fue vive del recuerdo. Su realidad es otra: otra ciudad, otra cultura, otro ritmo, otro día a día. Para él o ella, la nostalgia es un anhelo por un pasado y un lugar que ya no existe en su presente físico, pero que sigue vivo en su mente. Para el que se queda, la nostalgia es diferente porque tiene el recuerdo, sí, pero es su realidad la que hace un contraste brutal con esa imagen del pasado. Es ver la misma calle y sentir el abismo entre lo que fue y lo que es, un duelo constante por lo que se perdió sin haberse movido.

Mi reflexión final es que, aunque podamos tener un lindo recuerdo, no podemos caer en la nostalgia, porque ese recuerdo es pasado. La realidad es otra, es un presente totalmente diferente y hay que hacerle frente. No se puede seguir adelante, crear y crecer si no estás dispuesto a soltar esa mochila de nostálgicos recuerdos, porque es un peso que te detiene.

Porque, incluso el que se quedó también emigró. Es un país distinto para el que se fue y para el que se queda.