La parola “contemplazione” è un invito a rallentare. È una parola totem di fronte alla quale il nostro corpo, il nostro cuore e la nostra mente accolgono la sollecitazione ad andare più lentamente, a respirare con più consapevolezza, a rimanere in ascolto. Contemplare significa entrare in uno spazio che non è solo fisico ma mentale, spirituale e simbolico. Consente di sospendere il tempo, apre lo sguardo alla meraviglia e all’incanto, accoglie il mistero dell’ignoto. Non è facile contemplare. Mi reputo un pessimo contemplatore, incapace di lasciar scendere l’àncora nella profondità dell’essenziale e incapace di lasciar andare il superfluo, facendolo scorrere oltre. Posso solo imparare dalle circostanze e dalle situazioni, provare, cercare, tentare, nella consapevolezza dell’inanità dei miei strumenti sbrecciati.

Posso dire di procedere per tentativi, di compiere qualche passo in avanti e di ritrovarmi costantemente al punto di partenza con un po’ di conoscenze in più, qualche sorriso elargito e ricevuto e qualche ferita che non pensavo potesse comparire sul corpo lasciando cicatrici forse perenni. Contemplare non è guardare. È vedere con l’anima, con il cuore, con la mente quieta. È un atto che richiede presenza, vera (sì, vera) sospensione del giudizio, apertura radicale a sé e agli altri. “Caldo dimorare” è un bel modo di percepire questa sensazione. Da qui, dalla dimora accogliente della contemplazione possiamo ammirare raggi che si indirizzano in molte direzioni.

La contemplazione come sguardo verso il cielo

Quando contempliamo un panorama, lo guardiamo a lungo, lo ammiriamo con intensità, lasciamo che il nostro sguardo assorba insieme il tutto e i dettagli. Quando contempliamo un dipinto di Bruegel il vecchio ci immergiamo nei particolari minimi e al tempo stesso ci lasciamo rapire dall’estasi per tutto ciò che è raffigurato dentro la cornice. Quando dalla riva assolata contempliamo l’azzurrità del mare scorgiamo il dialogo tra l’infinito e il finito che si avvicendano in noi, ascoltiamo il sussurrare delle onde sulla battigia, percepiamo l’impermanenza di ogni condizione umana nell’alternarsi del respiro nei polmoni.

La parola contemplare è un prestito latino dalla lingua di Cesare, Catullo e Cicerone, contemplāri, che voleva dire ‘volgere lo sguardo’, ‘osservare’. La contemplazione ha nella sua origine un prefisso con- che indica unione, colleganza, nesso e la parola templum, cioè quella ‘parte delimitata del cielo’ dalla quale gli aruspici traevano i presagi. Gli indovini sollevavano il capo, guardavano verso l’alto, cercavano di scorgere segni dall’azzurro, dalle nuvole bianche, dalle nuvole nere, dal volteggiare degli uccelli del cielo. Quei segni poi venivano tradotti con linguaggio umano e diventavano così presagi, cioè profezie, premonizioni, preavvisi di ciò che sarebbe stato nel futuro. I pronostici degli indovini non erano frutto di logos, di ragione, di pensiero ma erano il risultato dell’intuizione, un guardare e un guardarsi dentro, cercando sensazioni e presentimenti.

Ecco, la parola templum indicava la porzione di cielo necessaria perché gli umani si connettessero al divino che tramite i segni consentiva di intravvedere presagi sul futuro. Il cielo non era quindi considerato nella sua vastità ma solo per la sua parte delimitata, tagliata, squarciata, recisa necessaria al legame umano-divino e da lì in italiano la parola tempio, in quanto ‘recinto sacro’ e ‘santuario’. Templum a sua volta è connesso al verbo greco tēmnō che significava appunto ‘taglio’, ‘delimito’, ‘recido’ da un’antica radice indoeuropea *tam. Quel verbo greco non è collegato in latino solo al sostantivo templum ma anche al verbo tondēre, cioè ‘tosare’, ‘radere’, ‘sfrondare’. Nell’antica Roma il tonsor era il barbiere o il tosatore. La tonsura, il taglio rituale dei capelli, soprattutto in ambito religioso, per esempio dei monaci, deriva proprio da lì.

Il punto cruciale sta dunque qui: la parola contemplazione è legata a doppio filo con l’idea di uno spazio riservato, separato dallo spazio circostante, uno spazio riservato nel quale ci si connette in qualche misura al divino, lasciando che conti solo il qui-e-ora, senza che il ricordo del passato e il pensiero del futuro intervengano a offuscare i pensieri.

Contemplazioni, sostantivo plurale

Il campo di espressione della contemplazione è estremamente vasto. Gli esseri umani hanno trovato mille modi per restare concentrati sul momento presente con consapevolezza e per praticare la contemplazione mediante la meditazione, l’attenzione focalizzata alle azioni, l’osservazione di ciò che accade qui-e-ora o il silenzio. Le diverse pratiche contemplative hanno effetti trasformativi sulle persone perché incidono sul loro io più profondo, sulla coscienza e sul comportamento, generando un sapere esperienziale che produce effetti inattesi e sorprendenti. Quei mille modi possono essere esplorati da ciascuno di noi, secondo il proprio sentire, in modo congruente alla propria biografia, in base alle proprie predisposizioni.

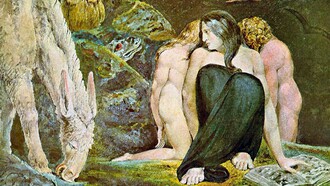

Conosco persone che quando dipingono sono completamente assorbite dal gesto, dal muoversi del pennello sulla tela, dalla disposizione dei colori che si compenetrano tra loro ed evolvono nella trasformazione che nasce dall’incontro con l’alterità. L’azione del dipingere, del disegnare o del produrre sculture è una forma di contemplazione collegata all’arte, una sorta di estasi che porta allo stesso tempo dentro di sé e fuori di sé. Conosco persone innamorate delle piante, che sanno dialogare con queste e le aiutano a svilupparsi, a crescere, a diventare rigogliose, scegliendo la terra migliore per ciascuna specie, annaffiandole in giusta misura, usando le mani per dare loro le attenzioni più opportune, sorridendo e parlando con esse.

Conosco persone dedicate allo yoga o allo sport in modo così consapevole da far diventare queste azioni del corpo vere e proprie pratiche contemplative, con un’attenzione solida su ogni singolo movimento. Conosco amici e amiche che avviano le riunioni chiedendo ai presenti di dedicare cinque minuti di tempo alla concentrazione sul respiro, sull’inspirare e sull’espirare, all’attenzione. Proviamo a osservare un pianista quando è completamente dentro l’esecuzione della partitura, quando muove le dita sulla tastiera ondeggiando la testa e il busto e tenendo gli occhi semichiusi, quando le note gli suonano nel corpo, nella mente, nell’anima. Ebbene in quel momento il musicista sta contemplando la musica e l’universo dell’arte.

Quando una ballerina o un ballerino danza tutto il corpo resta in contemplazione della natura, del bello, del movimento come forma alta di espressione di sé. Nella danza, la contemplazione diventa embodied, come dicono gli inglesi, che non significa solo incarnata ma “corpificata”, fatta corpo, resa carne, incorpoetata come forse potrebbe dire Alessandro Bergonzoni, mago delle parole e dei neologismi, in grado di portare i versi poetici nei gesti del corpo.

La contemplazione si può manifestare in una lettura che ci assorbe, in un esercizio di matematica che ci porta ad analizzare gli elementi e le funzioni che legano gli uni con gli altri, in una scrittura in cui siamo immersi nel flusso creativo, in una cena preparata con concentrazione, quella concentrazione che il cuoco riesce a esprimere selezionando i giusti ingredienti, mescolandoli tra loro, osservandoli mentre cuociono al fuoco, sentendo crescere nel cuore il desiderio di presentare un dono al palato di chi poi assaporerà quel cibo.

La contemplazione diventa viva nello studio di un contenuto, quando i pensieri attraversano e riattraversano la materia nel tentativo di penetrarla in profondità, acquisendone il senso e la sostanza. La contemplazione si esprime anche nella preghiera per le persone che hanno un credo, nella ripetizione di formule, nello sgranare il rosario, facendo scorrere tra le dita i grani, uno alla volta, uno dopo l’altro, recitando i misteri o l’Ave Maria. In quel momento, la mente è concentrata sulla parola ripetuta, sulla pratica della reiterazione delle frasi.

La contemplazione è anche una fase, l’ultima, della Lectio Divina, una pratica antica di lettura meditativa della sacra scrittura, nata nei primi secoli del cristianesimo. I monaci del deserto e i primi padri della chiesa furono pionieri nella ricerca di un nuovo modo di avvicinarsi a Dio tramite la meditazione sulle scritture bibliche. Nel XII secolo, il monaco certosino francese Guigo II, detto l’angelico, aveva stabilito le quattro fasi in cui si articola questa pratica spirituale. Questi i quattro momenti della Lectio Divina:

Lectio – lettura: si legge lentamente un brano della Bibbia, lasciando che le parole risuonino interiormente. Non si cerca subito di interpretare, ma si ascolta con attenzione.

Meditatio – meditazione: si riflette sul testo, cercando di cogliere il messaggio che Dio vuole comunicare. È un dialogo interiore con la Parola.

Oratio – preghiera: si risponde a Dio con la preghiera, lasciando che il cuore parli. È il momento dell’intimità spirituale.

Contemplatio – contemplazione: si entra nel silenzio, nella presenza pura. Non si fa nulla, si è semplicemente con Dio. È il culmine della Lectio Divina.

Contemplazioni è dunque un sostantivo plurale, ciascuna persona possiede il proprio modo per accostarsi con consapevolezza. Non esiste un modo giusto per contemplare. Esistono forme diverse per vivere con consapevolezza il qui-e-ora. Con meraviglia. Con rispetto.