Il corpo umano genera cinque punte. Lo ricorda Leonardo, nel 1490, con le divaricazioni vitruviane che fanno capo alla testa che di fatto dovrebbe essere “il capo”. L’anatomia antropomorfa è difforme per ruolo e genetica ma non per planimetria. Il maschile e il femminile si assimilano nel principio delle cinque punte che corrispondono alla motorietà.

Piedi, mani e cervello.

Gambe, braccia e testa.

Uomini e donne nella stessa struttura e con conformazioni innate per la riproduzione della specie.

Leonardo ci in-segna con la sanguigna trattazione della traccia di Adamo anche Eva. Anche se non è un dovere, direi che è più una conseguenza del pensiero convergente di una società omocentrica che da troppo tempo ha processato la subalternità femminile.

La storia di ossa polpa e sangue dell’Homo Sapiens si ammanta di progettazioni architettoniche (abiti) che tracciano le forme e i volumi non solo per come sono ma per come possono essere modificati e addirittura stressati nelle loro proporzioni. Nasce nel Medioevo la “Sartoria”, vera e propria corporazione professionale che attraverso il taglio toglie massa al tessuto e riduce la piega ad elemento secondario nella riduzione del materiale da addizionare al corpo.

Il Gotico slancia le forme verso l’unico Dio che governa il mondo dall’alto dei cieli e tutto diviene plasmato a cuspide. Il cono è più importante della sfera, in un globo che non ha ancora verificato, con mano, la sua effettiva rotondità (la circumnavigazione terrestre di Ferdinando Magellano e Juan Sebastián Elcano è avvenuta tra il 1519 e il 1521).

Il modellare porta presto ad esaltare i punti di contrasto e di dialettica dei generi nella logica dell’attrazione e del gioco della seduzione, oltre ad assimilare le dinamiche architettoniche dell’epoca. Le figure si allungano attraverso l’uso di aderenze e strascichi e di maniche a guanto che si evolvono a campana e le fasce del punto vita si ritagliano uno spazio che darà poi origine al corsetto: il Bliaud è il capo simbolo del sistema sartoriale delle origini come esercizio della forma, per Lei e per Lui ai tempi dell’arte di Simone Martini.

In successione, nel Rinascimento il vezzo della forma si accentua anche nell’uomo il quale sottrae al tessuto per avanzare di glutei e falliche protrusioni, tra calzebrache e farsetto, e via via che lo stile muta nei secoli le parti anatomiche trovano un diverso rilievo ma sono sempre centrali nelle attribuzioni posturali della dialettica dei corpi e nella cosiddetta “genitalità”.

In fatto di costume, nel Diciottesimo secolo, un’Ordinanza del Prefetto di polizia di Parigi 17/11/1799 (26 brumaio. Anno IX) arriva ad imporre quanto segue:

Tutte le donne che desiderano vestirsi da uomo dovranno presentarsi alla Prefettura di polizia per ottenere l’autorizzazione.

L’autorizzazione poteva essere concessa solo per motivi medici. Nel 1892 e nel 1909, due circolari prefettizie attenuano il divieto e autorizzano a indossare i pantaloni se la donna regge il manubrio di una bicicletta o le redini di un cavallo. L’ordinanza non era mai stata abrogata. Bisognerà arrivare agli albori del Ventesimo Secolo per variare tale pratica (imposizione), nei fatti.

La proliferazione delle correnti ginniche e sportive, all'inizio del ‘900, si manifesta, a favorire la dimensione aerobica del corpo umano sia per l’uomo ma anche per la donna. Con la comparsa di varie scuole di danza e di espressione corporea, come risposta scientifica e sistematizzazione dei metodi della cosiddetta cultura fisica, assunta come contraltare della cultura spirituale e intellettuale, il ruolo del movimento diviene sempre più paritario per ambo i sessi.

Tra i rinnovatori della danza, oltre a Loïe Fuller, si segnalano l'americana Isadora Duncan, per la semplicità del suo vocabolario gestuale e il recupero del peplo ed Émile Jacques-Dalcroze, la cui pubblicità appare in tutti i numeri dell'influente rivista L’Esprit Nouveau (1918-1925), diretta da Le Corbusier e Amédée Ozenfant. Inoltre, Albert Jeanneret, fratello di Le Corbusier e discepolo di Jacques-Dalcroze, pubblica su questa rivista articoli e resoconti sul concetto di ritmo secondo Dalcroze, sottolineando la necessità per l'uomo moderno di prendere coscienza del proprio corpo, delle sue dimensioni e delle sue possibilità gestuali e comunicative. La ritmica dà all'individuo una conoscenza più fertile di sé stesso e rende un individuo meglio organizzato, meglio equipaggiato per la vita moderna, più padrone di sé.

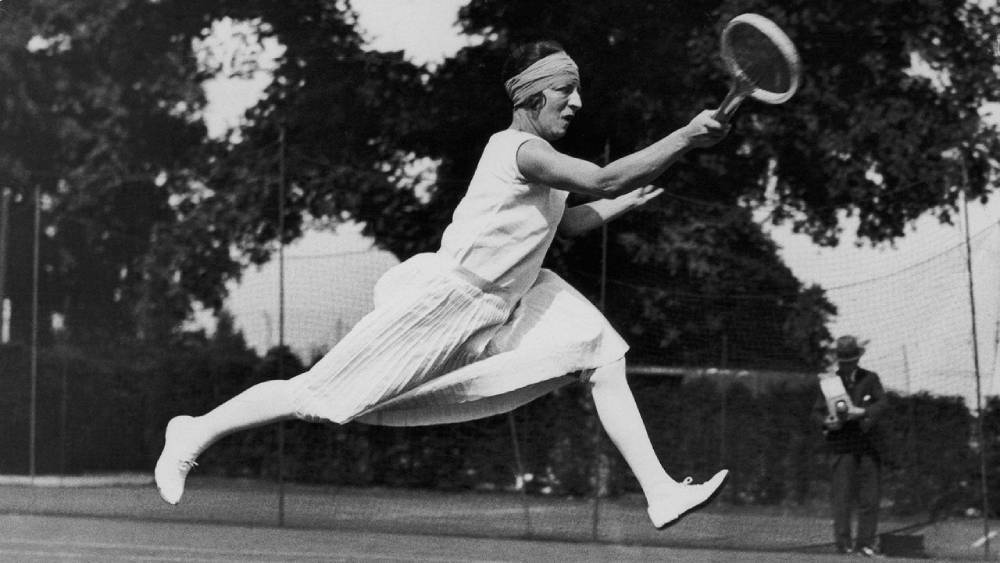

Nel mondo femminile l’equitazione assume posizioni paritarie nelle modalità di montare a cavallo come un fantino. Abbandonando la figura dell’amazzone che portava le gambe tutte da un lato, le donne si impongono a cavalcioni del dorso del destriero come un uomo. Figure di tenniste quali Suzanne Lenglen e Lilí de Álvarez aprono la pista alla revisione del concetto del corpo della donna e alla sua emancipazione, mettendo in campo la loro performatività atletica fasciata dalla gonna-pantalone di Elsa Schiaparelli.

Suzanne Rachel (1899–1938), tennista francese

Suzanne Rachel (1899–1938), tennista francese

Il tema dell’androginia s’impagina attraverso figure d’artiste come Colette e Missy, le quali, nei primi anni del ‘900, vestiranno da uomo dinanzi ad un pubblico attonito e intrigato dal loro sfrontato modo di essere. Questo è il tempo in cui i capelli si accorciano, le nuche divengono evidenti e le gambe sono tracciabili attraverso gonne sempre più corte, quelle delle Flapper che con la loro danza ritmata muovono le frange che fanno “Flap-Flap”.

Il romanzo La Garçonne, di Victor Margueritte, del 1922, parla di Monique (la protagonista) e dei suoi appetiti amorosi e accende i riflettori del mondo su colei che diviene il simbolo della femminilità moderna e della libera volontà di scelta e determinazione del proprio destino (nel 1920, negli Stati Uniti le donne ottengono il diritto di voto). L’avvento del pantalone nel guardaroba di “Lei” avanza attraverso il cinema e Coco Chanel. Le donne escono alla luce del sole, nei pigiami di seta maschili, sui campi da golf, così come al Lido di Venezia (ancora Chanel).

Al cinema Travis Banton racconta l’anatomia di Marlene Dietrich, in frac, per “Morocco”, del 1930. Greta Garbo, in “Donna che ama”, del 1929 (costumi di Adrian Gilbert), sfoggia pigiama maschile e trench-coat, Katherine Hepburn in “Sylvia Scarlett”, del 1935 (costumi di Muriel King), porta completi giacca e pantalone e si dipinge i baffi portando i capelli corti e brillantinati e poi sarà Julie Andrews, in “Victor/Victoria”, del 1982 (costumi Patricia Norris) ad indossare i panni di un uomo in frac e brillantina. Questo agire del corpo attraverso l’androginia, che è un’attitudine e non un genere, darà scacco al sistema omocentrico attraverso l’accettazione di un corpo liberato e di un’attitudine paritaria verso la gestione del proprio universo senza fatui condizionamenti.

Espressioni artistiche quali quelle dei Balletti Russi di Diaghilev (Parigi 1909) e figure come Josephine Baker, nelle loro nude ed esotiche coreografie, unite all’arte pittorica di Kustav Klimt e alla di lui compagna Emilie Louise Flöge, ritratta dal medesimo in abito “Reform” (senza corsetto), nel 1902, hanno permesso di compiere i primi passi verso la rivelazione della donna e contribuito al suo affrancamento da ogni costrizione imposta dalla consapevole cecità sociale del maschio.

Oggi, più che mai, “Eva” s’impone come figura a stella (tracciabile e visibile quanto quella di vitruviana memoria), fiero simbolo di intelligenza, armonia, bellezza e atleticità, non più legata alla mercificazione e alla subalternità al virile ma, al pari del maschio, per il suo valore emblematico di vitalità nella planimetria della coscienza sociale, parimenti potente, dalla mattina alla sera, tra giacca e pantalone (Gabrielle Chanel), intime trame di maglia e di jersey (Schiaparelli, Patou e ancora Chanel) e smoking, quando a regnare sul mondo è la luna (Saint Laurent), per una donna che, a pelle, è una stella con la stoffa del potere.