Esistiamo nel rumore.

Oggi l’umanità si muove in un flusso continuo di suoni.

Eppure il punto di partenza è stato un altro, per millenni la matrice predominante è stato il silenzio.

Esistenze scandite da suoni naturali hanno inevitabilmente portato alla direzione di vite fondate su una necessità sonora riempitiva.

Come spiega Remo Bassetti in Storia e pratica del silenzio, la vita delle persone nate prima della rivoluzione industriale era caratterizzata da un minimalismo sonoro.

Al contrario, qual è il panorama acustico della nostra epoca?

Il seducente frastuono ci attraversa: dall’aereo all’auto, dalla radio alla TV, negozi con musica ad alto volume, spiagge straripanti, rumori vivi di un’umanità che non si ferma, suoni rispecchianti l’epoca corrente.

“Viviamo nel tempo del rumore. Il silenzio è sotto attacco”.

Ci si incanala in una direzione: la necessità di ritagliarsi volontariamente un elemento da cui si discende.

E, lungo il cammino, se ne osserva la progressiva capitalizzazione.

A chi non è mai capitato, acquistando un biglietto del treno, di imbattersi nella famosa opzione “Area Silenzio”?

Chi non ha mai sentito parlare dei famosi Silent party?

Esiste una clamorosa industria in crescita: quella delle oasi del silenzio. Il concetto sottostante verte in direzione della graduale normalizzazione dell’eccessivo rumore.

E ancora, crescono i concerti silenziosi, gli eventi silent fitness, seguono i silent cinema all’aperto e i silent book club o i silent reading party.

Un bene primordiale diviene elemento prezioso, ricercato ed ambito.

Per Svendsen, la radice della questione è nella tendenza ad addentrarci in “esperienze sempre più forti” piuttosto che trarre un respiro intenso, lasciando fuori il mondo.

Il silenzio assume la forma di un bene prezioso e se ne intercetta l’impatto deleterio che presenta sullo stato di salute dell’essere umano.

Avere la possibilità di star lontano dal brusio quotidiano è privilegio.

Si inquadra nella dicitura “Inquinamento acustico” la problematicità correlata, in grado di investire significativamente il nostro organismo.

Agendo come stressor, infatti, evoca nel sistema corporeo la risposta stressogena ma non solo: se intenso e prolungato, può indurre una perdita parziale o totale dell’udito.

Il cui effetto non è manifesto solo tra gli esseri umani ma anche tra gli animali che, se sottoposti a livelli elevati di volume, raggiungono uno stato di completo disorientamento.

Il silenzio ha molteplici significazioni, lì dove non ci si può esprimere liberamente, si fa specchio di una non democratizzazione, di discrepanza tra le voci.

Ha lo stesso nome, invece, quel posto che somiglia più ad una casa, la quiete come spazio di non giudizio, dell’osservazione, di immersione personale: il silenzio della mindfulness.

Quello di una mente in grado di restare nell’istante presente senza esporre giudizio. La stessa frutto di una pratica quotidiana.

Il silenzio ha forme che non sempre richiedono l’utilizzo di tecniche.

L'abbassamento della soglia di controllo possiede internamente la potenzialità di lasciare spazio all’equilibrio.

Il silenzio può manifestarsi ovunque, anche nel contesto più rumoroso: “Si tratta di procedere per sottrazione”.

Lo stesso può essere concettualizzato come divisore di classe: il dislivello acustico è impressionante se si considera il silenzio che contraddistingue l’attività lavorativa di chi è benestante rispetto a quella di chi vive in condizione di povertà.

Esiste il silenzio della psicoterapia che si insinua tra le parole di un paziente e nell’ ascolto attivo di un terapeuta: densi tasselli che caratterizzano la via della guarigione interiore.

Il silenzio facilità il contatto con lo spazio interno, potenziando la sintonizzazione mente-corpo.

In musica, la cesura traina un risveglio che acutizza nel rapido istante del suo dispiegamento.

Intervalli capaci di catturare la nostra attenzione.

Come è risaputo, Beethoven fu afflitto da sordità ed è in quel momento che le sue composizioni assunsero una nuova, straordinaria profondità.

L’assenza di rumore convogliò, infatti, in un inevitabile ritiro in se stesso che diede come frutto la Nona sinfonia.

In ambito musicale è impossibile non citare John Cage e la sua composizione 4’33’’: quattro minuti e trentatré secondi di silenzio.

Come afferma Erling Kagge nel Il silenzio: "Si può usare anche la mandibola per ascoltare", ed è questo il caso specifico di Thomas Edison che, dopo l’invenzione del fonografo - precursore del giradischi - osò mordere il legno sorreggente la sua scoperta, con il fine unico di percepire la componente vibrazionale e valutare l’efficacia della sua creazione.

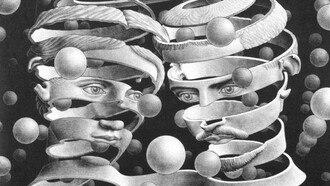

Il rumore è rintracciabile anche su una tela e può non emettere suono, si tratta de L'urlo di Edvard Munch.

Come riportato nel saggio di Erling Kagge, secondo l’idea di Denis Diderot era possibile apprezzare totalmente uno spettacolo solo attraverso la creazione di una sordità temporanea e personale. Valicando il flusso del rumore e osservando il linguaggio di ogni elemento che compone l’arte scenica, si scopriva che ciascuna parte possedeva una forza comunicativa - fatta di segni, suoni non emessi - rivelanti una significazione ad un singolare livello di profondità.

In definitiva in un tempo inquinato dalla distrazione e dal vano riempimento, ricongiungersi alla dimensione originaria corrisponde a ritrovare il contatto col personale nucleo pulsante.

Ed in questo contesto le parole tratte dal gia citato saggio assumono una risonanza potente: “Cercare il silenzio. Non per voltare le spalle al mondo, ma per osservarlo e capirlo. Perché il silenzio non è un vuoto inquietante ma l'ascolto dei suoni interiori che abbiamo sopito.”