Nato nel 1710 a Torremaggiore, vicino a Foggia, restò orfano di madre a un anno, venne affidato ai nonni paterni, per poi trascorrere un periodo all'affido a Vienna presso il padre, Duca di Torremaggiore, che accorgendosi del non comune intelletto del figlio, gli fece continuare il percorso di studi a Roma, presso il convento dei gesuiti, dove si discerné tra studenti per il su estro creativo.

Sedicenne ereditò il titolo nobiliare di principe di Sansevero, per la morte dei nonni e il rifiuto del genitore, da quel momento don Raimondo si distinse per il suo ingegno e la sua versatilità.

Da ufficiale superiore delle truppe borboniche si distinse nella battaglia di Velletri nel 1744, tra le truppe austriache e la coalizione di quelle borboniche ed ispaniche, guadagnandosi la stima di re Carlo di Borbone.

L'incisione di Carlo Amalfi, realizzato su un ovale di rame, ritrae don Raimondo de Sangro in una posa elegante di tre quarti, evidenziando il suo carisma; a questo proposito, sia pure in epitome, è tempestivo presentare a chi legge certe ragguagli della vita eccezionale e straordinaria del personaggio poliedrico: ideatore, anatomista, soldato, occultista, massone, letterato e accademico italiano, creatore.

Fu uno studioso indefesso della filosofia, della linguistica, dell’arte pirotecnica, delle scienze naturali, della statica dei fluidi e dell’ingegneria delle fortificazioni belliche e artefice ed inventore (l’elenco non è esaustivo) di:

Un archibugio ad aria compressa a una sola canna;

Un cannone leggero di 69 chilogrammi in meno dei modelli similari e con portata superiore, la sua leggerezza era tale che un soldato poteva trasportarne due allo stesso tempo;

Una carrozza marittima, un veicolo anfibio capace di muoversi sia sulla terraferma sia in acqua;

Una lampada eterna, sorgente luminosa che rimaneva accesa per mesi senza consumare combustibile;

Farmaci, che popolarmente si dice che risuscitassero i defunti, compirono non poche guarigioni di personaggi importanti come il Principe di Bisignano Luigi Sanseverino, nel 1747, Filippo Garlini, venne salvato dai suoi medicinali galenici, e nientemeno il primo ministro del Regno di Napoli Bernardo Tanucci;

Macchine tipografiche anche innovative;

Foggiare pietre preziose, come le ametiste di altissimo qualità e magnifiche sfumature cromatiche, oltre ogni immaginazione;

Rigenerare (palingenesi) dalle ceneri piante e animali (vedi macchine anatomiche);

Sperimentazioni nel campo delle scienze naturali, idrostatica, architettura militare;

Profondi studi e opere letterarie, che gli valse la nomina di accademico dell’Accademia della Crusca.

La diversificata e continua assimilazione degli aspetti scientifici, esoterici e le idee massoniche lo condussero nel rifacimento della Cappella Nobiliare dei De Sangro, ricercando statue paradigmatiche di cui il “Cristo Velato” è l’esempio. L’opera fu realizzato dal Sammartino, ma su uno schizzo di A. Corradini, artista appartenente alla massoneria napoletana, della quale Raimondo De Sangro diventò Gran Maestro della Loggia Nazionale di Napoli.

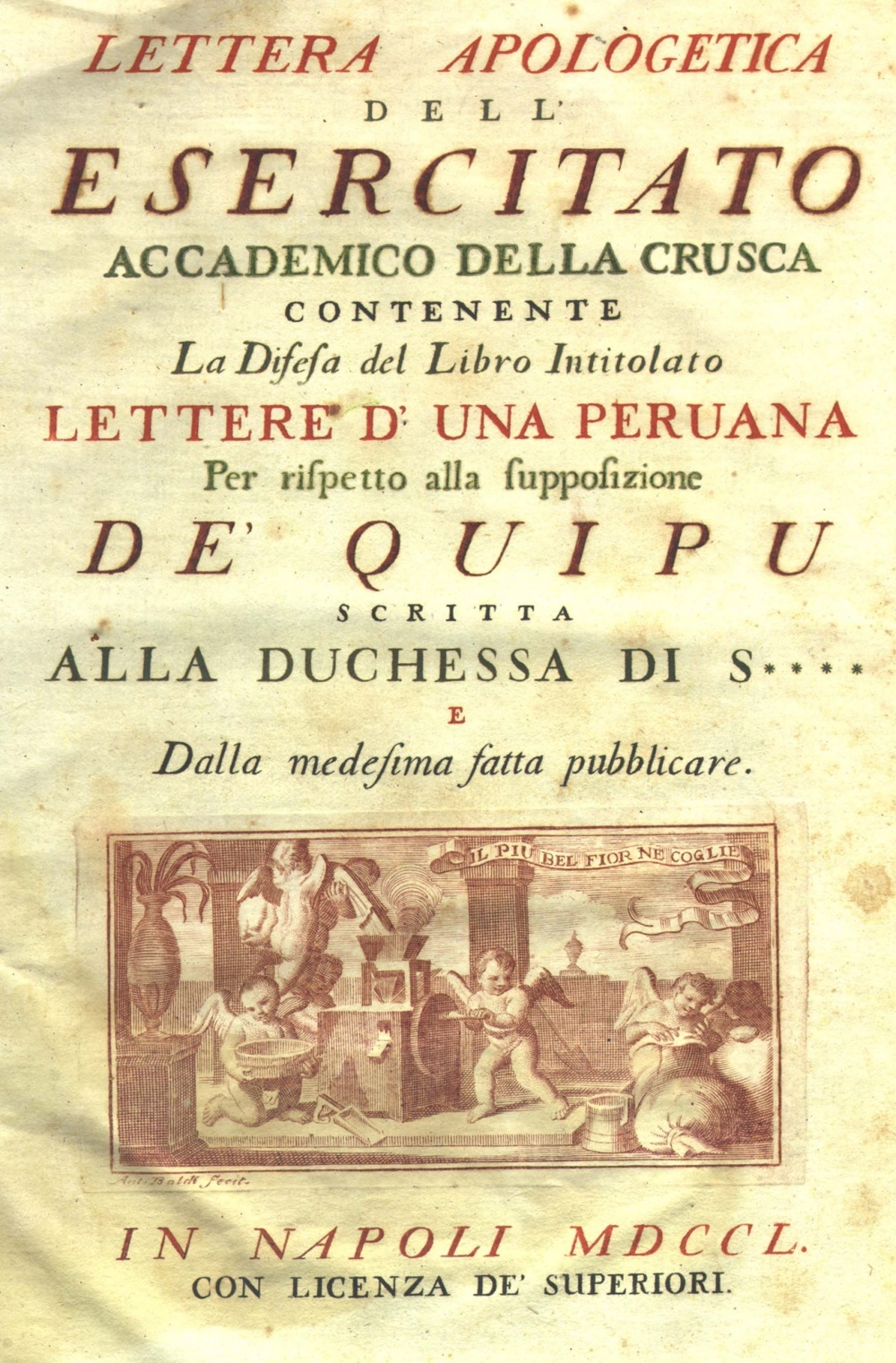

Tra le sue opere pubblicate si ricorda la maggiore: Lettera Apologetica (1751) fu considerata un testo proibito dalle autorità cattoliche nel 1752 in quanto offensiva, nella stessa trapelavano le idee massoniche non allineate su diversi argomenti come la genesi del mondo e dell’uomo, il miracolo di San Gennaro, alla esigenza della libertas philosophandi, la prima pagina è pubblicata in un modo mai prima utilizzato, innovativo, poiché invenzione del principe.

Raimondo de Sangro morì nel 1771, in concordia con la Chiesa di Cattolica Romana. Ancora oggi, tra i vicoli che circondano la Cappella Sansevero, il popolino tramanda una leggenda affascinante su di lui, avvolta da luci e ombre (per il popolo napoletano o’prencepe).

Il Cristo Velato è il più conosciuto dei tesori della Fondazione Cappella San Severo, celebre scultura di Giuseppe Sanmartino conservata nella Cappella Sansevero, è avvolto da una leggenda secondo cui Raimondo di Sangro, alchimista e committente dell'opera, avrebbe insegnato un processo per trasformare un velo reale in marmo. Tuttavia, documenti storici confermano che l'intera statua, compreso il velo, è stata scolpita da un unico blocco di marmo senza alcun intervento chimico. L'opera ha affascinato artisti e intellettuali nel corso dei secoli, tra cui Antonio Canova, il marchese de Sade e il poeta Adonis, che la considerò superiore alle sculture di Michelangelo. Anche in tempi recenti ha ricevuto omaggi e riconoscimenti, come la scelta della sua immagine per promuovere Napoli nel 2008 e una lettura di Abel Ferrara nel 2021.

Esistono alcune copie moderne dell'opera, tra cui una lignea nella Chiesa di Santa Maria del Sepolcro a Potenza e il Cristo RiVelato dello scultore non vedente Felice Tagliaferri, realizzato per permettere anche ai non vedenti di apprezzarne la bellezza attraverso il tatto.

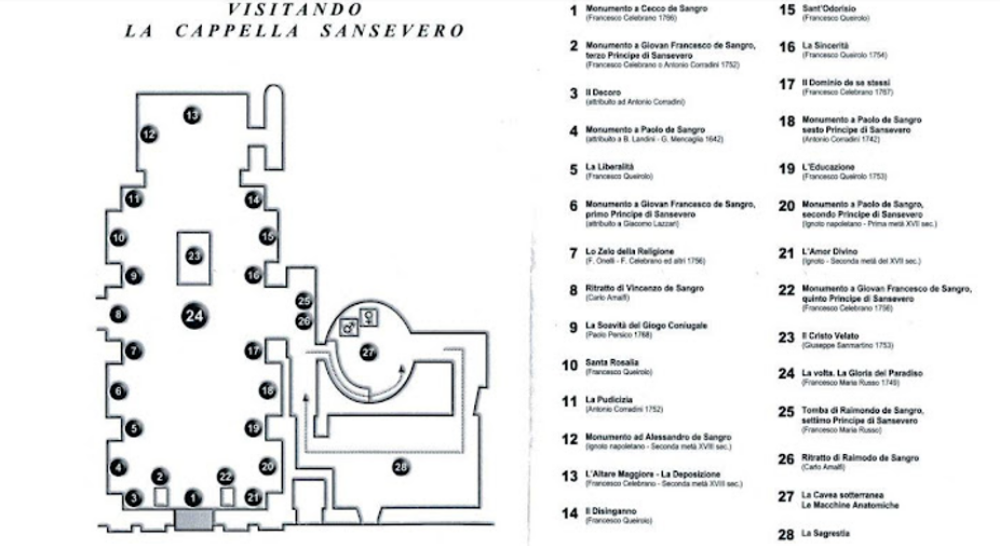

Al fine di rendere questo pezzo più esaustivo si riporta in modo sinottico la planimetria della Cappella Sansevero:

Tratta dal sito della Fondazione Museo della Cappella Sansevero.

Tra gli altri suoi tesori marmorei si citano altre due statue settecentesche coeve del Cristo Velato.

Il Disinganno, di Francesco Queirolo scolpita nel 1753, è dedicata al padre Antonio di Sangro, duca di Torremaggiore. Visse una vita spericolata e sregolata, vagabondò per l’Europa, ma in tarda età, a questo punto debole e con i rimorsi degli sbagli fatti, si ritirò nella città partenopea a vita sacerdotale.

La Pudicizia di Antonio Corradini, famosa anche come Verità Velata, fu creata nel 1752 e dedicata alla mamma di Raimondo, Cecilia Gaetani, effigia una donna velata, con fascino antico che compare con stupefacente spontaneità dal sottile drappo di marmo, tutt’uno con il fisico.

Il consiglio è recarsi al Museo della Cappella San Severo di persona e godere empaticamente la bellezza che tramette.