Apetencia de fortuna y ambición siempre fueron no tanto cualidades cuanto defectos que había que someter al imperio de la razón, única forma de introducir cierta noción de límite en la estructura humana. En país tan católico como España —luz de Trento, pureza de sangre, martillo de herejes—, los votos de pobreza fueron, en la santa tradición apostólica y romana, coartada necesaria para, al abrigo de la misma, condenar no tanto el dinero como su ostentación. Sin embargo, y como ya lo cantara en sus coplas el acerado ingenio de Juan Ruiz, más conocido como arcipreste de Hita, el dinero nunca fue motivo de auténtico repudio. Antes bien y al contrario, objeto de culto y veneración:

Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones

despreciar al dinero, también sus tentaciones

pero al fin por dinero otorgan los perdones

absuelven los ayunos y ofrecen oraciones.

Es decir, que si bien la exhibición de la riqueza que dan los buenos estipendios estaba muy mal vista, esos dineros eran bien recibidos si los mismos se revestían con el carácter de la virtud destinada a construir un orden estricto de signo cristiano. En ese orden, como así nos lo recuerda Cervantes en el capítulo LI de la Primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, «es anejo al ser rico el ser honrado1», sobre todo si, quien posee tal riqueza la posee —como en el caso del próspero labrador del que nos habla en ese capítulo nuestro autor—, más «por la virtud que tenía que por la riqueza que alcanzaba2».

No obstante, en ese cosmos donde imperan la paz y el progreso, el bienestar y la espera confiada en un futuro feliz —valores todos ellos muy acordes con la ley de Dios— suele irrumpir un elemento que, asociado al sexo femenino, viene a dar al traste con la harmonía establecida desde siempre por los poderes de la tradición.

En el relato que Cervantes nos da en ese capítulo (Que trata de lo que contó el cabrero a todos los que llevaban al valiente don Quijote), Eugenio, que es quien narra la historia, nos cuenta que él y su rival, Anselmo, se disputan en buena lid el amor de Leandra. Esta, que «Siendo niña fue hermosa, y siempre fue creciendo en belleza, y en la edad de diez y seis años fue hermosísima», es solicitada como esposa por un sinfín de pretendientes. «Y entre los muchos que tan buen deseo tenían fui yo uno, (prosigue Eugenio) a quien dieron muchas y grandes esperanzas de buen suceso conocer que el padre conocía quién yo era, el ser natural del mismo pueblo, limpio en sangre, en la edad floreciente, en la hacienda muy rico y en el ingenio no menos acabado3». Con iguales, si no mejores cualidades, Leandra es requerida, asimismo, por Anselmo. Ante méritos tan equilibrados, el padre de Leandra decide que sea su hija quien resuelva, pues… «era bien dejar a la voluntad de su querida hija el escoger a su gusto, cosa digna de imitar de todos los padres que a sus hijos quieren poner en estado4».

Todo en esta escena, a la que nos introduce Cervantes con palabras tan bien medidas como halladas, parece apuntar hacia un fin ejemplar. Un fin digno de emulación y encomio.

Mas hete aquí que el Destino no parece sino querer torcer el deseo de los dos pretendientes en la figura de Vicente de la Roca, «hijo de un pobre labrador del mismo lugar, el cual Vicente venía de las Italias y de otras diversas partes de ser soldado. […] y volvió el mozo […] vestido a la soldadesca, pintado con mil colores, lleno de mil dijes de cristal y sutiles cadenas de acero. Hoy se ponía una gala y mañana otra, pero todas sutiles, pintadas, de poco peso y menos tomo. […] Y no parezca impertinencia y demasía esto que de los vestidos voy contando, porque ellos hacen una buena parte de esta historia5».

Ebrio de aventura, pletórico de hazañas nunca oídas en aquel lugar, el soldado en cuestión también se las da de músico y poeta… «y, así, de cada niñería que pasaba en el pueblo componía un romance de legua y media de escritura6».

La caracterización es tan rica y simple como compleja en su expresión arrogante y altanera. Consciente de la vuelta que el relato está a punto de dar, Cervantes nos brinda una descripción breve pero muy precisa del personaje: «Este soldado, pues, que aquí he pintado, este Vicente de la Roca, este bravo, este galán, este músico, este poeta fue visto y mirado muchas veces de Leandra desde una ventana de su casa que tenía la vista a la plaza. Enamorola el oropel de sus vistosos trajes; encantáronla sus romances, que de cada uno que componía daba veinte traslados; llegaron a sus oídos las hazañas que él de sí mismo había referido: y, finalmente, que así el diablo lo debía de tener ordenado, ella se vino a enamorar de él, antes que en él naciese presunción de solicitalla7».

Es fácil, a partir de este momento del relato, adivinar la continuación del mismo; mas no así su final.

Leandra, rendida ante el oropel de Vicente, seducida por los dijes y plumajes de sus vestidos, atraída por el cuento de sus innumerables correrías, imagina en él aquello que de sí misma proyecta en otra dimensión, que no por idealizada e inalcanzable resulta menos real en su mente. Y, contraviniendo el orden por siempre establecido según las leyes del mundo en el que vive, huye de la casa paterna con ese galopín llamado Vicente de la Roca.

Curioso ese apellido: de la Roca. Curioso, digo, porque nos recuerda la tan mentada «roca de la castración» de la que Sigmund Freud nos habla a lo largo y ancho de su obra. Castración entendida, en un sentido simbólico, como bloqueo, imposibilidad, sentimiento de lo paradójico e irracional de los muchos sucesos que nos rodean y que toma de nosotros tiempo, sustancia y existencia para un fin u objeto desconocido, y, por ello mismo, absurdo.

No obstante, ¿es tan absurdo el destino como nos lo pintan? ¿No será que detrás del aparente sinsentido se oculta un texto que no acertamos a descifrar o revelar, como en el caso de un palimpsesto?

Fácil tentación resulta culpar a la mujer de todos los males que nos aquejan. Ya la Biblia, muy docta ella, nos pinta a Eva como ese elemento que está en el origen de nuestra caída al escuchar el mensaje de la serpiente, y, al hacerlo suyo, atraer al hombre al despeñadero de la sinrazón o pasión por el abismo.

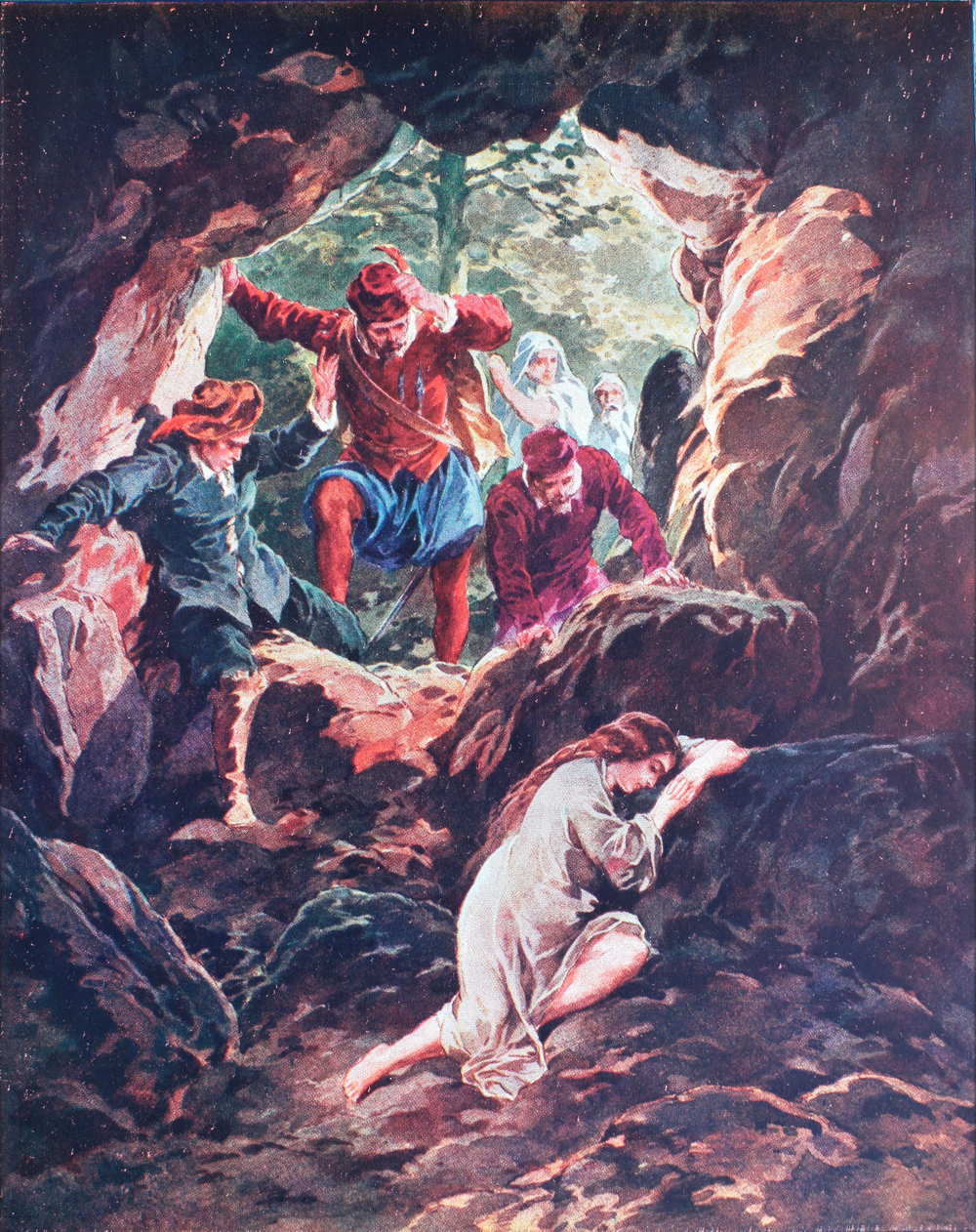

El pecado original, la culpa, la falla estructural de la condición humana se hallan, no en las condiciones propias en las que tuvo lugar su nacimiento, sino en el signo malévolo de un principio, el femenino, que se proyecta única y exclusivamente en la mujer. Obviando, claro está, que tal principio se halla, también presente, en el hombre. Digno hijo de su tiempo, Cervantes no ignoraba los muchos peligros que acechaban a quienes, en su época, tuvieran la osadía de pensar por cuenta propia e ir más allá de lo debido o catalogado por los demás como «razonable». Y, de acuerdo con esa expectativa, no tiene más remedio que destinar a Leandra, tras ser abandonada por el truhan de Vicente de la Roca, en la cueva de un monte… «desnuda en camisa, sin muchos dineros y preciosísimas joyas que de su casa había sacado8».

Presentada ante el padre, que no puede sino lamentar tamaña afrenta, Leandra confiesa «sin apremio que Vicente de la Roca la había engañado y debajo de su palabra de ser su esposo la persuadió que dejase la casa de su padre, que él la llevaría a la más rica y más viciosa ciudad que había en todo el universo mundo, que era Nápoles; y que ella, mal advertida y peor engañada, le había creído y, robando a su padre, se le entregó la misma noche que había faltado, y que él la llevó a un áspero monte y la encerró en aquella cueva donde la habían hallado9».

Para no empeorar más la situación de la muchacha, y, asimismo, para respetar el orden patriarcal al que esta pertenece, Cervantes no tiene más remedio que decir que «le habían dejado a su hija con la joya que, si una vez se pierde, no deja esperanza de que jamás se cobre10».

Cosa difícil de creer, desde luego, pero que nadie se atreverá a poner en duda. Entre otras razones porque en esa España, de la que aún perduran ciertos rasgos, la honra de los hombres aún discurre entre las piernas de las mujeres. Y, en consonancia con tales presunciones, el padre de Leandra destinará a la muchacha a un monasterio el mismo día en que fue recuperada sana y salva.

Para acabar de terminar el aderezo de la situación de acuerdo con la ideología dominante, a Leandra se le atribuye su pecado no a ignorancia alguna, «sino a su desenvoltura y a la natural inclinación de las mujeres, que por la mayor parte suele ser desatinada y mal compuesta».

El final del cuento no deja de ser un desmentido de todo cuanto nuestro gran escritor se ve obligado a consignar de acuerdo con las convenciones del momento, pues si bien Leandra permanece encerrada en el monasterio y privada de su libertad, sus dos pretendientes no soportan la ausencia de ese nada oscuro objeto de su deseo; y así, Cervantes nos dice:

Encerrada Leandra, quedaron los ojos de Anselmo ciegos, a lo menos sin tener cosa que mirar que contento le diese; los míos, en tinieblas, sin luz que a ninguna cosa de gusto les encaminase. Con la ausencia de Leandra crecía nuestra tristeza, apocábase nuestra paciencia, maldecíamos las galas del soldado y abominábamos del poco recato del padre de Leandra. Finalmente, Anselmo y yo nos concertamos de dejar el aldea y venirnos a este valle, donde él apacentando una gran cantidad de ovejas suyas propias y yo un numeroso rebaño de cabras, también mías, pasamos la vida entre los árboles, dando vado a nuestras pasiones o cantando juntos alabanzas o vituperios de la hermosa Leandra o suspirando solos y a solas comunicando con el cielo nuestras querellas11.

"Al cabo de tres días hallaron á la antojadiza Leandra en una cueva". El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, adornada con acuarelas de Salvador Tusell, sacadas de las célebres composiciones de Gustave Doré. Casa Editorial Vda. de Luis Tasso, 1894?, Barcelona, España.

"Al cabo de tres días hallaron á la antojadiza Leandra en una cueva". El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, adornada con acuarelas de Salvador Tusell, sacadas de las célebres composiciones de Gustave Doré. Casa Editorial Vda. de Luis Tasso, 1894?, Barcelona, España.

Mas no solo Eugenio y Anselmo se ven en la situación de elaborar un duelo imposible de cumplir. Otros pretendientes, víctimas de su propia fantasía y seducidos por los muchos y fabulosos relatos que alrededor de Leandra se han ido tejiendo, «se han venido a estos ásperos montes usando el mismo ejercicio nuestro, y son tantos, que parece que este sitio se ha convertido en la pastoral Arcadia, según está colmo de pastores y de apriscos, y no hay parte en él donde no se oiga el nombre de la hermosa Leandra12».

¿De qué sirve, pues, la norma establecida, las muchas y valiosas riquezas, la patria potestad, la apetencia de fortuna, la ambición de conquista… si todo ello no da en obtener cuanto en oscuro secreto se desea? ¿De qué sirve, si cualquier zascandil puede obtenerlo a cambio de dijes y plumajes y oropel que el capricho femenino valora mucho más que los trabajos y los días dedicados a criar fama, aumentar hacienda y fortalecer los lazos que aseguren el buen funcionamiento de la sociedad?

Más allá de lo escrito, de las constricciones a las que nuestro autor estaba sometido por los prejuicios de su tiempo, el mensaje de Cervantes queda claro: el acto de amar es un acto subversivo, que derriba leyes y dogmas, reinos y coronas, bienes y propiedades de no importa qué género. Nada posee tanta fuerza como el deseo de amar y ser amado. Deseo como fatalidad que tuerce caminos, desvía propósitos o nos engaña para hundirnos, tantas cuantas veces quiera, en el desvarío; en el libre albedrío.

Libre albedrío que, como un fortín irreductible, entraña el principio femenino en la naturaleza de todas las cosas y que cuestiona, así nuestras certidumbres, como nuestra mirada sobre el sueño que es la vida en conflicto con la realidad del mundo.

Notas.

1 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, Madrid, 2004, p. 515.

2 Ibíd. pp. 515-516.

3 Ibíd. p. 516.

4 Ibíd. p. 516.

5 Ibíd. p. 517.

6 Ibíd. p. 518.

7 Ibíd. p. 518.

8 Ibíd. pp. 518-519.

9 Ibíd. p. 519.

10 Ibíd. p. 519.

11 Ibíd. p. 520.

12 Ibíd. p. 520.