En la exhibición Espíritu y esplendor: El Greco, *Velázquez y el Barroco Español, que se estará presentando en el Museo Blanton de Arte en Austin, desde la última semana de este mes y hasta febrero del próximo año, casi 60 obras recorren unos 150 años de la pintura española. Además de presentar obras de pintores europeos y latinoamericanos, difusores de la estética barroca en Europa y el Nuevo Mundo, se incluyen obras de dos grandes pintores españoles: El Greco (1541-1614)1 (cuyo estilo, muy individual, rompió con los modelos renacentistas: influenciado por su formación bizantina, está más asociado al manierismo y al renacimiento tardío, algunos lo consideran manierista-barroco) y Diego Velázquez (1569-1660) (cuya obra combina realismo e iluminación dramática, tópicos distintivos del barroco).

La obra de Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)2, visionario pintor español, fue influenciada por Velázquez, al menos al comienzo de su carrera, antes de convertirse en maestro del realismo y la crítica social. Pablo Picasso (1881-1973) también fue influenciado y admiró la obra de Velázquez, particularmente Las Meninas. Tanto que, en 1957, creó una serie de 58 variaciones de Las Meninas, explorando la composición y la temática de la obra. Con 44 interpretaciones del original, demostró un profundo respeto y fascinación por la obra maestra de Velázquez.

El igualmente notorio pintor español, Salvador Dalí (1904-1989)3, estuvo siempre obsesionado por Velázquez y su obra. Dalí consideraba al sevillano un maestro del retrato y admiraba su capacidad para transmitir poder y fuerza.

Dalí crearía múltiples obras inspiradas en Velázquez, su obra y su estilo. Nunca he podido olvidar, durante una visita al Museo Teatro Dalí-Figueras, haber visto el Busto de Velázquez transformándose en tres figuras parlantes, homenaje del nativo de Figueras al Sevillano. En la cara de este busto de bronce, vemos, al óleo, una iconografía del siglo XVII. A los lados de la cara, con ecos del poeta Francisco Gómez de Quevedo (1580-1645), dos caballeros con sus gorgueras “forman” párpados inferiores. Una monja arrodillada ocupa desde la nariz a la barba, sus brazos, extendidos en oración, cubren el bigote. La parte inferior del rostro es un salón con sillones y el suelo, un tablero de ajedrez. Destaca, en la frente, la imagen de Las Meninas, óleo que Dalí contempló innumerables veces durante sus frecuentes visitas al Museo del Prado, en Madrid.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nace en Sevilla, donde pasa sus primeros años. El primogénito, mayor de ocho hermanos, adoptará el apellido de su madre, según la costumbre extendida en Andalucía, aunque hacia la mitad de su vida firmó también en ocasiones como “Silva Velázquez”, utilizando el segundo apellido paterno. Apenas cumplidos los diez años, ingresa como aprendiz en el taller del respetado pintor sevillano Francisco Herrera, El Viejo (1590-1654). Su estancia con Herrera parece haber sido corta, aunque no se tiene claridad plena acerca de este período.

A fines de 1610, su padre firma la carta de aprendizaje de Diego, con el pintor y tratadista Francisco Pacheco (1564-1644). Admirador de Rafael (Rafaello Sanzio, 1483-1520), su obra es manierista de corte académico, de influencia italiana y flamenca. Aunque sigue las formas de los grandes maestros, representa las figuras y ropajes con una dureza estática. Aunque no es un pintor muy destacado, fue un hombre de amplia cultura, vinculado a los ambientes eclesiásticos e intelectuales, muy influyente en la iconografía de la época.

Velázquez será alumno destacado, quien eventualmente se casará con la hija de Pacheco, Juana (1602-1660) de 15 años, poco antes de él cumplir los 19. Un año antes, en 1617, había terminado su periodo de aprendizaje, aprobando ante el pintor sevillano Juan de Uceda (1570-1631) y Francisco Pacheco el examen que le permitía incorporarse al gremio de pintores de Sevilla. Recibió, entonces, licencia para ejercer como “maestro de imaginería y al óleo”. Esta le permitía practicar su arte en todo el reino, tener tienda pública y contratar aprendices.

De estos años se le conocen varios bodegones acompañados de figuras. Destacan El Almuerzo y Vieja friendo huevos, pintados entre 1617 y 1618. Estos trabajos contradicen los modelos y preceptos teóricos de su maestro y suegro. Tal estilo y técnica parece haber sido algo controversial en la Sevilla de entonces. Al no tratar temas intelectualmente relevantes para el arte académico, se consideraba un género artístico de bajo prestigio.

Velázquez, enfocado en imitar la naturaleza y conseguir relieve y calidad mediante una técnica nítida, nos recuerda el naturalismo de Caravaggio (1571-1610). Sin embargo, es muy posible que no conociera aun las obras del italiano. Sí conocía, sin embargo, a El Greco y a su discípulo Luis Tristán de Escamilla (1585-1624), quienes practicaban un particular claroscurismo.

Igualmente le era familiar el bodegón flamenco y la pitture ridicola practicada en Italia por Vincenzo Campi (1530/35-1591). La primera pintura española de este estilo de bodegones es del poco conocido y enigmático Juan Esteban de Medina (c. 1575 – ¿?). Velázquez lo perfeccionaría mediante la utilización de una luz fuerte y dirigida que resaltaba objetos y figuras sencillas.

Vieja friendo huevos, óleo sobre lienzo, Diego Velázquez, 1618

Vieja friendo huevos, óleo sobre lienzo, Diego Velázquez, 1618

Una de sus obras significativas, apenas saliendo de su pasantía y aprendizaje con Pacheco, es Cristo en casa de Marta y María. Con evidente influencia del arte flamenco del siglo anterior, Velázquez pinta este bodegón incluyendo una escena del Nuevo Testamento en un cuadro, en la pared del fondo. Una mujer mayor asesora a una joven (quien mira al espectador) que machaca ajos sobre una mesa en la que vemos otros ajos, varios pescados y dos huevos en dos vasijas.

Velázquez mostraba un claro interés en retratar a las personas comunes. Sus obras incluyen retratos de personas de la plebe y escenas de la vida cotidiana, demostrando una gran habilidad para capturar la esencia y la individualidad de los sujetos. Esta misma sensibilidad estará presente en sus obras posteriores representando a la nobleza, una vez se establece en Madrid.

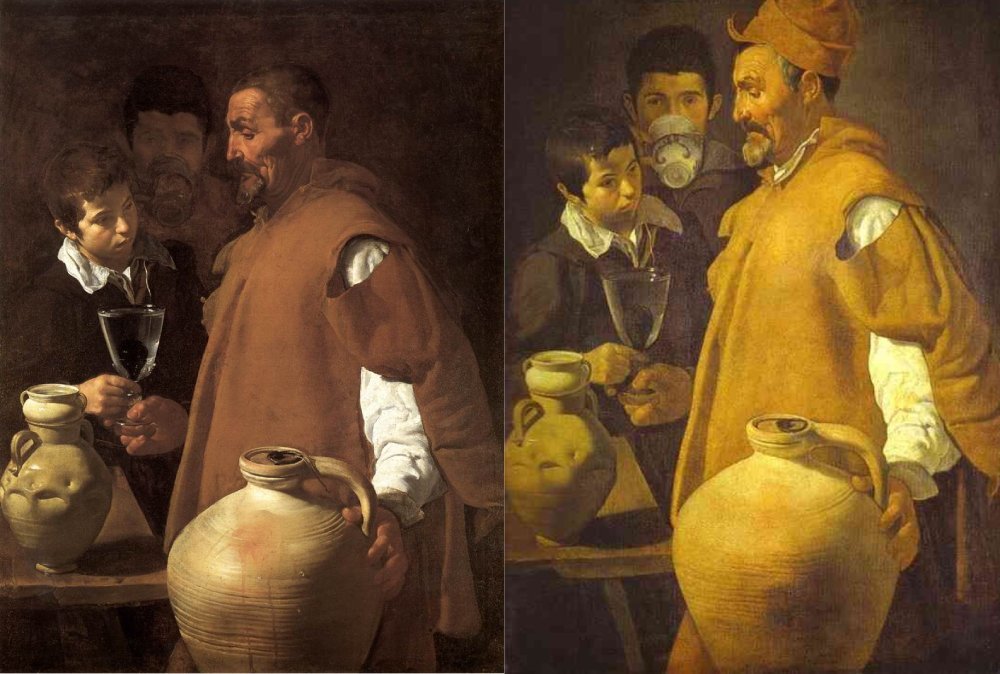

Liberado de las exigencias de su maestro, Velázquez pareciera explorar una limitada paleta de colores, y continúa realizando bodegones. Ya lo vimos en El almuerzo, pero es notable en El Aguador de Sevilla. Es uno de los más reconocidos óleos de juventud de Velázquez, el más famoso de sus bodegones “sevillanos”. Se conocen tres versiones, una expuesta en la Galería Uffizi, en Florencia. El fondo oscuro destaca al aguador, quien porta un sombrero. Dos clientes, un niño, más cercano, recibe una copa con agua. Al fondo, en la sombra, pero claramente distinguible, un joven toma agua en una vasija.

En una segunda versión (aparentemente la original), expuesta en Apsley House, en Londres, el aguador no lleva el sombrero y el joven del fondo apenas se nota, pero las vasijas y la copa con agua que el aguador ofrece al niño se ven mucho más brillantes y detalladas que en la versión anterior. Goya descubre a Velázquez en 1776, realizando dibujos para grabar obras pintadas por el sevillano. Esta versión del aguador es uno de esos dibujos.

Una tercera versión presenta al aguador desde otra perspectiva. Su expresión luce desesperada, casi burlesca. Los colores brillantes utilizados son los más extremos de las tres piezas. Los personajes carecen de la profunda personalidad que notamos en la versión de Londres. El joven tomando agua no es visible. El fondo está sombreado, resaltando los colores del primer plano. Algo de agua ha caído y se escurre en la vasija del frente. Se nota la misma, en opaca versión, en la obra de Londres, pero no en la de Florencia.

De visita en el Instituto de Artes de Chicago4, caminando entre salas, en uno de los pasillos, me sorprendió de repente una obra de mediano tamaño, muy llamativa. Era la Escena de cocina, también conocida como La mulata o La cocinera, de Diego Velázquez, obra que jamás había visto en libros que vi con obras del español. Con unos 56 cm de altura y 104 cm de largo, esta pieza barroca recuerda bodegones flamencos, y nos deleita Velázquez con una paleta limitada de colores, con algo de blanco, pero esencialmente marrones y ocres.

Dos versiones de El aguatero de Sevilla, de Diego Velázquez

Dos versiones de El aguatero de Sevilla, de Diego Velázquez

Esta es una de tres versiones pintadas por Velázquez en su etapa sevillana, ejecutadas entre 1618 y 1622. Esta obra muestra a una joven mulata atareada en la cocina, viste una cofia intricadamente anudada y se nota un detallado estudio de luces y sombras. Rodeada de ollas, jarras, unos platos, un mortero, con su mano izquierda agarra un jarro de cerámica vidriada. En la pared del fondo, a la izquierda de la joven, un cesto de mimbre cuelga de una escarpia con una servilleta de tela blanca. Un envoltorio de papel para especias, delicadamente texturizado, se nota en primer plano. La luz que se refleja en los objetos, especialmente en la jarra de cerámica vidriada, realza la calidad del cuadro.

Esta versión parece un intento de Velázquez de superar obras anteriores, centrándose en valores táctiles más que en temas religiosos, tal y como notamos en El aguador …, realizado en la misma época. La que yo asumo como una tercera versión estuvo expuesta en Rienzi, el Museo de artes decorativas europeas del Museo de Bellas Artes en Houston, por muchos años, pasando más o menos desapercibida.

Poseía entonces una etiqueta que rezaba Al estilo de Diego Velázquez. Luego de la restauración y el estudio realizado en 2018, investigadores del Museo concluyeron que la obra era, sin duda, del pintor español. Esta versión es casi cuadrada, con 86.4 cm × 73 cm. Al estar los lados “cortados”, no observamos sino el margen derecho de la olla de la izquierda, el borde izquierdo de un par de platos, a la derecha, y solo la punta izquierda del paño sobre la cesta, arriba a la derecha (pero no la cesta). Frente al espectador, notamos claramente el borde de la mesa. Aunque las manos de la joven se ven mejor trabajadas, esta obra está menos elaborada, careciendo de algunos finos detalles presentes en la de Chicago.

De paseo por Irlanda esta pasada primavera, tuve la suerte de visitar la Galería Nacional, en Dublín. Pude admirar, la que para mí es quizás la mas intrigante de las tres piezas. Llamada Escena de cocina con la cena de Emaús o simplemente La cena de Emaús. Velázquez pintará La Cena de Emaús según relato de San Lucas Evangelista en el Nuevo Testamento, alrededor de 1620.

Aunque no todos concuerdan, algunos conocedores piensan que La escena de cocina … fue pintada entre 1617 y 1618. Aquí la cofia de la joven está menos detallada y presenta menos pliegues que la de Londres. Las manos de la joven están muy bien delineadas, los detalles de los “cacharros” sobre la mesa son mas nítidos. Esta versión es menos oscura que las anteriores. Al lado izquierdo, a mitad del cuadro, se nota una ventana. Esta evidencia, de forma clara, que tal abertura comunica la cocina con una estancia situada tras ella. En la estancia vemos a Cristo bendiciendo un pan. Un hombre a su izquierda lo observa admirado. A la derecha de Jesús, se nota una mano (¿quizás se recortó figura del lienzo original?). Esta Cena de Emaús convierte a este “simple” bodegón de cocina, en “bodegón a lo divino”.

Velázquez, al incluir la escena religiosa, enaltece al bodegón. Confiere a esta obra mayor respeto, a la vez que dignifica a la propia cocinera, al entender la aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Emaús como una muestra de su presencia entre la gente común.

Ya Pacheco, su maestro, habría defendido al género, y a su discípulo:

¿Los bodegones no se deben estimar? Claro está que sí si son pintados como mi yerno los pinta alzándose con esta parte sin dexar lugar a otros, y merecen estimación grandísima; pues con estos principios y los retratos, de que hablaremos luego, halló la verdadera imitación del natural alentando los ánimos de muchos con su poderoso ejemplo.

La ventana del fondo con la escena sagrada, recurso utilizado en Cristo en casa de Marta y María, nos permite hablar de un “cuadro dentro del cuadro” o de un espejo, como el que mucho más tarde empleará en Las meninas.

Diego Velázquez iría de Sevilla a Madrid, donde eventualmente se convertiría en pintor de la corte. Su dominio del realismo, su uso innovador de la luz y su capacidad para capturar el carácter humano de los sujetos que pintaba, lo convertirían en una figura muy influyente y uno de los más grandes pintores de la historia del arte universal.

En las palabras del pintor francés Henri Fantin-Latour (1836-1904), “si la pintura fuese un segundo nacimiento de la creación, Velázquez sería, sin lugar a dudas, el más grande de los pintores”.

Referencias

1 González, Jorge M. El Greco en Toledo: emoción espiritual más allá de la representación. Meer, 30 de agosto de 2022.

2 González, Jorge M. Francisco de Goya y Lucientes: una cabeza perdida. Meer, 30 de septiembre de 2023.

3 González, Jorge M. Historias de insectos, o la surrealista entomología de Salvador Dalí. Meer, 15 de octubre de 2018.

4 González, Jorge M. Historias de insectos, o la surrealista entomología de Salvador Dalí. Meer, 15 de octubre de 2018.

5 González, Jorge M. Dos "monstruos" en Chicago: Entre el cretáceo y el blues. Meer, 30 de abril de 2025.