Tierra de cumbia, vallenatos, champeta, joropo y un extenso listado de ritmos que reflejan el corazón creativo y vital de la gente que habita en la diversidad geográfica, cultural y musical del país. Abundante talento expresado en cantantes exitosos, tanto por las letras como por el sonido de sus canciones, famosos por la fuerza de su trabajo y conocidos por su capacidad de tejer apoyos para lanzar al mundo la voz de sus cantos.

Cuna del realismo mágico de García Márquez, cuyos maravillosos textos se inspiraron en paisajes multicolores y escenas cotidianas de lugares en donde el tiempo se detiene cuando se observan imágenes que nutren la musa de la creación. De allí la fuerza de la voz de los juglares cuyas notas se mezclan con tambores, flautas, guitarras y acordeones fusionados en la diversidad del mestizaje de la genética colombiana.

País de poetas como Rafael Pombo quien describió la elegancia del renacuajo que alimenta la imaginación de los más pequeños o Piedad Bonnet autora contemporánea que profundiza en la existencia humana y el dolor del alma. Autoras como Laura Restrepo aluden al “Delirio” de la realidad colombiana, mientras Héctor Abad Faciolince narra con dulzura la triste perdida causada por la muerte de seres amados con el “Olvido que Seremos”.

Filósofos como Estanislao Zuleta que dejó claro que la vida es más compleja que un mar de mermelada y escritores como Porfirio Barba Jacob que nos recuerda la variabilidad de los días y la finitud de la vida cuando levaremos anclas para nunca más volver.

Una lista interminable de autores que brillan por sus talentos, muchos conocidos y otros desconocidos poetas cotidianos, narradores de historias y protagonistas de sus vidas, héroes que cantan o declaman sus relatos en los buses que, entre atascos y empujones, recorren las calles y sortean los huecos en medio del cántico cotidiano de un país en el que se vive o sobrevive.

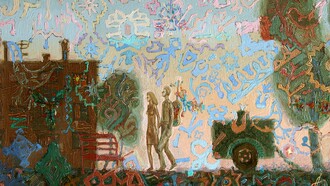

Cientos, miles, millones de historias tejidas por las vidas de los habitantes de Colombia están narradas, cantadas y vividas con alegría, a la vez que están marcadas por duelos y relatos de violencias interminables que se escribieron con la sangre de ancestros, familiares, amigos y vecinos.

Historiadores, politólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos y todos los logos posibles, buscan en las raíces de la violencia una salida para resolverla. Mientras tanto los conflictos armados, físicos y verbales acompañan el paisaje de una tierra que vibra por igual entre la alegría y el dolor, la risa y la ira.

La riqueza y la pobreza se concentra en dosis tan absurdas que provocan desigualdades abismales, con distancias tan profundas que se reflejan en los estratos socioeconómicos, una invención nacional que mide las diferencias desde el uno para los más pobres hasta el seis que serían los más ricos. Aunque la escala podría bajarse a menos de cero y aumentarse a más de diez, para dejar claro que hay pobres casi invisibles y ricos riquísimos que son prácticamente inalcanzables, lo que termina siendo alimento para las diferencias que son mucho más que sociales haciendo de la igualdad y la unidad algo impensable.

Y es que desde su origen el país se construyó con intentos de unidad, como la República de la Gran Colombia (1819 y 1831) que terminó dividida en los Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Paulatinamente el país fue separado y sus territorios parcelados entre conflictos irresueltos, promesas incumplidas y traiciones realizadas; frustraciones continuadas que se expresan en llantos, gritos y lamentos silenciosos que no logran liberar el dolor que permitiría construir la anhelada unidad, que parece nunca llegará.

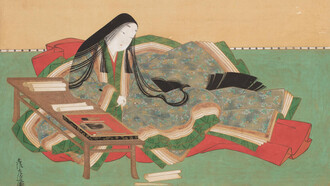

La historia de la nación se escribió con libertadores enemistados, líderes silenciados, mujeres ninguneadas, afros esclavizados e indígenas despojados de sus identidades y tierras. En la piel mestiza del territorio se tatuaron lamentos, dolores y decepciones, acompañadas por el esfuerzo cotidiano del intenso trabajo de habitantes que desean crear una vida posible en un país otrora inexistente.

Más de 50 millones de colombianos guardan en la memoria familiar el relato de violencias indescriptibles desde los orígenes de lo que se denominó la Patria Boba (1810-1816), hasta la primera república del país que es Colombia.

Más de dos siglos han pasado y continúa vigente la pugna entre ideologías expresadas en partidos cambiantes, cuyos representantes construyen discursos que proclaman arengas desde las diferencias que se expresan en las tribunas de plazas y escenarios locales, regionales y nacionales.

Fue poblado inicialmente por los indígenas guane. Solía conocerse como Morro Colorado, hasta que en 1939 se nombró como Puerto Aquileo, y posteriormente como Puerto Araújo, Santander, Colombia.

En dos siglos ha habido guerras manifiestas, como la de los mil días (1899 y 1902), y una época de reconocida violencia (1948-1958), con golpe de Estado y dictadura incluida (1953), en un periodo que oficialmente terminó con el pacto del Frente Nacional (1974). A pesar de la persistente búsqueda de la paz con la firma de pactos y acuerdos1 que para el conflicto presente en los pueblos y ciudades del territorio colombiano.

Desaparecidos, expulsados de las tierras, cifras desconocidas de décadas de asesinatos ponen en evidencia la violencia de un país con siete candidatos a la presidencia asesinados y líderes continuamente amenazados2. Las cifras de la violencia son un continuo suma y sigue en la lamentable historia de un país atrapado en el laberinto de la pérdida del sentido común, colectivo y humanitario.

Parece que hemos olvidado perdidas tan terribles como el genocidio de un partido político (la Unión Patriótica), exterminado con el asesinato de cinco mil de sus militantes; además de la diáspora de millones que huyeron de su tierra para preservar la vida dejando solo las huellas en su historia, bien sea de uno o de otro lado o bando.

En un país en el que persiste el olvido de quienes somos y seremos, la polarización es alimentada por discursos incendiarios, por iras guardadas e injusticias acumuladas que nutre una prosa cargada de alusiones a culpas ajenas y omisiones de las responsabilidades propias, ignorando las reflexiones que contribuyan a las soluciones y los perdones. Es casi imposible sanar las heridas cuando se omite el origen del dolor causado y se teme poner nombre a los responsables o beneficiarios de la violencia que persiste.

Siglos después de su creación es un país polarizado, dividido entre la izquierda y la derecha, los de arriba y los de abajo, los presentes y los olvidados, los del campo y los de la ciudad, los ignorantes y los ilustrados, los megas ricos y los super pobres, mientras la clase media es cada día más estrecha. Crecen las distancias físicas, verbales y reales, haciendo casi imposible soñar en la unidad a pesar de la diferencia. Así parece imposible lograr la paz en un contexto de injusticias, luchas e indiferencias.

No obstante, todos los días muy temprano sus gentes salen a ganarse el pan de cada día, silenciosos madrugan para llegar al trabajo intentando acortar las distancias entre el norte y el sur, el este y el oeste, como una forma de resistencia y supervivencia a pesar de la diferencia. Es que si algo destaca del pueblo colombiano es en su capacidad de trabajar y resistir, porque sea como sea hay que vivir o sobrevivir.

Terruño rico y abundante, famoso por el aroma del café, el caminar danzante y la tenacidad de sus gentes, está también marcado por la producción y distribución del polvo blanco que satisface el mercado internacional y nacional que genera la maldita riqueza con un lavado de activos que no limpia la sangre, ni el daño causado en la historia personal y colectiva de país maltratado.

De esta manera se cumple la maldición que anunciaron los sabios de la selva, porque cuando se distorsiona el uso de la planta sagrada y se omite su valor invisible, su efecto se transforma en un mal material y espiritual.

Es triste observar cómo se ha perdido la memoria sabia de quienes en sus territorios aún cantan a la madre tierra y saben que la lucha es profunda, porque implica al espíritu de unidad y hermandad que parece perdido en nuestra tierra querida.

Hemos olvidado que somos hermanos, como los dedos de la mano, distintos pero unidos porque entre todos podemos ser uno, aun siendo diferentes.

Pero a pesar de las décadas y décadas convulsas que han escrito una historia teñida de la sangre de cientos, miles y quizás millones de colombianos, en el país se mantiene la alegría expresada en sonrisas amplias, y se resiste a borrar la alegría de vivir en la tierra amada. Es que en Colombia aún se mantiene firme la esperanza de ser felices, aunque solo sea en la efímera celebración de la vida.

Curiosamente estamos tan orgullosos de ser colombianos que creemos tener el segundo mejor himno del mundo después de la Marsellesa, que cantamos con pasión en los momentos de efímeros triunfos y en fugaces instantes de felicidad o utópica unidad.

Entonces olvidamos que no ha cesado la horrible noche, ni terminan los surcos de dolores, ni el bien germina ya, como lo proclaman algunas de las estrofas del himno que se convierten en una ilusión y un deseo de libertad, más que en la realidad.

Quizás por eso amamos cantar el himno de fe y armonía que canta “Colombia tierra querida”, una canción del maestro Lucho Bermúdez que nos recuerda que es posible que “cantemos todos gritos de paz y alegría, porque nuestro suelo es una oración y un canto de la vida”.

Este debería ser el canto para que el 20 de julio, para que además de celebrar la “independencia”, cantemos a la alegría, a la esperanza y al amor por una tierra habitada por la inmensa mayoría de gente buena, capaz de trascender las orillas para navegar en el mismo río de la unidad, remando al ritmo de los tambores y disfrutando del ruido de la exuberante naturaleza que habitamos y nos habita.

Notas

1 Se han firmado acuerdos de paz con la guerrilla FARC-EP (en la Uribe, 1984 a 1986), con el Movimiento 19 de abril M-19 (1990), con el Ejército Popular de Liberación (1991), con las Autodefensas Unidas de Colombia AUC (2003) y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc (2016).

2 Rafael Uribe Uribe (1914), Jorge Eliecer Gaitan (1948), Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), Jaime Pardo Leal (1987), Bernardo Jaramillo Ossa (1990), Carlos Pizarro Leongómez (1990) y Álvaro Gómez Hurtado (1995).