Cogolo non è solo un punto sulla mappa: è il cuore pulsante e silenzioso della Val di Pejo, ramo appartato della più vasta Val di Sole.

Se arrivi da Trento o da Madonna di Campiglio, la statale serpeggia tra boschi e tornanti come un pensiero ostinato. A un certo punto la strada ti chiede di scegliere: diritto verso la valle o a sinistra verso Vermiglio e il Passo del Tonale. Dal Tonale, sospinti dal vento fresco, al bivio si deve voltare a sinistra e, proprio lì, si varcano i confini del comune di Pejo, entrando nel cuore della valle.

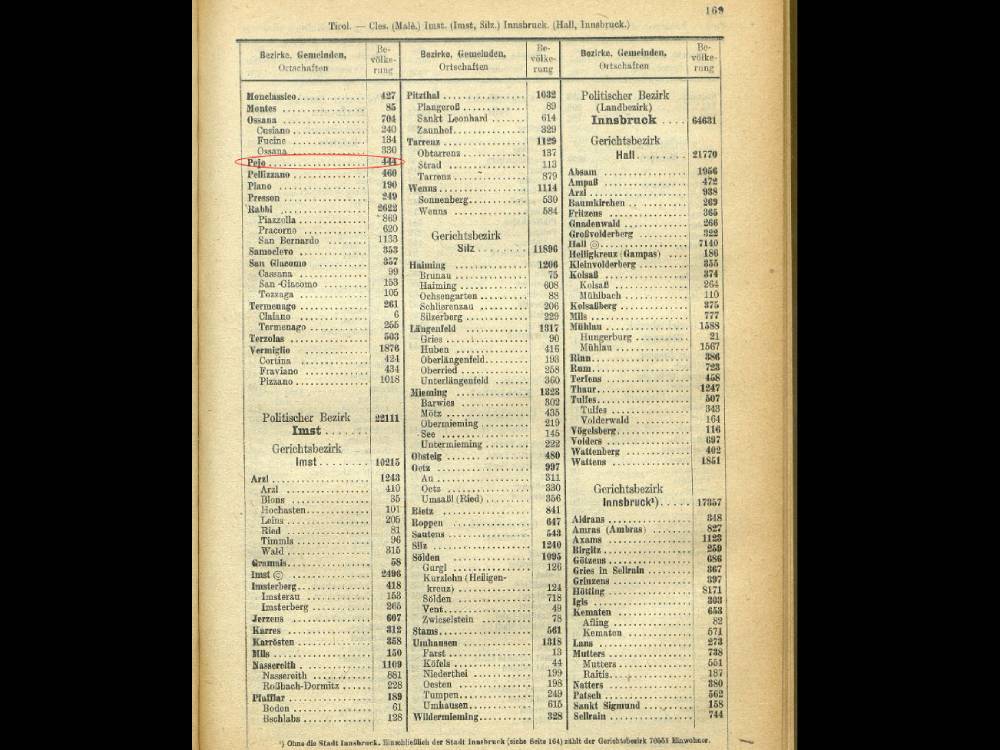

E proprio in questo luogo, dove la valle respira la sua storia, vale la pena fermarsi un istante: perché già nel nome si cela un segreto troppo spesso frainteso. Le parole contano. “Pejo”, scritto con la “j”, non è un vezzo moderno né un’invenzione pubblicitaria. È radice, lingua, identità. Nel censimento ufficiale dell’Impero austro-ungarico del 1910, quando il Trentino era ancora lontano dall’Italia e l’acqua minerale non era che un’idea inespressa, il paese era già “Pejo”, nero su bianco, con quella “j” elegante e antica, in un documento che non lascia spazio a equivoci. La variante “Peio” è arrivata più tardi, probabilmente per comodità o ragioni burocratiche. Ma il nome autentico resta “Pejo”, quello tramandato dalla comunità e dalla storia della valle. I nomi dei luoghi non si inventano, si custodiscono.

Pagina 169 del “Gemeinden und Ortschaften-Verzeichnis Tirols” (Censimento ufficiale dell’Impero Austro-Ungarico del 1910), pubblicato a Vienna. Il nome “Pejo” compare nella lista delle località del distretto giudiziario di Malè, con una popolazione di 464 abitanti. Fonte: Landesbibliothek Oberösterreich, codice urn:nbn:at:AT-OeLB-2880638.

Pagina 169 del “Gemeinden und Ortschaften-Verzeichnis Tirols” (Censimento ufficiale dell’Impero Austro-Ungarico del 1910), pubblicato a Vienna. Il nome “Pejo” compare nella lista delle località del distretto giudiziario di Malè, con una popolazione di 464 abitanti. Fonte: Landesbibliothek Oberösterreich, codice urn:nbn:at:AT-OeLB-2880638.

Ma ritorniamo al bivio, entrata ufficiale nella valle del comune di Pejo, dove ogni paese, pur con il proprio carattere, si armonizza agli altri come note diverse di un unico canto, custode di storie e legami antichi.

Percorsi circa tre chilometri: al primo bivio a destra la strada sale verso Strombiano e poco più in alto verso Celentino, piccoli scrigni di quiete dove il tempo custodisce passi lenti e generazioni. A sinistra si sale a Comasine, dominata dalla chiesetta di Santa Lucia, luminosa e armoniosa; diritto si incontra Celledizzo, solido e raccolto.

Poi ecco il cuore pulsante della valle: Cogolo.

La piazza, di cui parleremo più avanti, accoglie chi arriva con le sue case e i vicoli che si intrecciano come in un tessuto compatto. Subito si avverte la sensazione di un luogo familiare, anche senza averlo mai conosciuto. Da lì la strada prosegue verso Pejo Fonti, famosa per le acque e le terme. Infine Pejo Paese, l’ultimo ramo della valle, dove l’asfalto termina e iniziano i sentieri ai piedi delle vette, nel silenzio del Parco Nazionale dello Stelvio.

Le acque che attraversano Pejo non scorrono solo nelle bottiglie: sono una risorsa vitale per la valle, perché alimentano la produzione di energia elettrica e sostengono la vita delle comunità locali. Vengono raccolte dalle tre dighe, custodi di un equilibrio tra natura e ingegno, immerse in uno dei paesaggi più significativi del Trentino.

La diga di Malga Mare, nel cuore della Val de la Mare, raccoglie acque limpide tra pascoli e silenzi d’altitudine. Quella di Pian Palù, con la sua maestosa muraglia, forma un lago che riflette cieli e montagne, disteso tra larici e rocce. La diga del Careser, sospesa a 2603 metri, con la sua incredibile muraglia, plasma un lago d’alta quota che si confonde con il cielo, teatro silenzioso di un dialogo eterno tra acqua e vetta. E tutto ciò che scorre tra le vette, l’acqua delle dighe, dei torrenti, dei laghi, trova infine la sua forma concreta nella centrale idroelettrica di Pont, costruita negli anni Venti. Qui il respiro delle montagne si trasforma in energia: ponte vivo tra l’altezza silenziosa delle cime e la vita quotidiana delle valli, filo sottile che lega passato e presente, natura e uomini, memoria e futuro.

Oltre la valle, come sentinelle eterne e silenziose, si schierano le Tredici Cime: dal Monte Cevedale con la cima più alta (3769 m), al Palon de la Mare (3704 m), dal Monte Vioz (3645 m), alla Punta Taviela (3612 m), fino alle vette più segrete, a formare una corona che avvolge la valle e ne custodisce l’anima.

E in questo abbraccio di roccia e cielo, complice il lento ritiro dei ghiacciai, riaffiora la memoria della montagna: elmetti arrugginiti, scarponi, frammenti di equipaggiamento che il tempo ha restituito alle rocce, testimoni silenziosi di fatiche immense. Ogni oggetto sembra respirare ancora la vita di chi, un secolo fa, cercava la pace tra neve, vento e silenzi di montagna. Il tempo si sospende, e chi sa ascoltare percepisce il respiro dei giorni passati, la loro eco che attraversa la valle come un mormorio invisibile e indimenticabile.

Ed è proprio da questi ricordi che volgiamo lo sguardo indietro, verso le origini di Cogolo, prima che il paese prendesse la forma che conosciamo oggi. Ogni luogo ha una sua nascita, e quella di Cogolo cominciò altrove: a Pegaia, un villaggio scomparso forse a causa di una frana o di un’epidemia. Di quel primo nucleo resta solo la chiesetta di San Bartolomeo, che ancora oggi veglia tra i prati. Fondata probabilmente nel XV secolo, la chiesa custodisce al suo interno gli affreschi di Cristoforo II Baschenis, che sembrano parlare piano, come se la memoria del paese perduto si fosse rifugiata lì, tra le pareti silenziose.

Il paese rinacque poco più in là, a 1173 metri, dove ancora oggi si erge, ai piedi del Monte Vioz, lungo il corso del torrente Noce, nato dall’incontro di due rami: il Noce Bianco, impetuoso e carico delle nevi della Vedretta Rossa, e il Noce Nero, che scende dal Corno dei Tre Signori. Tra queste case di legno, risorte dalle ceneri del tempo e del fuoco, si radicò anche la mia famiglia, i Monari, trovando un luogo dove la vita poteva ricominciare.

Al centro del paese, la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, edificata a metà Seicento e consacrata nel 1654, custodisce affreschi realizzati nel 1643 da Giovanni Angelo Valorsa, pittore valtellinese della scuola dei Baschenis. Quei dipinti, che portarono un linguaggio artistico raffinato in una valle alpina, furono la cornice silenziosa del mio battesimo, testimoni discreti di un legame che intreccia arte, fede e vita comunitaria, rendendo ogni pietra, ogni affresco, parte della stessa storia che ci unisce al luogo.

A guidare quelle celebrazioni c’era Don Giovanni, vecchio parroco di montagna, severo ma dal cuore generoso, capace di insegnare a leggere i cuori prima ancora delle parole, una figura che ricorda i preti alla Don Camillo. Da bambino percorrevo a piedi i sentieri che portano in quota: otto ore di cammino scandite dal rumore dei ruscelli, dal fruscio dei larici e dagli incontri con marmotte e camosci. A vegliare su quelle fatiche, quasi a ricompensa silenziosa, c’era sempre una stella alpina, nascosta tra le rocce, fragile ma tenace come la montagna stessa. Oggi la funivia della Val della Mite porta in pochi minuti verso i 3000 metri, ma resta il valore dei percorsi lenti, quando ogni passo significava scoperta.

La montagna è maestra severa: insegna silenzio, resistenza e capacità di osservare. Quando arriva l’autunno, i larici e le foreste si accendono di giallo, rame e rosso, trasformando la valle in un paesaggio che sembra una tela impressionista: Monet avrebbe amato la luce cangiante e i colori che mutano a ogni respiro del vento.

Cogolo era amicizia e libertà, resina e neve, risate e ginocchia sbucciate. Le giornate scorrevano tra corse nei boschi, docce gelate sotto la cascata della Polveriera, dove l’acqua gelida colpiva come vetro sulla pelle, ma senza mai spegnere il sorriso. Tremanti, ci stringevamo in quella sfida che ci faceva sentire più forti di tutto. Le discese con le slitte dal Cucol erano viaggi verso l’infinito: venti o più legate insieme, carovana di grida, neve sollevata, assoluta incoscienza. Ogni curva, ogni salto un rischio; ogni sbandata un applauso; ogni arrivo, una vittoria col cuore in gola, qualche osso ammaccato e, in un raro caso, anche una milza rotta.

Infine l’arrivo nella “piazza dei Monari”: traguardo e premio di mille partenze, cuore pulsante del paese, a cui la comunità decise di intitolarla. Ma i miei antenati non erano i soli a sorreggere la vita di Cogolo: molte altre famiglie, con la stessa forza silenziosa e operosa, hanno fatto crescere il paese e i loro nomi vivono ancora oggi nelle vie, nei vicoli e nei luoghi della memoria collettiva.

Ma proprio qui nella piazza si trovava il fulcro commerciale dei fratelli Monari: l’emporio del prozio Cesare, dove il mondo intero sembrava stipato sugli scaffali, si trovava di tutto: dalla ferramenta alle caramelle, dai tessuti al vino, dai barattoli di spezie agli utensili più curiosi, anticipando in piccolo quello che oggi chiameremmo un centro commerciale. Sopra, l’imponente “El Cason” del prozio Sisinio. Al centro, l’Albergo Cevedale del prozio Carletto. A lato la macelleria del nonno e la pasticceria della zia completavano il quadro di attività familiari instancabili.

La casa dei nonni, successivamente inglobata nell’Albergo Cevedale, fu ricostruita in forme nuove, lontane dall’armonia originaria che non ho mai del tutto riconosciuto. La vera “villa” fu rialzata altrove, su un terreno di loro proprietà: un ritorno alle radici con un volto nuovo, come accade a tutto ciò che cerca di rinascere.

I miei nonni materni erano pilastri silenziosi di quella vita pulsante. Nonno Natale, macellaio dal sorriso affilato come le lame dei suoi coltelli, ma dal cuore generoso. Nonna Margherita, ferma e dolce, capace di guidare la famiglia con ordine naturale e senza smancerie. Ricordo ancora i profumi della cucina: il caffè d’orzo con un filo di vino rosso, la minestra d’orzo calda e densa, piccoli miracoli di gusto che restavano impressi sotto la pelle.

Fu in questo clima che i loro figli crebbero: lo zio Matteo, imprenditore e sindaco negli anni Settanta, si dedicò con impegno alla comunità, lasciando un segno profondo che culminò nella posa della prima pietra della nuova chiesa insieme a Don Luigi, simbolo di unione e speranza. La zia Tina, regina della pasticceria, sorrideva delle mie marachelle: rubavo i dolcetti cercando di non farmi vedere, ma lei mi scopriva sempre con quel sorriso furbo, come se recitasse una scena scritta da anni. Mio zio Arnaldo, che in gioventù aveva deciso di frequentare il liceo classico, cambiò rotta dopo aver incontrato colei che sarebbe diventata sua moglie e scelse la scuola magistrale. Divenne così maestro elementare, gentile ma severo, educando generazioni di bambini da Rabbi a Trento, portando con sé saggezza e pazienza.

Mia mamma, Mariarosa, per tutti Rosa, sposò mio papà Giuseppe, detto Pippo, uomo del Sud proveniente da Tremestieri, in Sicilia, abituato a gesti ampi e sorrisi luminosi. Trasferitosi al Nord, tra montagne rigide e inverni lunghi, si trovò davanti a un mondo più freddo e silenzioso, dove le persone misurano parole e sorrisi. Eppure, senza smancerie, il suo carattere forte e aperto riusciva a farsi sentire e imprimere un segno.

Ma Cogolo non è solo natura e storia dei miei antenati: è anche fantasia. Si racconta che alcune notti, quando il vento attraversa i larici e la luna illumina la neve, si possa percepire il passo di una Madonna vestita di nero, colei che un tempo rifiutò la vecchia chiesetta di Pegaia e scelse di stabilirsi più in basso. Una leggenda che mantiene il suo mistero, ricordando come talvolta anche il sacro segua percorsi inattesi. E come in quelle notti di leggenda, anche gli animali apparivano come sorprese improvvise, scintille di vita che scuotevano i sensi: un’aquila reale che planava sopra di me, regalando la vertigine di sentirsi piccolo e insieme presente all’infinito; un ermellino bianco che attraversava la neve, leggero e rapido, prima di scomparire nei silenzi dei boschi; i falchi pellegrini, veloci come lampi, tracciavano cerchi nel cielo, sovrani silenziosi di vento e cime.

E fu proprio nel bosco, in un giorno che sembrava uguale a tanti altri, che imparai cosa significhi scegliere davvero. L’aria portava con sé l’aroma dei larici e il silenzio, ogni fruscio trattenuto come un segreto sospeso. Il sole filtrava tra i rami tremolando, accarezzando foglie e tronchi e il bosco sembrava trattenere il fiato con me.

Poi apparve… Il cervo…

Immobile, maestoso, le corna intrecciate come rami di un albero millenario e una luce segreta che lo avvolgeva, sospendendo ogni battito del mondo. I nostri occhi si incontrarono e il mio cuore, fino a quel momento silenzioso, esplose in un martellio trattenuto, teso, pronto a scattare. Mio zio, sottile come un filo d’aria, sussurrò: «Spara».

La mano sul fucile tremava. Il respiro si fece corto. Ogni fibra del mio corpo gridava tensione, attesa, impulso. Il tempo si dilatò, denso, viscoso, come se il mondo intero stesse aspettando il mio gesto. E il cervo… Il cervo restava immobile, con una coscienza lucida che pareva leggere il futuro, comprendere il rischio, eppure fidarsi di me.

E allora, millimetro dopo millimetro, il fucile scese. Ogni movimento era un universo sospeso tra il possibile e l’impossibile, tra il gesto e la scelta. Il cervo inclinò appena il capo, un inchino discreto e perfetto, e cominciò a brucare con la calma di chi sa di poter vivere senza timore.

Rimasi immobile. Il cuore ritrovava il ritmo naturale, il respiro esplodeva finalmente nella libertà di un silenzio condiviso. Il bosco intero sembrava respirare con noi e in quell’istante infinito compresi che la vera maestria non sta nel colpire, ma nel fermarsi, ascoltare, rispettare. Ogni respiro, ogni sguardo, ogni scelta rimase inciso nella mia anima, come un segreto che non si spezza mai.

Da allora, la mia caccia non ha mai conosciuto colpi né spari: è sempre stata uno sguardo. Nell’obiettivo della macchina fotografica, nella cinepresa, nella ricerca di frammenti in cui il mondo si rivela. Essere uomo, per me, non è saper colpire, ma saper riconoscere la vita; non è dominare, ma chinare il capo davanti a ciò che non si può spiegare e che si può soltanto onorare.

Cogolo di Pejo, con la sua “j” antica e ribelle, non è solo un nome: è storia, identità, respiro che attraversa le generazioni e che resta davanti ai nostri occhi, concreto e vivido, capace di trasmettere ancora il suo ritmo, senza mai spezzare il legame con chi lo abita, con chi lo ricorda, o con chi, anche solo di passaggio, finisce per innamorarsene e poi ritorna.