Dar una ojeada al arte de aquella enorme cultura en el Estado de Juárez, República de México, implica un desafío al explorar lenguajes, analizar conjeturas y abordar lecturas de lo apreciado en muestras, galerías y museos, pero también en las mismas calles o espacios públicos. Para los artistas emergentes, la calle es el principal lienzo donde dilucidar la controversia de sus discursos.

Como constante en las temáticas tratadas, se suele referir a la política, a los derechos humanos, a la cultura y tradiciones, a la naturaleza del entorno, a la historia del lugar. Se trata de un imaginario simbólico que, a su vez, es otro campo de batalla, donde se busca provocar cuestionamientos sobre comportamientos sociales, y, en tanto que son disensos o escaramuzas del acontecer, abren otros espacios de diálogo crítico entre los artistas y sus comunidades. La calle es precisamente el dónde y el cuándo el arte interacciona con el público que, al mirarlo, aunque sea de reojo, revive la cala de abordajes y poéticas.

Crisol de culturas

La geografía de Oaxaca es, por su abundante materialidad, un crisol de culturas que ofrece una naturaleza diversa, en particular con el uso de la piedra, utilizada con técnicas ancestrales provenientes de los Zapotecos y Mixtecos, etnias que edificaron, en lo alto de una de las sierras aledañas a esta ciudad, uno de los complejos originarios más importantes para la lectura del arte, arquitectura, estética, ciencia, historia. Posee abundantes escrituras ideogramáticas, cuya significación infunde fortaleza a estas manifestaciones del México antiguo: Monte Albán.

Se trata de un entramado ceremonial enclavado en el monte del mismo nombre, con un considerable conjunto de pirámides, plazas y templos, fuerte dentro de las tácticas de resistencia de los zapotecas al repeler las incursiones españolas durante la conquista.

Un poco más al norte de la ciudad se localiza el templo de Midtla, referente de la geometría sagrada legada al arte por los mayas para comprender sus concepciones del vacío en el uso del cuadrado, ente geométrico generador de relaciones proporcionales armónicas para orbitar sus observaciones, avistando el insondable significado del vacío en el Universo.

Trasciende que esta cultura mesoamericana aportó plenitud al álgebra en la ciencia matemática, inventando el cero (representado por el ícono de la concha del caracol). Nada más certero, en tanto define el ligamen entre arte, ciencia y naturaleza.

Expresiones actuales

Rinde el carácter exploratorio de su presencia en el panorama cultural de aquella urbe mexicana (cuna del benemérito de las Américas Benito Juárez, que eterniza sus legados culturales, sociales y políticos que, a su vez, descolonizan aquellas raíces originarias), pero avistar hacia estas manifestaciones es una tarea que requiere aún mayores repasos para cavar a fondo los estratos de estas conjeturas acerca de los orígenes percibidos, tal y como comenté, en tres instancias:

La naturaleza

Fuente de alimento, medicina y esparcimiento (ejemplo de este aspecto se encuentra en Hierve el agua, donde las aguas brotan de la tierra, creando hermosas cataratas con el mismo sarro de las aguas que fluyen de los fondos terrestres).

La cultura

Aviva sus imaginarios y tradiciones, la gastronomía, el vestuario, las danzas, las canciones y la poética oaxaqueña, tan rica en singularidad creativa.

La Historia

Es un anclaje que revive la memoria, recordando el esplendor del pasado que se advierte en cada paso dado sobre el empedrado de sus vías.

"Músicos desentonados", Maximino Javier.

"Músicos desentonados", Maximino Javier.

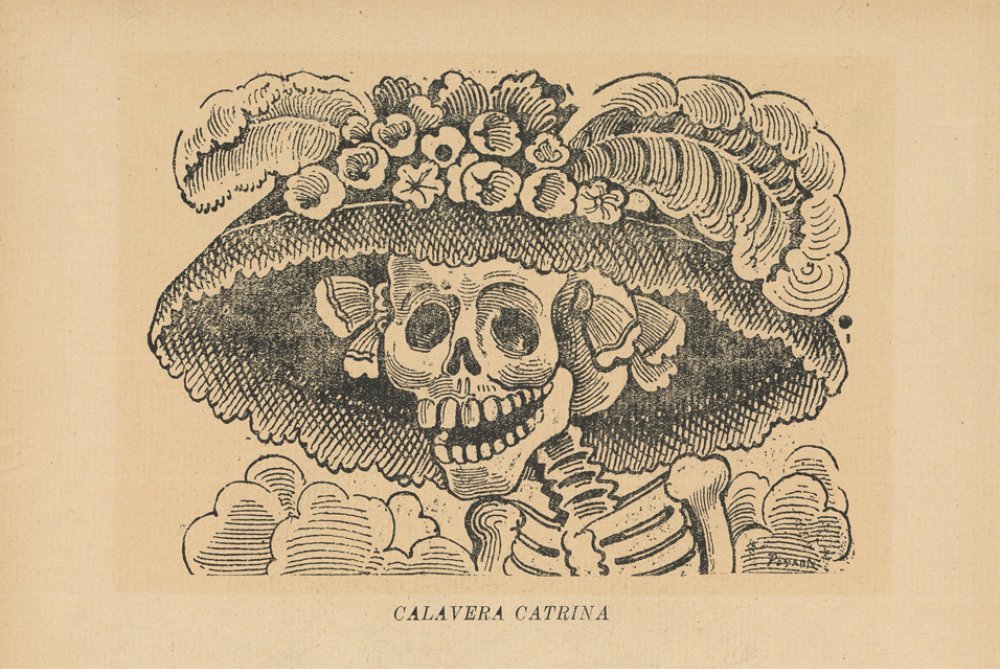

Símbolos perennes

Dar una ojeada a dicha cultura exhibida en museos, galerías, espacios públicos y comunitarios, reafirma un imaginario simbólico constituido por las calaveras, como la popular Catrina. Pero también pintan abundantes magueyes, figuras marinas como estrellas de mar, calamares, peces, pulpos, chapulines y mariposas. Además, es un escenario poblado por las deidades que emergieron de aquellos estuarios del océano, con la profusa vegetación dentro de la diversidad de la flora nativa de frutos, semillas, plantas y vegetales.

Se trata de un lenguaje referente, el cual cultivaron maestros como Rufino Tamayo y Francisco Toledo. También algunos contemporáneos a quienes intento repasar en esta ojeada al arte actual. Pero también quiero, como es mi costumbre, referir a artistas jóvenes o emergentes que rinden nuevos brotes al rizoma de aquella civilidad urbana.

Aclaro que he escrito anteriores comentarios acerca de algunas muestras en el espacio privado como es la Galería Quetzali o el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, donde comenté muestras como la de Takeda y amigos, o Mujeres en el Arte de Oaxaca, entre otros, o apoyando las exhibiciones promovidas por el curador oaxaqueño Miguel Ángel Vives Lorenzetti.

Por mi interés en esa cuadratura del arte, observé el trabajo de artistas del performance en aquella ciudad, como Róger Zi Chim y Ángel Alado, entre otros.

Paredes que hablan

Lo hallado en esta ciudad fundamenta mi percepción de que las paredes no están mudas, sino que hablan: lo hacen con metáforas visuales silenciosas, anónimas, con un lenguaje donde, más que pintar el arte callejero, grafitis y gráfica parietal popular, son un imaginario intrínseco del poblador oaxaqueño y su creatividad al referir al entorno.

Es dote de una jerga que también puebla el arte actual en la pintura, el grabado, el grafiti, y la misma pintura influencia de la corriente muralista y el Taller de Gráfica Popular de los años 30. Pero (y esto es muy importante) no posee más referente que el de su propia impronta milenaria y la trascendencia de la gran Mesoamérica, central para el interés de estas perspectivas críticas. Se recuerda el arte parietal maya, con el uso de pigmentos naturales como el añíl y el carmín de la grana cochinilla. Además, los glifos de la escritura en piedra ya estaban en muros y estelas, como se aprecia el Monte Albán, demostrando cómo en la urbe actual pervive esa jerga iconográfica-lingüística desde tiempos inmemoriales de su civilización.

"Calavera de la Catrina", grabado, José Guadalupe Posada, 1910.

"Calavera de la Catrina", grabado, José Guadalupe Posada, 1910.

La calavera y Catrina

Lo que fue un ícono paradigmático creado por uno de los maestros del grabado mexicano, José Guadalupe Posada, y el grupo fundador del TGP en los años 30 del siglo pasado, hoy es clave para las manifestaciones vernáculas, ícono de resistencia en el tiempo y vida comunitaria.

No se le puede situar como una burda copia o clisé genérico, como aducen sus acérrimos críticos. Basta visitar el cementerio de Oaxaca, una joya del arte fúnebre donde se matiza el significado del muerto, como posicionamiento antropológico y como significado socio-cultural actual. Por lo general, opino que el cementerio de una ciudad filtra el nivel de educación de una sociedad.

En el profuso sentido de lo diverso como estilo de representación, uso de herramientas y materiales, se acuña una profusa jerga simbólica donde también despunta el abordaje a la animalística, con aves como el colibrí o el águila arpía, e insectos como el chapulín, las mariposas, peces, nahuales y deidades antropomorfas marinas, influencia sustentada por las etnias zapotecas, en particular del enclave huave Mero Icoot1, al establecerse en el territorio del istmo de Tehuantepec, consolidando cierta “tropicalidad” proveniente del Caribe que conforma un puente entre las dos masas continentales de Abya Yalá (antiguo nombre de nuestro continente).

Algunas prácticas artísticas de hoy

La mayoría de los maestros oaxaqueños aplican sus lenguajes e investigaciones a la pintura y la gráfica, pero también a la escultura, los textiles y la cerámica. Dosifican sus saberes de las técnicas o procesos, produciendo un importante acervo que exhiben en sus propios talleres o estudios-galería.

Distingo estas razones en el arte del oaxaqueño de Guillermo Pacheco, persistencia simbólica en la pintura, cerámica y escultura, con una cromática terrosa natural que encuentra en el maíz, el espumoso chocolate y los vegetales de la alimentación. Estos son ingredientes significativos para la cultura ancestral que cultivó la tierra, que él traduce en una visión poblada de seres humanos que se transparentan entre figuras marinas de peces, y animalísticas, como el venado, junto a deidades de la cosmogonía ancestral zapoteca, en un entramado de trazos en suma sensuales avivados por el fuego de esa cultura.

Lo aprecio en la pintura, escultura y pintura del maestro Manuel Miguel, de abundante creación animalística, con un trazo gestual que enrolla a las figuras, con trazos en su pintura y líneas físicas en su escultura. Acerca a la iconografía originaria, como en un diálogo de deidades acompañadas por el bestiario de aves, peces y reptiles. Esa energía neurálgica es representativa del vuelo del colibrí sobre los territorios mesoamericanos desde tiempos inmemoriales. Sus movimientos describen hebras de luz, materia hilada que suele meterse por el ojo de una aguja: la técnica, el lenguaje, la aguda poética de su imaginario de artista relaciona al tejido de sus manifestaciones autóctonas.

Quizás cada uno de estos argumentos sea raíz del vocabulario artístico desde diversos estilos o maneras de resolver los procesos. Trasciende en el arte de Maximino Javier, con un discurso jocoso en sus ritos e imaginativo abordaje. Su pintura Músicos desentonados ilustra al “Caballo de Troya”, introduciendo el germen de lo festivo y la perversión en esa sociedad.

Lo veo también en la pintura y los grabados de Alfredo Canseco, quien en su taller colecta objetos de una sensibilidad quizás más contemporánea y de la memoria. Al llevarlos al espacio de trabajo, les confiere el enigma del material en la práctica artística actual.

Respecto a la obra artística de Emiliano López Javier, una de las principales características de las figuras pintadas y recreadas con un tono surrealista es la fusión de un ser humano mitad animal, mitad planta o mitad planta-animal. Al llevar esos personajes de lo fantástico a las telas y soportes, nos engulle a los espectadores en lo fantástico de dicha simbiosis.

Arraigado a la temática de la profusa naturaleza, se distingue el disciplinado trabajo en la pintura de Israel Nazario y José Alberto Canseco: más que un paisaje de lo circundante, sus obras en pintura son un testamento de la botánica, de la memoria científica del lugar y el entorno, para reconocer las especies arbóreas y plantas con que robustece el arte oaxaqueño actual.

De la comunidad de Tehuacán del Valle colecto una memoria que me interesa mucho, con el trabajo de textiles creados por Pantaleón Ruíz. Son piezas de entre tres y cuatro metros de largo que cuelgan de lo alto, extendiendo el nubarrón fragmentado en planos y líneas, en el cual se advierte la lluvia como una vibración cromática y formal. Refiere a la tierra, el mar, al viento u otros elementos de la naturaleza. Le anotan del lado del arte actual cuando la obra constituye un homenaje al planeta, a la Madre dadora como es Pachama (Madre Naturaleza).

Comentar lo expuesto implica moverse en la reyerta de la complejidad de género cuando, a pesar de los grandes logros de la mujer al alcanzar hoy total autonomía en el arte, siento que aún persisten fuerzas odiosas que discriminan. Algo parecido ocurre con el arte emergente.

Emergencia de lo emergente

Reseñé el trabajo del joven creador Yescka, para quien el arte público es una manifestación accesible a todos como el grafiti, el arte callejero, el cartelismo, el uso de esténciles, la simbólica usada en los tatuajes o la gráfica editorial. Constituye un lenguaje afín, poblado de estas recurrencias a lo que se mira en las paredes.

Al igual, publiqué un acercamiento al trabajo crítico-creativo de Didxazá García de Yuchitán, artista rapera, grafitera, tatuadora y calígrafa, portadora de esa jerga simbólica de las manifestaciones zapotecas, a partir de discursos bastante beligerantes cuando se habla de asunción a lenguajes más de punta como lo político, las problemáticas de las migraciones y los enfrentamientos sociales de hoy ante estas presiones.

También visité el taller Código tonal de otro emergente en ese panorama de la gráfica popular y la pintura actual, Issvan Duarte, quien cultiva raíces del ancestro zapoteca, partiendo de un imaginario donde brotan rasgos referentes que conjuga con fantasía y rigor, abanderando la emergencia o posicionamiento de los jóvenes artistas ante la necesidad de vivir del arte.

Notas

1 "Etnografía del pueblo huave (Mero Ikoot / Ikooc)", Gobierno de México.