En 1968, l’année de la mort de Marcel Duchamp, le père de Rirkrit Tiravanija prit une photographie de ses deux enfants à Addis-Abeba, en Éthiopie, où la famille résidait alors. D’abord exposée en 1993 sous le titre self-portrait, puis renommée untitled 1968 (mr. spock), cette image en noir et blanc montre le jeune Rirkrit, à côté de sa sœur floue, portant des prothèses bricolées sur les oreilles pour imiter celles de Spock, le personnage emblématique de la série télévisée américaine Star Trek. Dans la série originale diffusée pour la première fois en 1966, Spock est le seul membre extraterrestre de l’équipage du vaisseau spatial USS Enterprise — il est décrit comme mi-humain, mi-Vulcain — et ce sont précisément ses oreilles pointues qui signalent son altérité. L’artiste qualifiera plus tard ces petites pièces en pâte à modeler, réalisées à l’âge de six ou sept ans, comme étant sa première sculpture.

Les œuvres de Rirkrit Tiravanija ont toujours résisté à la notion d’auteur unique, notamment lorsqu’elles se construisent à travers la rencontre, l’action et l’interaction des personnes. Dans sa pratique largement empreinte de citations, l’histoire de l’art est comprise comme un moteur : en rejouant, réutilisant ou copiant des œuvres existantes — les siennes comme celles d’autres artistes — Rirkrit Tiravanija continue de déstabiliser le statut de l’objet autonome et d’élargir les possibilités du ready-made (non seulement en tant qu’objet physique, mais aussi comme ensemble d’idées préconçues et de pratiques établies dans la société). Certaines de ses premières œuvres, comme les plus récentes, peuvent se lire comme des contre-mouvements à la marchandisation de la vie, critiquant les dichotomies construites par les systèmes de savoir occidentaux : Nature/Culture, Humain/Non-humain, Œuvre/Artefact, Civilisé/Sauvage.

Face à un objet métallique posé au sol de la galerie se tiennent deux figures velues, face à face, semblant s’être échappées d’un diorama ethnologique. Reprenant la posture de Spider-Man popularisée par le golfeur professionnel Camilo Villegas, la sculpture grandeur nature représente Rirkrit Tiravanija et son ami artiste Udomsak Krisanamis sous les traits de créatures préhistoriques – presque humaines. Des effigies sont déjà apparues dans l’œuvre de Rirkrit Tiravanija (allant jusqu'à employer un sosie), tandis que d’autres de ses autoportraits utilisent des artefacts comme substituts du corps de l’artiste, interrogeant le sens de son absence ou de sa présence. Entre les deux figures repose un peigne en acier, quasi réplique de celui que Marcel Duchamp conçut pour la première fois comme œuvre d’art à 11 heures du matin, le 17 février 1916. Les historiens de l’art débattent encore de la fonction initiale de ce modèle, mais il est certain qu’il n’était pas destiné à coiffer des cheveux humains.

En anglais, « to ape » signifie imiter le comportement de quelqu’un pour s’en moquer. Rirkrit Tiravanija, cependant, s’intéresse moins à la moquerie qu’à ce qui naît lorsque le texte culturel — comportements sociaux, traditions, culture visuelle et matérielle —est métabolisé dans différents contextes, et aux jeux de mots que seule cette forme de traduction peut engendrer : 3 or 4 drops of height have nothing to do with savagery.

Au début de la guerre froide, avant les vols habités, des singes furent envoyés dans l’espace comme objets d’expérimentation afin d’étudier les conditions de survie en apesanteur. À la même époque, le président Eisenhower signa une loi déclarant In God we trust devise officielle des États-Unis, censée renforcer le moral national dans la lutte contre le communisme à l’Est, ses guerres par procuration au Sud — et, comme le disait McCarthy, contre « les ennemis de l’intérieur ». Les échos de cette rhétorique — voire ses répliques exactes — refont aujourd’hui surface dans l’actualité.

La lecture des journaux est une pratique quotidienne pour Rirkrit Tiravanija, qui intègre régulièrement des coupures ou des pleines pages de presse dans ses œuvres, superposées de slogans ou traduites en dessins par de jeunes artistes thaïlandais. Les titres entre parenthèses d’une série de toiles, toutes datées de 2025, renvoient à des événements récents de la politique américaine : du 21 au 28 janvier, la semaine de l’investiture présidentielle. Les œuvres sont recouvertes de feuilles d’argent, en référence à la tradition d’appliquer de la feuille d’or sur les statues de Bouddha en guise d’offrande. Sous ce métal scintillant, des strates de texte et d’image se superposent, créant une sorte de palimpseste. L’ensemble interroge la manière dont le sens évolue, devient lisible, et pour qui, selon le moment et le contexte.

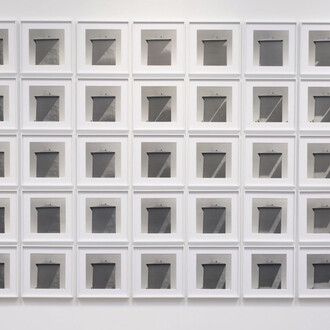

Les éléments ajoutés par l’artiste Danh Vo entrent désormais en résonance avec l’image du jeune Rirkrit Tiravanija et l’aspect extraterrestre. Danh Vo utilise souvent des matériaux chargés d’histoires collectives mais aussi intimes, dans ce cas la calligraphie de son père et un cadre en bois de noyer cultivé par Craig McNamara — fils de Robert McNamara, Secrétaire à la Défense sous John F. Kennedy et l’un des architectes de la guerre du Vietnam. Gravée sur le verre du cadre, une Déclaration d’Interdépendance : In aliens we trust.

(Texte de Christopher Wierling)