Cuando aparece la expresión poética y nos dispersamos en la lectura o escritura de pensamientos, impresiones y sensaciones que se ciñen a las letras con un grado o efecto de locuacidad estilística, nos remitimos por lo general a todo el entorno conocido de las composiciones occidentales. Se sabrá muy poco del sentido o estética de esta intención que acompañaba a las percepciones de los pueblos prehispánicos, cuyas apreciaciones lucían concatenadas al horizonte de sus cosmogonías.

Vemos la poesía, tal cual la conocemos, como el acto que propone la palabra para conjurar un sitio donde hurgar la realidad, atravesando dimensiones que competen a cada escritor desde un estímulo o experiencia subjetiva, la cual llega a exponerse y multiplicarse en la asimilación cognitiva de la colectividad. El recorrido que este ejercicio despliega en la historia occidental se remonta a la civilización sumeria, donde ya se percibía el fervor por el elogio y la glorificación de la diosa Inanna en los quehaceres de la poetisa Enheduanna, permitiendo que este registro en arcilla permanezca como el primero conocido en este hemisferio.

En cuanto al mundo prehispánico, se registran pensamientos poéticos provenientes de la cultura náhuatl, con particularidad del sabio y filósofo rey de Texcoco, Nezahualcóyotl (Coyote hambriento, 1402-1472), cuyos cuicatl, o cantos, fueron conservados y transcritos por sabios escribas indígenas y frailes españoles en época posterior a la conquista. Sin embargo, existen distintas manifestaciones de simbología narrativa de otros períodos y poblaciones prehispánicas.

Para el año 2006, arqueólogos mexicanos y estadounidenses, que incluían la participación de Carmen Rodriguez y Stephen D. Houston, dieron a conocer públicamente, el estudio sobre la evidencia más antigua hasta el momento: una losa de piedra llamada el Bloque de Cascajal, perteneciente a la cultura Olmeca, hacia unos 900 a.C, el cual tiene símbolos tallados que no corresponden a imágenes o pictogramas simples, sino que parecen ser parte de un sistema de escritura fonética o logográfica.

La cultura zapoteca también define arquetipos escritos ubicados en el sitio arqueológico de Monte Albán enmarcados a unos 500 a.C., cuya impronta expone glifos con registros de eventos, fechas y nombres dinásticos. Sobresalen en esta línea las expresiones del sistema maya, hacia unos 300 a.C.(considerado el más avanzado y completamente desarrollado del panorama prehispánico, a nivel de los egipcios, sumerios o chinos), con grabados logo-silábicos que contienen más de 800 glifos, los cuales representaban sílabas y palabras completas, permitiéndonos visualizar fragmentos de sus eventos históricos, genealogía de los gobernantes, rituales religiosos, astronomía, calendarios, poesía, mitología.

Más allá de mesoamérica, en las culturas andinas, se implementaría el quipu como registro de información: un conjunto de cuerdas colgantes unidas a un cordón principal, donde cada cuerda secundaria basada en su color y en nudos con posiciones específicas y distintas ataduras (simples o largas) lograba desarrollar cuentas numéricas vinculadas a la población, tributos, distribución de alimentos, trabajo militar, y la administración del imperio Inca. De igual manera se mantiene el debate entre los investigadores, en relación a que los quipus podrían haber tenido un uso más amplio: proveyendo datos históricos, leyendas u otras formas de memoria apoyadas por la tradición oral.

Si bien muchas culturas prehispánicas desarrollaron estos sistemas simbólicos o protoescrituras, no todas alcanzaron a fundamentar un conjunto de reglas o principios capaces de urdir expresiones escritas complejas como la poesía.

En este sentido destacan los mayas y los nahuas, pero cabría señalar que los mayas crearon un orden logosilábico capaz de incluir con precisión rasgos literarios. Por su parte los nahuas, quienes lograron una rica transmisión de conocimientos a pesar de tener un sistema pictográfico más limitado fonéticamente, aprovecharían la adopción del alfabeto latino (una acción post conquista de los sabios nahuas junto a frailes españoles) para posibilitar el seguimiento a ciertos aspectos culturales, dado a que, en específico la poesía náhuatl, desde antes de Nezahualcóyotl, era un acto de condición oral: memorizada, cantada y recitada.

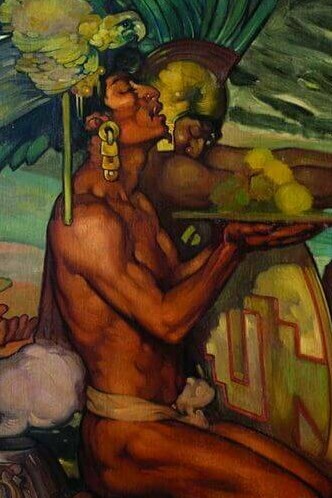

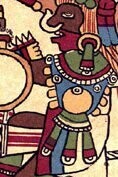

La asimilación o concepto de las palabras arte, artista, pintor o poeta se mantenía en las sociedades prehispánicas sujeta a la sabiduría, es decir, al identificar a un Tlamatini nahuatl (mexica, azteca), quien era un maestro y guía espiritual, también se concebía a este como un filósofo y con frecuencia poeta, cuyo rol consistía en interpretar el mundo y transmitir conocimientos. Un Tlahcuilo, el cual sería el equivalente a un pintor o escribano, era el encargado del espectro visual, traía a luz su quehacer en los códices y ejercía en la materialización gráfica de la historia y los saberes.

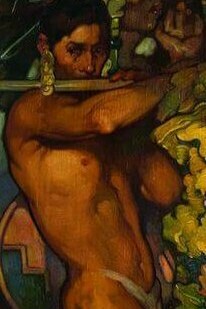

En comparación con la perspectiva occidental, donde se versa una voz con lírica reflexiva a nivel individual, encontramos que la poesía náhuatl se acerca más a esta noción en relación a los mayas, ya que el autor náhuatl transita sobre el sentido de la muerte, la fugacidad de la vida, el amor, el canto, la belleza, su lugar en el mundo. Abarca temas profundos así como someros: el placer, la amistad, la fiesta y el vino.

Aunque las composiciones originalmente eran orales, algunas de estas mostraban dentro del cuerpo de dichos cantos frases como: "Así dijo Nezahualcóyotl" o "Yo, Nezahualcóyotl, lo digo", lo que permitió que los escribas pudieran realizar su faena recopilatoria incluyendo los nombres de ciertos personajes históricos. Tal es el caso de Nezahualcóyotl, Ayocuan Cuetzpaltzin, Tecayehuatzin y una de las pocas mujeres poetas náhuatl, como Macuilxochitzin, asemejando así al poeta de occidente que coloca su firma en señal posesiva de su escrito:

¿Dónde florecerá el canto?¿Dónde hallará raíz la palabra?¿En el corazón del que tiembla?

(Macuilxochitzin)

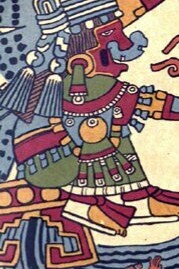

En cuanto a los mayas, cuyos artistas (o aj´tz´ib´) también eran considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, llegan al plano poético con una dinámica que no precisa un sentido individualista, sino que alberga elementos de la visión comunitaria o colectiva, con expresiones que se definen principalmente en los jeroglíficos,estelas y códices. Se enfocan en un lenguaje que incorpora un carácter más visual y estructurado, con fórmulas fijas, más simbólicas y menos personales, muy ritualizadas. Se narran genealogías, eventos políticos y mitos de creación, como en el Popol Vuh:

Entonces fue amasado el maíz amarillo y el maíz blanco. Con esto se hizo la carne del hombre. Solo la masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne, de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre.

Para entender el tejido de la lírica ancestral, resulta preponderante conectar con la connotación que cada palabra revela, evocando sus significados adicionales, el contenido implícito o el vínculo con el entorno más allá de lo literal. Tal es el caso del vocablo Atl tlachinolli, “agua y fuego”, lo que representaba un conflicto sagrado capaz de regenerar el mundo. Era el equilibrio violento del universo, apareciendo en los códices como símbolos de conquista o transformación. O Teotle, “dios”. No es un ser, sino lo que hoy definiríamos como un impulso de energía cuántica, que puede estar presente en personas, objetos y fenómenos naturales como un principio activo, creador y radiante.

El vehículo que en náhuatl representa a la poesía es definido como in xóchitl in cuicatl, “flor y canto”. Pero la flor, además del sentido de belleza, persuade al sacrificio, al canto, a la sangre y a la creación. El canto, a su vez, opera como un canal de verdad y trascendencia. El término Tonalli llega a distintas acepciones, como sol, calor y alma. Una parte del alma también reside en la cabeza: se aprecia que alguien tiene Tonalli fuerte cuando se afirma que contiene presencia espiritual.

Lo que puede parecernos a veces una simple escena estética adquiere otro valor al sujetarla a los componentes de sus cosmogonías. La metáfora se amplía y aparecen otras aristas que complementan la apreciación del poeta o guía espiritual. De esta manera, podríamos recrear la estrofa

Flores brotan, cantos se elevan,

en el corazón del pueblo mexica.

como:

La verdad y la belleza nacen del sacrificio y la palabra sagrada del pueblo, que es centro del universo.

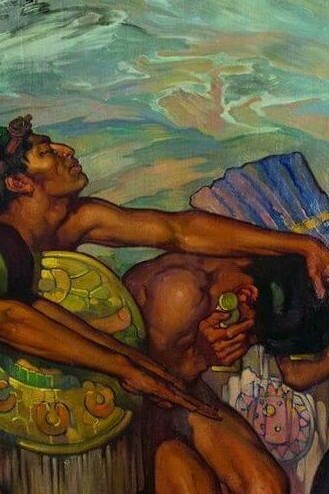

Las guerras floridas o rituales cabrían también como temática recurrente en el pensamiento literario, En tal sentido podríamos dirigirnos a un fragmento atribuido a Nezahualcóyotl, refiriendo que

La casa del sol es el campo de batalla,

allí florecen los escudos,

allí se abren como flores los corazones.

Valoramos que aquí, además de la connotación de cada palabra, la muerte violenta no representa una tragedia, sino una mutación cósmica y gloriosa, y el campo de batalla, una especie de jardín sagrado. Este tipo de guerra no convencional era acordada entre los enemigos como una especie de encuentro honorable, sobre el cual se establecían fechas, lugares y reglas.

Las fórmulas simbólicas que se narran en las genealogías mayas incorporan el aspecto poético desde una medida más ritualizada, el registro del compositor desaparece, queda anónimo. Su importancia social u objetivo principal conlleva la construcción del relato, de los acontecimientos que allí sucedieron. Así podemos exponer el fragmento del monumento seis de Tortuguero, ante la descripción del Metropolitan Museum:

Ciento dieciséis días después se sentó, luego descendió (o se levantó); fue su primero, su pedernal y escudo (y) lanzas se unieron en Ayiin, luego Xam, él de Uux Te'Kuh sufrió una 'guerra de estrellas'; fue en el día 13 Kimi 14 Sek (9.10.11.9.6) [A.D. 644]. Noventa y dos días después, el 10 Ok 18 K'ayab (9.10.12.3.10) [A.D. 645], entonces fue cortado, luego fue mostrado.

Sobre la historia de los escritos mayas recae un episodio trágico, ya que cientos de sus códices fueron lanzados al fuego por ser relacionados a herejía. Se considera que en estos se consolidaba una vasta y profunda información mitológica, además del entendimiento del cosmos y la interacción humana. Solo cuatro sobrevivieron, además del libro Popol Vuh, transcrito del maya quiché por el fray Francisco Ximénez en el siglo XVI, y el Chilam Balam, escritos en lengua maya por personajes anónimos en los siglos XVI y XVII.

Al igual que en Occidente, las lenguas y escrituras prehispánicas pasaron por un proceso evolutivo, lo cual habría generado un efecto en el ejercicio poético. Los centros educativos, llamados Calmecac en la cultura náhuatl, orientaban parte de su enseñanza hacia los refinamientos de formas rituales. Se refleja en el corpus poético de Los cantares mexicas y en Romances de los señores de la Nueva España, una diversificación de géneros que se habrían desarrollado como parte de una escuela poética, exponiendo géneros como cantos de guerra, cantos tristes y cantos divinos; metáforas compartidas y una técnica que involucra paralelismos y difrasismos complejos.

La evolución del arte poético prehispánico llegaría a ser parte de la transformación que suscitó el mestizaje y el predominio de la lengua castellana. Aunque gran parte de la cultura ancestral fue omitida o relegada, encontramos hoy a creadores contemporáneos que escriben desde el náhuatl, maya, zapoteco, mixe, mixteco, totonaco, entre otros. Se retoman símbolos prehispánicos, mezclándolos con temáticas actuales, se impulsan libros y movimientos de revitalización lingüística y poética.

También podemos encontrar algunos fragmentos de influencia prehispánica en grandes poetas del siglo XX. Tal es el caso del mexicano Octavio Paz y el nicaragüense Ruben Darío. Aunque la versatilidad de ambos los encaminó a explorar múltiples rutas culturales, notamos, en el panorama de Paz, un importante lugar para el pensamiento de la identidad mexicana. En su ensayo El laberinto de la soledad, analiza el papel del pasado indígena y cómo este influye en el inconsciente colectivo de la sociedad contemporánea; en Diálogo con el mito se nutre de las leyendas prehispánicas para construir imágenes poéticas complejas; llega a sugerir el arte como acto ritual en su escrito El rito y lo sagrado; se percibe en su texto Piedra de Sol que erige una estructura circular que empalma con el antiguo conocimiento.

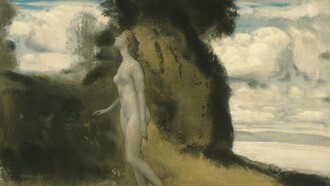

El caso dariano aparece como una reinterpretación polivalente de este hemisferio. Desde la escuela europea, con una función artística sensorial y musical, desprende el parnasianismo y el simbolismo, hacia la vasta resonancia tropical del “nuevo continente”. Se imbuye en la sensibilidad hispanoamericana, encontrando nuevos ritmos, imágenes, inquietudes y colores. Darío amplía el esquema poético europeo, el cual consideraba que los términos o temáticas indígenas no merecían un lugar en el lenguaje culto y el orden estilístico del viejo mundo; el poeta modernista inmerso desde su infancia en un ambiente lingüístico mestizo forjaría un espíritu que, de alguna manera, marcaría otras claves rítmicas, así como el músico o el danzante hacen reverberar su genealogía ante cualquier entorno.

Se encuentran en el poeta temáticas explícitas alineadas con lo honorable del legado ancestral, así como Caupolicán, Tutecotzimit, el Gran Moctezuma, Palenque, Utatlán, el Inca legendario. Describe lagos, selvas, volcanes, y así “La isla quema. Arde el escollo; y el azul fuego envía”, con un ritmo casi ceremonial, como quien extrapola una memoria de las “Inclitas razas ubérrimas”. Refiere al maguey, quetzal, cacique, tigre, flores silvestres, la ceiba, el cocotero y al colibrí tanto como al caimán, incorporando así vocablos que devienen del náhuatl, quechua, taíno o guaraní.

Engendra una tradición oral mesoamericana que se funde con las formas europeas, genera una personalidad autóctona que se vuelve universal. Elevó así el reino modernista y despertó la memoria, desprendiendo un nuevo ciclo sobre el cual se agitarían otros fervientes cantores.

¡Oh tierras floridas, oh tierras de América! ¡Oh voz de los Andes, Oh sol de Anáhuac!

A Roosevelt (fragmento). R. Darío, 1905.

Notas

León-Portilla, M. (1992). Filosofía náhuatl: Estudiada en sus fuentes. Fondo de Cultura Económica.

León-Portilla, M. (1994). Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Fondo de Cultura Económica.

López Austin, A. (2008). Tamoanchan y Tlalocan: lugares de origen. Fondo de Cultura Económica.

Houston, S. D., & Stuart, D. (1998). “The Classic Maya”. En Current Anthropology, 39(2), 221–253.

Rodríguez Martínez, M. del C., Houston, S. D., & Coe, M. D. (2006). “Oldest writing in the New World”. En Science, 313(5793), 1610–1614.

Paz, O. (1950). El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Económica.

Paz, O. (1957). El arco y la lira. Fondo de Cultura Económica.

Darío, R. (1905). Cantos de vida y esperanza. Imprenta de la Revista de Archivos.

Ximénez, F. (Ed.). (1952). Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché. Fondo de Cultura Económica.

Bierhorst, J. (1985). Cantares mexicanos: Songs of the Aztecs. Stanford University Press.