Un vocablo tan ligado a la agricultura como es “compost”, repensado en términos de arte contemporáneo, acerca a los elementos del planeta. Diría que asimila el “humus” del arte, conformado por el pensamiento y acción de artistas (en esta oportunidad mujeres centroamericanas), quienes llevan a aflorar la metáfora de fertilizar “la tierra” o territorio de la cultura: Naturaleza y cultura son un binomio indivisible, el cual regenera en el espacio del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC) este 2025.

Importa afirmar que el componente de lo exhibido es el oxígeno, que fluye por las salas para que esta fórmula o ”compost” enriquezca el pensamiento de todas y todos, en especial el femenino, ante la reyerta de género que requieren defender todos los días.

El abordaje a la gastronomía, tanto como el agro que depara los ingredientes para alimentación de la población del mundo, son certeros agentes de identidad, conforman sugerentes abordajes del arte exhibido hoy en museos, galerías y espacios culturales.

La muestra en el MADC

Entre mayo y septiembre de 2025, se ofrece esta muestra con este título bastante sugestivo, propuesta de la Unión de Feministas Engendrando Nuevos Sistemas (UNFES), con el equipo de curadoras conformado por Maya Juracán de Guatemala, Emilia Yang de Costa Rica-Nicaragua, Ana Laguna de Panamá, y el Equipo MADC en apoyo curatorial, pedagógico y museográfico. Plantearon una exhibición que relaciona el componente esencial de este planeta, como es el suelo fértil, y deduzco que también es una especie de “compost” de lo cultural.

Corpus propositivo

Las artistas invitadas que conforman el colectivo UNFES son: Marilyn Boror Bor de Guatemala, Mariela Richmond-Vargas de Costa Rica, Nara ila de Nicaragua, Gabriela Novoa de El Salvador, Risseth Yangüez Singh de Panamá y Emilia Yang de Nicaragua.

Suman la participación de AMA y No Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad, Asociación Madres de Abril (AMA), el AA Colectivo, Colectivos Las Hartas y Las Portaleras. Además, invitadas por MADC, exponen Sila Chanto de Costa Rica, Virginia Pérez-Ratton de Costa Rica, Patricia Villalobos de Nicaragua, Regina José Galindo de Guatemala, Alejandra Mejía de Honduras, Sandra Eleta de Panamá, Priscilla Monge de Costa Rica e Isabel Ruíz de Guatemala.

Narrativas derivadas

Lo primero a hacer al entrar al museo fue dar una mirada global para luego identificar con cuáles piezas me anclaba a la alternativa de sumirme en las aguas profundas de la interpretación crítica, tomar fotografías como herramienta que nos sostienen al recordar lo visto (incluida la lectura de algunas fichas técnicas) y, ante ese universo, explorar con toda libertad, e intentar distinguir hoyos en el suelo de esa territorialidad donde poner semillas con la esperanza de verlas germinar en el pensamiento.

Al comenzar a apreciar lo expuesto, arremete como un río de aguas fangosas que no permite ver nada, pero que requiere necesariamente consumirnos para absorber la energía que provee dicha “compost” de la cultura subvertida por el eterno caos. Se trata de una deriva en la cual nos dejamos llevar sin rumbo cierto, solo estar a flote observando.

El fluir de la interpretación

Una de las primeras piezas que me ancló en esta lectura fueron los pañuelitos blancos colmados de luz, transparencia y memoria de la guatemalteca Isabel Ruíz. Flotaban como la poética en el espacio de la sala II, que me sumió en la visión de un jardín. No físico, sino un jardín interior, trayendo a la sala la evocación de sus palabras y el sensible pensamiento suyo que hoy extrañamos.

Aquella pieza de Isabel forma, en conjunto con aquella litera con lámina cristalina, pieza de Virginia Pérez-Ratton, fue como una pócima de aliento que sacude la conciencia crítica mesoamericana desde que, para la Bienal de Escultura de la CCR en la primera parte de la década de los 90, fue ganadora del Salón Abierto. Se trata de una instalación que riñe con el machismo tan arraigado aún, titulada De vidrio la cabecera. Ambas obras hacían conjunto con las poderosas fotografías de la nicaragüense Patricia Villalobos, otra grande de este istmo, que se mostraban en esa sala con otras obras de artistas de la región.

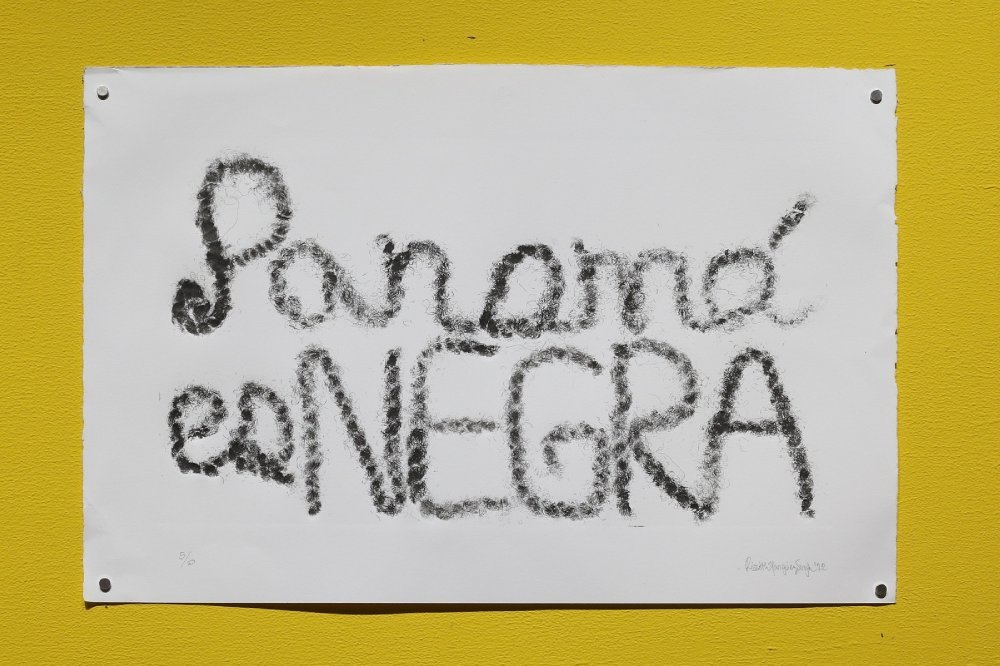

"Panamá es negra", gráfica callejera, Risseth Yangüez Singh.

"Panamá es negra", gráfica callejera, Risseth Yangüez Singh.

Ama y no olvides y la alta tensión

Un largo respiro como para tomar fuerza me detuvo delante de aquella sensible instalación de AMA, con fotografías de los desaparecidos autoconvocados en 2018, impresas en azul: conllevaban un signo de nostalgia y extrañamiento, pero también exacerba el ímpetu de la rebelión.

Fue un sentimiento motivado por la hilera de rosas marchitas bajo las fotos y un sinnúmero de velitas sobre trozos de las calzadas tiradas en el pavimento de la sala, entre equipos, libros, y otros rastros de un campo de combate. La piedra como materia, que es abundante en esta muestra, evoca a los muchachos que clamaron por una libertad nada accesible delante de las prácticas del poder que contristan a toda esta región, y cuyas espinas en los tallos aún punzan en lo más sensible en aquel jardín de la memoria.

La sala IV es zona de alta tensión, con videos que nos sacuden de arriba a abajo: Mujeres armadas, de Mariela Richmond, testimonia el punto al cual empuja la emocionalidad al empuñar un arma, en aquel paraje a los cuatro vientos, que se lee como la existencia, la cual transcurre ante la intemperie de tanta incertidumbre.

Otro video de Gabriela Novoa, con una joven nada vestida para empuñar un mazo en una cantera: da golpes para desmenuzar trozos de materia dura del planeta. La piedra, tan significativa en estos campos de batalla desiguales. Cuando no se tiene armas como las que poseen los déspotas, solo se tienen piedras y trozos de recuerdos, actitud de rebelión y resistencia, como la violencia que ultraja hoy en día al pueblo palestino. Sin embargo, a veces, las guerras más violentas se libran en el interior del artista.

Quizás una de las piezas que más me conmueven y enervan mi conciencia crítica es aquella frase que vislumbra entre las piedras de la playa, la cual reza: “No tendrán la comodidad de nuestro silencio”, pero que hiere el espíritu de la resiliencia que se requiere hoy ante tantas densas sombras que apedrean.

Tierra Maestra

De vuelta a la sala I, encontré la propuesta de Mariela Richmond, que me ancla profundo en tanto la considero como el mejor homenaje del arte actual a la Pachamama, a la maestra, a la madre dadora y parturienta que nos da vida, agua, suelo, aire, alimento y, por lo tanto, energía para transformar el entorno, para sacarle provecho: los frutos para cada día.

La pieza acude a un reclamo en su ficha técnica, dice: “En Tierra Maestra—una instalación viva—documentamos los procesos que la tierra nos enseña, convirtiendo el acto de sembrar nuestros alimentos en un manifiesto pedagógico: ¿Cómo defender la soberanía alimentaria en un país que envenena sus tierras?”

"AMA, Homenaje de las Madres a los autoconvocados desaparecidos en 2018 en las protestas en Nicaragua".

"AMA, Homenaje de las Madres a los autoconvocados desaparecidos en 2018 en las protestas en Nicaragua".

En esa misma sala provoca aquel altar a la Santa Luchona: La matrona de las que luchamos en las calles (2023) expresa el Colectivo Las Hartas, conformado por Micaela Canales Cordero (1980), Andrea Gómez Jiménez (1974), Grettel Méndez Ramírez (1976) y Mariela Richmond Vargas (1986) reforzando el contenido de muchas otras piezas de libre interpretación, pero que se deduce que ahí fluye tanto pensamiento como “compost” y sustancias cognitivas que nutren una estética disidente, que deleita a la mirada y a la comprensión del arte, pero al mismo tiempo clava la ponzoña, como ocurre con la Madre Naturaleza que, de tanto invadirla, contaminar y descarnar, se nos devuelve en tremendas catástrofes.

Una de las obras que me impacta por su bagaje expuesto fue Aferrarse a la raíz, De la seria “Rituales sepultados” (2022) de la guatemalteca Marilyn Boror Bor (1984).

Describe su ficha técnica: “El concreto —símbolo de progreso impuesto y de peso colonial— se ve intervenido por hilos que emergen, resisten y se aferran a la raíz. La tensión entre estos materiales evoca la lucha constante de los pueblos originarios por sostener la memoria, el cuerpo y el territorio frente a la invasión del olvido. (Boror Bor. MADC 2025).

Además de la pintura de importante carga matérica, exhibe un conjunto de cubos blancos en cuyo sobre pintó con lodo retratos de personalidades de la compost cultural a cual refiero. Tampoco podrían dejar de estar las marcas en el pavimento de Regina José Galindo (Guatemala), con ¿Quién puede borrar las huellas? (2023). Registro o documentación fotográfica del performance realizado con una caminata silenciosa al frente de la Corte de Constitucionalidad de Ciudad de Guatemala, hasta el Palacio Nacional, sumergiendo antes de cada paso sus pies descalzos en un recipiente con sangre humana, dejando tras de sí la huella sobre el asfalto.

Se recuerda en la propuesta gestas centroamericanas de importantes páginas de la historia regional, defensa de la soberanía nacional en la cual se recuerda a la Pancha Carrasco (Cartago 1816-1890), por el grupo Las Hartas, con una performance curada por la guatemalteca Maya Curacán, en la cual se evoca a la figura de la heroína lanzando una piedra a Francisco Morazán, razón por la cual se expone en la sala “Una piedra más en el camino”.

A manera de conclusión

Para el colega curador Rolando Castellón (quien suele acompañarme a estas visitas), esta es una de las mejores exposiciones tenidas en este museo después de Estrecho Dudoso (2006), curada por Virginia y Tamara, e impele esta reflexión y pregunta: “¿Qué me queda de esta visita al MADC?”

Deduzco que permanece el pensamiento joven, y en particular el de la mujer, que enciende la escaramuza de género y bombardea las actitudes machistas, como la referida instalación de la Pérez-Ratton y lo inmaculado de los pañuelitos de nuestra Isabel Ruíz; las placas reversadas Inversión histórica, que nos devuelven la historia de la también ya fallecida Sila Chanto; las telas atigradas de otra gran mujer centroamericana de voz contundente, la connacional Priscilla Monge; las dos fotografías de la panameña Sandra Eleta, que invitan a sentir el fuego de una poética en blanco y negro que hierve en la costa de Portobelo, pero que suma a la fuerza de la crítica al racismo imperante con aquel rótulo Panamá es Negra (2022), de Risseth Yangüez Singh, Panamá (1991).

Pienso (y con esto cierro esta reflexión) que además de toda la transparencia, luminosidad y robustez de las expresiones críticas y creativas feministas hoy, tuvieron un gran museo para filtrar las aguas fangosas que de tanto en tanto se vierten sobre la humanidad y en estos tiempos actuales no son la excepción: “Somos Mares, Ríos, Flores, Minerales, Volcanes, Montañas y Compost”.